2017.03.11(土)更新

3月11日から6年。あのとき僕は家に妻と一緒にいた。結構強い揺れが長く続いた。別部屋にいた妻を探し呼び寄せ一緒に無事を祈った。揺れがおさまり電気も復活してテレビをつけると津波の光景が映し出されていた。当時は選挙の準備のまっただ中だった。12日、新聞やコミュニティ紙のアンケートを仕上げた段階で同志2名と現地に出発。

名取市で神戸以来災害支援の活動を共にしてきた仲間と集結。炊き出しや現地のリサーチをおこなった。19日に再び石巻にはいり、当時はいっていたNPOと地元の社教と20日に石巻NPO連絡調整会議として情報共有の会議をおこなった。各団体へ呼びかけ20日、21日の会議の議長役をつとめさせていただいて地元に戻り、後は選挙戦に突入したのだった。その後、調整会議は充実をし続け石巻復興支援協議会となり、神戸来の仲間達はボランティア支援ベースで活動を続け、その発展型としてOPENJAPANを立ち上げ、今も石巻でカーシェアリング協会、支援の拠点としていた牡鹿半島では今年4月にいよいよIBUKIというコミュニティレストランがたちあがる。昨年の熊本地震、岩手県岩泉町の水害の現場でOPENJAPANの仲間達によるボランティア支援ベースも稼働中だ。ネット社会の進化も後ろ盾に、「ボランティア元年」の神戸からの市民社会は確実に進化しているのだと感じる。

しかし、真の復興という意味ではどうだろう。被災者の現状はどうか。3県のまとめでは未だに3万3854人の方々が仮設住宅で暮らしている。岩手県では、1万383人、宮城県では、1万1616人、福島県では、1万1855人とのこと。仮設住宅は2年仮設で亡くなった方は3県で少なくとも1700人。孤独死も増えているとも聞いている。

更に高齢の被災者のケアが大きな課題とのことだ。コミュニティの絆が断ち切られ孤独が増えていることが、医療や福祉面で対処しきず大きな問題。と昨年石巻のコミュニティ・カーシェアリングの活動を絶賛し応援いただいている石巻診療所の長先生が話しておられた。立派な防潮堤はでき、高台もできたが、地域の力を取り戻す課題に直面しているのが現状ではないか。

福島の原発は未だ緊急事態宣言を取り消しておらず、全く収束できていない。特に原発事故の教訓から、3.11を持続不可能社会を持続可能社会へのターニングポイントに。というテーマはずっと突きつけられている。では原子力ムラは解体されたのか。いや、政権交代した安倍政権で完全復活の様相のようだ。この後に及んで原発再稼働や高速増殖炉の研究を掲げる政府。更に原発輸出ときた。東芝の破綻劇はさらに三菱、日立にも及びそうだが未だに方向性は変えていないようだ。世界は再生可能エネルギーとスマートグリッドが大躍進中。日本は全くその潮流にのれず、更に逆行しているようだ。

昨日、今日は、南スーダンの陸自撤収ニュースが森友事件をかき消すという情報操作を安倍政府がおこなっているようだ。最近の国会の共謀罪の答弁もヒドすぎる。

昨日は、市民文化会館増額の件で不可解だと思うところに対して公開質問状を提出した。

持続不可能な社会をつくりだす「・・ムラ」の構造としての政官財学報の癒着構造であるとか、行政の「・・もんだ」「・・だもんだ」主義には徹底して市民社会の声を挙げ打破していかねばならないと改めて感じる。

人口減少社会で財源も更に限りが見えてくる時代、もはや新しい発想での政治が必要だ。

持続可能な社会には定義がある。

すべての施策に於いてその定義に叶うように、市民とコンセンサスし、行動する政治を志し、前に進んでいきたい。

6年目の3.11。犠牲になられた方々の7回忌をお祈りするとともに

改めて 持続可能な日本社会へ 持続可能な鶴岡へ。

2017.03.10(金)更新

本日午後1時。施設の昼休みの時間を使い、鶴岡市へ公開質問状を提出しました。

公開質問状

2017年3月10日

鶴岡市長 様

鶴岡持続可能社会研究会

草島進一

山形県鶴岡市道田町21-29

090-4388-3872

鶴岡市新文化会館工事の設計変更による工事に関する質問

現在進行中の新文化会館工事について、今般平成29年度予算案に於いて

設計変更工事の増額分5億4000万円が計上されている。これを踏まえ以下、質問する。

1)設計変更を伴う工事について、議会質疑、集中審議において、設計変更増額後の工事が過去数年にわたり既におこなわれていることを確認した。(屋根工事27年7月より工事、メンテナンス用設備工事 28年4月に変更等。)

それぞれの設計変更工事を行うにあたり、決済した予算金額 を示せ。

又、その際市長が決済できる裁量権としての金額上限をどのように考えているか示せ。

2)今般の設計変更工事について、地方自治法第96条第一項5号および議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例2条(参考)の主旨に照らした際、市長の裁量権の逸脱又は濫用を疑うが、当該設計変更後の工事の決済を適法とする根拠を示せ。

以上、可及的速やかな回答を求める。

(参考)

○鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成17年10月1日条例第63号

鶴岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

これまでの議会審議を経て、今般の8億円の増額の内、特に設計変更分5億4千万円については内訳の金額も未だに全く明らかにされないまま、工事が進められている事が明らかになりました。(参考)にありますように、地方自治法やそれに基づく市の条例では1億5千万円以上の契約については議決に付すべきものとしています。今般の設計変更の工事については、議決に付されないまま市長決済のみで工事がおこなわれていると推測されます。

今回の議会質疑や集中審議において、この5億4千万円の設計変更工事の内訳を問われた市は「金額の詳細を明らかにすることは差し控える」と答弁し、未だに明らかになっていません。この5億4千万円の積算根拠の中で、実際に内部で決済し工事をおこなっている部分の金額は最低限示してもらわないとこの予算の適格性を確かめることができないと感じ、質問しています。また、この自治法、条例に照らし行政内部で決済していい金額を如何に考えているか、鶴岡市長の裁量権について尋ねています。

また、5億4千万円もの追加をすることは地方自治法2条14項および地方財政法4条の最少経費最大効果の原則に違反し、市長の予算編成上の裁量権の逸脱濫用にあたり、違法の疑いがあるとの指摘も学識者の方からいただいています。

約600億の市の予算規模で5億円増とは尋常ではない金額。その内容も明らかにしないまま、議会にも付さず工事ができるとする市長裁量とは一体何なのか。しっかりと問い、答えを求めていきます。

議会でもこうした視点も踏まえて議論を深めていただきたいと思います。

尚、この事業に対してのご意見、又、この建築工事の内部事情、又、建築業の皆様からのご意見など、情報を集めております。ぜひ声をお寄せ下さい。何卒よろしくお願いいたします。

この間、議会審議等を書き起こすなどし、更には780億から1690億円となった月山ダム建設事業等、「小さく産んで大きく育てる」悪しき公共事業問題に向き合い問題解決の為に動いてきた五十嵐ゼミの同士の皆様などから数々助言をいただき今般の質問提出となりました。ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。

2017.03.04(土)更新

96億7600万円 鶴岡市新文化会館の問題。8億400万円の増額を如何に考えるか。

3月1日の市議会の質疑を書き起こしてみた。そして3月3日の一般質問の内容も踏まえた。

96億7600万円を総事業費

96億7600万円の内訳は、

旧文化会館青年センター解体費 3億9200万円

建物など建物本体、付帯工事 86億900万円

外構工事 1億5500万円

敷地測量 設計 など業務委託費 2億2500万円

本緞帳作成費を含めた備品 2億9千800万円。

H26年落札契約時 本体工事 78億9千万円 補償費 工事関係事業費全体で 85億7400万円

よって8億400万円の増額となった。

増額となる工事費関係事業費は

昨年2月に施行者に通知したインフラスライド 1億8700万円

現契約本体工事の変更見込額と、平成29年度に

新たに発注計画している建物本体に付帯する追

加工事をあわせた額 5億4000万円

この他、 外構工事費 7700万円

この中の特に5億4000万円の設計変更による工事が問題である。答弁によると

1)屋根工事についてホール客席やステージ部分を除いた金属屋根の下地をボードから、設計時の検討では困難とされた軽量コンクリートへ変更することとし、これにより耐久性が向上し、将来想定される修繕、改修工事費用の低減等を図ることができると考えている。

2)将来必要となる金属屋根の吹き替え工事期間中も文化会館全体の継続停止期使用が可能となる。

3)ホール客席部分 天井裏の点検フォローなどメンテナンス用設備の見直しにより定期点検や機器交換等の際の足場などを設置する仮設機の低減をはかる。

というもの。そしてこの設計変更によって施設耐用年数の目安である60年間で最大6億1800万円の経費節減が期待されると市は主張している。

設計を確定し施工者が決定した後、施行方法などについて改めて施工者、専門業者、メーカーを超え検討を平成27年1月に現場レベルで着手し 現場では試験施行などをおこない、工程上、最終の段階となる掘削道路の削減、山止めはいなど減額要素の変更など、 屋根の施行法の変更が検討されてきた。屋根の変更については関連する構造体の変更などとともに施工費の調整をおこないながら 市の担当技術者が判断をしてすすめておりますが、変更内容は基礎、壁、柱など構造部材とともに屋根にかかわる様々な部材など多岐におよぶため、工事の進捗と平行して検討を続けてきた。これらの検討結果の報告はH27年6月、 屋根下地をコンクリートに変更による工事費増額となる一方で 将来の維持管理費の減と必要な設計変更と考え、全体的な工事費のコストコントロールをおこなうことをあわせて判断したものであります。

昨年12月の段階で、新年度の予算の策定に向け、現時点での完成までの残工事量を踏まえ その見通しを検討したところでありますが、苦渋の決断ではありましたが、増額せざるを得ないと判断した

なおそれぞれの工事費の内訳については現在も請負者と協議中であり、また、新年度に新たに発注する工事もありますことから、個別の金額については現時点でお示す事は差し控えさせて頂きたいと思います。改めて協議が整いました時点で、すみやかに議会に対して説明をさせていただきその後、変更手続きをすすめ、6月に変更契約についておはかりをさせて頂きます。

として、5億4000万円の内訳は明らかにされていない。それぞれの値があったものを積算しているからこの数字になるのではないか。と思うが。疑問に思うのは、5億もの工事請負契約の変更を伴う設計変更について、行政内部と業者間で判断し、仮契約のようなかたちで工事を進行させ、後から議会にかけているということだ。市によれば契約については今回の議会にものらず、6月議会での契約承認を議会にもとめてくるのだそうだ。

こんな事をやっていると議会で決定した予算の意味はどこにあるのか。と思えてくる。

議会にもはからずに、鶴岡市長が独断で判断できる自由裁量権の範囲をどうとらえているのか。改めて尋ねたいものだ。

2017.03.01(水)更新

3月1日から鶴岡市議会がはじまり、初日の市長施政方針。総括質問がおこなわれました。

現市長はこの答弁とともに今年10月の市長選挙への出馬を表明しました。

以下は、新文化会館の増額についての質問答弁について、要旨を書き起こしたものです。

聞き取りにくい部分や校正不十分で不明な箇所もありますが。とりいそぎ、

市には、今般の8億400万円もの増額について、内容をしっかりと説明する責任があります。

この答弁でいくと、建設の経緯の中で少なくとも3点の設計変更があり、屋根部分はH27年6月に判断をしている。そして、昨年H28年12月に増額せざるを得ないと判断した。とのこと。その時点でなぜ議会や市民に説明がなかったのか。は問われるところと思います。

また、「必要な設計変更としてその都度判断してすすめてきた」とあるが、市民負担に関わる増額を伴う設計変更の契約についてどのようなプロセスでよしと判断してすすめてきたのか。

市長は「複数年にわたる建設工事については、事業発注後、変更があることはままあることであります。」と答えていましたが、8億円もの増額を伴う変更について「ままあること」で単純に済まされる問題ではないと考えます。

それぞれの変更期日、内容、金額、契約内容と議決に対しての考え方など、事実関係をもっと洗い出す必要があると考えます。法的、行政手続き上の瑕疵等について現在調査中です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新政クラブ 岡村議員への答弁

新文化会館整備についてですが、H24からH28年まで既決予算53億3千万円 H29年 予算額43億4千万円

96億7600万円を総事業費と見込んでいる 96億7600万円の内訳は、旧文化会館青年センター等の解体費。 3億9千2百万円 新たな建物など建物本体、付帯工事86億900万円 外構工事1億5千500万円 敷地測量 設計 など業務委託費2億2500万円 本緞帳作成費を含めた備品2億9千800万円となります。H26年 本体工事78億9千万円補償費 工事関係事業費全体で 85億7400万円 でしたので8億400万円の増額となった。

増額となる工事費関係事業費は

昨年2月に施行者に通知したインフラスライド 1億8千700万円

現契約本体工事の変更見込額と、平成29年度に新たに発注計画している建物本体に付帯する追加工事をあわせた額が5億4千万円となり、このうち市の実質負担額1億8100万円。となります。この他、外構工事費 7700万円増加となる。

インフレスライドについて 請負契約後の労務単価の改定、材料費の高騰に対応するもの。

本体工事 当初より将来の維持管理費の負担軽減につきまして 検討をおこなってきたが、工事契約後も施工者の知見を活かしながら検討をおこない、1)屋根工事についてホール客席やステージ部分を除いた金属屋根の下地をボードから、設計時の検討では困難とされた軽量コンクリートへ変更することとし、これにより耐久性が向上し、将来想定される修繕、改修工事費用の低減等を図ることができると考えている。2)あわせて将来必要となる金属屋根の吹き替え工事期間中も文化会館全体の継続停止期使用が可能となる。3)またホール客席部分 天井裏の点検フォローなどメンテナンス用設備の見直しにより定期点検や機器交換等の際の足場などを設置する仮設機の低減をはかる。

この他、細部に渡る検討とあわせて施設耐用年数の目安である60年間で最大6億1千800万円の経費節減が期待されます。

将来的な修繕改修工事の経費は一般財源で対応せざるを得ない。ことを考慮すると実質負担が3割程度となる有利な財源を活用出来る初期投資での負担増として変更が必要であると考え判断したところであります。

大ホールの天井とエントランスホールの木製ルーバーの取り付け方の方法につきまして、設計時点での最終基準による設計をおこなっていたが、大規模な釣り天井については既存の物を撤去するなど極力設けないことで、より安全性を高めることが文部省などで薦められている最近の状況であることを踏まえ、基準を超えたより信頼性の高い固定方式に変更し、大地震の際も破損や落下の危険性を低減し安全性の向上をはかることとしている。

旧建物のくいが支障となったことによるなど、支柱に地中にうずまっていた古い倒木の撤去など不可抗力による費用増加もあります。

一方で地下部分、付帯形状 ガラス壁範囲の見直しなど性能性の低下につながらない施設の合理化によるコスト削減もおこなっている。

平成29年度の新たな発注を計画しています本体の付帯工事については 本体工事に平行してすすめてまいりました管理運営計画の検討を踏まえた上、施設、利用者の利便性を高めるための必要な機器類の追加であります。 具体的には舞台のスタッフ間連絡用のワイヤレスインカム 無料WIFIスポット 屋内サインなどの拡充、カーテン、舞台演出用の追加照明設備などを計画しています。

外構工事では当初の積算から3年半が経過していることから資材価格の変動 労務単価の上昇など当時の資材など工事価格の更新。内川、などの建物周囲 擁壁、策などの追加、一体性を高めるため致道館の生け垣、駐輪施設、誘導標識 などの追加。

一般的に工事をすすめるにあたり工事契約後も工事施工者の経験等を踏まえながらよりよい工事目的物を完成させるため種々の検討をおこないながら、工事をすすめているものでありますが、とりわけ工事のように施工困難度の高い建物につきましては、施工性や施工制度、耐久性、長期的な維持管理など様々な観点から施工者、専門業者、メーカーなどの知見を活かし、設計者、施工者、ゼネコン、市担当課で様々な検討し、さらには、机上では確認しがたい場合には、現場内に実物大の模型を製作し、設計段階では困難な実験と検証を繰り返しおこない、より維持管理しやすく安全で美観にも優れた建物になるよう必要な変更をおこなっております。

一方では性能や安全性快適性の低下につながらない施工の合理化等の検討を併せてをおこなっており、施工者、専門業者、市担当課で協議し、施工の各段階で工事に平行してすすめられてきたところであります・また、検討の際に変更にともなう工事費の増減にあわせる検討をすすめることとなりますが、文化会館現場でも工程上の最終の段階となる掘削道路の削減と やまとめはい(?)など減額からはじまり 構造体の変更、減要素となる 建具の仕様変更など、多岐にわたる増減額にかかる工程を全行程にわたり継続的に繰り返しながら、最終的な全体工事費の増加とならないようにつとめてきたところであります。

以上のような工程プロセスの中で、により工事増額の中で大きな割合をしめる設計変更内容におきましては、工事を停滞させることなく継続的にすすめるため、設計変更による全体工事費の増減額が不確定な段階でありましても先に説明した理由により必要な設計変更としてその都度判断してすすめてきたものであります。

昨年12月の段階で、新年度の予算の策定に向け、現時点での完成までの残工事量を踏まえ その見通しを検討したところでありますが、苦渋の決断ではありましたが、増額せざるを得ないと判断したものであります。あらかじめ説明するなど、もっと透明性を高めるべきなどのご指摘には、市民議会の皆様にもっと早い段階で説明すべきではないかと考えてもおりますが、増減額にかかる様々な検討。調整を工事の進捗とあわせ同時並行的に 進めている中で最終的な全体工事費が固まらない状況での説明もむづかしいのではないか。と考えたところから結果的に遅れてれてしまったものであります。

また、今回の工事請負契約では工事の途中での支払いについては出来高払いとせず、当初契約額に一定の割合を掛けた額で支払い可能な中間前払いの制度による支払いとしたことから工事途中での契約変更が必要なかったことも議会への報告が遅れた一因であると思います。

私自身今回の説明が遅れてしまったこと、庁内での情報共有の不足とあわせ、大変遺憾な事であると受け止めておりまして、今後、このようなことのないように、工事予算の増額が想定されるなど重要な設計変更手続きのガイドラインを策定を検討するなど議会への報告も含めしっかりと対応してまいりたいと思います。いずれにしましても新文化会館は内外に誇れる拠点施設として開館に向け、整備と準備に万全を期して参りますので議員の皆様のご理解をお願いいたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

再質問

□ 増額にいたった経緯については一定の理解した。先を見据えて、現段階で特例債での対応をする。適切な対応をしているとは思う。

□ 屋根全体の仕様変更などはその時点での対応がなぜできなかったのか。

□ 設計の変更についても、早期の対応すべきだったのではないか。変更はいつ決定されたのか。その辺の過程について伺う。屋根については当初から形状、雪対策など問題視されていた。設計に問題があったのではないか。と思うがどうか、また市民の理解についてどのように考えるか。

市長

屋根の仕様変更にかかる変更いつどのように決定したのか。と言うことですが。屋根については維持管理などでも大きな検討すべき大きなポイントでした。 設計を確定し施工者が決定した後、施行方法などについて改めて施工者、専門業者、メーカーを超え検討を平成27年1月に現場レベルで着手し 現場では試験施行などをおこない、工程上、最終の段階となる掘削道路の削減、山止めはいなど減額要素の変更など、 屋根の施行法の変更が検討されてきた。屋根の変更については関連する構造体の変更などとともに施工費の調整をおこないながら 市の担当技術者が判断をしてすすめておりますが、変更内容は基礎、壁、柱など構造部材とともに屋根にかかわる様々な部材など多岐におよぶため、工事の進捗と平行して検討を続けてきた。これらの検討結果の報告はH27年6月、 屋根下地をコンクリートに変更による工事費増額となる一方で 将来の維持管理費の減と必要な設計変更と考え、全体的な工事費のコストコントロールをおこなうことをあわせて判断したものであります。

また、屋根の形状や雪対策などの設計に問題があったのではないか。ということであります。新文化会館については機能性上、ステージ上は30メートルの高さとなり全体で相当のボリュームの建物を致道博物館をはじめ周辺の景観に配慮した スケール感を有した建物とするため、分節化した勾配屋根が外観の特徴となっていますが、 屋根勾配の性能や特性は他の施設と大きく異ならないものであり、その特徴的な形状については設計段階から建築物の雪害の研究者からなどのアドバイスやシミュレーションなどによる確認や対策を反映をし、設計をおこなってきたものであり、他の大規模な屋根勾配屋根と同等以上の設計性能となっている。

設計段階においても屋根をコンクリート下地にすることによる室内の遮音と防振性能や剛性の高い屋根の利点を理解しながらも急勾配の屋根に適応する 施工上難易度が高いところから施工の確実性から、ボードをつかった勾配屋根とすることを総合的に判断したものであり 設計としては問題なかったものと考えている。

一般的に工事をすすめるにあたっては元請けとなる施工者や実際に工事をおこなう専門業者、メーカーが決まった時点で改めて各種検討をおこない必要に応じて 設計変更をおこなうこととなります。今回の工事も屋根に関わらず様々な検討をおこなっており当初設計に問題が無い場合であっても、施工者が有する高い技術と豊富な経験を活用した研究により検討し、より良い文化会館を完成させることにつながる見直しについて設計変更をおこなってきました。

最後に市民の皆様にどのようにご理解をいただくかということでありますが、全体的な見通しが固まってからの説明と考えてきたことから、議会に対して同様、市民に対しても結果としてご説明がおくれてしまいました。屋根の下地の変更など今回の主な設計変更と内容と効果につきましては、議会で説明させて頂いております内容を、改めて市の文化会館ホームページ。あるいは時期をみて広報などで説明してまいりたい。

また、それぞれの設計変更にかかわる増額につきましては、現在来年度の予算案に計上しております本体工事に関わる増加額は 請負者から提出された見積もりをベースにしたものであり変更契約額の確定に向けその内容の精査を引き続きおこなう必要もあり、協議中の部分であります。そのことからその内容を確定させて参りますが、その内容についてもすみやかに議会にあらためて説明させていただくとともに、これについてもまたHPや広報でお知らせし説明をしたいと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

市民クラブ 石井議員への答弁

● 設計変更による増額について 費用対効果を考えればおこなうべきではないのではないか。

●27年の補正。設計当初段階でおこなうべき 設計側に責任があるのではないか。

・外構工事 基本計画に

どの工事にいくら必要と考えているのか。

維持費1億4千万円の内訳。60年先まで必要とされる維持管理費をいくらと考えているか。

市の責任は?ここに来て更なる増額は市民が理解でき難い。

市長答弁

工事費5億4000万円に対し、耐用年数の目安である 60年間の最大約 6億1千8百万円 の将来的な修繕改修工事にかかる経費が削減されることが期待されるものであり、増工事に対する実質負担額は、1億1千100万円であることを考えますと 十分費用対効果が期待できるものと考えます。

● 釣り天井 につきましては 最近の動向では基準を満たす満たさない以前に落下の危険があるものはそもそも設置しないという文部科学省の方針で体育館の天井を撤去している状況であります。これは地震の際の建築物2次部材の安定性につきまして、構造体の最新基準と比較しその分析方法を、、特に共振を興す耐震性について不安をぬぐいきれないとするものから。新文化会館では最新の基準により天井の設計をおこなっておりますが、最新の動向を踏まえた場合、なんらかの更なる対応が必要なのではないかと言うことを検討し、より安全で信頼性の高い固定方式に変更したものであり、 当初設計に問題があったものとは考えておらないところであります。

● 外構につきましては、29年度に改めて工事発注をおこなう計画として計上しておりますがこれに関する増額につきましては、一つは致道館との取り合いについて、現在鉄製のフェンスを撤去し低木の密植によるゾーニングをおこないながら 視覚的一体感をはかるものでありますが、これについてはフェンスをとりはらうことについて文化庁からの了解を得る見込みがついたことから、新たに予算に盛り込んだものである。

● 又、管理運営計画での検討を踏まえ、あらたに必要な施設整備を追加することともに維持管理上必要なツールを整備することが当初より増高となっている。 なおそれぞれの工事費の内訳については現在も請負者と協議中であり、また、新年度に新たに発注する工事もありますことから、個別の金額については現時点でお示す事は差し控えさせて頂きたいと思います。改めて協議が整いました時点で、すみやかに議会に対して説明をさせていただきその後、変更手続きをすすめ、6月に変更契約についておはかりをさせて頂きます。

次に維持管理費についてお答えします。 H26年8月には他市同規模の建物を想定し年間一億円程度の見込みとしていた。 その後、設計者から光熱費、建物の設備の保守、維持管理費などについて試算をいただき、予算要求に向け管理実施計画の対応に基づき積算した維持管理費が1億4千万円であります。 人件費事業費については29年度人件費2300万円。 またグランドオープンに関わる公演事業費1200万円であります。30年度以降にかかる経費につきましては、管理運営実施計画にもとづいて適切に管理できる体制を検討し精査するものであります。大規模修繕 であっても新文化会館の進行に合わせ日常の維持管理の他、将来にわたる具体的な修繕や施設整備等の更新計画を作成し、 効率的な施設運営につとめてまいります。‘

また市民への還元については、平成23年に劇場法の制定など、文化会館のようなホールの役割が以前とは変わっており、芸術文化の振興にとどまらず、地域の発展や豊かな暮らしを実現するための場ということを果たすべきことという役割となりました。そうした役割を 芸術 人が基本理念を 活動の文化会館は芸術 未来の担い手を育み、未来につながらる 支える、 創造の拠点。、、、(省略)

増額の今回の責任について?

主な設計変更につきましては、安全性、利便性の向上、将来負担軽減につながる必要な変更であり、その結果、増額とはなっていますが、初期投資には有利な財源が 活用出来ることを踏まえ、最終的にはより価値ある施設になるものと考えております。今回の増額につきましては私自身苦渋の決断でありましたが、また説明が遅れてしまったこと、庁内での情報共有の不足とあわせ大変遺憾な事と受け止めております。今後改めて丁寧に説明をしてまいります。また、市民の様々の声があることも承知しておりますが、私としては新文化会館を本市の時代につなぐ芸術文化活動の内外に誇れる施設として完成させ将来市民の皆様に安心して利用頂くことがつとめてあると考えており、任期につきましては改めてそのことについて説明した上で改めて、本年10月の市長選挙で審判を仰ぐつもりでおるところであります。

●再質問

安全性、利便性、より価値、、というために増額と言うことだが、大きな事業 より良ければどんどん増額してよいということなのか。市民は納得できると考えているのか?

市長答弁

建設工事については、複数年にわたる建設工事については、事業発注後、完成する間に変更があることはままあることであります。不可抗力と思われる地下埋設物の杭や木があったりすることは想定できなかったことであります。それとともに屋根の部分の裏コンクリートについて、将来の負担、維持関連費を軽減する上で施行者と設計者、市が協議の上でこうした工法があるということに対して おこなっていくことはありうることなのだろうと、考え、私自身も報告は受けていました。

天井板、そもそもそうすればいいじゃないかという事については、いろんな地震の中で、その後、つり天井についてはより強度なものにしようということで鶴岡市の体育館についても平成27年以降、付け替えをしているものですから、より安全性を高めるためにはそこが必要であるとの認識したところであります。又、裏ボードについてもコンクリートにした方が将来的に費用を削減できると費用対効果を考えた時に担当者が事業者と協議して話しをもったときにも、事業費の圧縮をやってまいって、担当の方でも削減について取り組んで、その上でのこの額ということでありまして、最後の最後になってこの額ということは苦渋の選択ということでありましたが、これまでもと市民の皆様にはこれから丁寧に説明を心がけていく。

共産党市議団 菅井議員への答弁

100億近い建設費。将来の維持管理費、安全性の為とするが予測可能だったのではないか。東日本大震災を経ている公共事業において、設計者が 唯一無二のデザインを強調するために安全性をおざなりにしてきたのではないか。その責任を問う。

屋根につきましては、コンクリート下地とすることは、設計段階でも検討し、その優位性は認識されていたところでありますが、施行難度という面で総合的に判断し採用に至らなかったものであります。施工者が決まり専門業者メーカーなどを加え、改めての検討で、現場での試験施行の結果、施行が可能であるとして設計変更をおこなったものであります。また点検用設備については、設計時には基本的な設備は設けてありましたが 点検等の対象となる各種設備等のとりあいについては通常もその位置や配意につきまして、施工図レベルで確認がおこなわれているところであり、また、実際にメインテナンスに携わる 専門業者やメーカーの経験やアドバイスも踏まえて改めて検討を変更したものです。天井の取り付け方法につきましては、設計時も基準に基づき安全性を確保した設計図となっておりました。大ホール客席部分の天井は、音響効果に配慮し、一般の天井材よりも重量があり、また複雑な形状であることから、より慎重にその取り付け方法を検討した結果であり、同様に木製ルーバーについても、大地震などの共振による被害の拡大を防ぐ固定方法を 現場で検証し変更することとしたものであります。 釣り天井につきましても最近の動向では、基準を満たす満たさない以前に落下の危険があるものはそもそも設置しないという文科省の方針で、体育館の天井を撤去している状況であります。それが地震の際の建築分の二次部材の安全性につきましては、構造体の耐震基準と比較し、その解析手法の整備が遅れている部分もあり、特に共振をおこす時代の耐震性について不安をぬぐいきれないものと考え、設計者のみならず施工者や専門業者の知見、経験をとりいれ、より安全な施設とすべしとしていくとしたものであり、当初設計に問題があったとは考えておりません。新文化会館は今後末永く本市の芸術文化の拠点施設となりますことから工事を進められているのでありますが、 機能性、快適性、利便性、維持管理性、更に安全性などより良い施設として市民にご利用いただけるよう検討を継続しこれらの対応するための設計変更をおこなったものでありますのでどうぞご理解を賜りますようお願いいたします。

2017.02.25(土)更新

8億円の疑問。

8億円が問題だ。

国会で連日追求されている8億の問題は安倍総理の妻、昭恵夫人が名誉校長をつとめていた大阪市の学校法人「森友学園」が大阪府豊中市の国有地を、開校予定の小学校の用地として評価額より約8億円安く取得していた問題。まさに安倍政権を揺るがしつつある問題として連日国会で追求。ニュースでとりあげられ、昨日も民進共産議員によって次々と問題が暴かれている。今後も注目だ。

もう一つの8億円の問題はわが鶴岡市の問題。鶴岡新文化会館。新年度予算で工事費が2014年8月に示した予定額より8億4000万円増の93億7800万円となった。

5億4千万は設計変更分。外構工事7700万円、物価、労務単価上昇1億8700万円。設計変更は安全面に配慮しつり天井でなく鉄骨で固定する方式にかえるなど屋根の設計変更とのことだ。工事費93億7800万円。

それに備品購入(一般備品、大道具、楽器 緞帳製作、PCB処理費)に2億9800万円。総事業費は96億7600万円に上り、基本計画で建設費40億円、45億円だった総事業費は2倍を超えた。

2014年1月に53億円だった本体工事だが、3度にわたる入札不調で工事費や設計を見直し、78億9000万円とした補正を2014年8月の臨時議会で決定していた。この審議は私も傍聴に行き、良く覚えている。見直しや反対意見もある中で市議会で多数を占める自民系議員が通した議案だった。

その上での8億円を超える増額。それも途中で5億円もの増額とする屋根部分の設計変更をしていたのにもかかわらず、議会にも市民への説明も議会審議もなかった。記者会見の場で榎本市長「将来50年、60年使っていく建物とすれば、安全性を考えたのと将来の管理経費が削減する状況になるとすれば(大幅な増額)変更もやむなし」「多額の費用がかかっても屋根に耐久性のある素材を使うことなどで維持管理費を圧縮できる」などと説明し今後「市民に丁寧に説明する」と話したようだ。

8億4千万円の増額。特に5億4千万円増額をともなう設計変更を、議会にも市民にも説明せず事後承認はありえないのではないか。市民や議会が軽視されている事は言うまでもない。先ずは、業者から設計変更の打診があったのは一体いつなのか。そしてその算段をいかにおこない(内部だけで?)如何に金額が決定し、新たに契約したのはいつなのか。しっかりと明らかにすべきだ。

議会で決定した予算に対して、決定した予算から勝手に増額し、後で議会に知らされるなんて、それも5億円を超える増額なんて先ずはありえないことだ。当初の計画が杜撰だったから変更したのか。と問われて当たり前だと思う。議会が何のためにあるのかわからなくなる。また、設計変更を内輪でやるんなら予算内に収めることは頭になかったのか。業者のいいなりになり、ずるずる予算を引き出されているような気もする。まさに小さく産んで大きく育てるモラルハザードな日本の公共事業然としたやり方を踏襲しているのではないか。

23日、市民有志が今般の案件に議会の集中審議や公聴会を求める陳情書を議会宛に提出した。代表の中村さんの行動に大いに拍手を送り、賛同する。新聞各紙が取り上げているが、議会の中の自民系議員たちによって無視されたりしないように、問題意識を高めて集中審議や公聴会、市民への説明会等を実現したいものだ。

私もこの問題。行政手続き上の瑕疵はないのか。など、諸々調査中。

8億円。特に市政にとって大金である。先ずは鶴岡市は、説明責任をしっかりと果たすべきだ。3月1日からの市議会。市民皆でしっかりと追求し真実を明らかにしよう。

2017.02.22(水)更新

鶴岡のご近所から、山形県内、東京、大阪、神戸、さらにはスウェーデン、スイスからと、本当にたくさんのおめでとうメッセージをありがとうございます。本日2017年2月22日で52歳となりました。

今日も定員15名でご高齢者、障がいをもつ20代、スタッフの赤ちゃんが共存するデイサービスで介護士兼管理者兼生活相談員として、送迎から排泄、食事介助等々ご利用者さんのケアの1日でした。

福祉現場に身を置いて1年半となりました。いろんな課題を抱えていらっしゃるご家族やご利用者の方に出会うことができました。市の福祉事業の一端を垣間見つつ、制度の改正(悪)が現場に如何に負担をもたらすかということや、又、90歳を超える鶴岡の大先輩の方々から、伝統食やまつり、戦時やシベリア抑留のお話を伺えたり、知らなかった鶴岡の歴史に気づかせられる事もありました。介護職の賃金の辛さにも直面しました。現場に身を置いて初めて解った事がたくさんあります。 更に今後は市の総合事業への切り替え、介護1,2までに及ぶサービスの削減など、制度も変わっていく中で如何にいいしくみを作っていくかは大きな課題だと感じています。

小規模の共生型デイは、地域密着で家庭的な雰囲気でゆったりと大家族のような人間関係の中で過ごすことができる、私は予防や介護1,2などの方にとっては理想に近い環境なのではないか。まだ経験が浅くて言うのもなんですがそれは確信に近いかたちで思えています。

現場に身を置いて初めて解ったこと、気づいたことがたくさんあります。

出羽三山の祈りの文化、月山赤川扇状地の水資源、極めて良質な農・食文化、自然資本を活かして、如何に「持続可能な福祉社会」の理想を構築していくか。

更に現場を大切にしつつ、しっかりと取り組んで参りたいと存じます。

誕生日の最後にここ数年学ばせて頂いている中村天風先生の誦句を皆様と共有させていただきます。

今後ともどうぞご指導ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い申しあげます。

朝旦掲辞

吾は今 力と勇気と信念とをもって甦り、新しき元気をもって、正しい人間としての本領の発揮と、その本分の実践に向わんとするのである。

吾はまた 吾が日々の仕事に、溢るる熱誠をもって赴く。

吾はまた 欣びと感謝に満たされて進み行かん。

一切の希望 一切の目的は、厳粛に正しいものをもつて標準として定めよう。

そして 恒に明るく朗らかに統一道を実践し、ひたむきに 人の世のために役だつ自己を完成することに 努力しよう。

fbより転記

2017.02.21(火)更新

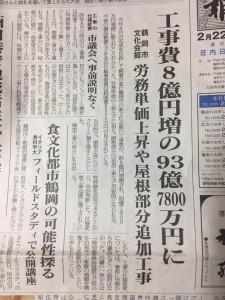

鶴岡市新文化会館。工事費いきなり8億増!?の93億7800万円に。なんで市民や市議会に事前説明もなく増額できるのか?手続き違反では? 備品含め96億8000万円が見込まれてる?荘内日報2月22日より。

鶴岡市新文化会館。工事費いきなり8億増!?の93億7800万円に。なんで市民や市議会に事前説明もなく増額できるのか?手続き違反では? 備品含め96億8000万円が見込まれてる?荘内日報2月22日より。

そもそもの当初計画は約40億円だった。それが入札時に53億となり、3度にわたる入札不調で4度目に落札されたときには78億8千400億円になっていた。屋根工事が予想したとおりに難工事だったと業者の方が訴えていると耳にしていた。で、今回示された93億7800万円。いきなり8億円増とのこと。備品含め96億8000万円とこの紙面にはある。 屋根部分に追加した工事があるとあるが、この冬に屋根工事をおこなっていたはずだ。この追加について、必要とわかったのは一体いつだったのか。そしていつ決めたのか。追加工事があるとすれば、工事にかかる前に市民や市議会に説明する必要があるのではないか。ただでさえ、当初計画の2倍の価格になりこれ以上の増額は許されないと市民が注視していたはずだ。大枠が変わるならきちんと説明責任を果たすのが当然であり手続きがきちんと踏まれていないと強く感じる。「小さく産んで大きく育てる」という悪しき公共事業の非常識パターンを踏襲しているのだろうか。市民も、市議会も甘く観られているのではないか。8億円て全体で600億円の自治体予算の中で相当大きな金額なのだと思うが。

それと、気になっているのが維持費だ。雪を溶かすという屋根上の電熱融雪システムは相当の金額がかかるのではないか。それと断熱性能。暖房施設は従来型のボイラー設備のようだ。この時代に建てる施設としてふさわしい省エネ構造になっているか、何の説明も未だない。又、駐車場だが、周辺の駐車場の絶対数が足りないのではないか。旧文化会館の時以上にストレスがあるように感じる。この時点で、今回の8億増額の理由も含め、詳細について市民説明会を求めたい。もちろん、市議会で十分に質問がなされ、納得いく説明責任が果たされることは当然だ。

2017.02.19(日)更新

今月下旬にも水道民営化を促す水道法改正法案が国会で提出されるかもしれないという情報を得た。今、注視し情報収集しているところ。昨日。タイムリーなラジオ番組。水ジャーナリスト、橋本淳司さんと、世界の再公営化事例に詳しい岸本聡子さん。90年代、世界の都市が民営化に動いたが、様々な問題が発覚し、今は再公営化が世界の潮流だ。99年市議当初から議論し続けてきた問題ではあるが、人口減少時代の水道事業はダウンサイジング化しないといけない時代に突入している。民営化(コンセッション)で短絡的に解決できるようなものではない。いのちの水の問題。今でも広域水道化で自治権が一部外されているような水の自治をとりもどし、真摯に議論すべき問題だと思う。

http://www.tbsradio.jp/118200

再公営化の動きについては以下の資料が参考になります。(岸本聡子さん翻訳)

https://drive.google.com/file/d/0BwYnZIl1ZYzfTTJPaU1ERTFYVXc/view?usp=sharing

2017.02.19(日)更新

日経デジタルにこんな記事があった。

通所介護、小規模新設を制限 自治体に拒否権

-

2017/1/7 1:01

厚生労働省は規模の小さいデイサービス(通所介護)施設の新設を抑える。介護事業者が新設を検討する市町村に競合する他のサービスがあり、デイサービス施設も計画を超えている場合は市町村が設置を拒否できるようにする。小規模デイサービス施設は全国2万を超える。介護保険が特定サービスに偏らないようにして利便性を高める。

厚労省は通常国会に介護保険法の改正案を提出する。早ければ2017年度中にも実施する。

制限するのは「地域密着型通所介護」と呼ぶサービス。利用人数は18人以下で在宅の要介護者を日中、施設に預かる。体操などで身体機能を維持・改善するのが主な役割だ。今の制度では過去5年間に犯罪歴があるなどの欠格事由にあたらない限り、市町村は新設に欠かせない介護保険事業者の指定を拒否できない。

通所介護全体の15年度の利用者数は192万人。全国の施設数は約4万3000にのぼる。15年度の利益率は6.3%と高く、異業種からの参入も相次いでいる。

厚労省は訪問介護と短期間の宿泊を兼ね備えた「小規模多機能型居宅介護」や定期巡回などのサービスを増やしたい考えだ。施設数は全国5000程度で小規模通所介護の約2割にとどまる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

通所介護、小規模デイ。地域密着型デイ。とは、まさに今、僕が管理者兼生活相談員を務めさせて頂いている施設の事だ。今週の2月14日鶴岡市内の地域密着型通所介護部会があり諸々意見交換をした。市内には17人以下の小規模地域密着型通所介護デイサービスが12ある。お集まりになった施設の方々も経営が大変と洩らす。更に厚労省は新設を抑え、淘汰していこうとしているのか。

市議、県議時代、田中康夫元知事が推し進めた長野県の宅幼老所に興味を持ち、元祖は富山と聴いて富山県の富山型のこのゆびとーまれ、にぎやか、なごなるの家など視察をし、富山の共生フォーラムに2度参加し、障がいの有無に関係なく小規模で赤ちゃんからお年寄りまで過ごす共生型デイの可能性に注目してきた。何となく居心地が良さそうな感じにしているご利用者の方々を富山の施設や長野の施設で目にしてきた。そして山形県内にそうした施設を作ることを後押しできないかと県議会の委員会の場で提案をし、県議会子ども若者対策委員会の政策プランにもしていただいていた。

今いる施設は定員15名、高齢者の通所介護施設に障がいの基準該当でお二人の方に通所していただいている。又、食事を作って下さるスタッフの赤ちゃんが1歳の時から2歳を超える今も一緒にいる。そうした施設だ。デイサービスの基本である入浴は大体午前中。他は脳トレをしたり将棋、輪投げ、本読み、天気のいい日はドライブに連れ出す。昼食づくりの補助のようなかたちで皮むきをしたりすりこぎでごまをすったり、おやつであん玉をつくったりすることはほぼ日常的におこなっている。

薄手のゴム手袋は使うけれど、普段家庭でやっている。又はやっていた事をできるだけやっていただいている。研修で訪れた30人以上の大規模施設では厨房が完全に仕切られているから絶対無理なことだったりする。調理補助をしたいただく事は「手続き記憶」に作用し認知症の方にとってはとてもいいリハビリなのだと評価されているとも聴いている。

お一人お一人の認知度や身体状況、家族関係や日常行動など、スタッフの目が行き届き気配りが効く、小規模には小規模にしかできない事が確実にあると感じている。共生型については、富山の現状を現厚労大臣も視察をし評価したと見えて今後全国的な制度に組み込まれていくようだ。これはこれでよし。しかしながら規模についてはもう少し小規模ならではの特性に着目してもいいと思うのだ。実際2015年介護報酬改定で随分収入減になっている施設がありうちもその一つだ。今後、今後予防は市町村の総合事業に移行し、国は、更に介護1,2という小規模デイのメインターゲットの方々のサービス減にまで踏みこもうとしているようだ。これ、注視し、声をあげていかねばならない。

重度化を防ぐためにも介護1、2のところで適度な運動や会話、ドライブ、食事づくりなど、生活する力 ADLやIADLの維持向上を目指してケアすることが重要と考える。

2017.02.11(土)更新

また2月10日を迎えた。2014 年2月10日、当時、小国川漁協組合長だった沼澤勝善さんが亡くなった。自死されたのだ。あれから3年になる。沼澤さんが最後まで主張し続けたダムに拠らない治水を県が全く聴きいれる事はなく、今、裁判の係争中にもかかわらず、小国川ダムは強行に建設がおこなわれている。僕自身も市議会時代にこの問題に気づき、鶴岡の水道問題やダム問題の教訓として、2001年ぐらいから現地に通い続けて取り組んできたのがこの問題だった。教訓とは何か。なにより、その地域ならではの宝である自然資源、自然資本を今この時代に失ってはならない。ということ。鶴岡水道の水源を切り替えた2001年10月。鶴岡市民が永年使い続けてきた地下水100%の水の恵みを失ったとき、どれだけの喪失感を覚えたか。食文化にどれだけの違いをもたらしてきたか。わざわざ水を汲みに行ったり、ペットボトルの水を買わなきゃならないことになって、どれだけ不自由な思いをしているか。

こうした事と同様の住民の寂しさ、喪失感ということを最上や舟形の小国川流域住民に、またもダム建設によってもたらしてはならないと考えたのだ。

思えば、この喪失感は、長良川河口堰によって、堰周辺のヘドロの堆積と、豊かな上流部の清流が寂しくなった事を感じた時や、諫早湾の7キロに及ぶ堰の板がギロチンのように海を締め切り、豊穣の泥の干潟が殺伐とした干拓地になったのを見た時に共通している。

小国川は山形県内で唯一泳ぎたくなる川だし、川面に踊る鮎を見る事が楽しくてたまらない。そして何度かカヌーで仲間と下ったのだが、清流の透明さや美しさを感じることができるウキウキ、ワクワクする川。そんな風に感じていた。ここを訪れる多くの鮎釣り客の方が「ここの川はどこに立っていても楽しいし、とても旨い鮎が釣れる。」と言っていた。気仙川をベースにしている鮎釣りマスターの方に、「この川は鮎釣りとしては東北一。気仙川の上だな」と伺ったこともあった。

「この川に来る釣り客だけをとらえても、年間22億円の経済効果をもたらしている」とは、県議会で私の初回の一般質問で発表させていただいた近畿大学水産学有路研究室の試算だった。

この地域の価値を失うことは、観光立県をうたうようになった山形県政としても大損失なのではないか。と問いかけ続けてきた。今もその気持ちは全く変わらない。

2月11日の今日、高次脳機能障がいの研修を山形で受けた後、(これはこれでとても有意義なだった)命日を迎えた沼澤さん宅を訪れた。仏壇に線香をあげた後、奥様がコーヒーとお茶とヨーグルトを頂きながらしばしお話をした。小さい頃から漁協に関わり続け、郵便局にお勤めになっている時も関わり続けてきた事。郵便局を終えた後、弁護士事務所に努め、サラ金などに悩む方々を自宅まで招き入れて相談にのっておられたこと。弁護士事務所に3年ぐらいたった時、どうしても組合長をやりたいと仕事を辞め組合長選挙に出られて組合長になられたこと。組合長時代、業者が琵琶湖産アユを持ってきた際、そのアユを見て「こんなアユは絶対に放流させない」とはねつけ、他の漁協も同調して断り、結局業者は県内に全く鮎放流することなく戻るしかなかった事。その後、三瀬のYさんやKさんと一緒に取り組んだ小国川産アユからの採卵と中間育成。県のKさんの論文が受賞した時に我が事のように喜んでいた事。亡くなる日迄の1年間。いつもの年だと結構山とか温泉とかに一緒に息抜きに行っていたのにその年は全く行けなかったこと。そして2月9日のこと。県の職員も知事もいろんな立場があることは重々承知の上で、より良い漁業振興のために伝えたい事があるのだということを繰り返していたという事。昨年まで聴けなかった沼澤さんの周辺をまた伺うことができたような気がする。奥様は「沖縄の知事のニュースをみると、国家のいじめもひどいものとおもいつつうちのを思い出す」とも話していた。「大人のいじめもひどいもの」と言う言葉もあった。ダム協議に同意しなければ漁業権剥奪 という当時の県のやり方は、かなり堪えていた。沖縄の辺野古新基地や高江ヘリパッドも強行に建設が進められている。小国川ダムも今、係争中だが本体着工され強行に建設が進められている。

沼澤さんを死に追い詰めていったような悲劇を二度と繰り返してはいけない。先日1月21日も問題を共有したのだが、この小国川ダムは「ダムありき」の悪しき慣習、病理のようなものを踏襲してつくられようとしているのだ。そう、原発と同じ理屈なのかもしれない。その目指す先には本来の治水も漁業振興のかたちも持続可能な地域社会もない。沼澤さんにはそれが見えていた。そして正直にそのおかしさを訴え続けてきたのだ。優秀な県職員の方々にもこの愚行に気がついている人がいるはずだ。しかし、それに疑問の声を挙げることを許さない、組織の力、政治の力がはたらいているのだろう。実は県職員の中にもこの問題の摩擦の中に入って悩み、精神障害で再起不能になっておられる方がおられる。 「ほんとの事を言えない」「本来の職員の力が発揮できない」こうした病理、病巣を正すための政治をやらなければと改めて感じている。

毎年2月10日の沼澤さんの命日。県内水面漁業の最大の貢献者である沼澤勝善さんが守り続けた清流、最上小国川にちなみ、又、その本来の豊かさを失うことがないように、「清流の日」と定めたい。

そして、沼澤さんのような方の側に立ち、矢面に立って権力に物申す姿勢を貫き続ける事。自治体政府の病理、病巣に切り込み、真に持続可能といえる社会を目指し、それを判断基準とする政治を貫き通す事など。決意を語りかけ、その場を後にした。

どうか沼澤さん、天国から僕らの行動を見守っていてください。

力の限り前進します。

合掌。