2017.02.25(土)更新

8億円の疑問。

8億円が問題だ。

国会で連日追求されている8億の問題は安倍総理の妻、昭恵夫人が名誉校長をつとめていた大阪市の学校法人「森友学園」が大阪府豊中市の国有地を、開校予定の小学校の用地として評価額より約8億円安く取得していた問題。まさに安倍政権を揺るがしつつある問題として連日国会で追求。ニュースでとりあげられ、昨日も民進共産議員によって次々と問題が暴かれている。今後も注目だ。

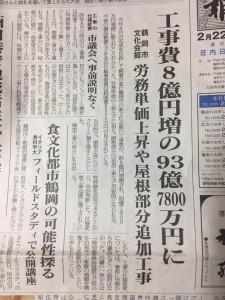

もう一つの8億円の問題はわが鶴岡市の問題。鶴岡新文化会館。新年度予算で工事費が2014年8月に示した予定額より8億4000万円増の93億7800万円となった。

5億4千万は設計変更分。外構工事7700万円、物価、労務単価上昇1億8700万円。設計変更は安全面に配慮しつり天井でなく鉄骨で固定する方式にかえるなど屋根の設計変更とのことだ。工事費93億7800万円。

それに備品購入(一般備品、大道具、楽器 緞帳製作、PCB処理費)に2億9800万円。総事業費は96億7600万円に上り、基本計画で建設費40億円、45億円だった総事業費は2倍を超えた。

2014年1月に53億円だった本体工事だが、3度にわたる入札不調で工事費や設計を見直し、78億9000万円とした補正を2014年8月の臨時議会で決定していた。この審議は私も傍聴に行き、良く覚えている。見直しや反対意見もある中で市議会で多数を占める自民系議員が通した議案だった。

その上での8億円を超える増額。それも途中で5億円もの増額とする屋根部分の設計変更をしていたのにもかかわらず、議会にも市民への説明も議会審議もなかった。記者会見の場で榎本市長「将来50年、60年使っていく建物とすれば、安全性を考えたのと将来の管理経費が削減する状況になるとすれば(大幅な増額)変更もやむなし」「多額の費用がかかっても屋根に耐久性のある素材を使うことなどで維持管理費を圧縮できる」などと説明し今後「市民に丁寧に説明する」と話したようだ。

8億4千万円の増額。特に5億4千万円増額をともなう設計変更を、議会にも市民にも説明せず事後承認はありえないのではないか。市民や議会が軽視されている事は言うまでもない。先ずは、業者から設計変更の打診があったのは一体いつなのか。そしてその算段をいかにおこない(内部だけで?)如何に金額が決定し、新たに契約したのはいつなのか。しっかりと明らかにすべきだ。

議会で決定した予算に対して、決定した予算から勝手に増額し、後で議会に知らされるなんて、それも5億円を超える増額なんて先ずはありえないことだ。当初の計画が杜撰だったから変更したのか。と問われて当たり前だと思う。議会が何のためにあるのかわからなくなる。また、設計変更を内輪でやるんなら予算内に収めることは頭になかったのか。業者のいいなりになり、ずるずる予算を引き出されているような気もする。まさに小さく産んで大きく育てるモラルハザードな日本の公共事業然としたやり方を踏襲しているのではないか。

23日、市民有志が今般の案件に議会の集中審議や公聴会を求める陳情書を議会宛に提出した。代表の中村さんの行動に大いに拍手を送り、賛同する。新聞各紙が取り上げているが、議会の中の自民系議員たちによって無視されたりしないように、問題意識を高めて集中審議や公聴会、市民への説明会等を実現したいものだ。

私もこの問題。行政手続き上の瑕疵はないのか。など、諸々調査中。

8億円。特に市政にとって大金である。先ずは鶴岡市は、説明責任をしっかりと果たすべきだ。3月1日からの市議会。市民皆でしっかりと追求し真実を明らかにしよう。

2017.02.22(水)更新

鶴岡のご近所から、山形県内、東京、大阪、神戸、さらにはスウェーデン、スイスからと、本当にたくさんのおめでとうメッセージをありがとうございます。本日2017年2月22日で52歳となりました。

今日も定員15名でご高齢者、障がいをもつ20代、スタッフの赤ちゃんが共存するデイサービスで介護士兼管理者兼生活相談員として、送迎から排泄、食事介助等々ご利用者さんのケアの1日でした。

福祉現場に身を置いて1年半となりました。いろんな課題を抱えていらっしゃるご家族やご利用者の方に出会うことができました。市の福祉事業の一端を垣間見つつ、制度の改正(悪)が現場に如何に負担をもたらすかということや、又、90歳を超える鶴岡の大先輩の方々から、伝統食やまつり、戦時やシベリア抑留のお話を伺えたり、知らなかった鶴岡の歴史に気づかせられる事もありました。介護職の賃金の辛さにも直面しました。現場に身を置いて初めて解った事がたくさんあります。 更に今後は市の総合事業への切り替え、介護1,2までに及ぶサービスの削減など、制度も変わっていく中で如何にいいしくみを作っていくかは大きな課題だと感じています。

小規模の共生型デイは、地域密着で家庭的な雰囲気でゆったりと大家族のような人間関係の中で過ごすことができる、私は予防や介護1,2などの方にとっては理想に近い環境なのではないか。まだ経験が浅くて言うのもなんですがそれは確信に近いかたちで思えています。

現場に身を置いて初めて解ったこと、気づいたことがたくさんあります。

出羽三山の祈りの文化、月山赤川扇状地の水資源、極めて良質な農・食文化、自然資本を活かして、如何に「持続可能な福祉社会」の理想を構築していくか。

更に現場を大切にしつつ、しっかりと取り組んで参りたいと存じます。

誕生日の最後にここ数年学ばせて頂いている中村天風先生の誦句を皆様と共有させていただきます。

今後ともどうぞご指導ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い申しあげます。

朝旦掲辞

吾は今 力と勇気と信念とをもって甦り、新しき元気をもって、正しい人間としての本領の発揮と、その本分の実践に向わんとするのである。

吾はまた 吾が日々の仕事に、溢るる熱誠をもって赴く。

吾はまた 欣びと感謝に満たされて進み行かん。

一切の希望 一切の目的は、厳粛に正しいものをもつて標準として定めよう。

そして 恒に明るく朗らかに統一道を実践し、ひたむきに 人の世のために役だつ自己を完成することに 努力しよう。

fbより転記

2017.02.21(火)更新

鶴岡市新文化会館。工事費いきなり8億増!?の93億7800万円に。なんで市民や市議会に事前説明もなく増額できるのか?手続き違反では? 備品含め96億8000万円が見込まれてる?荘内日報2月22日より。

鶴岡市新文化会館。工事費いきなり8億増!?の93億7800万円に。なんで市民や市議会に事前説明もなく増額できるのか?手続き違反では? 備品含め96億8000万円が見込まれてる?荘内日報2月22日より。

そもそもの当初計画は約40億円だった。それが入札時に53億となり、3度にわたる入札不調で4度目に落札されたときには78億8千400億円になっていた。屋根工事が予想したとおりに難工事だったと業者の方が訴えていると耳にしていた。で、今回示された93億7800万円。いきなり8億円増とのこと。備品含め96億8000万円とこの紙面にはある。 屋根部分に追加した工事があるとあるが、この冬に屋根工事をおこなっていたはずだ。この追加について、必要とわかったのは一体いつだったのか。そしていつ決めたのか。追加工事があるとすれば、工事にかかる前に市民や市議会に説明する必要があるのではないか。ただでさえ、当初計画の2倍の価格になりこれ以上の増額は許されないと市民が注視していたはずだ。大枠が変わるならきちんと説明責任を果たすのが当然であり手続きがきちんと踏まれていないと強く感じる。「小さく産んで大きく育てる」という悪しき公共事業の非常識パターンを踏襲しているのだろうか。市民も、市議会も甘く観られているのではないか。8億円て全体で600億円の自治体予算の中で相当大きな金額なのだと思うが。

それと、気になっているのが維持費だ。雪を溶かすという屋根上の電熱融雪システムは相当の金額がかかるのではないか。それと断熱性能。暖房施設は従来型のボイラー設備のようだ。この時代に建てる施設としてふさわしい省エネ構造になっているか、何の説明も未だない。又、駐車場だが、周辺の駐車場の絶対数が足りないのではないか。旧文化会館の時以上にストレスがあるように感じる。この時点で、今回の8億増額の理由も含め、詳細について市民説明会を求めたい。もちろん、市議会で十分に質問がなされ、納得いく説明責任が果たされることは当然だ。

2017.02.19(日)更新

今月下旬にも水道民営化を促す水道法改正法案が国会で提出されるかもしれないという情報を得た。今、注視し情報収集しているところ。昨日。タイムリーなラジオ番組。水ジャーナリスト、橋本淳司さんと、世界の再公営化事例に詳しい岸本聡子さん。90年代、世界の都市が民営化に動いたが、様々な問題が発覚し、今は再公営化が世界の潮流だ。99年市議当初から議論し続けてきた問題ではあるが、人口減少時代の水道事業はダウンサイジング化しないといけない時代に突入している。民営化(コンセッション)で短絡的に解決できるようなものではない。いのちの水の問題。今でも広域水道化で自治権が一部外されているような水の自治をとりもどし、真摯に議論すべき問題だと思う。

http://www.tbsradio.jp/118200

再公営化の動きについては以下の資料が参考になります。(岸本聡子さん翻訳)

https://drive.google.com/file/d/0BwYnZIl1ZYzfTTJPaU1ERTFYVXc/view?usp=sharing

2017.02.19(日)更新

日経デジタルにこんな記事があった。

通所介護、小規模新設を制限 自治体に拒否権

-

2017/1/7 1:01

厚生労働省は規模の小さいデイサービス(通所介護)施設の新設を抑える。介護事業者が新設を検討する市町村に競合する他のサービスがあり、デイサービス施設も計画を超えている場合は市町村が設置を拒否できるようにする。小規模デイサービス施設は全国2万を超える。介護保険が特定サービスに偏らないようにして利便性を高める。

厚労省は通常国会に介護保険法の改正案を提出する。早ければ2017年度中にも実施する。

制限するのは「地域密着型通所介護」と呼ぶサービス。利用人数は18人以下で在宅の要介護者を日中、施設に預かる。体操などで身体機能を維持・改善するのが主な役割だ。今の制度では過去5年間に犯罪歴があるなどの欠格事由にあたらない限り、市町村は新設に欠かせない介護保険事業者の指定を拒否できない。

通所介護全体の15年度の利用者数は192万人。全国の施設数は約4万3000にのぼる。15年度の利益率は6.3%と高く、異業種からの参入も相次いでいる。

厚労省は訪問介護と短期間の宿泊を兼ね備えた「小規模多機能型居宅介護」や定期巡回などのサービスを増やしたい考えだ。施設数は全国5000程度で小規模通所介護の約2割にとどまる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

通所介護、小規模デイ。地域密着型デイ。とは、まさに今、僕が管理者兼生活相談員を務めさせて頂いている施設の事だ。今週の2月14日鶴岡市内の地域密着型通所介護部会があり諸々意見交換をした。市内には17人以下の小規模地域密着型通所介護デイサービスが12ある。お集まりになった施設の方々も経営が大変と洩らす。更に厚労省は新設を抑え、淘汰していこうとしているのか。

市議、県議時代、田中康夫元知事が推し進めた長野県の宅幼老所に興味を持ち、元祖は富山と聴いて富山県の富山型のこのゆびとーまれ、にぎやか、なごなるの家など視察をし、富山の共生フォーラムに2度参加し、障がいの有無に関係なく小規模で赤ちゃんからお年寄りまで過ごす共生型デイの可能性に注目してきた。何となく居心地が良さそうな感じにしているご利用者の方々を富山の施設や長野の施設で目にしてきた。そして山形県内にそうした施設を作ることを後押しできないかと県議会の委員会の場で提案をし、県議会子ども若者対策委員会の政策プランにもしていただいていた。

今いる施設は定員15名、高齢者の通所介護施設に障がいの基準該当でお二人の方に通所していただいている。又、食事を作って下さるスタッフの赤ちゃんが1歳の時から2歳を超える今も一緒にいる。そうした施設だ。デイサービスの基本である入浴は大体午前中。他は脳トレをしたり将棋、輪投げ、本読み、天気のいい日はドライブに連れ出す。昼食づくりの補助のようなかたちで皮むきをしたりすりこぎでごまをすったり、おやつであん玉をつくったりすることはほぼ日常的におこなっている。

薄手のゴム手袋は使うけれど、普段家庭でやっている。又はやっていた事をできるだけやっていただいている。研修で訪れた30人以上の大規模施設では厨房が完全に仕切られているから絶対無理なことだったりする。調理補助をしたいただく事は「手続き記憶」に作用し認知症の方にとってはとてもいいリハビリなのだと評価されているとも聴いている。

お一人お一人の認知度や身体状況、家族関係や日常行動など、スタッフの目が行き届き気配りが効く、小規模には小規模にしかできない事が確実にあると感じている。共生型については、富山の現状を現厚労大臣も視察をし評価したと見えて今後全国的な制度に組み込まれていくようだ。これはこれでよし。しかしながら規模についてはもう少し小規模ならではの特性に着目してもいいと思うのだ。実際2015年介護報酬改定で随分収入減になっている施設がありうちもその一つだ。今後、今後予防は市町村の総合事業に移行し、国は、更に介護1,2という小規模デイのメインターゲットの方々のサービス減にまで踏みこもうとしているようだ。これ、注視し、声をあげていかねばならない。

重度化を防ぐためにも介護1、2のところで適度な運動や会話、ドライブ、食事づくりなど、生活する力 ADLやIADLの維持向上を目指してケアすることが重要と考える。

2017.02.11(土)更新

また2月10日を迎えた。2014 年2月10日、当時、小国川漁協組合長だった沼澤勝善さんが亡くなった。自死されたのだ。あれから3年になる。沼澤さんが最後まで主張し続けたダムに拠らない治水を県が全く聴きいれる事はなく、今、裁判の係争中にもかかわらず、小国川ダムは強行に建設がおこなわれている。僕自身も市議会時代にこの問題に気づき、鶴岡の水道問題やダム問題の教訓として、2001年ぐらいから現地に通い続けて取り組んできたのがこの問題だった。教訓とは何か。なにより、その地域ならではの宝である自然資源、自然資本を今この時代に失ってはならない。ということ。鶴岡水道の水源を切り替えた2001年10月。鶴岡市民が永年使い続けてきた地下水100%の水の恵みを失ったとき、どれだけの喪失感を覚えたか。食文化にどれだけの違いをもたらしてきたか。わざわざ水を汲みに行ったり、ペットボトルの水を買わなきゃならないことになって、どれだけ不自由な思いをしているか。

こうした事と同様の住民の寂しさ、喪失感ということを最上や舟形の小国川流域住民に、またもダム建設によってもたらしてはならないと考えたのだ。

思えば、この喪失感は、長良川河口堰によって、堰周辺のヘドロの堆積と、豊かな上流部の清流が寂しくなった事を感じた時や、諫早湾の7キロに及ぶ堰の板がギロチンのように海を締め切り、豊穣の泥の干潟が殺伐とした干拓地になったのを見た時に共通している。

小国川は山形県内で唯一泳ぎたくなる川だし、川面に踊る鮎を見る事が楽しくてたまらない。そして何度かカヌーで仲間と下ったのだが、清流の透明さや美しさを感じることができるウキウキ、ワクワクする川。そんな風に感じていた。ここを訪れる多くの鮎釣り客の方が「ここの川はどこに立っていても楽しいし、とても旨い鮎が釣れる。」と言っていた。気仙川をベースにしている鮎釣りマスターの方に、「この川は鮎釣りとしては東北一。気仙川の上だな」と伺ったこともあった。

「この川に来る釣り客だけをとらえても、年間22億円の経済効果をもたらしている」とは、県議会で私の初回の一般質問で発表させていただいた近畿大学水産学有路研究室の試算だった。

この地域の価値を失うことは、観光立県をうたうようになった山形県政としても大損失なのではないか。と問いかけ続けてきた。今もその気持ちは全く変わらない。

2月11日の今日、高次脳機能障がいの研修を山形で受けた後、(これはこれでとても有意義なだった)命日を迎えた沼澤さん宅を訪れた。仏壇に線香をあげた後、奥様がコーヒーとお茶とヨーグルトを頂きながらしばしお話をした。小さい頃から漁協に関わり続け、郵便局にお勤めになっている時も関わり続けてきた事。郵便局を終えた後、弁護士事務所に努め、サラ金などに悩む方々を自宅まで招き入れて相談にのっておられたこと。弁護士事務所に3年ぐらいたった時、どうしても組合長をやりたいと仕事を辞め組合長選挙に出られて組合長になられたこと。組合長時代、業者が琵琶湖産アユを持ってきた際、そのアユを見て「こんなアユは絶対に放流させない」とはねつけ、他の漁協も同調して断り、結局業者は県内に全く鮎放流することなく戻るしかなかった事。その後、三瀬のYさんやKさんと一緒に取り組んだ小国川産アユからの採卵と中間育成。県のKさんの論文が受賞した時に我が事のように喜んでいた事。亡くなる日迄の1年間。いつもの年だと結構山とか温泉とかに一緒に息抜きに行っていたのにその年は全く行けなかったこと。そして2月9日のこと。県の職員も知事もいろんな立場があることは重々承知の上で、より良い漁業振興のために伝えたい事があるのだということを繰り返していたという事。昨年まで聴けなかった沼澤さんの周辺をまた伺うことができたような気がする。奥様は「沖縄の知事のニュースをみると、国家のいじめもひどいものとおもいつつうちのを思い出す」とも話していた。「大人のいじめもひどいもの」と言う言葉もあった。ダム協議に同意しなければ漁業権剥奪 という当時の県のやり方は、かなり堪えていた。沖縄の辺野古新基地や高江ヘリパッドも強行に建設が進められている。小国川ダムも今、係争中だが本体着工され強行に建設が進められている。

沼澤さんを死に追い詰めていったような悲劇を二度と繰り返してはいけない。先日1月21日も問題を共有したのだが、この小国川ダムは「ダムありき」の悪しき慣習、病理のようなものを踏襲してつくられようとしているのだ。そう、原発と同じ理屈なのかもしれない。その目指す先には本来の治水も漁業振興のかたちも持続可能な地域社会もない。沼澤さんにはそれが見えていた。そして正直にそのおかしさを訴え続けてきたのだ。優秀な県職員の方々にもこの愚行に気がついている人がいるはずだ。しかし、それに疑問の声を挙げることを許さない、組織の力、政治の力がはたらいているのだろう。実は県職員の中にもこの問題の摩擦の中に入って悩み、精神障害で再起不能になっておられる方がおられる。 「ほんとの事を言えない」「本来の職員の力が発揮できない」こうした病理、病巣を正すための政治をやらなければと改めて感じている。

毎年2月10日の沼澤さんの命日。県内水面漁業の最大の貢献者である沼澤勝善さんが守り続けた清流、最上小国川にちなみ、又、その本来の豊かさを失うことがないように、「清流の日」と定めたい。

そして、沼澤さんのような方の側に立ち、矢面に立って権力に物申す姿勢を貫き続ける事。自治体政府の病理、病巣に切り込み、真に持続可能といえる社会を目指し、それを判断基準とする政治を貫き通す事など。決意を語りかけ、その場を後にした。

どうか沼澤さん、天国から僕らの行動を見守っていてください。

力の限り前進します。

合掌。

2017.02.01(水)更新

2013.4.19米ワシントンDCにある超党派シンクタンクCSIS(米戦略国際問題研究所)での講演で、麻生副総理は「例えばいま、世界中ほとんどの国ではプライベートの会社が水道を運営しているが、日本では自治省以外ではこの水道を扱うことはできません。しかし水道の料金を回収する99.99%というようなシステムを持っている国は日本の水道会社以外にありませんけれども、この水道は全て国営もしくは市営・町営でできていて、こういったものをすべて、民営化します」

CSISとは、まさに日本の政策をあやつるジャパンハンドラーという評価がある研究所。ここで発言されたことはいつの間にか日本の政策になっている事がこれまでも数多くあった。

以前、山形ビッグウイングでのTPP反対の集会で、登壇したパブリックシチズン、ローリー・ワラックさんに公共投資などへの懸念について質問したことがあった。その際、ワラックさんが真っ先にとりあげたのが水道事業だった。水道事業が民営化され外資、米国企業に参入されるという概要だった。

又、昨年の日経で、以下のような記事があった。

水道への企業参入促す 災害時復旧の負担軽く

17年にも法改正 料金改定も柔軟に

2016/10/23 1:31

政府は地方自治体が手掛ける水道事業への企業の参入を促すため、2017年にも水道法を改正する。災害時の復旧を自治体との共同責任にして企業の負担を軽減するほか、料金の改定も認可制から届け出制に改めて柔軟に変更しやすくする。政府は11年に民間への運営権売却を認めたが、災害発生時の膨大な費用負担のリスクを企業が懸念して実績はなかった。大幅に参入障壁を下げることで、国内外の企業が本格的に参入を検討する見通しだ。

水道事業は、人口減に伴う料金収入の減少や、老朽化した水道管の更新などで自治体の大きな負担だ。厚生労働省によると、水道局などの運営主体のうち、約半数は慢性的な赤字体質だ。

政府は11年、民間の経営手法を導入するため、PFI(民間資金を活用した社会資本整備)法を改正。自治体が土地や建物の所有権を持ち、企業に運営を任せる運営権売却(コンセッション)を認めた。だが浄水場など一部業務の受託は多いが、経営全体の参入はないままだ。

民間の本格参入を実現するため、政府は水処理大手などの要望を聴取し、法整備の準備を進めてきた。月内に概要をとりまとめ、来年の通常国会にも水道法改正案を提出する方針だ。

改正案は、非常時の企業の責任を軽減するのが柱。現行制度では、水道経営には厚労相か都道府県知事の認可が必要で、災害時の復旧などは認可対象の企業がすべて責任を負う可能性がある。自治体と共同責任にすると明示し、企業が安心して参入できるようにする。

料金の引き上げ時の手続きは簡素化する。いまは厚労相の認可が必要だが、自治体と事前に取り決めた範囲内なら、届け出で済むように改める。水道経営のリスクや、自治体との責任分担の例を改正案と共に示し、企業がすぐに具体的な検討をできるようにする。

自治体には企業との詳細な契約、企業には保険加入などのリスク対策を指針などで求める。政府は法改正に伴い、老朽化した水道の更新需要の公表を努力義務として課すことも検討する。

海外では民間企業が水道経営を手掛ける事例は多い。政府部門ではIT(情報技術)による業務効率化やコスト削減が遅れているため、民間の経営手法を導入すれば採算がとれるケースが多いためだ。

民間参入は、内閣府によると特に欧州で多く、フランスでは約7割が民間委託だ。経営ノウハウを蓄積した仏ヴェオリアや仏スエズは「水メジャー」と呼ばれ、水道経営の受託で世界市場を開拓している。ヴェオリアはすでに日本法人を設立しており、参入機会をうかがう。国内の水処理各社も関心を寄せている。

以上引用

この記事で行くと民営化を後押しする法案が今年にも国会提出されるのかもしれない。

鶴岡の水道も今年4月1日から料金徴収などが民間委託される。

広域水道事業、独自水源の維持、地下水水源の有効活用、管路の老朽化、いろんな問題を抱えている。月山を頂点とする赤川扇状地の地下水源は、月山ジオパークを語るときに欠かせない要素であり、食文化創造都市、鶴岡の食文化を支え続けてきた重要な資源だ。

グローバル化や日米協定などで民営化、自治権外しなどに対してこの鶴岡の水道を社会的共通資本として守り活かすこと。

改めて私の使命とし、しっかりと取り組んでいきます。

2017.01.28(土)更新

今週国会ニュースの一番がこの質問でしょう。「庶民を犠牲にして大企業をもうけさせる総理大臣としては歴代ナンバーワン」との褒め殺しをしつつ、言っていることは実に真っ当だと思いました。子どもの貧困率の指標のごまかし、先進国ワースト2位の教育予算、サラ金地獄のような奨学金問題、オリンピックを理由に強行しようとする共謀罪ー治安立法、憲法を守らない総理姿勢。科学をねじ曲げ、地震大国で進む原発再稼働。今のアベ政治の暴走実態をわかりやすく、見事にダイジェストした国会質問だったと思います。政府与党には議事録の修正の動き!? 訂正とか削除される前に拡散します。山本太郎事務所編集。

IWJで全文書き起こしがありました。丁寧な解説リンク付き。

「庶民を犠牲にして大企業をもうけさせる総理大臣としては歴代ナンバーワン」

山本太郎議員「先日、安倍総理が施政方針演説で、『ただ批判に明け暮れても何も生まれない』とおっしゃいましたので、今日は批判ではなく、政権の今までのお仕事を肯定的に振り返り、褒め殺しぎみに、希望の会(自由・社民)を代表し、総理に質問いたします。よろしくお願いします。

政治の使命はこの国に生きる人々の生命、財産を守ること、そう考えます。安倍総理は誰のための政治を行っていらっしゃいますか。

安倍総理はきっちりとお仕事をされております。『庶民を犠牲にして大企業をもうけさせる』、そのご活躍ぶり、歴代の総理大臣を見てもナンバーワンです。庶民から搾り取った税金で、庶民への再分配は最低限におさえ、真っ先に手当をするのは選挙や権力基盤づくりにお世話になった経団連など大企業や、資本家、高額納税者へのご恩返し。とことん美味しい減税、補助金メニューを提供。

一方で派遣法を改悪し、働く人々をコストとして切り捨てやすくするルール改正などを取りそろえる。おかげで、上場企業はあのバブルの時よりももうかり、過去最高益。一方で、中小零細企業の解散、休業は過去最高。見ているのは大口の支持者のみ。まさに『大企業ファースト』。これぞ、額に汗を流す政治家のかがみではないでしょうか。

子どもの貧困率は16.3%「子どもの貧困改善の数値目標は?なぜ、若い人々を苦しめるのか」

山本太郎共同代表「子どもの貧困問題を人々の善意、基金で解決しようというウルトラCは、安倍総理が薄情で指導者の器ではないのではなく、総理はただ興味がないだけなんです。

今まで国会やメディアで取り上げられてきた厚労省の国民生活基礎調査ではなく、違うデータを持ち出して、総理は、子どもの貧困率が低下したと演説されました。持ち出したのは総務省の全国消費実態調査。この調査は非常に面倒な作業を対象者に求めるもので、お金と時間に余裕がある人しか、なかなか対応する事ができず、低所得者層の実態をしっかり反映しづらいという傾向があると言われます。

厚労省の国民生活基礎調査では、子どもの貧困率は16.3%。今年、最新のものが発表される予定ですが、この調査でアベノミクス効果により、子どもの貧困率がどれ位下がるのか、総理の予想値を聞かせていただくとともに、今年、子どもの貧困改善の数値目標をお答え下さい (※1)。

ここ数年、奨学金問題、非常に大きくなってきております。OECDなどの先進国グループの中で、教育に最も金を出さないドケチ国家の第二位が日本なんです(※2)。

個人消費を引き上げる意味でも、少子化問題を改善する意味でも、奨学金という名のサラ金地獄から対象者を救い出す必要があるのは言うまでもありません。新たな奨学金国債を発行して借り換える、マイナス金利に合わせて過去の有利子奨学金を全て無利子に転換するなどはもちろんやりません。なぜ、国がサラ金のようなシステムで若い人々を苦しめるのか。

奨学金の利息収入は年間390億円ほど。奨学金の延滞金収入は年間40億円ほど。これらで金融機関を潤わし、取り立てを行う債権回収会社に対しても、手堅い仕事を提供する。若い者たちの未来には投資をしない。企業のためだ。若い内の苦労は買ってでもしろ、安倍総理の親心ではありませんか」

(※1)若者と高齢者の貧困問題に関して、岩上安身は1月26日、『下流老人』『貧困世代』などの著書があるNPO法人「ほっとプラス」代表理事で社会福祉士の藤田孝典氏に単独インタビューを行った。

(※2)「学生ローン」とも言うべき奨学金の問題についても、IWJは大学生デモなどを中心に、数多くの取材を行っている。

共謀罪の新設を狙う安倍総理「オリンピックに向けて火事場泥棒的に治安立法を成立させるな」

山本太郎共同代表「安倍政権になってからは、正規の雇用は36万人減って、非正規は167万人も増えています。ですが、安倍総理は以前、正規の雇用が増えたとおっしゃいました。以前ですね。

確かに、2015年労働力調査を見てみると、正規では前年比で26万人増えています。まさに、これこそがアベノミクス効果ではないですか。この正社員26万人のうち、25万人は介護福祉職。介護福祉職のうち、福祉施設介護員は全産業平均より月々11万円給料が安いんです。もちろん、安倍総理はここにも改革を進めます。月額たった1万円ほど上げるそうです。

現在、労災認定で一番多いのが心の病。その中で、労災申請、過労自殺のトップが介護福祉職。現場の悲鳴は聞こえないふり、細かい中身は見ないでいただきたい。表側の数字だけで評価するんです。これこそがアベノミクスの真髄ではありませんか。

安倍晋三閣下は、行政府の長であるばかりか、立法府の長でもあるとご本人がご宣言されました(※3)。司法の長になられるのも時間の問題ではないでしょうか。そのためにも、現行憲法など守っていられませんし、守りもしません。当然です。不都合な真実、事実を声高に叫ぶ人間は邪魔です。オリンピックに向けて火事場泥棒的に治安立法を成立させます。

安倍総理、オリンピックを成功させる為には共謀罪が必要との趣旨の発言がありました。共謀罪をテロ等準備罪と名前を変えるようですが、テロ等準備罪の『等』とはどういう意味ですか。テロ以外にも適用される余地を残す理由を教えて下さい(※4)。

世界一安全な東京とアピールをしておきながら、たった数週間の体育祭を開催するのに、国民を監視し、密告制度で相互監視までさせ、相談しただけでアウトという権力が思想、信条の領域にまで足を踏み入れるとんでもない法律が必要な理由は何なんでしょうか」

(※3)安倍総理は2016年5月16日の衆議院予算委員会で、「私は『立法府の長』。立法府と行政府は別の権威。(国会での)議論の順番について私がどうこう言うことはない」などと述べた。

(※4)政府が今国会での成立を目指す共謀罪の危険性については、岩上安身が1月24日に落合洋司弁護士に単独インタビューを行った。

火山・地震大国の日本で大企業のために原発再稼働「次の停車駅は地獄の一丁目一番地」

山本太郎共同代表「東電原発事故による放射能汚染水問題について総理にお聞きします。

ブエノスアイレスでのご発言、『汚染水は0.3平方kmの港湾内でブロックされている』。これにお間違いはないでしょうか。海では、潮の満ち引き、潮の流れなどがあり、港湾内の水がブロックされる事自体があり得ません。8日間で99%、港湾内と港湾外の水が入れ替わります。大量の海水でゆっくりと希釈された結果、港湾外に出た汚染水の数値は低く見えるものの、垂れ流される汚染の総量に変わりはありません。

去年始め、静岡県沼津市の漁港で水揚げされた青鮫から基準値の7倍ものセシウムが検出されました。汚染水の影響は明らかに海洋生物にも見られますが、皆さん、細かことは気にしないでいただきたい。総理がブロックされているとおっしゃっているんですから、それを信じようじゃありませんか。

お聞きします。

最終的に東電原発事故の収束費用はトータルで幾らかかるとお考えになりますか。将来、もう一カ所で原発過酷事故が起きた場合、国の経済破綻は免れないと考えますが、いかがでしょうか。日本は火山国であり地震大国です。それでも原発再稼働を進めて大丈夫だと言い切れますか。お答えください。

福島東電原発の収束は、その方法もなく、現在ではほぼ不可能。費用も今後桁違いの額になるのは容易に想像できます。事故原発の原因も究明しない、安全基準デタラメ、避難基準適当、原発がなくても電力は余っていますが、原発は再稼働します。海外に売り付けるために再稼働します。プルトニウムを持ち続けるために再稼働します。

三菱、東芝、日立、鹿島建設、大林、大成、竹中、清水、IHI、富士電機、三井住友銀行、UFJなどなど、原発に関係する企業の皆さん、安心してください。安倍政権は脱原発など絶対にやりません。安倍政権は税金と電気料金を湯水のように使える発電方法は諦めません。

首都圏直下型地震、30年以内にマグニチュード7で発生する確率約70%。東南海地震・南海地震、30年以内マグニチュード8〜9で発生する確率約60~70%。日本列島、北から南まで50の活火山が24時間態勢で監視されていますが、火山噴火予知連絡会、こうおっしゃっている。『全ての噴火が前もって分かるわけではない、我々の予知レベルはそんなものだ』とコメント。火山予測のプロでもほぼ予測不可能だそうです。

自動車事故、医療事故、過失であれば当然処罰されます。しかし、原発事故ではいまだ過失で処罰された者は一人もいません。全ては想定外という魔法の言葉で逃げるおつもりでしょう。次の事故が起きたとしても、総理ならもっと上手にごまかせます。

皆さん、安倍総理を信じてこのバスに乗り込みましょう。次の停車駅は地獄の一丁目一番地です。今回無理をして批判は避けようと思いましたがどう考えても無理です。総理、あなたがこの国の総理でいる限り、この国の未来は持ちません。最後におうかがいします、総理。いつ、総理の座から降りていただけるのでしょうか。教えて下さい。

以上を持ちまして、私の代表質問を終わります」

実に解りやすくアベ政権に、不都合な真実を真正面からぶつけた、いい質問だったと思います。訂正削除は言語道断です。

2017.01.17(火)更新

2017年1月17日。

阪神淡路大震災から22年。

テレビに映し出される竹灯籠を見つつ、5時46分 黙祷。

御影公会堂、石屋川公園、長田、、、当時が思い出されます。

あの時、朝日の外岡秀俊さんが名付けてくださった「ボランティア元年」から22年。

現場で3年間、動いた 行動から、僕の今の全てがはじまりました。

神戸元気村。やはり代表のバウさんとの出会いは、大きかった。僕は自信と前を向いて力強く歩む力、0から1を創造していく力をいただきました。

神戸をなんとかしたい。と、集まってきたみんなと、瓦礫の神戸で笑顔を作り出すひとつひとつをつくりあげることができました。

その時の私には過去も未来もない、今しかない。その太い今という瞬間が連続していました。

その2年後に起きた日本海重油災害では神戸での被災地の中と外との情報の乖離の問題をなんとかしようと現場とPC画面とに向き合いました。

それから中越地震、東日本大震災、熊本地震とこれまでの経験と教訓を活かすべく、志を共にする仲間と行動してきました。

今、福祉現場での修行を課し鶴岡市内の福祉施設勤務の為、週末のみではありましたが、熊本地震での車中泊対策などでのテントプロジェクト、岩手県岩泉水害の初動で活動することができました。岩泉ではグループホームの現場や福祉避難所にも参りましたが、今の職場での経験も含め災害時要援護者の課題について改めて再考させられました。

又、熊本地震でのテントプロジェクトのご縁で「避難所・避難生活学会」を通じて、避難できたけれども亡くなってしまう避難所の改善の問題にずっと向き合っておられる榛澤先生らにお会いし、意見交換することができました。これも実はバウさんの発案でしたが、中越地震で700張りのテントを提供する活動をしていた私たちとして、「体育館に地べたに雑魚寝」という避難所の風景を変えることは今後も大きな課題ととらえています。

また昨年は酒田大火から40年で酒田を訪れていた復興学会の室崎先生とお会いし、本来の復興の軸、避難所の問題など、率直な意見交換ができました。昨日の朝日新聞には住宅等の耐震化が進まない現状が指摘され、室崎先生が公序の必要性を説いておられました。

今日も大勢の方々が集まっている神戸市東遊園地に設置された 希望の灯りという灯火のモニュメントには

震災が奪ったもの

命 仕事 団欒 町並み

たった一秒先が予知できない人間の限界

震災が残してくれたもの

やさしさ 思いやり 絆 仲間

この灯りは

奪われた

すべてのいのちと

生き残った

わたしたちの思いを

むすびつなぐ

とあります。

阪神淡路大震災から22年。改めて、6,434名の犠牲を今、いかせているのか。

改めて問われます。

阪神淡路からの災害支援を重ねた経験を活かし、一昨年 研修を受け登録した防災士として、(社)OPENJAPANの一員として、鶴岡の地域防災をはじめ、今、これからに活かすことに努めて参ります。

2017.01.04(水)更新

昨年も大変お世話になりました。ありがとうございます。�

県議落選後に選んだ福祉の現場。現在定員15名のデイサービス「ハビビ伊勢原」の管理者・生活相談員として修行1年半になりました。高齢者と障がい者が同居する共生デイの現場を通じ、鶴岡の福祉の実態、課題を学ぶ日々です。

昨年の熊本地震では防災士・(社)オープンジャパンの一員として益城町被災者へテント100張りを提供する活動、又岩手県岩泉町水害の初動で活動しました。

一昨年の「戦争法」に引き続き昨年はTPP、年金カット法、カジノ法案の強行採決。原発再稼働。軍事研究費18倍。更に憲法破壊の安倍政治の暴挙が続いています。 暴走する安倍政治や操作される「空気」に対し、改めて、真実を訴え抗う「水」の如くありたいと思います。

2017年。自然と共生、いのち優先の持続可能な鶴岡へ、しっかりと一歩前進の一年にしたいと存じます。

今年もどうぞよろしくお願い申しあげます。

2017年1月1日 草島進一