クロマツシンポジウムー酒田の風車開発への提言

クロマツシンポジウム。ISEP飯田哲也さんの他、森林生態学、鳥類、低周波問題などの専門の先生方のパネルディスカッション。飯田さんは世界の再生可能エネルギーのトレンドを紹介。脱原発、脱化石で自然エネルギー100%にどんどん向かう世界。大規模集中型から小規模分散型へ、日本国内で進む「ご当地エネルギー」まで。そして、注目は海岸線の内外300mのゾーンは風力発電をはじめコンクリート構造物など一切を認めないデンマークの実例。ゾーニング(土地利用規制)が明確化され、もちろん環境アセスもしっかりとおこなわれ、さらに地域の方々が15%以上の出資をしないと建てる事ができないなど、再生可能エネルギー開発の際の地域の自立、自治が配慮されていること等を含め、持続可能な開発の先進例を示した。

鳥類の研究者高橋さんは、風車開発計画予定地周辺は250種類の鳥類が居る国指定の鳥獣保護区でありオオタカの営巣地、コアジサシ 集団コロニー 国内の北限エリアが計画地にあり開発の影響が大きいことを示した。

森林生態学が専門の山大の菊池先生は砂草地の丘陵の重要性を指摘。汀線近くの地表攪乱は海風環境を変化させ、海岸林帯を分断する恐れがあると指摘した。ただでさえ、クロマツ林は今、松枯れ病による衰退がみられる中で開発によるダメージは避けるべきとの見解。

フロアから民俗学の森繁哉先生は、出羽三山の参道に風車を建てる姿を想像してみてください。海岸線こそ 海と里の文化の見えない境界。これを守っていくことがいかに重要な事なのか。と問いかけ又、ガタリの生態 精神、社会の3つのエコロジーを紹介しながら、庄内地域の人々の生活に根付いたエネルギーのあり方として地域をデザインしてほしいと計画の再考を促した。

会にはこの地域への風車建設の環境アセスをおこなっている県企業局と酒田市が参加していた。全体で100人近い参加者。再生可能エネルギーの世界の最新トレンドとともに、今風力発電の開発で失われかねない貴重なクロマツ林や砂草地など自然資本の課題。更に持続可能な開発のために必要な議論のプロセス、民主主義を学んだ一日。最後のクロマツの歌も良かった。「庄内の誇り 大地の宝物 大いなる遺産を 語り継ごう」

県議会在籍中、ほぼ同一ゾーンに計六基の風車建設で国が定める環境アセス(法アセス)が必要な開発のところに、県3本、市3本と事業者が違うから簡易アセスで良しとしていた事に、当時の環境省の自然保護担当者が問題視していた事を踏まえ「行政が変な悪先例をつくったといわれないように」と討論したこの開発。小国川ダム問題と同様、人口減少するこの時代により大切にしなければならない地域ならではの価値としての自然資本を失うことのないようにしなければならないと考える。再考し「持続可能な開発」のモデルとしての庄内地域のエネルギー開発をデザインすることが求められていると思う。

TPPの強行採決を絶対忘れない。強行採決3連発のその1

TPPの強行採決。

アベ政治の暴走は止まらない。

先ずはTPP。米国次期大統領がトランプ氏と選挙で決まり、トランプ氏は就任当日にTPP離脱を表明するとYOUTUBE発表。しかしながら日本の国会は、「ウソつかない。TPP断固反対。ブレない。」と前々回の衆議院選で主張していた自民党を中心に、TPPを推進。安倍総理は「結党以来、強行採決など考えたことがない」と大見得を切っていましたが、結局は、絵にかいたような強行採決。衆議院TPP特別委員会で11月4日。衆議院本会議で11月10日強行採決。その後、参議院TPP特別委員会、参議院本会議で12月9日可決。TPPは結局国会で批准され、そしてTPP関連法が成立した。

7月の参議院選挙山形選挙区で当選した舟山議員は、参議院TPP特別委員会で徹底的に追求した。先ず、TPP関連対策予算が1兆1906億円が見積もられていることを明らかにし、TPP 批准が絶望的な今、この関連予算の撤回、TPP関連法案の撤廃を訴えた。安部総理は、全く動じなかった。また農業への影響について、財源は担保できるのか。関税収入が減ることを指摘し、麻生財務大臣は20年後、2070億円と答弁。 関税撤廃されることで関税収入減、2500億円。その影響は必須であることを政府は認めた。また7年後の再交渉の義務付けは日本のみが課せられているということを明らかにした。再交渉を含めれば全く聖域など担保されず関税撤廃になることであり、国会決議違反であることを明らかにした。また食の安全についても遺伝子組み換え作物の国内の予防原則などが変更されることがないかを確認した上で、日本の遺伝子組み換え食品のトレーサビリティと知る権利の担保をEU並みにする表示の強化などについて提案をした。最後にTPP離脱は保護主義ということにはならないということを指摘をした。

TPPについて、注目すべきは参議院TPP特別委員会公聴会で意見陳述した北海道がんセンター名誉院長 西尾正道氏の見解だ。

書き起こしがネット上にあったので以下、とりあげておきます

書き起こし始め

———————

かつて自民党は、「ウソはつかない!TPP断固反対!」って言ってました。稲田防衛大臣はかつて、「TPPのバスの終着駅は日本文明の墓場だ」という発言をしてるんですけれども、コロッと個人がウソをつくとかいうレベルではなくて、党としてウソをついてる、180度態度を変えちゃう。国民は一体誰に投票したらいいんですか?党の公約も破棄しちゃう。修正どころか180度変えちゃう。これはウソとしか言い様が無い。倫理的・道義的な問題はどうなっているんでしょう。恥ずかしくないんですかね!TPP断固反対と何年か前に言っていたのに。この様に息を吐くようにウソをつかれたら、やってられません!国民は。

そもそも6000ページにも及ぶ内容を本当に皆さん読んでるんですか?情報出して下さいといっても海苔弁当の段階です。知らないで、赤信号みんなで渡れば怖くないって言って、皆さん賛成しようとしている訳です。冗談ではない。条文をまともにチェックもしてない訳ですから、実際には赤信号も見ないで渡ろうとしている訳です。これが今の現実です。TPPってのは基本的には、昔戦争、今TPPです。昔は戦争を仕掛けて国益を取りました。ところが公然と核兵器を持つ時代になったら、お互い面と向かって戦争は出来ない。地域紛争は勿論起こりますけども、国家として国同士がぶつかり合えないですから、国益を取る。むしろグローバル企業ですけれども、国を動かしているグローバル企業の利益を取る為に、貿易上の仕組みを変えて利益を取ろうってのが正にTPPでございます。これがTPPの本質でございます。

米国の医療はとんでもなく高い。日本のGDPの20%以上を占めてますし、日本の7倍の医療費が使われてる。TPPになるって事は、結局アメリカナイズされた医療になるという事でございます。もうお互いに助け合うとかですね、共に生きるなんていう発想は無いんです。とにかく、医療も完全に金儲けの道具になるというふうに考えて下さい。米国のロビー活動費見たら、何がターゲットですか?農業とかそういうものじゃないです。最大のターゲットは保険も含めた医療業界の仕掛けなんです。2013年の3月4日付けのタイムスに28ページに渡る、米国医療の驚愕・医療ビジネスという特集号が出てました。正にこの中から取った記事であります。こういう事によって日本の医療は多分、かなり大幅に変わると思います。ちなみに米韓FTAが2012年に締結されましたけど、韓国の医療費は2年間で2倍になりました。日本は韓国の医療規模の4倍位ありますから、恐らく、あっという間に膨大にお金が飛び上がる。今オプシーボ(新型がん治療薬)で、半額にしようなんて議論やってますが、そんな話じゃ全然なくなります。本当に深刻です。

1985年以来、とにかく日本の医療市場を解放する様に、アメリカはずっと働きかけて参りました。最近では新薬創出加算の様なものを作ったりして、一様に製薬会社が有利な形で日本市場に参入して参りました。しかしTPPが正にこういったですね、米国が日本の医療産業の解放を行う最後の仕上げがTPPだと僕は考えております。ちなみに米国業界と保険業界の標的は日本市場であるという事は、全国保険団体連合会の寺尾さんの論文からサマリー(要約)を取ったものです。

私が医者になった頃は、1ヶ月の抗がん剤は数千円でした。90年代になって数万円になりました。21世紀になって数十万円になりました。そして3年前の免疫チェックポイント阻害剤が出たら数百万円になりました。桁3つ違ってますけども、TPPが締結されればどうなるか?要するに、アメリカの製薬会社の殆ど言いなりの値段になりかねない。中医協(厚生労働大臣の諮問機関)ではチェック出来ません。中医協のやってる事が透明性とか公平性を欠くとISD条項で訴えられたら出来ませんので、かなり製薬会社の意向を汲んだ価格になる。ダントツで日本の医療費は飛び抜けます。最終的にはですね、皆保険も実質的に崩壊するというふうに考えております。

患者負担が増大し、混合医療が解禁されます。民間医療保険が拡大します。営利産業が医療に入ってきます。このままでは日本の医療は崩壊し、日本人の健康は守られません。新技術が保険診療に出来ない事態が考えられますし、実際の術式(外科手術の方式)までですね、特許料を取るというような事態になります。医療費も高くなりますので、国民はみんな医療保険に入らざるを得ない社会にもなりかねない。

TPPの本質は、グローバル企業が一般国民を犠牲にした金儲けでございまして、自由貿易は善であるという前提なんですけど、国の状況とかですね、経済格差を考えてやるべきであって、これ自体が本当に良いかどうかは話が別ですね。産業革命以来、富の源泉ってのは労働力でした。今はロボットも使える、AI(人工知能)も使える。そしたら何が富の源泉かっていうと、科学技術を持つか持たないかです。そうすると、科学技術の負の側面は隠蔽するという事になりますし、そういう事が金儲けになっちゃうと、とんでもない格差が出来ます。それをどういうふうに公平性を保って再配分するかっていうのが本当の意味での政治家の仕事だと思います。こういった本質的にやるべきことをきちっとやらないで、どんどん企業が儲けるようなところに世界を誘導していくってのは、とんでもない事だと思います。

一人の人間として、共に生きる社会をどう作るかっていう事を本当に真剣に考えて頂きたい。最後になりますが生命を脅かすTPPの2つの大きな問題がございます。医療問題を言いました。もう一つは健康問題です。例えばこの40年間、ホルモン依存性のガン、女性は、僕医者になった頃、乳ガン15000人でした。今90000人です。前立腺ガンも殆どいなかったけど、今90000人で、男性の罹患者数のトップになりました。卵巣ガンもどんどん増えてる。子宮体ガンも増えてる。ホルモン依存性のガンが5倍になってるんですよ。この40年間でアメリカの牛肉消費量は5倍になりました。正にエストロゼン(女性ホルモン)入のエサを与えて1割生産性を高めて、そういう肉を食べている日本人もアメリカ人も5倍になってるんです。ホルモン依存性のガンが。それから耐性菌もそうですね。豚や鶏には抗生物質入りのエサを与えて生産を高めてる。そのため、人間が肺炎になっても薬がなかなか効かないという問題もございます。それから残留農薬が世界一緩和されてる。とんでもない話だ。今一番使われてるネオニコチノイド系の農薬が自閉症の原因であることが突止められてます。WHOでは発ガンにも関係しているとBランクにランキングされました。それから認知症にも関係している。鬱病にも関係しているという報告がどんどん出てきている。このままいけばアメリカの子ども達が、二人に一人が自閉症になるよという論文が、ハーバード大学から去年出ました。本当に、こういう事が深刻なんですね。

遺伝子組換えを日本人が一番食べてる。アメリカにとって、大豆やトウモロコシは家畜のエサです。ところが日本人は納豆で大豆食べます。味噌や醤油の原材料です。一番食生活で、遺伝子組み換えの影響を受けるのは日本人の食生活なんです。こういう事が全くチェックされないで、世界一、遺伝子組み換え食品が普及してる。日本人の健康そのものが保てません。ガンの患者さんが増えてるのは高齢者だけじゃないです。食生活を含めて増えてるし、更にもっと深刻なのは、昔60以上になってガンになってたのが、今は40代はザラです。約20年、若年化してガンになってます。これが現実です、僕の実感として。自分達の国で農薬を規制したり、遺伝子組み換えを表示したりする事が、TPPに入った場合に出来なくなっちゃうんです。日本の国の決まりよりもTPPの方が上位にある訳です。こういう現実を冷静に考えて頂きたい。

最近では遺伝子組み換えで、鮭も5倍位大きいものが作られてますよね。これも規制しなくていいの?ってことですよね。本当に何があるか分かりませんよ。子宮頸がんワクチンだって、今まで不活化ワクチンか弱毒化ワクチンで作ってたんです。だから大きな問題は起きなかった。子宮頸がんワクチンは遺伝子組み換え技術で作ってるんです。更に効果を高める為に、アルミニウムの様なアジュバント(補助剤)を加えて作ってるから、ああいう予期しない問題が起こっちゃう訳です。もう少し冷静に、命を重視する、お金よりも命を大事にするっていう発想に切り替えるべきだと思います。

最後に、大変深刻なのは、今、福島から出ている放射性物質、これは微粒子として浮遊してます。残念ながら。そういうものと、農薬も含めた化学物質が人間の身体に入った場合、相乗的に発ガンするって事が動物実験で分かってます。こういう多重複合汚染の社会になって来て、恐らく2人に1人がガンになるっていわれてますけども、多分20〜30年経ったら3人のうち2人はガンになります。僕はとっくに死んでますから、若い議員さんは是非確かめてください。この場で西尾が嘘を言ったかどうか確かめて欲しい。本当にガンがどんどん増える社会になります。自分たちの国でキチッと法律で、ある程度規制出来る様な体制を作る為には、決してTPPに加入すべきではないと私は思っております。

——————————————

書き起こし終わり

「TPPの本質は、グローバル企業が一般国民を犠牲にした金儲け」これが本質論だと私も思う。TPPの文書は関連を含め8000ページを超える。それを読み解いて問題を指摘してくれているTPP分析チームのこの資料はとても解りやすいと思う。http://www.parc-jp.org/teigen/2016/tpp-q&a.pdf

また、12月9日まで国会を囲んで抗議集会がおこなわれていた。9日の強行採決に向けて声明が以下発表されている。私も賛同する。

TPP協定批准・関連法案強行に、 断固として抗議する

2016年12月9日

TPPを批准させない!全国共同行動

政府与党は、12月9日、圧倒的多数が今国会での批准に反対している世論を無視して、ルール破りの異常な国会運営を繰り返し、TPP(環太平洋連携協定)の批准と関連法案の成立を強行した。断固抗議するものである。

そもそもTPP協定の内容は、国会決議にも自民党の公約にも反するものであり、国会審議でも政府はまともな情報を開示しないまま、提起されたさまざまな疑問や参考人などの指摘に対しても、根拠も示さず「その懸念はあたらない」を繰り返すだけであった。私たち参加各国の人々の、いのちや暮らし、地域、人権や主権さえも脅かすという、TPPへの懸念は、払拭されるどころか、ますます強まった。

しかも、次期アメリカ大統領に決まったトランプ氏が、「TPPからの離脱」を宣言し、もはやTPPが発効する見通しが無い中での暴挙である。ニュージーランドを除く参加各国が、承認作業を止めているなかでの国会承認は、無駄だという以上に危険である。二国間協議を主張するトランプ氏に、TPP水準を最低ラインとした協議に応じることを、国会がお墨付きを与えたに等しい。

私たち「TPPを批准させない!全国共同行動」は、この臨時国会を前に、多様な国民階層を代表する20名のよびかけ人と、これに賛同する270団体及び多数の市民を結集して、「今国会でTPPを批准させない!」を合い言葉に、多様な行動を展開してきた。10月15日には、各地で取り組まれた集会、学習、宣伝行動を土台に、2010年にTPP反対運動が始まって以来最大規模で中央行動を成功させ、緊急に提起した請願署名も70万余に達している。この動きに励まされ、国会最終盤にも全国各地で行動が展開されている。臨時国会開会以来毎週水曜日に国会議員との情報交換を行い連携を強めるとともに、衆参審議最終盤には、連日座り込み行動も展開し、多くの市民も参加した。

私たちは、今回の暴挙に抗議し、ここまで育んできた共同の広がりを力に、今後始まるであろう日米二国間協議など、多国籍大企業の利益のためにいのちや暮らし、地域を差し出すあらゆる企てにストップをかけるため、奮闘するものである。

以上

TPP特別委員会では山本太郎氏 https://www.taro-yamamoto.jp/national-diet/6528

や川田龍平氏も優れた指摘をし、奮闘していた。https://www.youtube.com/watch?v=eoGZEy_V6l8

これから、改めて地方政治の場でこのTPPや関連の動きによる地域の不利益を生じさせないための活動をしていかなければならない。

強行採決3連発の先ず大きな一つ。「グローバル企業が一般国民を犠牲にした金儲け」であるTPP。そして私たちの暮らしの安全安心を根底から覆しかねないTPPが、アベ政治自公によって強行採決されたことを先ずは絶対に忘れてはならない。

鶴岡市上下水道部料金収納業務委託プロポーザル選定関連業者の不祥事についての回答

先般の「鶴岡市上下水道部料金収納業務委託プロポーザル選定関連業者の不祥事について」

に対する鶴岡市からの返答が12月7日付け文書で送付されました。

ウォーターワッチネットワークとしては、来年度から実施される民間委託事業がこれまで同様の信頼に足る業態で有り続けるように監視していきます。又、今後懸念される、自治体水道の民営化、合理化の中で放棄されかねない自己水源の問題、地下水取水などに関する装置などの処分の問題などに対して、また新たに国会議員らから伺い知る、国の水道事業の民営化を促すような法案の提出などを注視し、引き続き鶴岡水道事業、地下水取水施設、自己水源などについて監視し続けてまいります。どうぞよろしくお願い申しあげます。

https://drive.google.com/file/d/0B_8tGasNhVixUnBFNDFES3ZudDQ/view?ts=5850e8ec

鶴岡市上下水道部料金収納等業務委託 プロポーザル選定関連業者の不祥事への対応について 申しいれ

鶴岡市上下水道部料金収納等業務委託 プロポーザル選定関連業者の不祥事への対応について

本日午前8時。以下の申しいれを文書でおこないました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2016年11月29日

鶴岡市長様

鶴岡市上下水道部長様

鶴岡市上下水道部料金収納等業務委託

プロポーザル選定関連業者の不祥事への対応について

11月28日付け朝日新聞、NHK、他の新聞報道で、

「水道代を過徴収、無断放水で帳尻も 岡山の検針委託業者」

「水道メーターの検針ミス 発覚防ぐため無断で放水」

の報道がありました。問題をおこした業者は、今年鶴岡市がプロポーザルで選定した同業者「第一環境」(本社・東京)の岡山営業所であります。(7月27日発表)

報道にある「使用量を多く読み取り、料金を過徴収していた。うち2件では、社員が長期不在の契約者宅の敷地内に入り、前回検針で誤った値まで使用量を増やすため、庭の散水栓から水を流していた。前回検針で誤った値に使用量が増えるまで待ったケースも2件あった。」とは、ライフラインとして命を預かる最も重要な公共サービスとしての水道行政に対する国民の信頼を完全に失墜させる極めて悪質なケースであると考えます。それとともに公共サービスとしての水道事業の業務を民間事業者に委託することのリスクを表面化させたケースであると考えます。

鶴岡市民のライフラインとして公的責任をもって運営されてきた鶴岡市水道の水量料金収納業務委託業者として、この社の東北支社の選定が適切なのか、またこうしたリスクが伴う民間委託そのものが適切なのか大いに疑問であります。

先ずは同業者からの市民への説明を求めるとともに鶴岡市上下水道部料金収納等包括的業務委託プロポーザル選定委員会、また鶴岡市行政としての再考を促すものであります。

以上

持続可能な社会へ。定義を踏まえて前進を。

パタゴニアツール会義に参加して、環境保護等の活動家の皆さんや講師の方々と一緒に議論しあい、自分達が抱える問題を深く掘り下げながら戦略を練りました。10年先のビジョンを掲げたとき、多くの団体が「持続可能な地域社会」を掲げていたように思います。私もダム問題を単なる反対運動に矮小化されたくなくて、模索し「持続可能な社会の定義」を産み出したスウェーデンのNGOナチュラルステップに出会いました。

以前、このブログに書いた論考ですが、改めてピックアップし、「持続可能性の定義」を踏まえておきたいと思います。よろしかったら参考にしてください。

ーーーーー

最近、僕はこうした、持続不能な経済に陥ってしまおうとする大きな流れをいかに、本来の流れに再生させていくかの糸口を探り続けてきた。それに、これは月山ダムの水道事業が直面している難問であるが、「人口減少」時代へ大きく舵をきった社会でどうするのか。ということも。

そんな暗中模索の中で、スウェーデンの環境保護団体、ナチュラルステップに出会った。「持続可能な社会」への判断規準を定義づけ羅針盤とするコンセプト。 そのコンセプトというのは、まずは、科学の原則のような話からはじまる。

1) 物質とエネルギーはなくなることはない。

2) 物質とエネルギーは拡散する傾向がある。

3)物質は物質の濃度と構成だといえる

昨年の3月に鶴岡で講演された、ナチュラルステップの理事で、特に、この20年間、スウェーデンのエコ自治体運動に取り組んできたリーダーである、グンナルブルンディーン氏は、

「ガソリンタンクが空になったとしても、それがなくなったわけではなく、大気上に拡散されたのだということ。湯船にいっぱいの水にインクをたらすと、ずっと拡散をしてインクとしては使えなくなる。

この法則は自然の法則なので、これを議会が変えようとしても無理なことなのだ。

でも世界を見ているとこれが変えられると勘違いしている政治家もみられるようだが、、、。 と解説してくれた。

それをふまえた上での以下の4つがナチュラルステップのフレームワークだ。

1)地殻から掘り起こした物質の量が増え続けない

2)人間がつくりだした物質の量が増え続けない

3)物質循環の基盤となる自然が物理的に劣化しない。

4)人々が満たそうとする基本的なニーズを妨げることをしてはいけない。

そして、その4の基本的なニーズ(human fundamental needs )というのを概念化したのが、

マンフレッドマックスニーフというチリの経済学者だ。

彼の論考は次のようなものだ。

開発の目的は基本的な人間のニーズの満足であるに違いありません。(人間のニーズは人類のニーズだけではなく、また、存在のニーズでもあります)。 私たちは、「生計維持」がすべてのための不自由しないほどの収入、栄養、住宅、および仕事で満たさなければならない基本的な人間の欲求であることを決して否定するつもりではありません。

しかし、また、私たちは、保護、愛情、理解、参加、レジャー、創造、アイデンティティ、および自由がまた、基本的な人間のニーズであると考えます。

私たちの窮迫している開発モデルは生計維持に主に関係がありました。 しかし、そのようなモデルが経済効率の宗教と市場の魔法により支配されて、彼らは人類の大部分の災いを犠牲にしていくつかの満足を飽和状態にし過ぎました。しかし、基本的な人間のニーズは満たせているでしょうか? 」

と説いている(オルタナティブ ノーベル賞授賞式での講演にて)

生命維持(食、住宅、仕事)、保護、愛情、理解、参加、レジャー、創造、アイデンティティ、自由 という9つの基本的なニーズを満たすことを人間のニーズとして示したマックスニーフ。

彼は、13年にわたり第三世界の貧困社会の場に身をおいて、「裸足の経済学」としてリアルエコノミーを提唱した経済学者としてスウェーデンなどではよく知られる経済学者なのだと聴いた。

彼の説には、こうした説がある。

「GDPの成長は、経済発展の初期の段階では生活の質の向上をもたらすが、“しかし、ある一定の点(閾値)まで であり、それを越えると経済は成長しても生活の質は低下していく”(Manfred Max-Neef, 1995 Manfred Max-Neef(1995)“Economic Growth and Quality of Life : A Threshold Hypothetis”Ecological Economics 15 pp.115-118 )との「閾値 仮説」である。

日本のような成熟消費社会では、GDPが大きいといえども、自殺率が高かったり、1000兆円もの借金を抱えていたりする。「トリクルダウン」効果を助長するように規制緩和をおこなって、格差社会が広がった今、実際は、人々の幸福や満足との乖離は著しいのではないか。と問う声もある。これを言い当ててるのかもしれない。

今、まず、 僕らは、行政サービスのあり方、つまり公として何をすべきか。といった時の「地域経済」の考え方のひとつにこのマックスニーフの9つの基本的なニーズをきちんととらえ直してみたいと思うのだ

実際、今、欠けている事はなんだろう。そしてマックスニーフは、人間のニーズというのは原則的にこの9つで、これは文明や文化の違いがあっても変わらないのだという。サティスファイアーというそのニーズを満たすことができる手段はそれぞれだが、基本的にはこの9つが満たされるように、妨げる事のないようにすることが肝要と説く。

これは社会的なセーフティネットを張っていこうとするときの指針にも役に立つかもしれない。ベースとしては生活保障をすべきその暮らしにこの9つが成立しているようにしたいということか。

実は、昨年5月の持続可能なスウェーデンエコ自治体会議ではこのマックスニーフの講演を聴く事ができた。改めてサスティナブルな社会変革の先進国であるスウェーデンで重要視され、ナチュラルステップとしてもフレームワークの柱の一つとして定めている彼の「リアルエコノミー」論に注目していきたいと思うし、関心のある方々と情報交換や講演録の整理をしていきたいと考えている。

2009年

ーーーーー

要は、持続可能な社会には定義がある。この4つ。

これを満たす未来を目指して

1)地殻から掘り起こした物質の量が増え続けない

2)人間がつくりだした物質の量が増え続けない

3)物質循環の基盤となる自然が物理的に劣化しない。(生物多様性を守る)

4)人々が満たそうとする基本的なニーズ(生命維持(食、住宅、仕事)、保護、愛情、理解、参加、レジャー、創造、アイデンティティ、自由)を妨げることをしてはいけない。

パタゴニア・ツール会義2016。参加して得れた大きな力

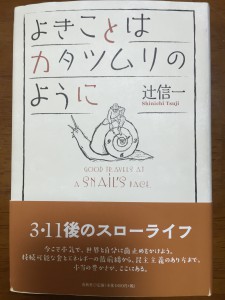

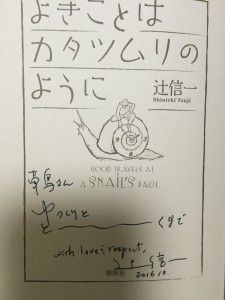

「よきことは カタツムリのように」 辻信一 著 お読み下さい。

一冊の本が届きました。付箋とメッセージ付きの謹呈本。明治学院大学教授 で著書「スローイズビューティフル」やキャンドルナイトなど、スロー文化を提唱する辻信一先生から。鶴岡の食文化や水への取り組みを究極のスローフード ムーブメントとしてご紹介いただきました。秋の峰入り体験談も。え、写真まで、、と、ちょっと恐縮ながらも、感謝感激です。

「よきことはカタツムリのように」はマハトマガンジーの言葉からとのこと。サティシュクマール、ヴァンダナシバ、ヘレナノバーグホッジら、国際的な幸せ経済の騎手らの現在。福祉の町オランダ、エルメローの町、そして、日本のローカルムーブメント。スモール、スロー、愛、民主主義、アウトドア、ローカル、の価値をテーマとし、世界中のスローの現在がちりばめられた実践哲学書といった書。是非ご一読を。

立ち止まる。そして、またゆっくりと動き出す。

TPP あまりにもヒドい強行採決!批准は絶対に認めない!

11月4日。4時30分前の国会。怒号が飛び交う中、TPPを自公が強行採決してしまった。全くひどいの一言。

TPPの問題は県議時代からずっと指摘し続け反対を訴え続けてきたが、今年4月に開催された6000ページ以上の文書を読み込んだTPPテキスト分析チームの分析結果発表会に参加し、その問題の大きさを実感していた。今に至っても、この問題についてどれだけ多くの国民が知っているのだろうか。聖域ゼロ、関税撤廃に向かう農業、医療、保険制度の崩壊、食の安全の問題、主権を米国や多国籍企業に奪われるTPP。自民党や公明党などの質疑ではメリットばかりをひろうのみで肝心の不安要素についてほとんど触れなかった。民進、共産の質疑の中で分析チームが明らかにした問題点がぶつけられたが、政府答弁は答えをはぐらかし、「影響ない」「問題ない」などの一点張り。でも実態はといえばTPP軽自動車税の引き上げや遺伝子組み換え食品の表示の緩和など、現段階でもその影響がじわじわと出ていることが明らかになっている。

いずれにしても、国民の暮らしがどのように変わっていく可能性があるのか。最悪のケースをはじめとしてしっかりと情報提供がおこなわれ、それを国民が掌握するための議論が先ずは必要だ。そしてその問題があまりにも大きく、国民が納得できないとすれば絶対に批准などしてはいけないということだ。今般の国会審議は、問題が指摘されても政府は「問題なし」などと答えて突き進もうとしている。少なからず、国民の生活が変えられてしまうことは確実だ。その時になってまた政府は「想定外」を連発して逃げようというのか。原発問題で学んだ我々は、もう二度とそんな無責任な事は繰り返してはならないと思う。

大きく国民の暮らしを変えかねないTPP。強行採決などとんでもない!先ずは委員会強行採決を取り消しをし、農水大臣を変えた後に徹底審議するべきだ。

11月3日。日本国憲法発布70年の日に。

「憲法が君たちを守る。君たちが憲法を守る」『復刻新装版 憲法と君たち』=佐藤功・著

報道ステーションでもとりあげられていた。読むべし。

今日は仕事の後、「高江ー森が泣いている」という映画を観た。ヤンバルクイナや貴重な野生動物が生息する楽園のような沖縄の自然や住民の暮らしを奪い、軍事演習場、オスプレイが飛来するヘリパッドの工事が強行されている。民意を無視し、住民の非暴力の抗議行動に対して、機動隊で制圧して米国のために工事を強行するその暴力に言葉を失った。

人権や自由を奪う憲法違反そのものではないか。国民を欺き、権力をふりかざし、堂々と憲法違反を犯し、その上で壊憲を成し遂げようとする。これぞアベ政治である。憲法制定70年。来週から憲法審査会が再びはじまるそうだ。

もはや「押しつけ憲法論」は論外。先の戦争の戦犯たちが創りだした虚構であり、全く事実に反している。

「憲法は国民の自由や人権を守るために、権力者達を縛る命令書」たる立憲主義を逸脱する改憲も論外。政府によって都合よく、国民に憲法尊重義務を課し、国民の義務を10項目も増やすような自民党の憲法草案はまさに「改憲ならず壊憲」であり、言語道断だ。

70年前に、二度と戦争を引き起こさないように、狂った社会を日本にもたらさないように、そして二度と個人の自由や人権を奪う事のないように、当時の日本人が情熱と希望とをもって憲法をつくった。そして70年前の今日、多くの日本国民が憲法制定を喜び祝福した。「これで、国民を欺き、多くの国民を徴兵し、そしてその兵士の多くを餓死させ、特攻させ、更に広島長崎への原爆や日本各地への空襲で310万人もの犠牲を強いた戦争の社会から完全に解放され、これからは監視や弾圧がなく、自由に書物を読み、個人の幸せの追求のために暮らし、発言や運動を行うことができる」と。

そうした先輩方を裏切らないようにしなければ。昨年強行採決された「戦争法」は無論、米軍の為に強行される高江ヘリパッドや辺野古の基地も、米国をはじめとする多国籍企業に国家や自治体の主権を奪われかねないTPPも、憲法違反そのものではないか。

憲法に反した、こうした間違った政治を正したい。「憲法が私たちを守る。私達が憲法を守る。」

社会的にも、環境的にも持続可能な社会にするために。

避難所の風景を変える。避難所、避難生活学会で発表して参りました。

9月9日(金)一日お休みをいただき、前日の深夜バスに乗り込み、お茶の水駅のsolaシティであった「避難所・避難生活学会」に参加し、阪神淡路大震災以降の被災者支援活動の中で、特に避難所の課題解決について。神戸を教訓に中越大震災「中越元気村」から熊本「OPENJAPAN」 まで実践してきたテントプロジェクトについて、プレゼンをして参りました。

避難所・避難生活学会は、この春、熊本支援を通じて知り合った榛澤 新潟大学 医師(学会長)から、ぜひにと誘われて行った学会です。この学会の趣旨は明確でありました。当日プレゼンされたのは、中越地震の時にエコノミークラス症候群の診療にあたりその問題に直面し、その防止策を呼びかけ続けてこられ、弾性ストッキングや段ボールベッドなどの普及に取り組まれてきた榛澤先生を中核として、石巻、熊本、盛岡等最前線の現場で診療、対策に取り組まれてこられた医師の先生方、看護士、避難所運営、都市計画の専門家、災害関連法の進化に取り組む弁護士、被災地支援策を検討する大学教授とNGOなど。各々がプレゼン10分〜15分で午前8時半から午後5時までびっちりほぼ休みなく続くものでした。その後の懇親の場は、スピーカーの先生方や、南海トラフ地震に備える県の防災課長さんなどの実践の詳細に触れることができる貴重な場でありました。

エコノミークラス症候群の原因となる血栓の調査を実際に避難所でおこなった石巻赤十字病院の医師は、段ボールベッド導入により確実に避難所での問題であった多くが解決したことを発表されておられました。イタリアの被災地では24時間以内にテントや簡易ベッドが並び、各家庭プライバシーが確保されて避難できるということが20回以上、海外の被災地に足を運ばれたとお話しされていた榛澤先生をはじめ多くの先生方が共有されていました。

ここで私が発表したサマリーは以下のものです。

2000張 約1億円分のテントが熊本の被災者2千家族を支援した

•熊本地震 被災地への主なメーカーからのテント支援(各社WEB、聞き取り)

スノーピーク社 789張(無償貸与・提供)

日本コールマン社 416張(無償提供・内150販売協力)

モンベル社 262張(無償貸与・提供)

合計 1467張

全国からの寄付テント 546張(SP社が窓口)

合計 2013張 約2000張。2000家族(6000名) が利用

×約5万円=約1億円分のテントが被災地へ提供

RQ、アウトドア義援隊、チーム藤沢 ODSS、キャンプ協会、ガイド、アウトドア事業者が協力

そもそもテントを被災地で提供しようという活動は中越地震の際、中越元気村として私たちが呼びかけ集めた700張りのテントを手渡した(中越元気村)のがはじめでした。その後、能登沖地震、中越沖地震などで150張りのテントを手渡す活動をおこなってきました。今般の熊本ではアルピニスト、野口健さんが益城町につくった160張りのテント村が注目を集めました。しかしながら、中越地震以降、経験を積んだアウトドアメーカーが提供し、メーカー自らを含め山岳ガイド、アウトドア事業者などが協力して熊本の被災者に提供したテントが2000張り、約1億円分を超える事を改めて発表しました。

それと同時に私どもが中越沖地震後に試してきたキャンプ用簡易ベッドを並べる取り組みについて、避難所のお年寄りなどに試用していただいたり自治体幹部に試用して頂いた際に大変好評だったことを紹介しました。

その上でテントやベッドをそろそろ政府調達品、自治体備蓄品にし、阪神淡路代震災以降21年立っても変わらない避難所の風景を変えていきたいと結びました。

発表の中ではこの学会の事務局をつとめるJ-packs(株)の水谷さんより東日本大震災以降の段ボールベッドの普及の実態のご報告があり、各自治体と協定を結びつつ普及を進めていらっしゃること。また、内閣府の避難所運営ガイドラインにも簡易ベッドが明記されこれまで5000台普及させた実績などについて報告がありました。

避難所には十分な広さがること、安全なこと。そしてベッドが必要。又迅速な対応(TIME)も必要。これはカナダ、エドモントンの危機管理監が避難所に必要な事として伝えた事とのこと。カナダのフォートマクマレーの山火事被災地では、11時間で3000台の簡易ベッドが準備されたそうです。

9月9日のこの学会からまたも深夜バスでもどった10日の夜、気になっていた岩泉の水害の被災現場に車を走らせました。被災から1週間経過した被災地、グループホームの利用者9名が犠牲になった楽ん楽ん周辺の状況を見てから、役場、避難所、安家地区。OPENJAPANの先遣隊のひーさー氏がコーディネートして11日初めてのボランティアがはいっていました。噴霧器を届け、泥だしの現場に合流。ユンボを動かす吉村氏の現場避難所もみてまわり、いくつかの段ボールベッドが並んでいることやホテルを避難所に転用しているケースや福祉避難所の状況を確認しました。

避難所・避難生活学会はこれまでの経験を昇華させる上でも大変貴重な機会でありました

今後、被災地の避難所の風景を変える。は私にとっても阪神淡路代震災以降抱え続けてきた課題でありました。被災者の命を守るために、雑魚寝状態から脱却してくべきなのです。

簡易ベッドがやテントが素早く並ぶしくみの構築に、連携して尽力していきたいと考えています。