憲法を考える。この動画は必見です。

憲法記念日。以下の動画はぜひ見ていただきたいです。

まずは安倍首相の現憲法についての考え方です。

https://www.youtube.com/watch?v=xQ266mp3yQo

憲法前文はみっともない? GHQ占領下の押しつけ論?

そこでご覧いただきたいのが以下 報道ステーションの特集です。

この特集では公職追放組の「押しつけ論」又、現安倍総理の「押しつけ憲法論」が完全に論破されています。

憲法第9条が誰の発案だったか。幣原総理 「私がマッカーサー元帥に申し上げ、、、」

ということでした。

そしてもう一つご覧いただきたいのがもう一つの報道ステーション映像

ヒトラーと安倍総理がダブって見えます。ワイマール憲法の民主主義国家ドイツがなぜヒトラー独裁を許したのか。当時の国家緊急権の悪用。そして全権委任法によって実現した合法的な独裁。

自民党会見草案の緊急事態条項「内閣は法律と同等の政令を規定することができる」についてワイマール憲法研究の権威 ドライヤー教授は、「ワイマール48条を思い起こさせる。内閣の一人の人間に利用される危険性があり

とても問題です。と述べている。民主主義の基本は「法の支配」で「人の支配」ではないということも明確にのべておられます。

この二つの映像は3月末で降版した古舘さんが残してくれた志の2本。

まとめとして、昨年、米沢で講演された伊藤真先生の講演の映像です。

とても解りやすく明快です。この講演の中でも安倍総理とヒトラーとが類似していると暗にほのめかされています。

安倍独裁による立憲主義破壊、民主主義破壊に歯止めを!

明日は憲法記念日。改めて憲法を考える。

明日は憲法記念日です。

1947年(昭和22年)5月3日、日本国憲法が施行され、皇居前広場では昭和天皇臨席の下、政府主催による「日本国憲法施行記念式典」が行われ、午後には帝国劇場で憲法普及会(芦田均会長)の主催による「新憲法施行記念祝賀会」が盛大に行われた。

そして1948年(昭和23年)に公布、施行された祝日法によって「憲法記念日」と制定された。と WIKIにあります。

憲法について、現在起きている事を踏まえつつ考えてみましょう。

安保法=戦争法施行。立憲主義とは

昨年の9月19日。安倍政権による安保法案が可決。

憲法違反(違憲)!と憲法学者のほとんどが指摘した安保法制=戦争法が強行採決されるという暴挙が国会で行われました。

そして、今年3月29日、安保法が施行されました。「戦争できない国が戦争できる国になった」ともいわれます。安倍総理は、更に総理在任中の憲法改正を検討していることを明らかにしています。

ここで「憲法」と立憲主義について、改めて考えてみましょう。

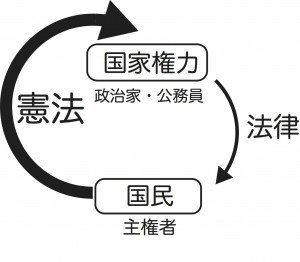

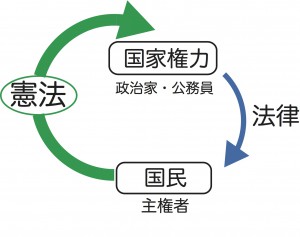

憲法は法ではありますが、法律ではありません。縛る相手が違うのです。

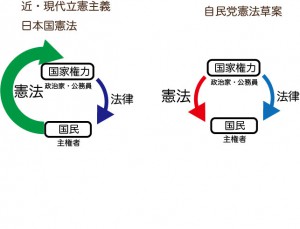

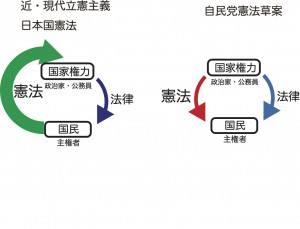

この図のように、法律は権力が国民の自由を制限して社会の秩序を維持するためのものです。しかし、憲法は国民が、国家権力を制限して国民個人の人権を保障するためのものです。日本国憲法では私達国民の義務として教育、勤労、納税の義務という三大義務は書いてあるあるものの、憲法の基本の役割は、主権者である私たち国民が政治家などに守らせる「命令書」なのです。

そして「権力の行使に憲法で歯止めをかける考え方」を「立憲主義」といいます。そもそもは、王政の時代、国王の横暴に歯止めをかけるために生まれたものですが、現代の民主主義社会でも、多数派による権力行使に歯止めを掛けるのが立憲主義です。国民に義務を課すのは法律の仕事。でも、それが行き過ぎにならないように憲法で国民の自由や人権を守る。これが立憲主義です。

安倍総理は、国会答弁で「憲法について、「国家権力を縛るものだという考え方はありますが、しかし、それはかつて王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考え方であって、今は日本という国の形、そして理想と未来を語るものではないかと思います。」などと述べています。

この発言は全く憲法の本質をとらえておらず、立憲主義をゆがめる発言です。民主主義国家の政治でも、ヒトラー政権のユダヤ人大量虐殺など、間違いを犯した歴史があります。多数が常に正しいとは言えず、多数で決める事でも、少数の人権や自由を犯さないように国家権力を縛るのが憲法なのです。

現在の日本国憲法は、先の大戦の反省から、国民個人の自由と人権を国全域にもたらす為と二度と戦争を引き起こさない為に定められました。人権尊重と戦争放棄を目的に、国民を主権者として定めています。

改憲を主張する自民党の憲法草案では、国民に新たに国防義務、家族助け合い義務など、10の義務を課す事になっています。国民の自由や人権を守る為に権力を縛るはずの憲法を、国家が国民を支配する道具にどんどん変質させようとしているのです。(図参照)

戦後70年続いた立憲民主主義、平和国家である日本が、現憲法や立憲主義を否定する安倍政治によって破壊されようとしています。

緊急事態条項は危険!

自民党などからは、改憲論の中で「災害の時に必要」などとして「緊急事態条項」が提起されています。これはドイツのワイマール憲法下であってもてもヒトラーの独裁を許してしまった「国家緊急権」、更に「全権委任法」に類似するものです。第一、災害時に必要なのは権限を自治体首長など、現場に降ろすことであり、総理大臣に集中することではないことは災害現場での常識であり、私も経験的に分かります。国家権力拡大一辺倒の自民党草案。立憲主義を逸脱し人権を制約する独裁国家への道になりかねません。

先般、戦争法廃案の法案を野党が提出しましたが、「議論を蒸し返す」と自民党、公明党などに審議も行わずに却下されました。全くとんでもない話です。

立憲主義、民主主義を守り抜くために。

まずは、今夏の参議院選挙で安倍政治をストップをさせましょう。

熊本地震救援活動報告 益城町 4月24日4月25日

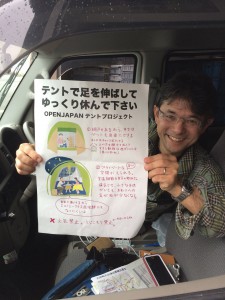

5月24日から25日まで 一般社団法人OPENJAPANの一員として熊本県益城町に滞在し車中泊避難者にテントを提供して移り住んでいただくテントプロジェクトのコーディネートをおこないました。24日現地調査、支援Pミーティング、深夜早朝避難所、車中泊状況の調査。荷受け。25日調査とテント設置、手渡し というスケジュールでした。

25日早朝、OPENJAPAN 吉村氏らが発災直後から取り組んでいる 倒壊家屋からの車救出、思い出の貴重品救出作戦を展開する益城町文化会館周辺の現場を案内していただきました。震源に近く最も倒壊家屋の多い現場です。

一度目の地震では助かったが、二度目の地震で家屋が倒壊して亡くなられたご家族の家もありました。

現在、現地で最も高いニーズは、倒壊家屋の中から車や通帳、印鑑、補聴器、アルバム、位牌、金庫など、ご家族にとって思いでの詰まった物や貴重な物を取り出す作業です。こうした物を取り出すことさえできれば、避難者は被災地を離れることができます。阪神淡路大震災の「神戸元気村」でも2月半ばぐらいから1ヶ月ほどこうした作業を実際におこなっていました。しかしながら、この作業はその危険性からその後災害時の度に立ち上がる社会福祉協議会を中心とする災害ボランティアセンターの枠から外れる作業でもありました。中越地震などでも課題となり、日本財団黒沢さんと吉村氏らが立ち上げた、ユンボ、ユニック、チェンソーなど重機を動かせる技術系のボランティアチームのネットワークDRT-JAPANが今回も当初から車の救出をはじめ、大活躍しています。

神戸元気村を副代表として共に動かし、OPENJAPANの理事である吉村誠司君はこの活動の中核として活動しています。現在、益城町の災害ボランティアセンターとも連携がとれはじめ、現場の監督と危険な作業をDRTがおこない、一般ボランティアがその指示を受け、安全を確保しながら作業がおこなわれていました。

さて、私達のテントプロジェクトは、避難所のプライバシーの無い暮らしからの開放と車中泊の対策として、アウトドアメーカー(コールマン社)に100張りのテント提供を呼びかけ、現地での手渡しをおこなったものです。このテントのプロジェクトは2004年の中越地震の際にはじめておこなったものです。中越地震では1週間で2名の方がエコノミークラス症候群で亡くなり、結局7名の方の死亡が確認されています。当時私達は600張りのテントを集め、小千谷高校のグランドに50張りほど建て、そしてどんどん配っていきました。それ以降、新潟のスノーピーク社、コールマン社などと連携して、中越沖地震、などでテントのプロジェクトをおこなってきました。

24日の夜に避難所やコンビニの駐車場で車中泊をされている方々の様子を拝見しました。また早朝に益城町総合体育館の様子を見に行きました。体育館の中はびっしりと廊下まで人であふれかえっていました。薄い発砲スチロールは配布されていたようですが、その発砲スチロール板に毛布というのが基本でそれにくるまってお休みになられておられました。お年寄りも、また、赤ちゃんを抱いた若いご夫婦も全くプライバシーのないところで雑魚寝状態でした。

プライバシー対策としての仕切りやテントなど早急な対策の必要性を改めて強く感じました。

今般は、貴重品の掘り出し作業で出会った車中泊の方からテントに移っていただきました。

倒壊家屋のそばでずっと車中泊されておられたご夫婦。犬が家におり、地震後興奮して鳴きやまないのでどうしても避難所にはいけない。かろうじて助かった軽ワゴンに貴重な荷物を入れ、それにお二人で寝泊まりされていました。

テントを建てて、

この笑顔! 今日から足を伸ばして寝れますーと満面の笑顔でした。

赤ちゃんと幼児と3人で家の近くの駐車場で車中泊されていたお母さん(なんと東根市出身)

また、地震後家が倒壊し、友人から借りた軽ワゴンで娘さんと一緒に車中泊されておられた88歳のおばあさん。

文化会館の脇にたてたテントに荷物と一緒に移っていただき、ゆっくり休んでいただきました。「今日から足を伸ばして眠れます ありがたいです」とお言葉をいただきました。また、益城町杉堂で有機農業を営んでいる西田さんは今般被災され、車中泊中とのことを、知り会いから連絡をいただき、テントをとりに来ていただきました。

テントは、私が滞在している間、車中泊で緊急要請があった西原村の方々に20張り。南阿蘇の方で本田技研の体育館に一時的に避難されている方々に30張り、熊本市内で車中泊されている方に10張り届けることができました。

テントについては、今般登山家の野口健さんが24日、500張りほど益城町の総合運動場に建てたことが大きく報道されていました。それもよしです。私達はできるだけ避難所とは他の場所に車中泊されている一人一人に手渡していこうと決めてテントを提供しています。

中越大震災から一緒に活動したスノーピーク社はこれまで800張り以上のテントを提供。コールマン社は600張り、モンベルも相当数無償貸与。これまで、すべてメーカーが無償寄付の形で配布されています。

私はこの間、国会議員の方々に「そろそろテントを政府調達の救援物資に」と呼びかけています。

現地状況からテントプロジェクトの模様の記録映像

中越元気村でのテントプロジェクト映像

https://www.youtube.com/watch?v=8_mnHxk_6H0

滞在期間中、NPO同士や内閣府、社協との情報交換の場である支援P(災害ボランティア活動支援プロジェクト会議 )のミーティングに参加、情報交換をおこないました。これも東日本大震災の石巻で生まれた文化といえるかもしれません。(当時2011.3.2021、当初の司会役を務めていました)専門性の高いNGO、NPOの腕のみせどころでもあります。また益城町災害ボランティアセンターの本部長とも意見交換、受け入れの状況を確認しました。当面被災知での最も高いニーズは冒頭に掲げた倒壊家屋からの「貴重品の掘り出し」作業となると思います。安全な作業を通じていい連携がおこなわれるといいと思います。

地元のJCの皆さん

地元のJCの皆さん

OPENJAPANチームの代表、タケさんとトムさん

OPENJAPANチームの代表、タケさんとトムさん

西宮の石井さんとも再会 益城町災害ボランティアセンターにプレハブ設置の手配を進めていました。

熊本地震支援。加藤清正公とのご縁のある熊本。私にとっては地下水の保全対策で幾度となく訪れている熊本へ。鶴岡から何ができるか。しっかりと考えみんなで行動していきたいものです。

OPENJAPANでは、被災者に車を無償提供するカーレンタル、カーシェアリング事業も展開中。熊本地震で最善策を展開していきます。www.openjapan.net HPもご覧下さい。

また、私は昨年11月に防災士の資格を得ました。阪神大震災、中越水害、中越大震災、東日本大震災や今般の現場経験とネットワークを鶴岡の地域防災の向上に役立てたいと考えています。

熊本地震 支援 OPENJAPANの先遣隊の調査がはじまりました。

4月14日夜の震度7、4月16日 1時25分AMのマグニチュード7.3(暫定値)、最大震度6強の熊本地震。

犠牲になられた方のご冥福をお祈りするとともに現在19万人もの避難者の皆様にお見舞いを申しあげます。私自身14日の地震後、諸々思案しておりました。熊本には幾度か地下水政策の取り組みや球磨川の取材で訪れており、いち早くすっ飛んでいきたいとも思いつつ、現在勤める福祉施設の関係もあり調整中です。

平成28年熊本地震 支援 openjapanの先遣隊による調査はじまりました。

阪神淡路大震災当時「神戸元気村」で一緒に活動し、その後、新潟水害、中越地震、中越沖地震、東日本大震災、ネパール支援など、数々の現場で救援活動に携わった吉村誠司君が4月16日に現地にはいりました。現在現地調査中です。

私もopenjapan理事の一人として、後方支援として現地の先遣隊の動きを伝えるとともに、より効果的な支援策を皆でつくりあげていきたいと考えております。

OPENJAPANは、神戸元気村や東日本大震災で被災地支援にあたった有志によって立ち上げた一般社団法人です。

東日本大震災以降、NGOと行政のプラットホーム会議の立ち上げや、ボランティアの滞在拠点、支援ベース絆をつくり、継続的支援の活動をおこなってきました。宮城県石巻に拠点をもち、現在東日本大震災支援でコミュニティ・カーシェアリング事業、IBUKI古民家再生事業などをおこなっています。今般熊本に向けての支援活動をはじめました。

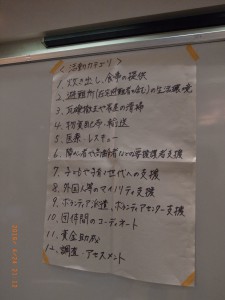

オープンジャパンの緊急支援活動は、

心ある皆様の支援のおかげで活動させていただいております。

被災地への継続的な支援の活動を行う為に、

緊急支援のサポート、ご協力をよろしくお願いします。

郵便振替口座 02250-5-126661口座名 一般社団法人 OPEN JAPAN

●他の金融機関から 店名 二二九(ニニキユウ)店 当座 0126661

TPP 「国会決議」は守られたのか? 否!その1

TPP問題

4月7日、8日、真っ黒黒塗り「のり弁」のようなTPP論点ペーパーと西川TPP特別委員長の著書「TPPの真実」問題で揺れている国会。4月8日の石原答弁は実にひどかったし委員長の裁きもひどすぎた。私は国会論戦をラジオで聞いていて腹が立って思わず怒りの声を挙げました。そんな方も多かったのではないでしょうか。

改めてTPPの農業への影響にて検証してみる。まずは、TPP協定の交渉参加の際、懸念されていた国内農業などへの影響を最小限にするために国会決議がおこなわれている。「国会決議」とは何か。以下である。以下衆議院資料より引用

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉参加に関する件

本年三月十五日、安倍内閣総理大臣はTPP協定交渉への参加を表明し、四月十二日、TPP協定交渉参加に向けた日米協議に合意した。

そもそも、TPPは原則として関税を全て撤廃することとされており、我が国の農林水産業や農山漁村に深刻な打撃を与え、食料自給率の低下や地域経済・社会の崩壊を招くとともに、景観を保ち、国土を保全する多面的機能も維持できなくなるおそれがある。また、TPPにより食の安全・安心が脅かされるなど国民生活にも大きな影響を与えることが懸念される。

これまで本委員会では、平成十八年十二月に「日豪EPAの交渉開始に関する件」を、平成二十三年十二月に「環太平洋パートナーシップ(TPP)協定交渉参加に向けた関係国との協議に関する件」をそれぞれ決議し、二国間、複数国間の経済連携協定が、我が国の農林水産業や国民生活に悪影響を与えることがないよう、政府に十分な対応を求めてきたところである。

こうした中、本年二月に行われた日米首脳会談における共同声明では、「日本には一定の農産品、米国には一定の工業製品というように、両国ともに二国間貿易上のセンシティビティが存在することを認識」したとしており、政府は、この日米首脳会談において「聖域なき関税撤廃が前提ではない」旨確認したとして、TPP協定交渉への参加を決断した。

しかしながら、我が国には一定の農産品以外にも、守り抜くべき国益が存在し、この確認がどのように確保されていくのかについても、その具体的内容はいまだ明らかにされていない。そのため、各界各層の懸念はいまだに払拭されておらず、特に、交渉参加について農林水産業関係者をはじめ、幅広い国民の合意が形成されている状況ではない。

よって政府は、これらを踏まえ、TPP協定交渉参加に当たり、左記の事項の実現を図るよう重ねて強く求めるものである。

記

一 米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物などの農林水産物の重要品目について、引き続き再生産可能となるよう除外又は再協議の対象とすること。十年を超える期間をかけた段階的な関税撤廃も含め認めないこと。

二 残留農薬・食品添加物の基準、遺伝子組換え食品の表示義務、遺伝子組換え種子の規制、輸入原材料の原産地表示、BSEに係る牛肉の輸入措置等において、食の安全・安心及び食料の安定生産を損なわないこと。

三 国内の温暖化対策や木材自給率向上のための森林整備に不可欠な合板、製材の関税に最大限配慮すること。

四 漁業補助金等における国の政策決定権を維持すること。仮に漁業補助金につき規律が設けられるとしても、過剰漁獲を招くものに限定し、漁港整備や所得支援など、持続的漁業の発展や多面的機能の発揮、更には震災復興に必要なものが確保されるようにすること。

五 濫訴防止策等を含まない、国の主権を損なうようなISD条項には合意しないこと。

六 交渉に当たっては、二国間交渉等にも留意しつつ、自然的・地理的条件に制約される農林水産分野の重要五品目などの聖域の確保を最優先し、それが確保できないと判断した場合は、脱退も辞さないものとすること。

七 交渉により収集した情報については、国会に速やかに報告するとともに、国民への十分な情報提供を行い、幅広い国民的議論を行うよう措置すること。

八 交渉を進める中においても、国内農林水産業の構造改革の努力を加速するとともに、交渉の帰趨いかんでは、国内農林水産業、関連産業及び地域経済に及ぼす影響が甚大であることを十分に踏まえて、政府を挙げて対応すること。

右決議する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この1、米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物などの農林水産物の重要品目について、引き続き再生産可能となるよう除外又は再協議の対象とすること。十年を超える期間をかけた段階的な関税撤廃も含め認めないこと。

結局、TPP交渉はどうなのかといえば、現時点で、日本の関税撤廃率は95%。農林水産品では2594品目のうち2135品目(82%)が撤廃。「聖域」の重要品目も170品目(29%)が撤廃。重要品目以外では98%が撤廃。

これまでの日豪EPAを上回る、史上最悪の農業つぶし協定であることが明らかになっている。そして更に「除外又は再協議について」だが、これまでの自由貿易協定FTA、EPAにはあったこの「除外又は再協議」という規定が TPPには存在しないことが明らかになっている。そのため、一切の物品が撤廃対象となり、今回は撤廃にならなかった品目も将来的に撤廃を迫られる可能性があるとのこと。

そして日本は、7年後に、米国など農産物輸出5か国の要請に応じ、関税、関税割当、セーフガードを含む全面的な見直し協議を行うことが義務づけられる条項がもりこまれているとのこと。日本のように複数国の見直し要請に応じる約束をしている国はないということである。そして段階的に関税を撤廃する品目は、撤廃時期の繰り上げについても協議ができるとのことだ。(付属書2−D)

国会衆議院2月3日に当時の民主党 福嶋伸享氏がこの問題をとりあげている。

石原TPP担当大臣と総理がそれに応え「国会決議に違反していない」と強弁したものの、その根拠は定かではない。

日本は、常に関税撤廃に向けての協議に臨まなくてはならないことは事実であり明白なのだ。

TPPの目標は完全関税撤廃。

「米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物などの農林水産物の重要品目について、引き続き再生産可能となるよう除外又は再協議の対象とすること。十年を超える期間をかけた段階的な関税撤廃も含め認めないこと。」

という1)には完全に違反することは明白だ。

4月3日の報告会でも指摘されていたことだが、そもそも関税が減るということは約2000億円といわれる関税収入が減るということになる。これまでの農業補助金はこの関税収入に頼ることが大きかった。TPPの影響への対策のための農業補助金もいつまでもつけられるとは限らないのではないだろうか。

以下、取材してきた4月3日のTPP協定の全体像とその問題点 報告集会 のVTRをご覧下さい。

6120ページの英文のテキストを読み解いた先生方が真実を語っています。

政府が翻訳したのは400ページほどだったとのことです。

1)農業について

テキスト

http://www.parc-jp.org/teigen/2016/TPPtextanalysis_ver.4.pdf

TPP は、あらゆる農産物の関税を撤廃する条約ー安倍総理のウソ。

TPP はあらゆる農産物の関税は撤廃する条約ーこれが大原則。

4月3日 TPP協定の全体像とその問題点-市民団体による分析報告-に参加した。今、映像も含め復習しているところ。

今日、4月5日より衆議院本会議のTPP批准についての国会審議で安倍総理は「コメなどの重要品目について、関税撤廃の例外をしっかり確保した」と答え、報道されている。

果たしてどうなのか?

TPPの第二章、4条2には、TPPの締結国は別段の定めがなければ、自国の関税率表に基づいて関税を撤廃しなければならない。とある。関税の引き上げや新たな関税の採用も禁じられる(第2、4条1)

FTAやEPAにあった関税撤廃の「除外」「再協議」対象が、TPPには存在しない為、関税撤廃は全ての品目が対象となる。

そのため、「関税撤廃の例外、関税割当、セーフガード、関税削減期間の長期化」を確保できたとする政府や安倍総理が自負していることは、条約上確保されたわけでなく、全て市場アクセス増大を目的にする見直し協議の対象となる。

とのことだ。

特に、協定発効から7年後、日本は、日本に農産物を輸出するアメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、チリの要請があれば、「市場アクセスを増大する観点」から協定の見直しに応じなければならない (第二章付属書 2D)という見直し協議条項がある。

関税、関税割当、セーフガードなど、政府の言う 「例外」の全てが含まれた全面的な見直しである。とのこと。

日本政府は、史上最悪の農産物市場開放の約束をしながら、さらなる関税撤廃に向けた見直しを協議する約束を複数の農産物輸出国に行ったことになっているとのことだ。

コメも小麦も牛肉も、豚肉、乳製品も、砂糖という重要5品目 どれにも「除外」または「再協議」ではない。協定時は関税が残っていても全てが関税撤廃に向けて協議が生き続けるという協定だということと考えた方がよさそうだ。

(以上、岡崎衆史さんの資料より)

山田元農林水産大臣が農業問題のまとめとしてずばりとおっしゃった。「TPPの内容は関税完全撤廃が基本で、コメも含めて除外ではなかった。これが明らかになっている。おそらく7年後の再交渉でそれは現実となる。」

また山田農水相は、補助金の問題にもお話された。TPP協定の内容には国有、国営事業などについて、自国の農業者の優遇策などについても制限する内容が含まれている。マルキン制度など、エーリックでおこなっているような、補助金政策が絵空事になる可能性がある。とのこと。

「日本の農業は壊滅的な打撃を受ける。が、ほとんどの人がそう思っていない。」

と山田元農水相は力説した。

農業分野についてはGMや食の安全の問題も大きな問題がある。これは次に。

違憲の安全保障関連法=戦争法の施行に反対する。

本日の0時に安全保障関連法=戦争法が施行となった。

紛れもない憲法違反の法案が昨年9月19日、委員会で強行採決された。

安倍総理は説明を尽くすと言っていたはずだが、その「説明」は、「説明」というより強弁や詭弁であった。そして明らかに違憲の法律が今日施行されてしまった。野党は戦争法廃止法案を提出している。

昨日の参議院質疑でも民進党 小西議員が昨年の安保国会をまとめるかたちで質疑をしていた。法の論理からすれば絶対に認められない。明らかに正論だったと思う。47年政府見解は決して集団的自衛権を認めたものではない。それを何重にもわたって論証した。しかし憲法解釈について質しているにもかかわらず安倍首相の答弁は「北朝鮮のミサイルが、、、」などと周辺事情が変化したのだと強弁。安保国会の焼き直しであったが、改めて立憲主義に反する政治をおこなっていることが強調された質疑だった。小西議員が指摘したように安倍政権の閣議決定で集団的自衛権を認めたことや更に違憲の法を強行採決し、施行に踏み切ることははまさにクーデターといっていいと思う。明らかに憲法を超え、法の下の政治から逸脱するからだ。週刊金曜日では3.29 「戦争法」施行 自衛隊員が死ぬ日へ。という大きな見出しで特集が組まれている。まさに自衛隊員の命が危険にさらされる日がはじまったと言っていいのではないだろうか。

戦争法 施行反対! 声を広げたい。

3.11から5年。 持続可能な未来へ向かっているのか?

本日3.11 2万1千名の犠牲になられた皆様に、改めて心からご冥福をお祈りします。

5年前の3.11。津波に呑まれる家、車。強い地震の揺れの後、テレビで見たあの映像は忘れることができません。当時私は県議選の準備の真っ最中でした。3.12、午後から有志とともに現場へ。その晩、名取市で神戸から活動を共にしていた皆と合流。その後、20日には石巻でNPO、行政共同の会議を立ち上げ2日間進行役を引き受けるも、予定どおりおこなわれることになった選挙のために地元に戻ったのでした。 原発災害と津波災害、余震で停電も伴うどたばたの中の選挙戦で、市民の皆様の支持を頂き当選させていただきました。県議になって、東北の心の復興と「311を持続不可能社会から持続可能社会へのターニングポイントにする」を掲げつつ、活動しようと誓い新たなスタートを切ったのでした。 それ以降は、県議としての活動と、時間があれば神戸からの仲間達が運営している石巻の絆ベース(後にOPENJAPAN)を被災地を訪れ支援活動に参加するといった日々でした。県政では、吉村県政が掲げる卒原発と再生可能エネルギーをとにかく進めようと再生可能エネルギー政策や持続可能社会づくりについて、国内のNGOや研究者、ドイツ、スウェーデンの関係者など、つてをたどりつつ学ばせていただき、「コミュニティパワー(エネルギーの地産地消)家の燃費制度」等、提言を続けてきました。 同時に、生態系サービス、自然資本をテーマに、それまではNGOとして取り組み続けてきた最上小国川ダム問題について、沼沢組合長をはじめ 地元漁協の有志とともに運動を展開しました。これも原発と同様に開発に群がる政治やカネで科学的根拠がねじ曲がっているとしか思えなかったのです。原子力ムラに例えれば、「河川ムラ」との闘いがはじまったのでした どこに打開策があるのか。どうしたら多くの県民に真実を伝えうるか、探し続けて全国的なダム問題に取り組む河川工学、生態学などの先生方や元国土交通省河川局長、防災課長他、諸々の方々ににこの問題を伝え現地にご参集いただきました。そしてダムに替わる、治水方策の代替プランは明確にある事や現プランの問題は科学的に随分と明らかになっていました。「アユ効果年22億円」と経済効果も新たな分析から導き出しました。観光的にも持続可能な道はどっちかということを提示していただきました。しかしながら、県民、住民へ真実の浸透という課題は私の努力不足もあり大変厳しく、問題を解決する力までには全く届きませんでした。その結果が昨年春の選挙で現れてしまったのだと今さらながら思います。

ーーーーーーーーーーー 3.11をターニングポイントに。持続可能な社会を目指して。

これを行動指針としてここまでやってきました。 今、2万1千名もの犠牲と、今もなお17万4千人もの方々がふるさとに戻れず山形県内にも3400名もの方が避難している状況。この間の被災3県の孤独死は188人にものぼり、今後も心のケアが問われています。 再生可能エネルギーは、FITと、自然エネルギー財団やISEP、ご当地発電のネットワークなど、様々な運動のおかげもあってある程度は普及しました。しかしながら、政府の原発依存のために世界の潮流からは未だ遅れをとっています。安倍政治は昨日の記者会見でも「経済的にも地球温暖化にも原発は欠かせない」と大昔と変わらない詭弁を繰り返しています。そして、福島第一原発は今も全く収束できておらず、メルトスルーの際のデブリが回収できず、汚染水は垂れ流しの状態です。そして安倍政治ではオリンピック誘致の際、この状況をUNDER CONTROL (コントロールされている)と言及、メルトダウン対策のコアキャッチャーやテロ対策の防護壁もない原発を世界最高基準の安全性を備えたと表明し、再稼働の動きが続いています。福島原発事故の検証も対策も未だ道半ば、そして放射性廃棄物の問題も全く未解決なのに、再稼働という話はありえないと私は考えます。 津波対策の防潮堤はどうでしょうか? 何度かテレビにも登場したと思いますが、その1兆円もの莫大な予算の投入と海洋生態系の中で重要な渚環境が失われ、景観も破壊される大きな問題が、地域によってはほとんど地域で議論も進まず、環境アセスなし(!)の状態で強行されていきました。5年たってようやく全貌が明らかになりつつある防潮堤を眺めて住民が驚愕の声をあげているような状態ではないでしょうか。 今、改めて、持続可能な開発としての復興が進んでいるのか? 僕らは持続可能な社会へ向かっているのか。が問われるのだと思います。 持続可能な社会の定義を改めておさらいしておきましょう。 1)地殻から掘り出した物質の濃度が増え続けない 2)人間が作り出した物質の濃度が増え続けない 3)自然が物理的に劣化しない(生物多様性の維持) 4)人々が満たそうとする基本的なニーズを妨げない。 (ナチュラルステップ 持続可能な社会の4つのシステム条件。) この4つの条件や例えば「熱力学の法則」は、政治やカネの力では変えることができない科学的な真実です。 この原則で考えると、1から4までに違反する原発も、3と4に違反するダムは明確にこの法則に反した開発行為となります。 特に、「原子力ムラ」等、科学的な真理、真実が政治やカネ、組織維持などの力でねじまげられてしまう構造はまさに病理といっていいと思いますし、これこそ日本病なのだと思います。 こうした病理を正し、環境的にも社会的にも明確な持続可能な社会の理想からバックキャストするようにコマを進めていかなければならないのだと思うのです。 改めて僕らは問われています。 今、持続可能か、持続不可能か、どっちの方向に向かっているのでしょうか? 5年の間におこなった社会的投資や開発行為は、持続可能といえるものだったのでしょうか? そして「心の復興」といえるものになっているのでしょうか 今、改めて検証することが必要かと思います。そして、改めて、明確な持続可能な社会目標(サスティナブルプラン)を掲げ、まさに持続可能な社会の方向に向かって歩みを進めていかなくてはならないと考えます。 2万1千名の犠牲や今も故郷へ戻れない17万4千名の方々への責任として。

放送規制問題に関する立憲デモクラシーの会が出した見解

立憲デモクラシーの会が出した見解(原文のまま)。

放送規制問題に関する見解

2016年3月2日

Ⅰ 放送法の4条1項は、国内放送の番組は、いくつかの原則に即して編集されるべきことを求めている。その中には、「政治的に公平であること」(同項2号)および「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」(同項4号。「論点の多角的解明義務」と呼ばれる)が含まれる。

テレビ局を含む放送事業者にも、憲法21条の規定する表現の自由は保障される。表現活動への規制が全く許されないわけではないが、表現の自由が民主的政治過程の不可欠の要素であること等から、表現活動の規制は慎重になされるべきであるし、とりわけ表現の内容に基づく規制は、原則として認められないと考えられている。

第一に、表現の内容に基づく規制を政府が行う場合、特定の立場からの表現(政治的言論や宗教的宣伝)を抑圧・促進するという、不当な動機を隠している蓋然(がいぜん)性が高く、第二に、表現活動の内容に基づく規制は、言論の自由な流通と競争の過程を歪曲(わいきょく)する効果を持つからである。

放送法が定める政治的公平性と論点の多角的解明の要請は、明らかに表現の内容に基づく規制である。しかし、放送法上のこうした表現の内容に基づく規制は、日本国憲法の下でも、一貫して合憲であるとの前提の下に運用されてきた。そして、新聞・雑誌・図書といった紙媒体のメディア(プリント・メディアと呼ばれる)と異なり、放送については特殊な規制が認められるとの考え方は、アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国を含めて、多くの国々で採用されている。

伝統的には、放送の二つの性格──放送の使用する周波数帯の稀少(きしょう)性と放送の特殊な社会的影響力(impact)──から、放送については特殊な規制が許されると考えられてきた。ただ、こうした伝統的な規制根拠論には、今日、さまざまな疑問が提起されている。第一に、技術の高度化にともなって放送メディアが増大するとともにきわめて多様化しており、すべての放送が同じように特殊な影響力を持つとも、インターネットをはじめとする他のメディアに比べて強い影響力を持つとも、言えなくなっている。また、テレビの総合編成のチャンネルに限っても、地上波・衛星波を含めるとその数が総合編成の新聞の数に比べて稀少であるとは必ずしも言えない。

さらに、そもそもの問題として、ある財が稀少であることは、その財を公的に配分しなければならないとか、使用法を公的に規制しなければならないことを必ずしも意味しない。市場で取引される財はすべて稀少であるし(だからこそ価格に基づいて取引される)、自他の身体や家財への損害をもたらさない限り、使用方法がとくに公的に規制されるわけでもない。

こうした背景から、規制された放送と自由な新聞とを併存させることで、マスメディア全体が、社会に広く多様で豊かな情報を偏りなく提供する環境を整えるとの議論など、伝統的規制根拠に代わる新たな規制根拠を探る動きもあるが、稀少性と社会的影響力の点で他のメディアと区別が困難となった以上、放送固有の規制は撤廃し、表現の自由の基本原則に復帰すべきであるとの議論も有力である。放送規制の将来は、定まっているとは言い難い。

Ⅱ Ⅰで述べた議論は、日本に限らずリベラル・デモクラシーと言い得る国に一般的にあてはまる。これに加えて、国それぞれの特殊性もある。日本の特殊性は、放送法制の企画立案にあたる政府の官庁(総務省)が、同時に放送事業者に対する規制監督機関でもあるという点にある。アメリカやヨーロッパ諸国では、放送法制の企画・立案にあたるのは政府直属の官庁であるが、監督権限を行使するのは、政府から独立した立場にあり、政府の指揮命令を受けることなく独立して職権を行使する機関である。これは、放送メディアに対する規制権限の行使が特定の党派の利害に影響されないようにするための工夫である。

そうした制度上の工夫がなされていない日本では、放送規制のうち、とりわけ番組内容にかかわる政治的公平性や論点の多角的解明義務について、果たして十全の法規範と考えてよいのか、という問題が議論されてきた。学界の通説は、放送事業者の自主規律の原則を定めるという色彩が極めて強いと考えざるを得ないというものである。

放送法4条1項の条文は、そのままでは政治的公平性や論点の多角的解明という抽象的な要請を定めているにすぎず、具体的場面においてこの原則をどのように具体化すべきかは、ただちには判明しない。人によって、それこそ見解は多岐に分かれるであろう。それにもかかわらず、こうした抽象的原則を具体化した規定をあらかじめ設けることもなく、議会与党によって構成され連帯責任を負う内閣に属する総務大臣に指揮命令される形で放送内容への介入がなされるならば、放送事業者の表現活動が過度に萎縮することは免れないし、権限濫用(らんよう)のリスクも大きい。漠然とした放送法4条の文言のみを根拠として、政党政治からの独立性が担保されていない主務大臣が放送事業者に対して処分を行えば、適用上違憲との判断は免れがたいであろう。

2016年2月8日の衆院予算委員会で、高市早苗総務大臣は、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命ずる可能性に言及した。「行政指導しても全く改善されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の反応もしないと約束するわけにいかない」と述べたと伝えられている。

電波法76条は、条文上は放送法違反の場合に停波を命ずることができるようにも読めるが、憲法上の表現の自由の保障にかんがみるならば、放送法4条違反を停波の根拠として持ち出すことには躊躇(ちゅうちょ)があってしかるべきである。高市大臣は、政治的公平性に反する放送が繰り返された場合に限定することで、きわめて例外的な措置であることを示したつもりかも知れないが、公平性に反すると判断するのが政党政治家たる閣僚であるという深刻な問題は依然として残る。

放送法自体、その1条2号で、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」を放送法の根本原則として掲げている。放送事業者の自律性の確保の重要性は、最高裁判所の先例も度々、これを強調してきた。このことも忘れてはならない。

Ⅲ さらに高市総務大臣は、「国論を二分する政治課題で一方の政治的見解を取り上げず、ことさらに他の見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当時間にわたり繰り返す番組を放送した場合」を、政治的公平性に反する事例とした具体的に挙げたと伝えられている。国論が現に二分されている以上、一方のみの見解を報道し、他方の見解の存在を報道しないという選択は、実際上、想定不可能である。大臣が言わんとするのは、一方の見解のみを支持し、他方の見解を支持しないことが、政治的公平性に反するということであるとしか考えにくい。

放送法4条が要求しているのは、党派政治の対立における公平性──不偏不党──であって、個々の政治的論点について、放送事業者が一定の立場を支持する報道をしてはならないということではない。論点の多角的解明義務に即して多様な立場を紹介した上で、特定の立場を放送事業者が支持することは、当然あり得る。これを否定することは、憲法21条違反である以前に、放送法の解釈として誤りを犯している。

「国論を二分する政治課題」で一方の政治的見解のみを支持する内容を相当時間にわたって繰り返すことは、政治的公平性を求める放送法に違反すると高市大臣は主張するが、そこでの国論を二分する政治課題なるものが、違憲の疑いのきわめて強い法案を国会で可決・制定すべきか否かという論点であり、しかも、その違憲性が、日本国憲法の根幹にかかわる原理原則にかかわる場合はどうだろう。そこでも、単純・機械的に賛成論と反対論を紹介し、自分自身は何らの見解も示さないのが、報道機関たる放送事業者のあるべき態度であろうか。

放送事業者のよって立つべき憲法自体が攻撃されているとき、放送事業者に対しても、憲法の敵と味方を単純・機械的に対等に扱うよう法的に強制すること、憲法の基本原理への攻撃をも、それを擁護する主張と対等・公平に扱うよう強制すべきだとの主張は、憲法の基本原理自体と齟齬(そご)を来す。

憲法と法律との違いって? 立憲主義ってこういうこと?

憲法と「立憲主義」。

安倍総理は、在任中の憲法改正を考えていると3月3日、明らかにしました。

「憲法」。改めてちょっと考えてみましょう。

そもそも憲法って何でしょう? 法律と憲法ってどう違うのでしょう?

私自身も憲法については、中学、高校の「政治・経済」や大学一般教養などで学んできているはずなのですが、なんだか「法律の親分」のようにしかならってこなったのようにも思えます。皆さんはいかがでしょうか?

私は特にこの数年、伊藤真先生や、小林節先生の講演を聴き、著書を読む中で改めて、憲法と法律が全く別のものだと鮮明に解りました。

そこで、伊藤真先生の講演などを参考に、この絵を改めてつくってみました。

現在の日本国憲法は、先の大戦の反省を元に「二度と戦争を引き起こさない事と、国民個人の自由や人権を守るために定められました。

現在、私達国民は、法律を守る義務があります。しかしながら、基本的には憲法を守る義務はありません。それは、そもそも憲法は、国民が、国家権力が暴走しないように定めたルールブックだからです。この図で、法律は上から下のベクトルで、権力が国民を制限する。しかし、憲法は下から上のベクトルで、国民が、憲法によって国家権力を縛る。しかもその憲法はあらゆる法の最高法規として定められています。

憲法を守らなくてはならないのは、国家の権力をもつ政治家や公務員、天皇であり、(99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。) 全ての法律は最高法規である憲法を乗り越えてつくることができないとされています。

この、「全ての政治が憲法の下でおこなわれる」という事が「立憲主義」ということです。

しかし、今、「改憲」論を振りかざす安倍自民党が掲げている自民党憲法草案は下の絵の右側の構図です。

国民が国家権力を縛る道具が憲法であるはずなのに、自民党草案では国民に様々な義務を押しつけようとしている。つまり、憲法を国民を更に縛る道具にしようとしているのです。

憲法学者の小林節先生はおっしゃっています。

この改正案の最も大きな不安は、「立憲主義が後退するのではないか」ということです。

「国家が国民に義務を押し付ける」ことは、日本国憲法の根本理念に反します。自民党は、憲法が何かをわかっていないのです。たとえば、酔っ払い運転の取り締まりを厳しくしたり、借りたお金を踏み倒す人を少なくしたりしようと思えば、国は刑法や民法を改正します。それと同じことを、憲法という根本法を改正してやろうとしているわけです。

しかし、いわゆる「六法」と呼ばれているなかで、憲法とその他の法律(民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)は、性格が全く違うもの。憲法は国民を規制するものではなく、権力者の横暴を規制する法規範なのです。しかし、日本人の多くは、憲法を単に民法や刑法のような法律の「親玉」くらいにしか思っていない。そこが問題なのです。」

今、私達は現在の日本国憲法の下で、政治を行う立憲民主主義国家、日本に暮らしています。立憲主義が破壊されれば専制主義、独裁国家への道となります。

一昨年の7月1日の集団的自衛権の行使容認を閣議決定で決めた憲法違反は、憲法で縛られる当人たちが解釈を変えた悪質な憲法違反

昨年9月19日の「安保法制=戦争法」の強行採決は、法律が憲法9条を超える憲法違反

国会議員の4分の1が求めても国会を開かない。これも憲法違反。

この3月で報道ステーション、ニュース23、クローズアップ現代のメインキャスターの方々が、続々とお辞めになる。そして高市大臣のまるで戦前の言論統制のような法解釈の発言については、海外メディアでも取り上げられているようですが、あるまじき言論封じであり、これも憲法違反と憲法学者から指摘されています。(立憲デモクラシーの見解を後に添付します。

憲法違反だらけの安倍政治。今の姿勢を見れば、改憲の目的が見えてくるようです。

2016年3月2日

放送規制問題に関する見解

立憲デモクラシーの会

Ⅰ 放送法の4条1項は、国内放送の番組は、いくつかの原則に即して編集されるべきことを求めている。その中には、「政治的に公平であること」(同項2号)および「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」(同項4号。「論点の多角的解明義務」と呼ばれる)が含まれる。

テレビ局を含む放送事業者にも、憲法21条の規定する表現の自由は保障される。表現活動への規制が全く許されないわけではないが、表現の自由が民主的政治過程の不可欠の要素であること等から、表現活動の規制は慎重になされるべきであるし、とりわけ表現の内容に基づく規制は、原則として認められないと考えられている。

第一に、表現の内容に基づく規制を政府が行う場合、特定の立場からの表現(政治的言論や宗教的宣伝)を抑圧・促進するという、不当な動機を隠している蓋然(がいぜん)性が高く、第二に、表現活動の内容に基づく規制は、言論の自由な流通と競争の過程を歪曲(わいきょく)する効果を持つからである。

放送法が定める政治的公平性と論点の多角的解明の要請は、明らかに表現の内容に基づく規制である。しかし、放送法上のこうした表現の内容に基づく規制は、日本国憲法の下でも、一貫して合憲であるとの前提の下に運用されてきた。そして、新聞・雑誌・図書といった紙媒体のメディア(プリント・メディアと呼ばれる)と異なり、放送については特殊な規制が認められるとの考え方は、アメリカ合衆国やヨーロッパ諸国を含めて、多くの国々で採用されている。

伝統的には、放送の二つの性格──放送の使用する周波数帯の稀少(きしょう)性と放送の特殊な社会的影響力(impact)──から、放送については特殊な規制が許されると考えられてきた。ただ、こうした伝統的な規制根拠論には、今日、さまざまな疑問が提起されている。第一に、技術の高度化にともなって放送メディアが増大するとともにきわめて多様化しており、すべての放送が同じように特殊な影響力を持つとも、インターネットをはじめとする他のメディアに比べて強い影響力を持つとも、言えなくなっている。また、テレビの総合編成のチャンネルに限っても、地上波・衛星波を含めるとその数が総合編成の新聞の数に比べて稀少であるとは必ずしも言えない。

さらに、そもそもの問題として、ある財が稀少であることは、その財を公的に配分しなければならないとか、使用法を公的に規制しなければならないことを必ずしも意味しない。市場で取引される財はすべて稀少であるし(だからこそ価格に基づいて取引される)、自他の身体や家財への損害をもたらさない限り、使用方法がとくに公的に規制されるわけでもない。

こうした背景から、規制された放送と自由な新聞とを併存させることで、マスメディア全体が、社会に広く多様で豊かな情報を偏りなく提供する環境を整えるとの議論など、伝統的規制根拠に代わる新たな規制根拠を探る動きもあるが、稀少性と社会的影響力の点で他のメディアと区別が困難となった以上、放送固有の規制は撤廃し、表現の自由の基本原則に復帰すべきであるとの議論も有力である。放送規制の将来は、定まっているとは言い難い。

Ⅱ Ⅰで述べた議論は、日本に限らずリベラル・デモクラシーと言い得る国に一般的にあてはまる。これに加えて、国それぞれの特殊性もある。日本の特殊性は、放送法制の企画立案にあたる政府の官庁(総務省)が、同時に放送事業者に対する規制監督機関でもあるという点にある。アメリカやヨーロッパ諸国では、放送法制の企画・立案にあたるのは政府直属の官庁であるが、監督権限を行使するのは、政府から独立した立場にあり、政府の指揮命令を受けることなく独立して職権を行使する機関である。これは、放送メディアに対する規制権限の行使が特定の党派の利害に影響されないようにするための工夫である。

そうした制度上の工夫がなされていない日本では、放送規制のうち、とりわけ番組内容にかかわる政治的公平性や論点の多角的解明義務について、果たして十全の法規範と考えてよいのか、という問題が議論されてきた。学界の通説は、放送事業者の自主規律の原則を定めるという色彩が極めて強いと考えざるを得ないというものである。

放送法4条1項の条文は、そのままでは政治的公平性や論点の多角的解明という抽象的な要請を定めているにすぎず、具体的場面においてこの原則をどのように具体化すべきかは、ただちには判明しない。人によって、それこそ見解は多岐に分かれるであろう。それにもかかわらず、こうした抽象的原則を具体化した規定をあらかじめ設けることもなく、議会与党によって構成され連帯責任を負う内閣に属する総務大臣に指揮命令される形で放送内容への介入がなされるならば、放送事業者の表現活動が過度に萎縮することは免れないし、権限濫用(らんよう)のリスクも大きい。漠然とした放送法4条の文言のみを根拠として、政党政治からの独立性が担保されていない主務大臣が放送事業者に対して処分を行えば、適用上違憲との判断は免れがたいであろう。

2016年2月8日の衆院予算委員会で、高市早苗総務大臣は、放送局が政治的な公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、放送法4条違反を理由に、電波法76条に基づいて電波停止を命ずる可能性に言及した。「行政指導しても全く改善されず、公共の電波を使って繰り返される場合、それに対して何の反応もしないと約束するわけにいかない」と述べたと伝えられている。

電波法76条は、条文上は放送法違反の場合に停波を命ずることができるようにも読めるが、憲法上の表現の自由の保障にかんがみるならば、放送法4条違反を停波の根拠として持ち出すことには躊躇(ちゅうちょ)があってしかるべきである。高市大臣は、政治的公平性に反する放送が繰り返された場合に限定することで、きわめて例外的な措置であることを示したつもりかも知れないが、公平性に反すると判断するのが政党政治家たる閣僚であるという深刻な問題は依然として残る。

放送法自体、その1条2号で、「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」を放送法の根本原則として掲げている。放送事業者の自律性の確保の重要性は、最高裁判所の先例も度々、これを強調してきた。このことも忘れてはならない。

Ⅲ さらに高市総務大臣は、「国論を二分する政治課題で一方の政治的見解を取り上げず、ことさらに他の見解のみを取り上げてそれを支持する内容を相当時間にわたり繰り返す番組を放送した場合」を、政治的公平性に反する事例とした具体的に挙げたと伝えられている。国論が現に二分されている以上、一方のみの見解を報道し、他方の見解の存在を報道しないという選択は、実際上、想定不可能である。大臣が言わんとするのは、一方の見解のみを支持し、他方の見解を支持しないことが、政治的公平性に反するということであるとしか考えにくい。

放送法4条が要求しているのは、党派政治の対立における公平性──不偏不党──であって、個々の政治的論点について、放送事業者が一定の立場を支持する報道をしてはならないということではない。論点の多角的解明義務に即して多様な立場を紹介した上で、特定の立場を放送事業者が支持することは、当然あり得る。これを否定することは、憲法21条違反である以前に、放送法の解釈として誤りを犯している。

「国論を二分する政治課題」で一方の政治的見解のみを支持する内容を相当時間にわたって繰り返すことは、政治的公平性を求める放送法に違反すると高市大臣は主張するが、そこでの国論を二分する政治課題なるものが、違憲の疑いのきわめて強い法案を国会で可決・制定すべきか否かという論点であり、しかも、その違憲性が、日本国憲法の根幹にかかわる原理原則にかかわる場合はどうだろう。そこでも、単純・機械的に賛成論と反対論を紹介し、自分自身は何らの見解も示さないのが、報道機関たる放送事業者のあるべき態度であろうか。

放送事業者のよって立つべき憲法自体が攻撃されているとき、放送事業者に対しても、憲法の敵と味方を単純・機械的に対等に扱うよう法的に強制すること、憲法の基本原理への攻撃をも、それを擁護する主張と対等・公平に扱うよう強制すべきだとの主張は、憲法の基本原理自体と齟齬(そご)を来す。

以上

中にはいっていただくと、

中にはいっていただくと、