介護ー死と向き合う現場を再認識。+食の幸せ。

驚いた。

今朝、施設長から電話があって、1月までご利用されていた方の訃報を伺ったからだ。何度もドライブに一緒に行き、レクを楽しみ、毎週のようにご自宅まで送迎した方である。年末に家で嘔吐があり思うように食事ができないということでお休みになり、エンシュアなどをすすめたりしていたが入院。その後デイには戻れず施設入所されるとのことを伺っていた。笑顔を思い出すたびになんともつらい。改めて合掌。ご冥福をお祈り申し上げます。

これで私が昨年8月に施設に来てから3人目になる。定員12名のデイサービスの日常は、お風呂に入り、食事をし、レクを楽しみ、天気のいい日はドライブという6時間ほどの何気ない時間なのだけれども、ご高齢の利用者の方々にとっては今日が最後の日かもしれない。そうした死と直面する現場であるということを再認識する。日々「今」という時間と今、関わっている人との時間を大事にしよう。

福祉施設に入所して頑張っていた親戚の通夜葬儀も明日におこなわれる。

昨晩まで雪だった天気が晴天になった。春は間近とも思う。でもまだまだ寒く、ヒートショックも心配だ。季節の変わり目は体調を崩しやすいとも聞く。皆様もお体を大切に。

施設では昨日までの3日間。寿司屋へいく外食レクリエーションだった。僕も2日間同行した。行き先は市内の老舗寿司店 三幸寿司。1000円の寿司ランチだった。利用者のほとんど全員が参加。毎日、カウンターを占拠してしまいお店にはご面倒をかけた。もちろん美味しいお寿司を頂いて皆さん完食され、満面の笑顔。店主の川上祐士さんは、平成元年から福祉施設での無料寿司ボランティア「すし慰問」の活動をこの27年間(!)続けられ、昨年秋、叙勲を受けた方である。お店から本日叙勲記念のパーティがあるとも伺った。川上さん、叙勲、誠におめでとうございます。感謝。

改めて、美味しいものを普通に食べることができるという幸せとその大事さも改めて噛み締める。

ここまで午前中に書いた。僕はその後、亡くなられたAさんの写真をとりまとめ、CDに焼いて近くの写真屋さんにいく。15ページのアルバムにして、ご家族のもとに手渡しに行った。写真の多くが外出先で笑顔のAさんの姿だった。ダリヤ園、紅葉、外食、展覧会。金峰山の水場。等々、外出なんてできるとは思っていなかったのに、こんなにうれしそうに、、ととても喜んでいただいた。ささやかながら、少しでもお役に立てればいいと思った。

夕方、パル前に久々に立ち、久々に街頭演説。週末の一日はあっという間に過ぎていく 。

「押しつけ憲法論」こそ思考停止。9条発案は当時の幣原総理。

昨晩の報道ステーション、憲法特集はとても腑に落ちた。

●今の憲法は、「米国につくられたという押しつけ憲法論」は誤りであり、これこそ思考停止であるということ。

●押しつけ憲法論は主に戦時中に大臣を努めていた戦犯らによって主張されたものである。

特に9条の発案者は当時の総理だった。このことをマッカーサーの証言ももとに解説したものだった。

当時の総理の思いをたどっていくと、以下HPにあった。

憲法制定時の幣原総理が亡くなる寸前に戦争放棄条項制定の思いを語っていた。

http://www.benricho.org/kenpou/shidehara-9jyou.html より。

幣原総理

「僕は平和の鍵を握っていたのだ。何か僕は天命をさずかったような気がしていた。非武装宣言ということは、従来の観念からすれば全く狂気の沙汰である。だが今では正気の沙汰とは何かということである。武装宣言が正気の沙汰か。それこそ狂気の沙汰だという結論は、考えに考え抜いた結果もう出ている。要するに世界は今一人の狂人を必要としているということである。何人かが自ら買って出て狂人とならない限り、世界は軍拡競争の蟻地獄から抜け出すことができないのである。これは素晴らしい狂人である。世界史の扉を開く狂人である。その歴史的使命を日本が果たすのだ。

(他日独立した場合、敵が口実をつけて侵略したら)その場合でもこの精神を貫くべきだと僕は信じている。そうでなければ今までの戦争の歴史を繰り返すだけである。然も次の戦争は今までとは訳が違う。僕は第九条を堅持することが日本の安全のためにも必要だと思う。」

まさにこれこそ、ガルトゥング博士と共鳴する積極的平和論ではないか。

こうした尊い志で生まれた9条。改めて認識し直すとともに、

僕も堅持したいと思う。そして、思考停止しているのはどっちだ!?とアベ政治に問うていきたい。

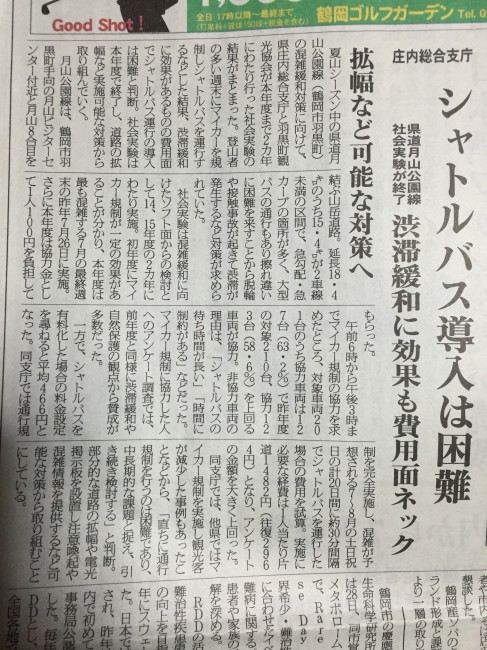

月山8合目へのシャトルバス社会実験レポート入手

庄内支庁観光課より、先般の記事の論拠となった月山8合目のシャトルバスの社会実験のレポートを入手しました。

以下のものです。分析はこれからですが、この提案のきっかけとなった月山の山小屋経営の主人に率直に伺うと「記事を読んで、信じられないという思いでいっぱいでした。これで打ち切りはあまりにも残念」とのこと。

ぜひ皆さんもじっくり読んでみてご感想、ご意見をお寄せくださいませ。

火力発電所の石炭灰 フライアッシュ、クリンカアッシュを使った土地造成、ちょっと待った!

市民の方から、ある地域の土地開発、造成の情報提供があって、この1ヶ月ほど、火力発電所からでる石炭灰からつくられるクリンカアッシュ、フライアッシュでの土地造成の事を調べていました。そして、ある事業者に対して、質問し回答を頂く中で、これまで私がスウェーデンなどで学んできた「サステナビリティの原則」「予防原則」に立ち、以下の提言を差し上げました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●●●様

メールで大変失礼をいたします。

先般は、ご回答を頂き感謝申しあげます。空間放射線量について県環境課が調査した結果のご報告でありました。先般の私の指摘がこの放射線量問題の記事であったことから、放射線についての調査をされ、その結果を論拠に「クリンカアッシュを使用した造成工事を行うことに問題はない」とご判断されたようでありますが、私も諸々調査をしていく内に、更なる石炭灰の問題を諸々把握するに至りました。

詳細案件については諸々ありますが、大筋の結論として、石炭灰には様々な重金属が含まれていること。そして処理した石炭灰リサイクル再生採石は、将来的に完全に無害といえるのか。つまり今後将来にわたり地下水や土壌汚染の懸念材料としての重金属の溶出が将来的に全くないと断言できるのか。甚だ疑問と言わざるを得ません。環境基準は問題が発生、発覚する度に人間の都合で変わるものでもあるからです。

私は、市議、県議としてスウェーデンのサスティナブル社会を環境NGOナチュラルステップやスウェーデンエコ自治体議員等のネットワークで学んできました。そのサステナビリティの原則は、1.地殻から掘り出した物質の濃度が増え続けない(拡散させない)、2.人間が作り出す物質の濃度が増え続けない、3.自然が物理的に劣化しない という3つの環境におけるシステム条件と1つの人間の基本的なニーズを妨げないという社会条件。そして予防原則であります。

こうしたサスティナビリティの観点から申せば、この地域の開発には将来的に様々な懸念要素が思料される石炭灰リサイクル再生採石による造成はおこなうべきではないと考えます。代替できるものが全くなければ別ですが、わざわざ懸念材料になる可能性のあるものは、お避けになったほうがよろしいのではないかと思います。開発される皆様のご判断として、ぜひ未来志向の予防原則を踏まえた「持続可能な開発」の判断基準をお持ち下さることを切に願うものであります。

以上 ご提言申しあげます。私が懸念しているフライアッシュ、クリンカアッシュの土壌汚染の問題について、反論等ございましたらぜひともお伺いできれば幸いです。今後ともどうぞよろしくお願い申しあげます。

2016/02/18 草島進一

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この間、土壌汚染や地下水汚染の問題にお詳しい、元大阪市立大学教授 元日本環境学会会長 畑明郎先生から情報提供と貴重なアドバイスを頂きました。石炭灰やスラグというそもそも産廃処分しなければならない物質のリサイクル材を生成し、それを開発の際の土地造成への活用が進められているようですが、実態は問題が相当あるようです。読者の皆様と共有したいと存じます。

ーーーーーーーー

以下、畑明郎先生より。

クリンカアッシュ(石炭灰)フライアッシュについて

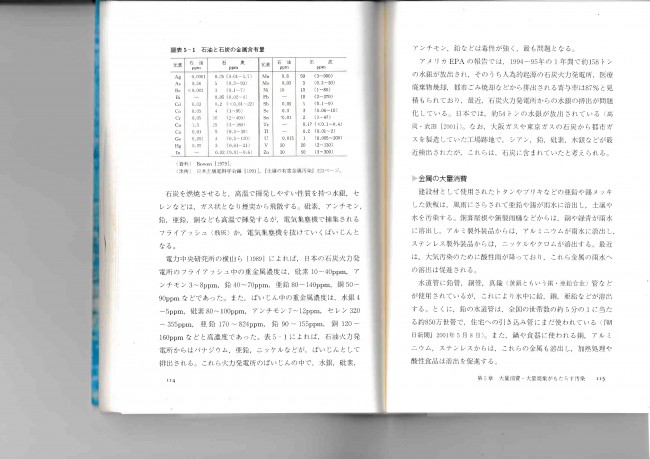

石炭灰の主灰だと思い、「鉛やフッ素が含まれ、アルカリ水が出る可能性がある」と回答しています。フライアッシュ(飛灰)なら添付の拙著にあるように、ヒ素、アンチモン、鉛、亜鉛、銅などの重金属が含まれており、主灰よりも危険であり、セメントと混ぜれば、より強いアルカリ水が出ます。

したがって、宅地造成には使わない方が良いと思います。

ーーーーーーーーーー

添付の2016.1.22毎日新聞にコメントしているように、アルカリ水溶出は、植物や人の皮膚に悪影響があります。鉄鋼スラグの場合も、フッ素や六価クロムが検出され、石炭灰(主灰)もフッ素や鉛が検出されています。また、2016.2.23京都新聞にあるように、スラグと同様に地盤が軟弱になる場合もあります。

20160122毎日新聞:我々の土地実験台か、地盤不安定化の恐れ

20150930毎日新聞:行政は環境守る気概を、鉄鋼スラグ有害物質問題

20150912毎日新聞:有害スラグ問題で強制捜査

20150930毎日新聞:行政は環境守る気概を、鉄鋼スラグ有害物質問題

—————–

この中で畑先生は、石炭灰の中の重金属の問題について述べておられます。水銀などの放出については特に問題です。画像をクリックすると拡大しますのでどうぞじっくりとご覧下さい。

もう一つ、大変貴重な資料として、以下があります。

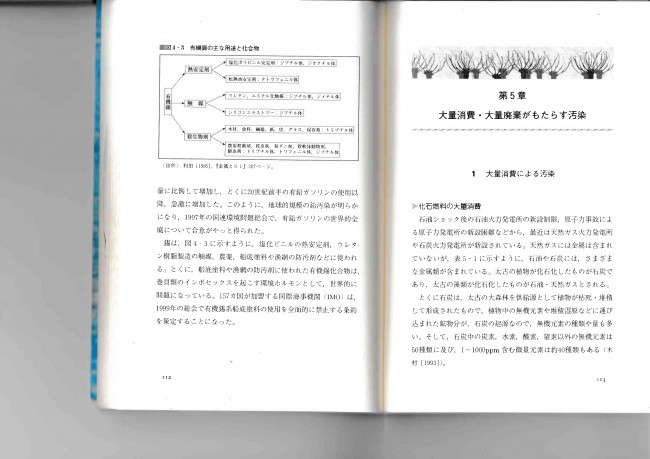

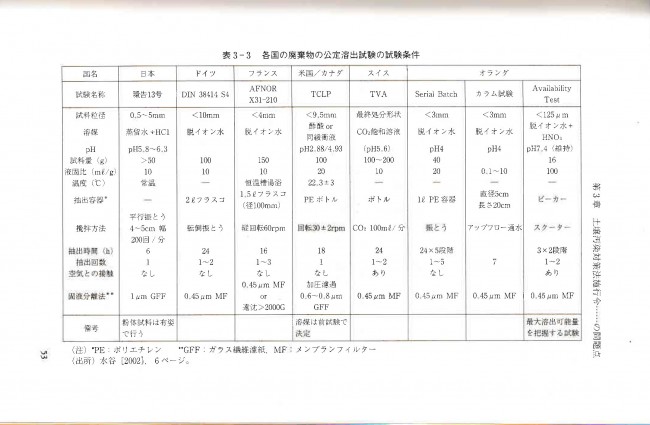

こうした石炭灰などをリサイクルしてつくる材について、そこに含まれている重金属の量や、特に溶出量といって、そのリサイクル品をさまざまな溶液につけたりして、含まれている重金属が溶け出すかどうかをみる溶出試験というのがあるそうですが、畑先生いわく

「日本の溶出試験は、外国と比べて次の問題があります。

中性の水で土壌を6時間振とう(シェイク)するだけであり、酸性雨などによる酸性水よりも低くなります。

実際の野外環境に長期間置かれた場合は、重金属が多く溶出してくるので、溶出試験をクリアしても安全と言えません。」

とのこと。とすれば、予防原則にたって、回避することが賢明ということになります。

アルカリ水の溶出が懸念されるということであれば、子ども達が土に触れるようなグラウンド造成とか、農地の近くの利活用はまずは避けるべきと考えます。いくら水はけがいいとしても。

また、以下、アースポリシー研究所のレスターブラウン博士が指摘しているように火力発電所由来の石炭灰の問題は、世界で深刻さを増しているようです。石炭火力発電は地球温暖化の問題と枯渇性資源への依存、重金属などの汚染物質の拡散という問題をはらんでおり、それ故、脱原発とともに脱化石して、再生可能エネルギーへシフトすることが求められる社会になっているということだと思います。

http://www.es-inc.jp/library/mailnews/2010/libnews_id002465.html

出典 土壌、地下水汚染 畑明郎

拡大する土壌・地下水汚染 畑明朗

皆様のご意見お待ちしております。草島進一

福祉車両の事故多発。デイライト運動で交通安全を

デイライト運動てご存知ですか?

自動車を運転するとき、昼間にライトアップして走りましょうということ。

実は県議会でも文教公安委員会や交通安全関連の会議で提言をしていたことでもありました。結構各県の事例も調査して私のスウェーデンの体験も交えて提言をしたのですが反応はイマイチでした。

今、うちの施設でもはたらきかけ、実践を始めているところです。僕自身は以前からデイライトやっています。「パッシング」もされるし、たまーに消し忘れてバッテリーもあがったりしてますが。

昼間にライトアップすると視認性が高まり、もらい事故の軽減になるということ。そして自分自身の意識付けにもなるということなど、諸々効用はあるようです。実際に運送会社などで先駆的に取り組んで事故軽減に役に立っているということも聞いていました。

デイライトでびっくりしたのは、スウェーデンに行ったときの事です。なんと昼間、走っている全部の車がライトアップしていたのです。大通りも小道も、小型車両も大型車両も全部です。「すばらしい運動ですね。全部ライトアップしているのですね」とスウェーデンの知人に言ったら 「え、いや、実はスウェーデンの車両にはライトを消すスイッチがないのです。エンジンがかかっている間はいつも点灯しているのです」とお話いただき、更にびっくりしました。「へえ」百回でした。

カリフォルニアでNPOインターン していたときも、あのカリフォルニアの真夏の炎天下の中でデイライトで走っている車が結構ありました。「レンタカーや、新車とか運転に自信ないとか、ぶつけられたくないと思う人は結構デイライトだね。僕も君らをのせているからデイライトだよ」とお世話になっていたスタッフが教えてくれました。

最近アウディなど外国車や国産車でもLEDのランプが昼間ついている車が増えました。これもその一連のようです。

で、今日、ちょうど黒猫ヤマトさんが配達に来たのでちょっと伺ってみました。「デイライト運動、すばらしいですね。どんな成果があがっているんですか」「へえ?」「え」「点灯する運動やってますよね」「あ、デイライトですか。これは運動ではなくてルールなんです」「巻き込まれ事故などの軽減などいろいろメリットがあります」と返され、「へえ」と感心しました。もう「ルール」なのか。へえー。

最近、介護の送迎車の痛ましい事故が増えているようです。ヤマトさんにならって、「ルール」にするぐらいとりくんでもいいなと感じました。

まずは、うちの施設からやっていきますか。

月山8号目までのシャトルバスの社会実験の打ち切り?ーまだまだ検討が必要だ。

この月山8合目までのシャトルバスは、私が県議会にはいって、年に2度ある庄内支庁の幹部との議員協議会の2011年2回目で取り上げ、提言を続けてきたものだ。佐藤前支庁長の下で問題意識が高まり、先例の調査がおこなわれ、25年度から実際にシャトルバスを運行して利用者の反応などを確認する社会実験がおこなわれてきた。社会実験の際には、一昨年も、そして昨年も早朝から月山高原牧場付近の現場に立ち会い、状況を観察、利用者の反応を確かめてきた。そもそもの提案は、8合目までの道路で7月終わりの繁忙期、大型バスの脱輪事故で全く身動きできなくなりたくさんの観光客に影響を与えた事があり、その要望を羽黒の方々や観光関係者から伺っていたことと、自分自身も上高地のシャトルバスを利用したことがあり、多くの山岳道路では当たり前のようになっている実感があった事がある。

実際の利用者の声がこの記事ではわかりにくいが、僕が伺った印象では、「高齢になってからこの道はすごく不安だった、シャトルバスがでていて安心した」「他では当たり前になっている」など、女性、高齢者、そして初めて訪れる方、外国人ドライバーなどにはすこぶる好評といった感があった。また、月山高原牧場ハーモニーパークを基点としてシャトルバスを動かしたわけだが、ジンギスカンハウスなどの利用も含め、パークでのイベントへの参加などを促せる効果があるのではないかと感じた。その社会実験がたった2年で打ち切られるとはあまりにも残念だ。費用面のネックといっても支庁試算の片道1500円弱というのにはまだまだ複案があるはずだ。この記事だけでは詳細はわからないけれど、前支庁長がやり始めたときの熱を失っているような気がしている。出羽三山観光の要である月山の観光政策の一つ。更に社会実験をおこなって検討をし続ける事が必要なのではないだろうか。あきらめずに運動を続けていきたい。

本日51歳になりました。介護の現場で半年。ユマニチュードと人間の力。

FBを通じて、本当に数多くの誕生日おめでとうメッセージをありがとうございます。なんとも照れますが本当に嬉しいです。

まだまだ修行が足りない、まだまだ、まだまだ、と思いつつ、これまで歩んできてあっという間に51歳。県議落選後、これも修行と研修を受けて介護施設の現場にはいって半年。今しがた本日の仕事を終えたところです。

今日、利用者のお一人のご家族から「今日も行く気がしないと本人言っています。家族がはたらきかけても全く駄目。怒ってしまうばかり」との連絡が朝入り「でも声をかけてみましょう」とお宅を尋ねました。さあ、と最近お手本にしているユマニチュードのイブジネストを意識しつつ遠くから視線を交わしてご本人の目の前へ。「皆さんAさんが歌う「白いブランコ」をほんとに楽しみにしているんですよ。今日は天気もいいし、いきましょうよ。と手に触れながらお願いしてみました。しばし困惑気味でしたがなんだか笑顔になって、腰をあげてくれました。

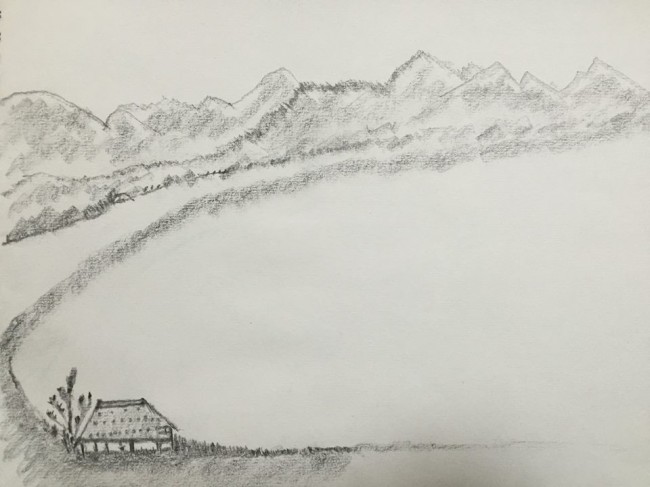

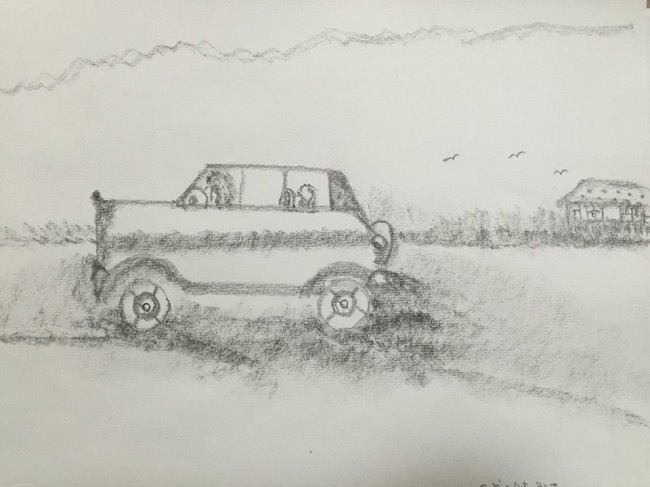

「最近お家では何してますか」と何気なくご家族に伺うと「絵を描いています」とご家族、「え、どんな?」「これです。」

「え!?」スケッチブックに描かれていた絵の表現力とタッチの美しい絵にびっくり。

その後、笑顔で送迎車に乗ってくださったAさんをお連れし、施設に到着してからスケッチブックと鉛筆をお渡ししてみました。そこですらすらと描いてしまったのがこの絵だったのです。

その絵を一目見た施設内のスタッフや利用者みんなで「凄い!すばらしいね!Aさん」の大合唱。92歳のAさんは涼しい顔でもう一枚の絵を書き始め昼食までの時間に完成させました。さらさらとただ、スケッチブックの白い紙をみつめつつ、全くの空想で。どうぞご覧下さい。なかなかの絵心ですよね。Aさんは戦時中通信兵で活躍した後、シベリア抑留からの帰還のお一人。「終戦から4年も帰れなった」というのが口癖の方です。 この半年、こんな力をお持ちであることに気がつかず、塗り絵なんかをさせてしまっていた事に大反省。でも、我々の利用者の方々への向き合い方、接し方によっては、普段は隠れているかもしれないそれぞれの方々が持っている素晴らしい能力を発揮していただける現場である事を再確認させられた一日でした。

以前クローズアップ現代のユマニチュード特集で、イブジネストさんが最後にこう語っていた事を思い出しました。

「本当に、光を与えてくれるような人たちなんです。私たちが何か施せば、それの100倍返ってきます。」

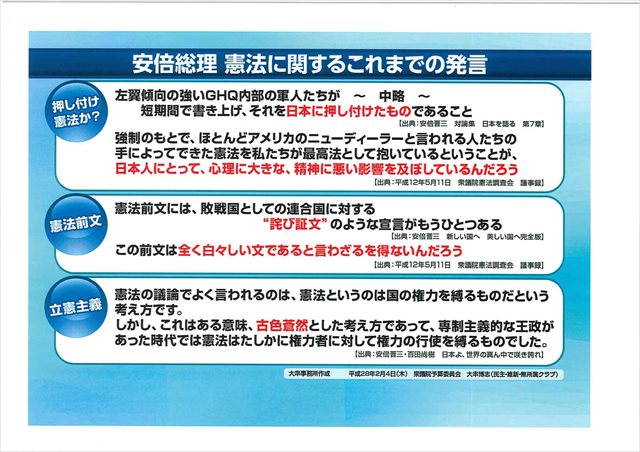

立憲主義が解らないアベ政治ムラ

立憲主義とは?

安保法制、集団的自衛権の問題でさかんに問われているのだけれど、一体なんなのか、

今や総理大臣自らが妙な解釈をしてどんどんこの立憲主義から逸脱をしているし、更に

憲法改正をとにかくやるのだと、主張し続けている。国会審議では「弱々しいだの自分たちは強いだのという言葉を使って、野党を牽制しながら、正論ぶって奇妙な主張を貫いているのだ。

先週の民主党の大串議員の追求でアベ総理の危険な憲法感が明らかになった。

安倍総理はこれまで現行憲法について「GHQに押し付けられた」

「日本人の精神に悪い影響を及ぼしている」

「憲法前文はアメリカへの詫び証文」

「(立憲主義に対しては、古色蒼然」などと発言をしている。以下、大串議員のパネルにひとまとめてしてあった。

この中で、憲法について総理は、

『左翼傾向の強いGHQ内部の軍人たちが短期間で書き上げ、それを日本に押しつけたものである』

と言及していた事を示し、今も同様の考えかを大串議員は尋ねた。

総理は

安倍総理「これは、日本が占領下にある中において、まさに当時は連合国のGHQ、司令部がある中において、日本国といえども、いわば当時の政府といえどもこの意向には逆らえないわけでございます。その中においてこの憲法がつくられたのは事実であろう、こう思うわけでございます。

そして、極めて短い期間につくられたのも事実でございます。その事実を事実として申し上げた。こういう事実を事実として申し上げることができないという言論空間をつくること自体が私は間違っているのではないか、このように思います」

安倍総理「端的にお答えをいたします。いわば、これは幣原喜重郎内閣でございましたが、ここで憲法をつくるということになった。そこで、松本烝治氏が担当の大臣になって、いわゆる甲案、乙案というものをつくったんです。それを、先ほど新聞名が挙がりましたが、毎日新聞がスクープしたんですね。西山柳造という記者がこれをスクープしたわけでございます。

そして、それを見て、GHQは、これは絶対に受け入れられないという中において、ホイットニー当時の准将がケーディス氏に、民政局の次長に指示をして、約8日間で25人の委員でつくったのは事実だろうと思います。そして、それが草案になったところでございます。

そこで、私が大切にしているところは、やはり私たちの憲法なんだから、この中において、もちろん、平和主義、国民主権などなどありますよ、基本的人権、そうしたものは守っていかなければいけませんし、これは貫いていく必要があるんだろうと思います。

そして、それは私も今まで評価もしてきているわけでございます。ただ、形成過程がそうであったという事実は私たちはしっかりと直視をしなければいけない。歴史を直視しろというのはそういうことなんですよ。

などと答えている。

安倍総理の主張はあたかも毎日のスクープがけしからん。そしてGHQがつくったのがけしからん。といっているようだけれど、ゴマかされてはならない。ここでけしからんのは、戦争で人権を奪い、多くの犠牲を強いられながらも、新たな憲法案として、主権在民もはいっていない、明治憲法とほぼ同様のものしかまとめられなかった、当時の政府の憲法のとりまとめ役、松本烝治氏らのほうだろう。むしろ、鈴木安蔵先生ら、7名の憲法の民間研究者からなる憲法研究会が1945年12月26日に「憲法草案要綱」をつくっており、当時のGHQはそれを大いに評価し、戦争放棄、国民主権、人権を踏まえてその理想を掲げて草案をつくりあげている。その後、国会で森戸辰男氏が「生存権」を提言しそれが追加されてできたのが日本国憲法。

だから何も「短い間にGHQにつくられた」からって、駄目な憲法ではない。ある意味、普遍的な人権や自由や平和について定められているものなのだ。軍事下治安維持法で圧力をかけられていた日本国民は本当の事を言う事が怖くてできないといった社会だった。そうした社会を払拭し、国民全員に自由と人権をもたらす重要性からみてば、実に優れた文章であることがわかるはずだし、松本案でなくて良かったと心から思えるはずなのだ。

あたらしい憲法の下、戦争を絶対に二度と引き起こさない、人権が守られた真っ当な国づくりを国民主権で立ち上げる。ここに立憲民主義の歴史がはじまっているのだ。

この動きを左翼傾向の強いGHQ内部の軍人たちが短期間で書き上げ、それを日本に押しつけたものである

とはどんな解釈なのか。これは一国の総理大臣として恥ずかしい。

それと、

立憲主義についての解釈があまりにおかしすぎる。

国の権力を憲法によって縛るという立憲主義について、「専制主義的な王政があった時代のもの」などとしている。それで「古色蒼然」との決めつけが行われている。ここが根本的な間違いである事がなぜ解らないのだろう。民主主義で議会も存在したドイツで、ナチスヒトラーが犯したユダヤ人大量虐殺の実態はどうか。そして世界大戦に突入した日本の戦前、あの時も国会があり王政の時代などではなかった。しかしドイツでも日本でも権力者達は平気で国民の基本的な人権や自由を奪い、大量虐殺や、特攻などで国民の命さえも奪うことを平気でおこなっていた。

民主主義で多数決で物事を決める時代にあっても、国民の基本的人権や、平和、自由を乱す法律はつくれないし行使できないという縛りをかけているのが近代、現代立憲民主主義国家の当たり前の姿なのだ。

真に、国民や市民を理解しない総理大臣だから、立憲主義がわからないのだろう。

立憲主義は、国民が憲法によって権力者たちを縛るもの ということは普遍的な原理原則だ。

自民党草案は、その縛りを権力者たち側から解いて、逆に国民に義務を多く課して権力者たちが国民を縛るというアベこべのものになっている。

立憲主義も全く理解せず、むしろ曲解している輩が暴走しているにすぎないのだ。

主権者たる国民である私達は、私たちの自由や権利を守るためにつくられた憲法を乗り越えて政治を行おうとしている権力者たちを厳しく糾弾し、それを阻止しなくてはならない。

70年前の第二次世界大戦では、310万人もの国民が犠牲になった。それを教訓に憲法を定め 世界に二度と戦争を引き起こさないことを誓い、自由と人権を国民全員に行き渡らせようとした。その根本精神を絶対に忘れてはならないのだと思う。

マイナス金利導入ー情報漏洩の疑惑とリスク。安倍首相の財政状況の無知。

2月3日の国会審議、財政リスクについて問いただした民主党 玉城議員の質疑。が興味深かったので取り上げます。

先ずは「日銀のマイナス金利導入情報が事前に情報漏えいされていた疑い。」について

ブルームバーグで以下、記事がでていました。貴重な記事だと思いますのでピックアップしておきます。

(以下ブルームバーグ):日本銀行は、1月29日の金融政策決定会合をめぐってマイナス金利導入をめぐる議論が発表前に報道されたことについて、事実関係の調査に入った。

黒田東彦総裁は3日の衆院予算委員会で、「憶測に基づく報道である可能性も含めて、現在、事実関係を調査している段階だ」と答弁した。具体的には「議論の内容を知り得た日銀の役職員、および政府関係者を対象として、決定会合開始から報道がなされた時刻までの間、当該報道機関の記者と接触した事実の有無を調査している」と述べた。麻生太郎財務相は日銀の調査を見守ると述べた。玉木雄一郎氏(民主)への答弁。

1月29日の金融政策決定会合の結果発表は午後0時38分だったが、日本経済新聞(電子版)は同0時31分の会合終了前に「追加的な金融緩和策としてマイナス金利政策の導入の議論に入った」と情報源を示さずに報道。原油安や中国経済の減速で世界経済の先行きへの不安が強まり、国内の景気や物価でも下振れ懸念が高まっているためとした。報道を受けて円の対ドル相場は急落、日経平均株価は急騰した。

日銀の熊谷任明広報課長はこれより先にブルームバーグの取材に対し、「まずは憶測に基づく報道であるかどうか含め、状況をよく点検していきたい」と話していた。日本経済新聞の広報担当者は、電話による取材には応じられないとして、質問をファクスで送るよう求めた。

米国では司法当局が調査も

会合には通常、黒田東彦総裁をはじめ政策委員9人と日銀事務方、財務省と内閣府から各1人が出席する。採決が済んで会合が終了すると、広報室に詰めている記者に発表資料が配布される。この日、記者に資料が渡されてから10分経過しないうちに結果発表となった。記者は解禁時間まで外部と連絡することはできない。

三菱東京UFJ銀行の関戸孝洋ジャパン・ストラテジストは情報漏れがあったなら「相当まずい問題だ」と指摘。UBS証券の青木大樹シニアエコノミストは、「こういった情報漏えいが続くと、マーケットの中でマスコミへのリークさえ見てれば良いという見方を構築することになる」と話した。

海外の中央銀行も情報管理をめぐって問題を抱えている。米連邦準備制度理事会(FRB)は2011年7月にガイドラインを出し、政策当局者は連邦公開市場委員会(FOMC)のほかのメンバーの見解を説明したり、非公開の会合について議事録で公表された以上の内容について発言しないよう求めた。

2012年10月のメドレー・グローバル・アドバイザーズへの情報漏れの事案では、少なくとも下院に加え、FRBと米司法省の共同調査が入る事態となっている。

以上、http://www.bloomberg.co.jp/bb/newsarchive/O1WXB66S972K01.htmlーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●この案件について玉城議員は、法整備について提案するも、麻生大臣は「道義的な話が一番、その上で法的に考えるなどと答弁した。

「マーケットの完全性が揺らぐことは我が国全体の金融市場の信頼に関わる。如何に管理するかが重要なことだ」と指摘。

更に、黒田総裁は、1月28日に国会で「マイナス金利」については検討しない」と、明確に答弁していたが今回の「導入」の発表となった事について指摘、

「日本銀行総裁はウソをついてもいいんですか?」との質問に対して黒田総裁は、ごにょごにょ言って全く答えなかった。

マイナス金利は、初日だけ機能したようだが、現在地方銀行の預金金利がさがるなど、地方経済への悪影響のリスク が懸念される。

更に、金利の見通しについても黒田総裁に質問。すると、「物価安定目標が実現されれば、長期金利は上昇する」と答弁した。

比較的短期の間に金利があがると地方金融に影響する。このままだと、無責任にばくちのような金融政策に国民を巻き込むことになるのではないか。と玉城議員は指摘した。

その後、税収の「上ぶれ」と「底上げ」について質問。 安倍首相はアベノリスク効果の「底上げ」について全く答弁せず結局「上ぶれ」「底上げ」の違いが全くわからなかった。

玉城議員は、「結局上ぶれといっているがリーマンショック以降下ぶれしたものがもどったにすぎないのではないか。」と指摘。法人税が増えているなどと首相は答えたものの、どのぐらい法人税が増えたかは答えられなかった。「底上げはいい加減」だと玉城議員は指摘。

更に第一次安倍政権の平成19年と現在とでどのぐらい社会保障関係費が違っているかを尋ねられた安倍首相はこれも全く応えられなかった。

玉城議員は以下のように結んだ。

「51兆円の税収が同様の内、平成19年 21兆円。今年32兆円と11兆円も増えている。そのうち消費税でカバーされるのは6兆円。そのほか、国債関係費3兆円増えている 子育て関連費0.3兆円見つけてこなきゃいけない。 TPP関連0.2兆円必要だ。ちょっと下ぶれしたから新しい歳出につかっていたら財政再建なんてできないじゃないですか。安倍総理は今のような答弁。あまりにも財政状況に対して無知であることがわかりました。」「 安定的な財源も確保しないで 歳出だけ約束するような事をやめないと日本の財政はよくならない」と。

この後、質問もされていないのに安倍首相は逆ギレして全く説明にもならない演説をして国会は騒然となっていた。

アベノミクスはアベノリスクといわれる。政治と金融が一体となって国民を騙し続けているような気がしてならない。

日本の河川の民主主義

1991年。東京でデモがあった。当時、全国に残るダムのない一本の美しい大河、長良川を守ろう。河口堰建設反対!を訴えるものだった。写真は東京デモの宣伝看板。当時26歳の僕が生まれてはじめて参加した初めてのデモだった。天野礼子さんや椎名誠さん、野田知佑さん、夢枕獏さん、立松和平さん、近藤正臣さん、CWニコルさんらがよびかけていた。僕らはその後、毎年、時には年に数回、長良川現地の河川敷でカヌーデモや大規模集会に結集した。カヌーデモの仲間で長良川や気田川、那珂川を毎週のように下るのが当時の唯一の楽しみだった。 長良川の河口堰は建設されたけれど、この長良川の闘いを教訓に1997年、河川法が変わった。住民参加と環境が加わった。住民投票運動で吉野川の河口堰建設は住民が止めた。いくつかのダム建設は止まった。このときも一人一人の市民の力は微力だったかもしれないが、一つの社会現象をつくりだし、良心のある官僚の心を動かし、頑固な国の政策を変えたのだ。

しかしながら河川には、原発推進の原発ムラがあるように河川ムラがあるようで、川の民主主義を未だ羽交い締めする。多数工作により科学的真実が未だにねじまがっていて、真実の言葉を排除してしまう政治がまかりとおっている。手遅れになる前に真実を多数化しなければならない。戦後70年の立憲デモクラシーも、平和主義も、今大きなピンチを迎えている。今、空気に流されず、真実を見、信念をもって行動すること。か。

ちなみにキャンプが得意なカヌーデモ仲間は95年阪神淡路大震災の現場にも当初に駆けつけてくれ、実に頼りがいがあった。災害の立て直しも世直しも同じなのだ。今もかけがえのない仲間だ。写真は今も行動を続けている仲間がUPしてくれた。僕もがんばろう。