立憲か、非立憲か。しっかり正すべきだ。

行国会」と位置づけ、立憲主義を壊すとの多くの批判にも耳を貸さず、安保関連法を成立させた。「変える」ことへの前のめりな姿勢は引き続き健在のようだ▼こなた、主催者発表で5千人が昨日の東京・新宿駅西口を埋めた。安保法廃止と立憲主義の回復を求める「市民連合」が催した「新春大街宣」である。老若男女、多様な参加者らが上げた声の基調は、変えることを「止める」だった

行国会」と位置づけ、立憲主義を壊すとの多くの批判にも耳を貸さず、安保関連法を成立させた。「変える」ことへの前のめりな姿勢は引き続き健在のようだ▼こなた、主催者発表で5千人が昨日の東京・新宿駅西口を埋めた。安保法廃止と立憲主義の回復を求める「市民連合」が催した「新春大街宣」である。老若男女、多様な参加者らが上げた声の基調は、変えることを「止める」だった

新春探鳥会と自然保護運動

2016年1月2日。午前6時。大山 下池。毎年恒例の探鳥会にでかける。太田威さんがおられた。1998年帰郷の際太田さんと一緒に行ったのが下池から流れる小川からの生き物救出作戦だった。その後、都沢湿地7haが加茂新トンネルで造成される事を止めるために立ち上げた尾浦の自然を守る会の活動。その活動の中で私達は日本雁を保護する会の呉地さんや岩渕先生と出会い、ラムサール条約湿地指定の情報を知り、それを市議会ではたらきかけたりした。当時は2800羽のオオヒシクイ(天然記念物)と鴨60000羽。などが特筆すべき野鳥の飛来があり環境省重要湿地100選やラムサール条約指定湿地としても申し分ないものだった。その運動の傍らではじまったのが毎年新春の探鳥会。以前はオオヒシクイが明け方直前に飛び立つのを楽しみに集まっていた。僕は何度か力強い飛翔を見て感激したし、時に寝坊してそれを逃してしまった時は実に悔しい思いをした。

今日は穏やかな日だった。水野さんやいつもの方々が集まり、それぞれ双眼鏡で野鳥を観察。白鳥が湖面全体に拡がっていて鴨がたくさんいた。「鴨の中に、ミコアイサ、カワアイサが数羽混じっていて見ることができた。お、いたぞ、●●●●」という声に一斉にそちらに双眼鏡をむけるとしっかとそれは視界に収まった。昨年はオジロワシが姿を見せた。今年は暖かすぎて厳しい。残念ながら雁類が力強く飛び立つシーンは無理だったが途中、二羽だけオオヒシクイが湖面を横切ってこれは見ることができた。

太田さんと水野さんに昨今の自然の状況を伺う。太田さんは海洋環境の問題を指摘した。鱗がはがれたようになっているクロダイを何匹も発見したとのこと。太田さんは環境ホルモンやマイクロプラスチックの話題を挙げ海洋環境の変化を指摘された。尤もだなと感じた。また大山周辺の森林伐採の中で貴重な草木が伐採されたりしている事も知ることができた。自然豊かな鶴岡であることは確かだ。しかしこの足下の環境も実は昔ながらの姿がどんどん消滅してしまっているということだ。

持続不可能への道は知らず知らずのうちに進んでしまっているのだということ。

そして、太田さんや水野さんのように実態把握をしっかりと行い、行政施策に対してしっかりともの申すことの重要性を改めて感じた。一度失っては二度ともどってこないのが自然環境なのだ。そもそも僕が志した政治の立脚点はそこにある。

数年前に地元の理解者がでてきたのと、行政担当者も学んでくれたようで、大山下池上池のラムサール条約指定は叶った。湿地公園をワイズユース(賢い利用)するための「ほとりあ」も建設され、今いろんなイベントがおこなわれている。県議時代に生物多様性の地域戦略について諸々行政担当者と意見交換してきた。開発行政の前でなかなか規制や縛りをかけることが難しいことを実感した。しかしながら、今、改めて言いたいのは,愛知会議で決議されたようにこれ以上生物多様性が失われないように、むしろ生物多様性が+にはたらくように行動する事が求められているのだからせめてノーネットロスを大原則にしなければならない。太田さんや水野さんのような先輩が庄内にいたから守られてきた自然環境があるということを改めて感じなくてはならないし、そしてそうした方々の偉業を僕は伝え、そしてその継承をしていかなくてはならないその使命を感じた。

持続可能な地域社会を目指す、みどりの政治の一つの柱は、生物多様性の保全 ノーネットロス。ここに僕は立つ。改めて再認識できた本日の探鳥会だった。

2016 1.1新春に。水の如く

2016年 皆様 明けましておめでとうございます。

大晦日と年明けは出羽三山神社の松例祭。今年は全く撮影だけと思って行ったのでしたが補屋に行くと「今年は?え、走らないんですか?」と諭され、ウケタモウとなり大松明引きの一員に。とにかく一生懸命走りました。まだなんとか走れる自分にちょっと嬉しさを感じつつ終了。新しい年が明け、その後国分神事。穏やかな夜。結構な参拝者がいらっしゃいました。後で伺いましたが観光バス七台も来ていたとのこと。いつもながら素晴らしい祭り。そして3時から合祭殿で歳旦祭に参列、玉串を奉納し今年がスタートしました。

昨年2015年4月。再選を期した山形県議会選挙で落選。暗中模索の中、介護職員初任者研修を受け、8月から定員12名のデイサービス「ハビビ伊勢原」の管理者・生活相談員として介護現場で修行中。ケアの傍ら戦争体験など、大先輩の皆様からもう一つの鶴岡を学ぶ日々です。

9月の安保関連法「戦争法」の強行採決。福島が収束しないままの原発再稼働。戦後70年にして、憲法違反の安倍政治の暴挙が続いています。権力が操作する「空気」に支配され、この国は戦争をはじめ、持続不可能な社会へ突き進んでいるように思えてなりません。

この「空気」に対して、私は、改めて水のようでありたいと考えます。

常に真実を流れ、時に熱を冷まし岩をも砕く水に。

今は現場に徹し力を蓄え、自然と共生、いのち優先の持続可能な鶴岡へ、一歩前進して参りたいと存じます。

今年もどうぞよろしくお願い申しあげます。

第7回地域共生ホーム全国セミナー 2015に参加して

去る11月28日29日、富山県富山市でおこなわれた地域共生ホーム全国セミナーに参加してきました。

2年ぶりの富山。前回は山形県議会議員 として、そして今般は介護職(といっても全くのビギナーですが)の当事者として、更に深く現場を共有し合い、また多くを学ぶことができたように思えます。以下レポートを書いてみました。とりいそぎ、どんなフォーラムだったか概要を記録してみたものであり、それぞれのテーマは深く、突っ込んでの考察は次回以降にまわします。全編を通じて、現場と行政施策・制度づくりのホンネがフランクに語られていて、前回同様実に心動かされる内容でした。どうぞご覧下さい。

「地域共生ホーム全国セミナー2015」に参加して ←PDFバージョン

「地域共生ホーム全国セミナー2015」に参加して

デイサービス ハビビ伊勢原 草島進一

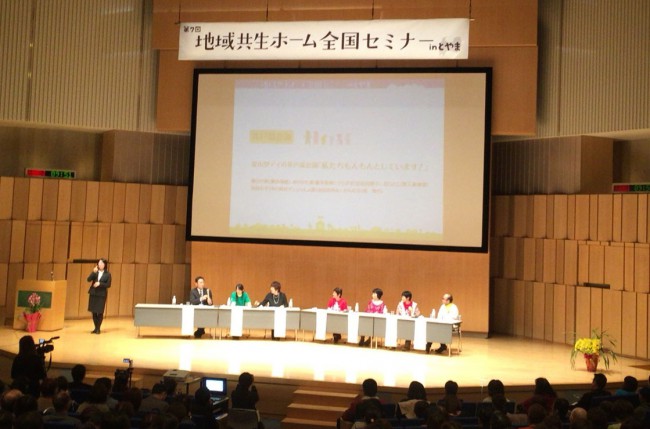

11月28日29日、富山市国際会議場で開催された地域共生ホーム全国セミナーに参加した。

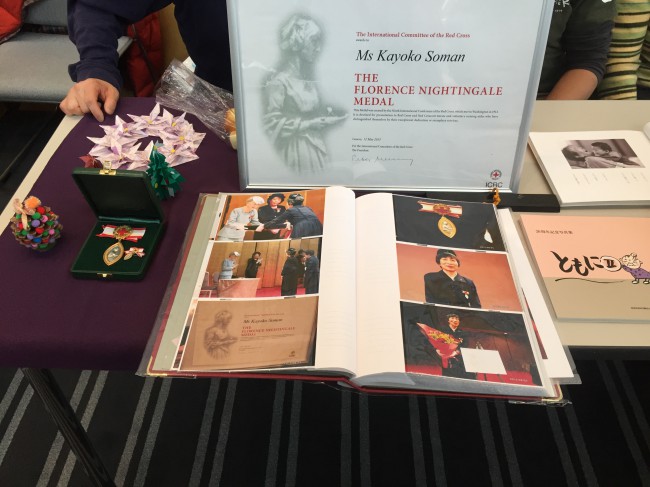

会場は富山市国際会議場。12時半の開会の際には、800人定員の会場がほぼ満席で埋まっていた。聞けば長崎県を除く46都道府県から来られていた。2年前の前回は「このゆびとーまれ」が開所して20年記念で、富山型デイの20年を振り返り今後を展望するといった内容。今回は、このフォーラムの実行委員長であり、このゆびとーまれの代表である惣万佳世子さんが、国際的な賞である第45回フローレンスナイチンゲール記章を受与された事を記念するフォーラムだった。

お年寄りも、障がいのある人も、子どもも、みんな一緒。1993年に富山県富山市で、富山赤十字病院で働く3人の看護師が病院を退職して開設したのが民間デイケアハウス「このゆびとーまれ」だ。「いつでも、だれも受け入れ可能。家族のように過ごせる第二の我が家。近所に遊びに行く感覚で、小規模、多機能、地域密着 にこだわったデイサービス。この動きは今や富山県を超えて全国に広がっている。その現場の実態と課題を、当事者、国、県、市の行政、障害、高齢者支援、更には生活困窮、薬物依存、学習障害までの垣根を超えて、語り合い、次の展望を導きだすといった内容だった。

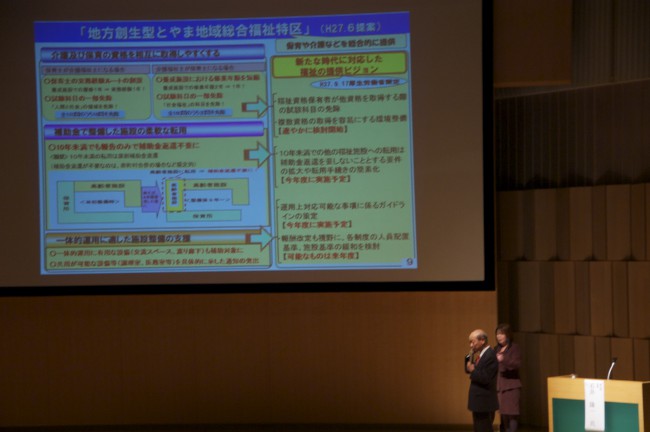

フォーラムは冒頭、実行委員長惣万さんのあいさつにはじまり、富山県の石井隆一知事(3期目)があいさつとして登壇。その後、知事が再度登壇して20分、富山県の富山型共生デイと県の支援内容、現状の課題、これからの展望についてのプレゼンテーションをおこなった。富山県はこの民間デイサービスを共生型福祉のモデルととらえ、県内に200カ所の普及をめざし支援している。

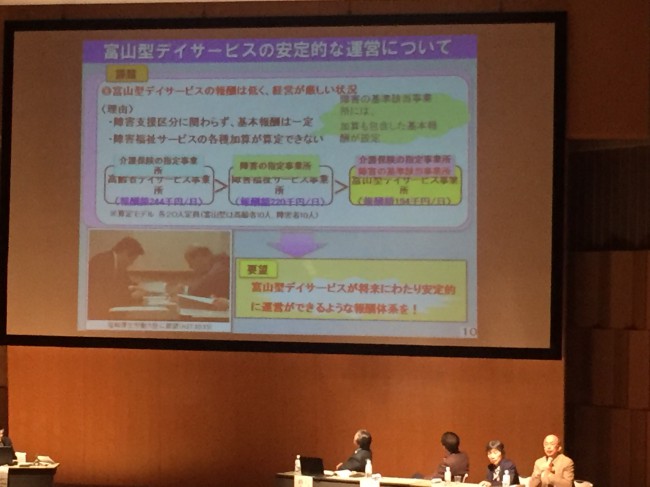

注目したのは、後半、現状の富山型デイサービスの報酬の低さについて「障害支援区分に関わらず基本報酬は一定」「障害福祉サービスの各種加算が算定できない」と理由を現場から受け止め、塩崎厚生労働大臣に要望した(H27.10.15)事が発表された事。現場の声を受け止めて富山県から制度を改善する進化が知事のプレゼンから現れていて、富山県の本気度を知ることができた。

基調講演は、NPO抱僕 理事長 生活困窮者自立支援全国ネットワーク共同代表の奥田知志さん。北九州でホームレス支援を1988年から27年にわたり命がけでおこなってきた方である。聞き覚えのある名前だなと思ったら、戦争法案運動で頑張っているSEALsの奥田愛基さんのお父さんだった。

プレゼンで語られたホームレス支援の話で興味深かったのは、ホームレス問題の現状、今の生活困窮者が抱える困窮には二つの困窮があり、経済的困窮(ハウスレス)と社会的孤立(ホームレス)。特に昨今は社会的な孤立が問題であるということ。人との出会いが物語を生む伴走型支援が実に大切であるということ。地域拠点施設のもう一つの役割としての生活困窮者支援が提起されていた。

1日目の午後は、富山型デイサービスの22年 「フローレンスナイチンゲール記章」を受賞して」惣万さんと内閣官房まちひとしごと創生本部 地方創生総括官 山崎史郎さんの対談。

この中で山崎さんは現場と制度の8の字の関係というプレゼンをされ、又、水平と垂直の関係として外山義さんの著書「自宅でない在宅」の一節が紹介された。「職員と高齢者の関係を見ればわかる。高齢者が一方的にケアを受けるような「垂直の関係」か、ひとりの市民として住んでいる「水平の関係」か、である。」というくだりである。これは最近注目されている「介護民俗学」にも通じる事だなと感じつつ聞き入った。

この中で山崎さんは現場と制度の8の字の関係というプレゼンをされ、又、水平と垂直の関係として外山義さんの著書「自宅でない在宅」の一節が紹介された。「職員と高齢者の関係を見ればわかる。高齢者が一方的にケアを受けるような「垂直の関係」か、ひとりの市民として住んでいる「水平の関係」か、である。」というくだりである。これは最近注目されている「介護民俗学」にも通じる事だなと感じつつ聞き入った。

●「進化する富山型デイサービスの本音を語る 当事者が語る」にぎやかの 阪井由佳子さんがコーディネーターとして、富山型デイサービスを利用している高齢者、障がい者、精神障がいの方々、また看取りまで富山型を利用した利用者のご家族、そしてゆびとーまれや他施設で「はたらくわ」としてA型、B型就労をしているスタッフなど、総勢14名がステージに登壇して、阪井さんに導かれながら、一人一人、利用しはじめたきっかけ、利用の実態、これからの展望など一人一人、本音で語り、会場に笑いと感動が広がった。

50年間精神病院に入院していた方をひきとって在宅介護してい92歳、84歳、3人で暮らし、デイサービスに通っているご家族。精神障がいで12年デイサービスを利用し現在A型就労し、結婚が夢と語るスタッフ、そして 最後に、障がいをもちながら21年間「このゆびとーまれ」で働いているスタッフの誕生日のお祝いを会場全員でおこなった。利用者もスタッフもドラマに富んだ富山型デイサービスの実態がステージの上で本音で披露された。利用者さんあっての施設。人からはじまる福祉を実践してください。と阪井さんがまとめておられた。

50年間精神病院に入院していた方をひきとって在宅介護してい92歳、84歳、3人で暮らし、デイサービスに通っているご家族。精神障がいで12年デイサービスを利用し現在A型就労し、結婚が夢と語るスタッフ、そして 最後に、障がいをもちながら21年間「このゆびとーまれ」で働いているスタッフの誕生日のお祝いを会場全員でおこなった。利用者もスタッフもドラマに富んだ富山型デイサービスの実態がステージの上で本音で披露された。利用者さんあっての施設。人からはじまる福祉を実践してください。と阪井さんがまとめておられた。

● 日本ダルク 代表 近藤恒夫さんの講演では薬物依存症の実際について、経験談も含めて27年間受けた伴奏型支援の話、ダルクの活動の実際について語られた。「依存症の人たちは地域社会の中にいるから再生できる。刑務所にいれるから依存症は再発する。」「社会の中でやれることは社会で。刑務所にいって孤立化したら再生はできない」という話はとても印象的だった。

● 富山ダルクの和太鼓演奏で一日目が終了。

●懇親会は北海道から沖縄まで、全国で富山型デイに取り組む参加者が近況報告し、仮装した富山型デイネットワークの皆さんとともに惣万さんのフローレンスナイチンゲール記章授与を全国からの参加者がお祝いする祝賀会となり、惣万さん自らが歌う歌とともに大変盛り上がった。私自身、山形県から唯一の懇親会参加者として近況報告を行い、惣万さん、山崎史郎さん、大熊由紀子さんらと2年ぶりに再会し交友を深めることができた。

2日目 は9時半からはじまり

●富山型デイの井戸端会議「私たちもんもんとしています」

として富山県内の他、福井、山梨の富山型デイを経営する代表者7名が登壇して現状の課題を語りあった。報酬の課題。制度の課題など本音がどんどんでてくるまさに井戸端会議で、共感する場面では会場から拍手が湧いていた。

●「あなたの周りにちょっと変わった人いませんか 発達障害をうまくいかす」では新潟県の高等学校で共育コーディネーターをされている南雲明彦さん、 富山県ひきこもり地域支援センター 支援相談員 森田頼子さん、

ふらっと代表 宮袋さん

発達障害の当事者である南雲さんに自らの体験を語っていただきながら、県のひきこもり相談窓口の担当者とともに、共生型デイでのひきこもり、発達障がいの取り組みを浮き彫りにするものだった。うつ病やひきこもり、発達障害について、ひきこもり支援の森田さんが富山型のミーティングで飛び込みで参加されたりしたところから交流が生まれ、現在富山型と引きこもり相談窓口との共同の取り組みが始まっている事が紹介された。発達障がいを抱え、ひきこもり状態になっていた若者が、富山型でボランティアをしたり就労しているケースも生まれている。なぜそうなのかといえば、「富山型デイは気持ちが安全安心な場だからではないか」また「うそをつかない」のがいいのではないか。など言葉が続いていた。

その後、ランチョンセミナーとして富山型デイを紹介するビデオを見つつ昼食。

● まとめセッション

「誰もが安心して暮らせるまちづくりを」日本福祉大学 副学長 平野隆之氏、 宅老所・グループホーム全国ネットワーク代表世話人 惣万佳代子氏 富山市市長 森 雅志氏 厚生労働省 年金局 局長 鈴木俊彦氏 コーディネーターとして大熊ゆき子氏が登壇してまとめのセッション。

冒頭、惣万さんが2日間の講演内容になぜ、生活困窮者、ダルクの動き、発達障害の動きをいれたのか。ということについて、これまでは、一つ屋根の下で赤ちゃんからお年寄りまで障がい者、障がい児もいれて過ごす事が富山型の動きだったけれど、地域にはいろんな生きづらい方がいる。そうした動きに対して富山型が如何に取り組むかを提起したかった。と発言された。

共生社会とは、「赤ちゃんからお年よりまで、障害があっても、誰も排除せず、ひとりひとりが輝き、安心して暮らせる社会」「みんなが一つ屋根の下で過ごすことは、私は日本の文化である」と考えている。そして、今般のフローレンスナイチンゲール記章受賞について、「世界が共生デイサービスを認めたということだと思っている」と発言し会場から拍手が湧いた

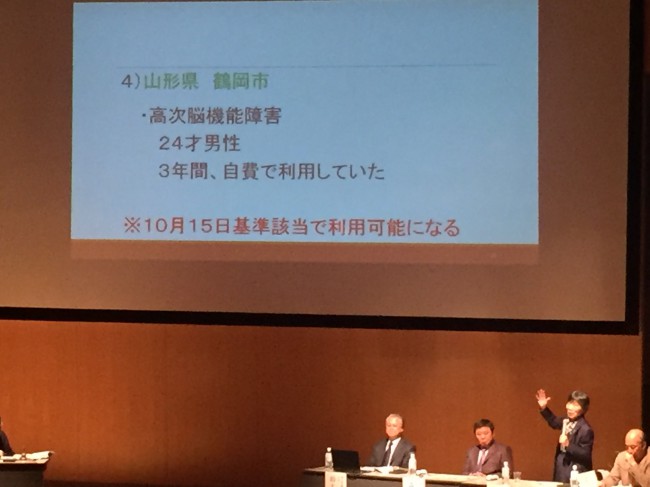

その後、現状の富山型デイの課題として、●基準該当の報酬が指定の報酬の7割程度であるということや、送迎加算がつかない事を指摘。又、自治体の基準該当の捉え方に差があり、なかなか認められない実例が紹介された(佐賀県、大阪府など)そうした中、「山形県鶴岡市 では高次脳機能障害で3年間自費利用していた24歳の方が鶴岡市にはたらきかけて3ヶ月で基準該当が認められた。頑張れば3ヶ月で基準該当がとれる。これはとてもいい実例です」と私達の事例が紹介された。

大変光栄なことである。又、障がい者の支援実態について、障害者支援法から介護保険に切り替わると年間8万円もの負担増になることについてもテーマになり介護保険や予算見通しの今後などについて議論が続いた。

さらに惣万さんは、「一億総活躍社会」の中で「介護施設50万人分増床する」としながら、「1介護職員の確保の具体策が出されていない 2、職員の賃金の対策が出されていない」ことを問題提起した。

そして今後の日本丸はどう向かうべきかとして、惣万さんは、「1.ハード(箱物)からハート(心)へ。2.人づくり、人員確保に力をいれる、3.国家戦略として「共生デイサービス」を進める。1万人に対し1カ所。町の拠点とする。4.全国の県や市町村に共生型の窓口を設置し、担当課を明示する 5.共生型デイサービスの単独の介護報酬をつくる。としてa.基準該当の報酬のアップ b.送迎等の加算をつける C.基準該当の定義の検討 柔軟に取りくみやすくする が提起され、それを受けて国の今後のプランなどが提示された。

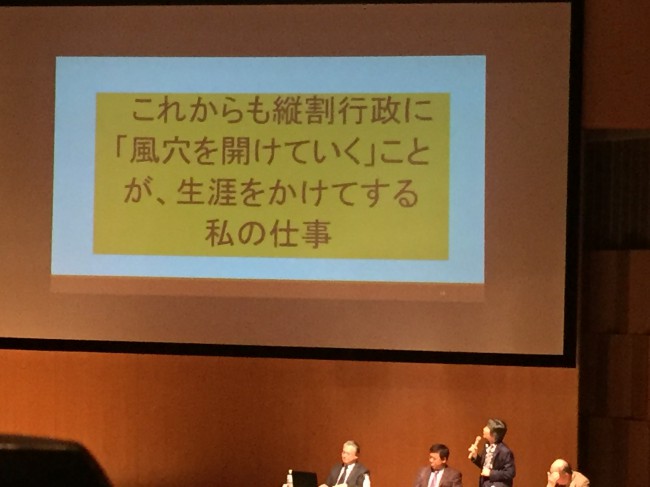

そして結びに「風穴を開けていく」ことが生涯をかけてする私の仕事」と惣万さんが締めくくった。

こうした惣万さんのプレゼンを中心として、平野先生からは、基準該当などの制度の解説や、第二ステージにはいった富山型デイの課題や期待が大いに語られた。

また、厚生労働省年金局長(元社会援護局) 鈴木氏からは、こうし富山型について「これからの福祉の動きを先取りした先進的な取り組み。」「困ったことがあって制度があるという本来の流れを汲む貴重な動き」と評価しつつ、今後の厚労省の政策を発表された。その内容は以下のものである。地域において、誰もが支え合う共生型社会を実現し、人口減少下における効率的で柔軟な事業運営を確保するため、 まちづくりの一つのかたちとして、高齢、障害、児童等の福祉サービスを総合的に提供できる仕組みを推進する。

○ このため、モデル的な事業を実施する中で、そのような手法によるサービス提供のあり方やこれを阻害する規制の 緩和等を検討するとともに、ノウハウの情報提供を行う。と提起されていた。

森富山市長は県議時代に富山デイへの支援を県にはたらきかけていた方であり、「制度はどうであれ、感動する仕事をせい」と新人職員に語りかけていたと惣万さんが賞賛し、「制度を超えたところにある正義の実現が大事なんだ。」と語っていた。又、富山市独自に、生活保護世帯の子供や児童養護施設に入所している中学生たちの支援をおこない、今年大学生や専門学校生になった事を紹介し、満場の拍手が起きた。この制度については以下(市長のエッセイより)

*「富山市学習支援事業」生活保護世帯の子供や児童養護施設に入所している中学生などを支援するため、家庭相談員が家庭などを訪問し相談・アドバイスをするとともに、学習支援員(教員OB、大学生)が学力や実態に応じた個別指導を継続的に行っているのだ。(なお、全国的に、生活困窮者自立支援法により平成27年4月から同様の事業が展開されることとなった)そしてもう一つが、「富山市福祉奨学資金給付事業」というものである。これは、先に述べたような環境にある子供たちが高校卒業後に介護・福祉・医療などを志して資格取得のための学校に進もうとする際に、入学準備奨学資金として30万円以内を、学費奨学資金として年間50万円以内を、生活奨学資金として月額4万円以内をそれぞれ支給するという内容である。進学する学校は県内の大学・短大・専門学校としており、保育士・看護師・准看護師・社会福祉士・介護福祉士・理学療法士・作業療法士などの資格を取得後に県内の福祉事業所で働く意思のある者を対象としている。学費などは市から学校に直接支給し、生活費は本人に支給する仕組みとなっている。なお、この奨学金は将来の返済を不要としている。また保証人も求めないこととした。財源はこの事業に賛同いただいた方からの寄附金を充てることとしている。

●プログラムの最後には壇上に共生デイ実行委員が壇上にあがり、富山県民歌を合唱。惣万さんの「いい介護をしよう。いい仲間をつくろう。みなさんも仲間になってください」の一言、満場の拍手で終了となった。

(考察・感想)フローレンスナイチンゲール受賞も契機として共生型デイサービスは国際的にも認められ、富山県はこの民間モデルを積極的に支援し続け、制度を次々と進化させている。共生型の地域づくりは国も掲げ、それを目指す上での富山県をモデルとして国の制度に取り入れ、されに今後の人口減少、超高齢化社会の福祉拠点施設として支援内容が検討されはじめている。それを実感したフォーラムだった。共生型デイをなんとか自分の地域で実現させようとしている全国から800名集まった方々と問題を共有でき、交流でき、大変多くを学ばせていただいたと思う。

「制度はどうであれ、感動する仕事をせい」と新人職員に語りかけ、「制度を超えたところにある正義の実現が大事なんだ。」と語る富山市長。又、「風穴を開けていく」ことが生涯をかけてする私の仕事という惣万さんの姿勢に感銘を受けたし日常の現場をもちつつ制度を変えていく事の重要性を改めて感じさせられた。富山に限らず心ある行政マン、また全国の心ある事業者と更に交流を深め、自らの現場を進化させ、共生型デイや地域の福祉拠点として充実できたらいいのではないかと考えている。

今般改めて研修派遣頂いた事に感謝申し上げます。ありがとうございました。

実行委員長 惣万佳代子さんと

ホームレス支援 抱僕 奥田知志さん 山崎史郎 まち 人 しごと 創世本部 総括官 山崎史郎さんと。

富山の皆さん、ありがとうございました。今後ともどうぞよろしく。

基準該当 生活介護というサービス

なかなか慣れなかった介護デイサービスの仕事も3ヶ月。送迎の道も、日々の事務作業にもだいぶ慣れてきました。そして「共生型」として取り組んできた、高齢者施設に障害者を基準該当で受け入れ可能にする制度導入についても10月15日に認可され、あとは具体的な請求業務ということで取り組んできました。基本的に介護施設の許認可などについては、県、庄内支庁が窓口です。ところが、基準該当サービスについては認可は市がおこないます。ここ3ヶ月介護保険の高齢者ケアについては請求業務は大体飲み込めましたが、今度は障害者総合支援法がらみで基本から勉強のし直しといった感じです。市の担当、県の担当、障害者、国保連の障害担当の皆様に伺いつつ利用者の10月分の請求のPC打ち込みをおこないました。

基準該当生活介護

|

主な基準 |

||

|

介護保険法による指定通所介護事 業者が、地域において生活介護が提 供されていないこと等により生活 介護を受けることが困難な障害者 に対して指定通所介護を提供する もの。 |

1従業者:基準該当生活介護を受ける利用者数を含めて当該

指定通所介護事業所として必要とされる数以上

2設備等:食堂及び機能訓練室の面積を上記合計数で除して 得た面積が3m²以上 3その他:指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な

技術的支援を受けていること。

(法基準第94条抜粋) |

|

|

介護保険法による指定小規模多機 能型居宅介護事業者が、地域におい て生活介護が提供されていないこ と等により生活介護を受けること が困難な障害者に対して指定小規 模多機能型居宅介護のうち通いサ ービスを提供するもの。 |

1従業者:基準該当生活介護及び特区により提供する自立訓

練を受ける利用者数を含めて当該指定小規模多機能型居宅

介護の通いサービスの利用者数とした場合に、当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所として必要とされる数以上

2設備等:居間及び食堂は機能を十分に発揮しうる適当な広 さを有すること

3その他:指定小規模多機能型居宅介護の登録定員は、指定

小規模多機能型居宅介護の登録者数と基準該当生活介護と みなされる通いサービス及び特区により提供する自立訓練 とみなされる通いサービスを利用するための登録者数の合 計数を1日あたりの上限とし、25人以下とすること。また、

通いサービスの利用定員は、登録定員の2分の1から15人

までの範囲内とすること。

指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的 支援を受けていること。

(法基準第94条の2抜粋)

|

|

となっており、うちは、介護保険法による指定通所介護事業者である。生活介護には二通りあって、

Ⅰ 通所介護事業者とⅡ 指定小規模多機能型居宅介護施設。Ⅰは691単位 Ⅱは851単位。

これまで当事業所の利用者で高次脳機能障害の障害者認定を受けている方は自費利用だったのですが、これでサービスについては自費負担ゼロで支援できるのです。

毎月10日が請求締め切り日だったのですが、6日の金曜日には終えることができました。まずはやれやれです。。

10月15日に正式に番号が与えられ、介護保険法による指定通所介護事業所である わが施設は、障害者総合支援法による国保での生活介護サービスを障害者におこなえる施設となったのです。共生型デイへの一歩前進です。

小規模デイサービスについて国では淘汰しようとしているということも聞きます。しかしながら小規模だから一人一人の利用者の方に対して目配り気配りができるし、天気に応じてドライブに行くなど機敏性に富むレクリエーションができる。この秋は朝日、田麦俣の七つ滝の紅葉に皆さん驚嘆されていました。来週は加茂水族館に行きます。心が元気になるような瞬間を味わっていただきたい。などと思いながら連れ出すのですが、こうしたことができるのも小規模ならではの特性であるととらえています。

小規模事業所での基準該当 生活介護を行うことは、昨今ずいぶん厳しくなりつつある小規模事業所にとって少しだけ経営にも貢献するようです。

いずれにしても少しだけ新たな展開。一歩一歩進めていこうと思います。なお、この11月28,29日は施設の配慮で富山でおこなわれる共生型デイに集う方々のフォーラムに参加させていただきます。しっかり学んできます。

防災士講座の受講とこれまでのふりかえり

昨日、本日と防災士講座を受講しています。如何にこれまでの経験を地域防災につなげるかという事で、鶴岡災害ボランティアネットワークの一員として受講させていただいています。昨日8時集合から午後7時まで、本日8時半から試験終了の5時半すぎまで缶詰状態。阪神淡路大震災後の3年「神戸元気村」現地での経験、日本海重油災害、中越地震 中越元気村 そして東日本大震災以降の初動、OpenJapan、そして県議として水害、広島土砂災害の現場調査などをおこなってきたこれまでを振り返り客観的に包括し、更に自分自身の課題をとらえるいい機会になっています。いつも11月1日は湯殿山の閉山式に参加しているのですが、本日は現世修行の一日であります。

鶴岡の水ーー水道水源切り替えの住民投票運動から15年

2001年10月20日、鶴岡水源の切り替えがおこなわれました。改めてあれから14年。水源切り替えをみんなで決めようと運動していた住民投票運動から15年たちました。15年もたつと昔の事として忘れ去られようとしているのかもしれません。

今、鶴岡市はユネスコの創造都市ネットワークの中の食文化創造都市になり、食の都の全国の先駆けとして発信しています。 私は鶴岡の美味しい食文化を支え続けてきたのはやはり水。それも永年使い続けてきた地下水100%の水道水が、美味しい食文化を産み出し、支え続けてきたのだと心から思い、主張し続けてきました。

それが切り替わって14年。少なからず市民の暮らしが変わってきているのではないかと思います。実際、うちの父も母も口にする水として水道水は一切飲んでいません。切り替え後、ずっと地下水を汲んできて飲み続けてきます。最近は羽黒の竹の露酒造さんが提供されている井戸までタンクをもって汲みに行っています。

コーヒーやお茶をいれる水は必ずその水を使います。そしてご飯を炊くにもその水で炊いたものと水道水では雲泥の差があると言っています。せっかくの新米を美味しく食べるなら井戸水で炊く。これが実家でも我が家でも常識になっています。この竹の露酒造さんの井戸に水汲みに行くと必ず同じように水汲みに来た方と一緒になります。多くは鶴岡市民の方でしたが、たまに遠くからこの水を求めにやってきた等という方とお会いすることがありました。

鶴岡の水道は昭和8年から地下水100%の水道水を使ってきました。そして昭和52年から53年にかけて地下水については詳細の調査が当時の地下水調査の権威によっておこなわれており、大変優れた水源であることが発表されていました。しかしながら人口が増え続け合併前の旧鶴岡市で11万5千人までになると想定し、水が足りないからという理由で月山ダムに水を求めることにしたわけですが、人口減少が深刻な問題になっている今、想定は完全に外れ、広域水道は今現在の段階でも水余りを生じ、実際使っていない分まで水道料を支払っているような状況なのです。

この問題は2001年 NHKクローズアップ現代にもとりあげられ、全国共通の問題の中でも非常にわかりやすい事例であると紹介されました。

私も政治に関わる原点がこの問題です。この水問題を通じ私は柴崎達雄先生、桑原英夫先生をはじめ、数々の研究者の皆様とお会いし、熊本県熊本市、福井県大野市、秋田県 六郷、そしてスウェーデンのヘルシンボリ市などを取材し、本来の水資源の活かし方等について考え続けてきました。更に今、この水道の問題は、民営化やTPPに伴うグローバル市場化などを踏まえると国際的に大変な問題になっており、改めてこれまで問うてきたことをまとめていきたいと思い立ちました。

4年前の県議会一般質問でこの問題を改めてとりあげました。改めてピックアップします。

広域水道事業について(企業管理者)

2001年10月20日、鶴岡市民にとっては忘れられない日であります。昭和8年から鶴岡市民が慣れ親しんできた地下水100%の水道水原がダムの水源に切り替えられた日であります。今年、丁度あれから10年になります。改めて月山ダムに伴う庄内南部広域水道事業について検証します。

(1)水道料金について

まず水道料金についてです。

平成22年の山形県の市町村の水道料金平均は10㎥では全国で最も高く2,099円と日本水道協会の統計資料にあります。以前、鶴岡はその中では安価な方でしたが、水道料金はダム水移行後、最大で切り替え以前の1.85倍 約2倍になりました。

計画の際、ダム建設工事費は780億円でしたが、完成時には1,687億円になりました。その金額が上乗せになったことと、庄内南部広域水道事業の算定の基準となる計画給水量として定めた基本水量10万9千700トンが当時の水使用量と大きく乖離していたこと、つまり水需要予測の失敗のツケが、値段の高騰につながったと考えます。

2001年切り替え当時、県は私が提出した公開質問状に、この乖離について

「計画給水量は、将来の安定供給を踏まえて、長期的な観点から計画された」と、あたかも将来的にはそれを満たすかのように応えていました。

しかし現状、鶴岡市地域は、年約1,000人ずつ人口減少する時代となりました。そして、水使用量は平成 6 年度をピークに結局この17年間減少傾向であります。この減少傾向は更に続き、給水量の増加は見込めない状況と鶴岡市水道ビジョンにも実際に記載されています。

庄内南部地域の水の使用量は、20年度で約5万トン。基本水量の46%にしか当たりません。

使用水量では、例えば20年の年間の実際の使用量と料金算定根拠の責任水量とで127万トンの差が発生しています。その分の水代、年間約2,150万円は実際に自治体は使っていないのに県に料金を支払っていることになります。

人口が右肩上がりの時代にはスケールメリットがあると思われた広域水道事業ですが、人口減少に転じた今、大きな矛盾が生じています。

この事業ですが、今は末端の市町村の水道料金でつじつま合わせをしている状況ですが、「広域水道事業という制度」そのものがもうすでに破綻しているのではないでしょうか?

であれば今後、県はどのように見直しをしていくのか、見直すとすれば、県の責任として受水費用の見直しだけではなく、「基本水量」の見直しにも踏み込むべきだと考えますが、企業管理者のお考えをうかがいます。

(2)水質の確保について

次に水質について。うかがいます。

広域水道への水源切り替え後、発ガン性物質 総トリハロメタンの値は、最高値で平成19年度0.062mg/lと、基準値内ではあるものの、以前の地下水源の23.8倍になりました。今は若干改善されましたが、それでも地下水の5倍であります。

この夏、路上での意識調査などをおこない、市民の声を集めました。

切り替え以前は、「ダムの水も十分においしいはず」と当時の市長は説明していましたが、総サンプル488人中367人、75.2%の方が水質が悪化した。水がまずくなったと答えています。

実際の声として浄水器をつけたり、スーパーの自販機で水を求めたり、飲み水として生で飲まないという水道離れを強いています。

また、地下水では年間13度前後で安定していた水温が、切り替え直後から 冬2度、夏20度以上と不安定になり、光熱費が余分にかかっているという声もいただきました。

結局、住民は水質の悪化、水温の変化にともない、水道料金高騰の他に2重3重の負担をしているのであります。

当初計画で、鶴岡市水道では1万トンの地下水の自己水をブレンドして供給する予定でした。今、一滴も地下水がはいっていません。見直しの際には、水質の面でメリットがある地下水のブレンドを認め、住民ニーズを叶える水道供給に努めて欲しいと考えますが、企業管理者の見解をお尋ねします。

山形県企業局 企業管理者

私のほうからは、広域水道の事業につきまして、2点お応えさせていただきます。

まず、水道料金についてでございますが、本県の広域水道につきましては、

安全な水道水を安定的に供給しますとともに、効率的な事業運営につとめまして、水道料金は、実施しています、23の中で、安いほうから8番目ということであります。

庄内の広域水道につきましては、平成20年4月に、地元からの水道事業のの統一、あるいは料金の低廉に関する要望を踏まえまして、運営費用などの経費節減をはかり、23.9% の引き下げを実施したところであります。そしてあわせまして、責任水量の見直しをおこないまして、受水団体の; 負担軽減をはかってまいったところでございます。今後におきましても、人口減少にともなう、給水量の減少が懸念されますが、お尋ねの基本水量の見直しにつきましては、原価主義を原則とする公営企業におきまして、事業の根幹に影響を与えかねないものでありますので、見直しは、難しいものと考えているところでございます。

企業局としましては、県および、市町村の水道事業が将来にわたって、安定的に役割を果たしていけるように、給水量の将来の見通しに加え、施設の耐震化、や老朽化による更新を加味した、中長期的な収支を勘案しまして、料金の水準等について、関係市町村と話し合いながら、様々な角度から検討して参りたいという風に考えているところでございます。

次に水質の確保についてでございます。県民に提供する水道水の水質の確保というものは、極めて重要でございまして、企業局では、水道法にもとづき、浄水場などの水質検査を定期的に実施しておりますが、水質基準の各項目については、良好な値となっているものでございます。特に朝日浄水場における総トリハロメタンにつきましては、平成21年11月から従来の浄水行程を見直しまして、水のにごりを取り除いてから塩素消毒をおこなうこととしまして、対策前の値に比べまして、3割から5割の低減をはかったところでございます。

また、夏場の水温対策としまして、月山ダムの取水深、水をとる位置を下げまして、水温の低い層から取水しまして、できるだけ冷たい水を提供できるようにつとめているところでございます。議員ご指摘の自己水源と広域水道のブレンドにつきましては、関連市町村の判断により実施されるものであります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この県議会の質疑。実に表面的に返答がなされただけでした。更に追求したかったのですが、再質問の時間がありませんでした。

現在も地下水の経年調査については福島大学の柴崎先生とともに継続中です。

最近の事情については以下、今年2015年5月24日に先生が調査にいらっしゃった際に報告会を開催いたしました。どうぞご覧下さい。

鶴岡の水資源としての地下水のポテンシャルがいかに高いかがおわかりになると思います。

https://www.youtube.com/watch?v=54yHy2aTxBY

憲法違反のクーデター安倍政府を許さない。戦争法廃止!

戦争法 強行採決 2015.9.17〜9.19

憲法破壊のクーデターを忘れない。

現在、憲法違反の政府与党が暴走中

戦争法を廃し、立憲主義、平和主義、民主主義をとりもどしましょう。

2015年9月17日。言論の府、良識の府と称されていた「国会、参議院」。「戦争法案」安保法制を議論する参議院の委員会の場で、自公与党による「人間かまくら」がつくられ、暴力的に「戦争法」(平和安全保障法制)が強行採決された。私はこの夏、「戦争法」に対して絶対反対を路上で唱え続けてきた。私が反対している論拠を述べたいと思う。この戦争法は、歴然とした憲法違反であることはいうまでもない。そしてアベ政治の暴走については新聞、テレビ、週刊誌やインターネットなどで周知の事と思うのだが、改めて下に記すことにする。

1)そもそもこの法律が一体なんのための法律なのか。立法事実がない「戦争法」

必要性や正当性を裏付ける客観的な事実、根拠である「立法事実」が国会審議の中で失われてしまっている。ホルムズ海峡での機雷掃海は安倍首相自らが「現在の国際情勢に照らせば、現実の問題として発生することを具体的に想定しているものではない」と認めた。また、紛争国から避難する日本人のお年寄りや、母親と乳児を輸送する米艦船防護については、「邦人が乗っているかどうかは絶対的なものではない」と中谷防衛相は述べ首相も同調した。

2)集団的自衛権 行使が合憲であるとする根拠は全くない。

安倍首相や政府が主張する砂川判決、47年政府見解は、集団的自衛権のなんら論拠にならないことが判明している。(http://blogos.com/article/112973/)また、端的に集団的自衛権とは、「他国(同盟国)の戦争に加担すること」である。それ以上でもそれ以下でもない。又政府は「限定的」集団的自衛権」などと主張するが、実際の戦争の実状からすれば非常識な話。後方支援とか兵站は、敵国から見れば全くの軍事的武力行使と同様にとらえられ、格好の標的になる。国際法上でも「限定的」集団的自衛権などありえないとの事である。

3)安倍総理が言う「積極的平和主義」は本来の意味と真逆

米国との軍事同盟を強固にすることによって抑止力が高まり、北朝鮮や中国からの脅威に備えることができると安倍政府は主張する。しかしながら、軍事の抑止力でテロは防げるのか? 米国と一体とみなされれば、テロの脅威は日本国内にも広がる。つまり国民へのリスクが高くなると考える方が自然だ。それを政府は誤魔化し国民のリスクは高まらないと主張し続けている。「積極的平和」の概念を創出したノルウェーの平和学の祖 ヨハンガルトゥング博士は、本来の「積極的平和」とは、貧困、抑圧、差別などの「構造的暴力」がない状態のことをいい、決して「テロとの戦い」に勝利して、脅威を取り除くようなことではないと説き安倍総理の「積極的平和主義」は盗用と評している。

4)「憲法守って国を守らないのか?」の矛盾

北朝鮮、中国の脅威について、安倍政府、自公与党、その支持者達は煽る。そしてその脅威から国民の生命と財産を守る為に「集団的自衛権」が必要と説く。しかしそれはまるでショックドクトリン(脅威を煽って評判の悪い政策を実現する)のようではないか。北朝鮮が本当にミサイルを飛ばしたら、米国や国連により壊滅ということになるだろう。そして中国については、米国とも日本とも経済的な関係性が密な関係にあり、一部尖閣などの問題から紛争に陥るなどということは米国も望んでないということが知られている。憲法を守り、日本が専守防衛に徹する限り、むやみに攻められることはないというのが今の現状であると言う見方を私は支持する。「他の国のために武力行使するのが集団的自衛権であり、そこに「限定的」などと言いのけることは詭弁でしかない。米国がおこなう戦争に後方支援や武器弾薬の補充や兵站で加担する、集団的自衛権を認めれば、現場へ赴く自衛隊の命のリスクは確実に高まる。そして敵国となる国からみれば米国と同等に見なされ、テロなどからの脅威は国民全体に及ぶことになる。

5)立憲主義の破壊は、法治国家が破壊され独裁政治に向かこと。

平和憲法があり、憲法による政治権力の縛りがあったからこそ、私たちの日本は戦後70年間によって文字通りの平和が守られ続けてきた。この縛りを破る憲法違反の法律は絶対に認められない。そもそも憲法は、国民の自由と人権を守るために、国家権力を縛るルールであり最高法規である。そして310万人もの先の戦争の犠牲の上に成り立ち二度とあの惨禍を繰り返さぬように国民が成立させた最高法規である。我が国は歴代、これまでこの憲法の下に政治が行われてきた立憲民主主義国家だ。安倍政府の政治は、内閣法制局長官までも自分の意のままに操り憲法の解釈を変更した。まさに昨年7月1日の集団的自衛権行使容認の閣議決定、そして今般の「戦争法」の重要点は、集団的自衛権を認めるものであり、憲法を越える。9月17日から19日までの国会は、これまでの立憲主義や民主主義、平和主義が破壊されたクーデターだ。日本は今、法の下での政治である法治国家ではなく、「私が言うんだから間違いはない」などとおごった態度の総理大臣、いわば人の下での政治、人治国家にしようとする政府により国民がコントロールされようとしている。まさに独裁主義政治に成り下がっている。自民党の憲法草案は「憲法によって国を縛るのではなく、憲法によって国民を縛るトンデモナイ代物だ。今後、アベ政治は改憲に向かって突き進むのかもしれないが、改めて、現憲法の正しさを租借し伝えること、そしてあくまで近代民主主義国家の立憲主義の常識を伝えていかなければならない。

いずれにしても、このナチスのような暴走政治に歯止めをかける事が必要です。立憲主義、民主主義、平和主義を取り戻し、戦争法を廃止にし、アベ総理を退陣に追いこんでいきましょう。

TPPの大筋合意に対して。「うそつかない、TPP断固反対」は真っ赤なウソ!?

TPPの大筋合意に対して、「TPPに反対する人々の運動」より声明が発表されました。

特に農業を基幹産業とする山形県にとって、コメ、牛肉などへの影響は必須であり、この安易な政府の姿勢は絶対に許されない事であると思います。TPPは実は農業だけの問題ではない。医療福祉、保険、公共事業などあらゆる分野への影響が懸念されるまさに、日本システムの破壊、社会的共通資本というべき自然、福祉、教育の破壊につながりかねない大問題であります。「私たちの生活を豊かにし、チャンスをもたらす」などと、開き直って強調するだけの安倍首相の言葉は安易に信用してはならないのです。以下、声明文を引用します。

TPP「大筋合意」に抗議し、批准阻止をめざし運動を進めます

米国・アトランタで開かれたTPP(環太平洋経済連携)閣僚会合は、10 月5 日午前(日

本時間5日夜)、全閣僚が出席した全体会合を開き、「TPP 交渉は大筋合意に達した」と発

表しました。交渉参加国の利害が複雑に絡み合い、錯綜する「矛盾の塊」ともいえるもの

ですが、TPP 交渉が新しいステージに上がったことは事実です。そして日本政府はこの「大

筋合意」の推進役を果たしたと日本のマスメディアは伝えています。

今後、参加各国は協定調印に向け具体的な決め事の整理と調整を行うと同時に、それぞ

れの国内での制度や法律の整備、議会での批准審議などが進められます。

今回の「大筋合意」の性格を簡潔にまとめると次の二点に集約できます。一つは、大ま

かにみて新興国の主張が抑え込まれ、先進国特に米国、ついで日本の利害が優先されてい

ること。二つは、日本の国内問題です。終盤まで懸案として残った自動車部品の原産地比

率では日本の自動車産業の立場を守り抜いた反面、農業・農産物では限りなく妥協を重ね、

ほとんど丸裸と言ってよい状況に陥ったこと。

二つ目の日本の状況について付けたしますと、前回の2014 年12 月衆院選で自民党は「聖

域なき関税撤廃を前提とするTPP 交渉参加に反対」を掲げ、「ウソつかない、TPP 断固反

対」のポスターを貼りめぐらして選挙運動をしました。また、国会では2013 年4 月に衆

参院両院の農林水産委員会が与野党一致で「 米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作

物などの農林水産物の重要品目について、引き続き再生産可能となるよう除外又は再協議

の対象とすること」「食の安全・安心及び食料の安定生産を損なわないこと」などを内容と

する決議を行っています。今回の政府のTPP 大筋合意は自民党の公約にも国会決議にも反

していることを指摘せざるをえません。

日本政府がTPP 交渉参加を表明した2011 年以来、一貫して「TPP 反対」を掲げて運動

を切り拓いてきた私たち「TPP に反対する人々の運動」は、今回の「大筋合意」に対し、

満腔の怒りをもって抗議します。そして以下のことを要求します。

1、政府は、ただちに「大筋合意」に至る交渉経過をつまびらかにすると同時に、合意内

容をすべて公開すること。

2、国会議員は、与党自民党議員を含め、TPP 参加条件を少なくとも国会決議の水準にま

で引き戻し、今回の「大筋合意」を撤回すること。

3、政府は、今回の「大筋合意」は公約違反であることを認め、合意を撤回することを参

加国に通知し、それが受け入れられない場合はTPP 交渉から離脱すること。

TPP に反対する運動は、今回の「大筋合意」で弱まることは決してありません。TPP

反対運動は国内だけでなく、米国、オーストラリア、ニュージーランドをはじめとする交

渉参加国の市民の間で、大きく広がっています。私たち「TPP に反対する人々の運動」に

参加する都市生活者、農民、労働者、食の安全や環境・人権問題に取り組む市民グループ

は、同じ思いを持つこれら内外の個人・団体と連携し、「TPP 批准阻止」に向け、粘り強

い運動を続けます。 以上、声明します。

2015 年10 月5 日

TPP に反対する人々の運動

TPP交渉大筋合意!? これも公約違反、国民への背任行為だ。

TPP。

ずっと反対表明をし続けてきたTPPの交渉が大筋合意 昨晩の甘利大臣、そして安倍総理会見は、以前の選挙で「TPP反対」のポスターを貼っていたのをご存知の方も多いだろう。この大筋合意後の記者会見で、全く開き直った姿勢で安倍首相は

「日本と米国がリードして、アジア太平洋に自由と繁栄の海を築き上げるTPPが大筋合意した」と述べた。また「世界経済の4割近くを占める広大な経済圏が生まれる」と強調。その上で「その中心に日本が参加する。TPPはまさに国家100年の計だ」などと述べている。さすがは、国民無視の憲法破壊の総理大臣の言葉だと思える。

これまでTPPについて私は県議会で反対を表明し、農政や医療、公共事業入札などについての影響について広報誌などで伝えてきた。反対集会にも数多く参加してきた。その集会には自民党の県議もほとんどの方が参加し「がんばりましょう」と拳をあげていた。

山田正彦元農林水産大臣は、差し止め訴訟の運動をおこなっている。園FBには、以下のようにあった。

ーーーー以下 引用

TPP交渉このまま大筋合意になっても、米国議会は大統領選挙終るまでは、塩漬けの状態のまま批准できません。

米国議会では、1票差でTPPの前提となるTPA法を採決しましたが、当時賛成に回った有力議員も、今回の大筋合意には反対です。

カナダの労働総同盟の会長にもお会いしましたが、世論調査では、近く総選挙でハーバー首相からTPP反対の首相に交代するそうです。

ペルー、チリ、、マレーシア、豪州、NZ5ヶ国はバイオ医薬品の保護期間ジェネリック薬品が作れ無くなることだけでなく、医療費が2,3倍になることに反対しています。

報道されていませんが、遺伝子組み換え食品の表示、国民皆保健の制度等も国有事業、ISD条項なので、米国企業との公平な市場競争のもと壊されて行きます。

お願いです。シエア、拡散して頂けませんか。

今回の交渉、安倍、甘利は、日本だけ自動車にしても、農産品にしても全て譲ってしまいました。

しかも、成立しても、内容を議員、国民にも知らせない秘密保持義務が4年間も課されているのです。

しかし、私達の闘いはこれからです。

まず、違憲による差止め訴訟、実質審議に入って11月16日、第2回公判です。第3次訴訟の原告を求めています。

米国、日本の議員にも手紙を書いて批准させない運動等。

ーーーーー以上引用。

このTPPを国民が許してはならない。日本の農業、日本の社会構造を守るためにも、更なる運動が必要だ。私も正確な情報を集めつつ運動を展開していきたい。