8月10日 原発再稼働の暴挙。絶対反対!

8月10日。1年11ヶ月原発ゼロ状態でこれまできた日本のエネルギーが明日には原発ありになろうとしている。川内原発が再稼働するというのだ。

僕は4年と4ヶ月前の3.11を日本のターニングポイントにして、持続可能な未来へまっすぐに進むような社会でなければならないのではないか。と問いかけを続けてきた。持続不可能社会から持続可能社会へ。 県議会の場でもその定義も述べてきた。1)地殻から掘り出す物質の濃度が増え続けない 2)人間が創り出す物質の濃度が増え続けない 3)自然が物理的に劣化しない 4)人々が見たそうとする基本的なニーズを妨げない。 これがナチュラルステップの掲げる持続可能な社会の定義。原発に頼る社会はこの1)から4)全てに反するとこの定義をつくったナチュラルステップ創始者、カールヘンリクロベール氏も力説していた。この定義でいうと持続可能な社会を形成するにはやぱり自然エネルギーに限るということになる。 今回の再稼働だが、リスクに対する対処は全くといっていいほどできていない事がいえる。「世界最高水準の新基準で認められた原発といっても、フクイチの収束はできているのか。先般も地下水の専門家の話を伺ったが、全くできていない。そして新基準といっても、メルトダウンした際の対策や、テロへの脅威の対策はどうか。これは以前報道ステーションでもとりあげられたが、今回の基準のフィルターベントは、ヨーロッパでは昔から標準装備。更に、メルトダウンした際も絶対にフクイチのようにスルーしないようにコアキャッチャーを設け、更に原子炉は911のように航空機が突っ込んでも守られるように厳重な二重隔壁で守られている。こうした対処が出来ているかといったら全くできていないのだ。 あれだけの、世界史に残るような事故を起こしておいて、未だ収束できてもいないのに、全く反省もなく「世界最高基準の新基準」という詭弁での再稼働。全く暴挙としかいいようがない。(参考 http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-3843.html)

経済的にも不良債権といわれる原発。ドイツのシーメンスは原発メーカーだったが撤退し、自然エネルギーに力を注ぎ込んでいる。もう経済的にもシフトがおこなわれている今、このご時世に、この日本で再稼働というのは許せないことだ。昨今の報道で、この猛暑でも電力には余裕ありとのこと。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150808-00000006-asahi-bus_all もはや何のための原発再稼働なのか? 全くわからない。

持続可能な社会を目指す欧州社会など先進諸国の動向からは論外の原発再稼働。

私は絶対反対だ。

持続可能といえる社会を目指すにも、憲法を守れ!安倍政治を許さない!

本日8月6日、広島原爆投下の日。

安保法制=戦争法案の参議院の議論が続いています。「法的安定性は関係ない」などと堂々と言及した磯崎補佐官。今週冒頭のあのような答弁で幕引きはないと思います。

国会では法案上で、4日に、他国軍への後方支援の際、自衛隊が提供できる「弾薬」について、政府は法律上、ミサイルも提供できるという考えを示しました。

そして5日は、「核兵器、化学兵器、毒ガス兵器は輸送可能か」と問われた中谷氏は、「法律上は排除していない」と答弁。内閣法制局長官は「憲法上、核兵器を保有してはならないことではない」と答弁。

非人道兵器をなんでも運べる法案が今般の戦争法案であるということが明らかになった。ということです。

全くとんでもない話。憲法違反だらけの安倍政権は退陣を。

そして、市民社会の運動をもっと前へ。

今、改めて憲法前文を僕らはもう一度かみしめましょう。

日本国憲法前文。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

本日は広島の日。一瞬のうちに命を奪われた14万人もの命への黙祷とともに、憲法を改めてかみしめる日に。

法的安定性が関係ない!?何て?

安倍総理の磯崎補佐官の発言

なんだろう。この発言は!? そしてこの自信ありげの態度は。

首相補佐官の演説。この姿勢こそ安倍政治。

「憲法で書かれていないから大丈夫」という、外見的立憲主義。

そして「法的安定性は関係なし」とは?

完全に法治国家の政府の発言ではなくなっている。

参議院28日の質疑で民主党の福山参議院議員が「更迭すべき」と追求。行政府の人間として法的安定性は関係ないなどという発言は、閣議決定違反ではないか。とも伝えている。当然だ。憲法の法的安定性を行政府が保てないとしたら大問題。憲法違反の磯崎補佐官はただちに更迭すべきだ。

安保法案=戦争法案 強行採決 立憲民主主義を根底から覆す暴挙。憲法違反政党自公を許さない

立憲民主主義国家、積極的非暴力平和主義を貫いてきた戦後70年の日本の憲政史上、最悪の強行採決が昨日7月15日。国会を10万人以上の方々が取り囲んでいる。ささやかではあるが僕も連日声を上げ続けている。本日の衆議院でも自民党、公明党による憲法破壊、立憲主義破壊がおこなわれるのか。憲法の番人は私たち国民だ。「権力の暴走を止めよう。

7月15日午後6時からパル前にて戦争法案 強行採決絶対反対市民の行動に参加。その後「知憲の会」vol1をおこないました。伊藤真先生の講演は実にわかりやすいとしきりでした。

以下、国会質疑のダイジェストが届きました。最終質疑でもごまかしと詭弁が続いています。中継映像も見ましたが特に辻元議員への質疑は酷かった。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

{安保法案問題}昨日の締めくくり総括質疑の内容。どこが円満採決(自民党見解)か? 論点が出尽くしたといえるのか?(公明党見解)?なんでこれで質疑を打ち切れるのか。憲法違反 立憲主義破壊の 自公の暴挙。

以下、総括質疑のダイジェストです。

【7月15日(水)安保法制特別委員会 締め括り総括質疑 ダイジェスト】

※首相出席、NHK中継なし(信じられません)

中継アーカイブ

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php…

◆長妻昭(民主)

「安倍総理、今日強行採決するんですか? 説明が尽くされたと考えます

か? 浜田委員長、やるんですか? 今日の採決の撤回を求めます! 時間

数を強調するが、後ろから紙が出て、意味のある答弁は少ない」

「答弁は全てバラ色。米国で先に公約した姿勢が問題だ。防衛出動を命じ

られるのは総理お一人。「我が国に戦火が及ぶことがないのに、日本を侵

害する意思がないのに集団的自衛権が行使できる」との答弁すらある」

◆長妻昭

「総理が適切な歴史認識を持っているかは重要であり、安保法制と密接不

可分だ。かつて「国策を誤った戦争だったか?」と総理に何度も聞いたが

答えなかった。軍人が閣僚になったり、大政翼賛会を作ったりしたのは間

違いだったか?」

安倍首相「歴史的事象にいちいち論評するのは避ける」

長妻「安保法制を使い一番重い決断をするのは総理だ。従来の内閣の立場

を引き継いでいるなら、先の大戦は誤りだったと認識しているか?」

安倍「歴代内閣の立場を引き継いでいる。同時に地域の平和に貢献するの

も我々の信念。今回の法制は戦争を繰り返さないとの立場で作り上げた」

◆長妻昭

「先の戦争は間違いだったと考えるか?」

安倍「今の国民が指導者が言えば烏合の衆のように従うというのは国民に

失礼だ。私は国民の英知を信頼している。我々は先の大戦の反省のうえに

日本を作ってきた。しかし、国際情勢の変化をどうとらえるかという問い

から逃れられない」

◆大串博志(民主)

「強行採決は国会にあるまじき行為だ。総理が言う通り、国民は的確な判

断力を持ち「反対」「違憲」「よくわからない」と言っている」

安倍「理解が進んでいないのは事実で、進むように努力するが、国民の命

や幸せを守り抜く責任も付託されている。60年安保やPKO法などに際にも

理解は進まなかった」

◆大串博志

「総理のように「俺たちの判断だから正しい」というのは極めて上から目

線だ。菅官房長官は「ダラダラ続けてはいけない」と言ったが、ダラダラ

と議論をしているのは政府の方だ。総理らは答弁に詰まり、104回、計4時

間24分も審議が止まった」

◆大串博志

「昨日も日比谷野音に2万人を超える人が集まった。女性やシールズなど

若い世代も将来を心配して立ち上がっている。学者や学識者、地方議会も

300近くが「慎重」「反対」の意見書を提出した。世論調査でも反対が過

半を大きく超え、審議が尽くされていないが8割だ。閣僚からも「理解が

進んでない」との声が出ている」

◆大串博志

「総理答弁は二転三転している。米艦への攻撃でも存立危機事態の認定が

「発生」から「明白な危険」に。「存立危機武力攻撃」が何かが不明確だ。

重要な点が二転三転していることに反省はないのか?」

安倍「誤解だ。米国への攻撃が発生し我が国への攻撃が切迫し、米艦攻撃

の明白な危険がある事だ。二転三転していない」

◆辻元清美(民主)

「澤地久枝さんが、この「アベ政治を許さない」との紙を掲げようと呼び

かけている。総理は見たことはありますか?」

安倍「報道で見た」

辻元「自民党のカフェスタの動画が削除された」

安倍「海賊対処法に民主が反対した点について、船に辻元議員が乗ってい

たと言ったのは間違いだった」

◆辻元清美

「「安倍疲れ」との言葉もある。ダラダラと言い訳するのではなく、謝る

べき時に謝るべきだ。自分の言いたい事さえ言っていれば政治が前に進む

というのは改めるべき。国民は憲法、国民主権、民主主義、そして戦後平

和主義の「存立危機事態」だと思っている。アベ政権ではなくアベ政治を

トータルに許さないと言っている」

◆辻元清美

「この委員会は私へのヤジから始まって、私へのデマで終わらせようとす

るのか。個人の話ではなく、国民に対して非常に軽率であり不誠実だ。こ

の期に及んでダラダラ言い訳するのは認められない」

◆辻元清美

「岸田外相は「拘束された自衛隊員はジュネーブ条約上の捕虜として扱わ

れない」と答弁したが、総理は3月、「軍人として扱われなければテロリ

ストとして扱われる」と答弁した。総理の論理なら自衛隊はテロリストと

して扱われるのか?」

岸田「捕虜として扱われないが直ちに解放を求める。我が国の行為は違法

行為ではなく適法行為でありテロリストではない」

◆辻元清美

「イラク派遣時の黒塗り資料が出ないと審議できない。要求しても出てこ

ない。出してもらうまで質問できない」

中谷大臣「全面開示の方向で検討中だ」

辻元「全部出ないと質問できない。出ないと採決できないということでい

いか?」

浜田靖一委員長「そうではない。理事会で検討していく」(騒然)

◆辻元清美

「総理は「侵略戦争に加担する事は絶対ない」と言いながら、「侵略戦争

の定義は定まっていない。見る側で違う」と言った。どうやってあなた自

身が判断するのか?」

安倍「国際法的に定かでないのというのは政府の一貫した立場だ」

辻元「過去の戦争を国策の誤りと判断できない人に安保法制の判断ができ

るのか」

◆辻元清美

「憲法違反の法律を見過ごすのか。憲法99条の憲法尊重義務に違反しない

ように、歴史に恥じぬように、総理は勇気をもって法案を撤回すべきだ。

それが総理にできる国民の声を聞く最大のことだ」

◆下地幹郎(維新)

「何をもって充実した審議とするのか?」

安倍「委員会として充実したとご判断される時だ」

下地「国民が審議を聞いて納得したかどうかだ」

「独自案には党内でも「与党をアシストする」との懸念があったが、それ

を出すのが本当の野党だ。独自案の審議が3回での採決はおかしい」

◆青柳陽一郎(維新)

「中央公聴会で与党推薦の村田(晃嗣)公述人は「地方議会からも懸念の

声が。安保、外交は東京だけの問題でなく、日本全体で深く議論すべき。

地方でも議論できる環境整備を」と述べた。地方議会の理解は進んでいる

か?」

安倍「理解得る努力は重要だが、国会の大きな責務もある」

◆青柳陽一郎

「東京新聞によれば、地方議会の意見書は「反対、廃案」が124件、「慎

重」が168件、「賛成」は5件のみだ。中谷大臣の地元の高知県馬路村でも

全会一致で「法案の制定の中止」を求めている。それでも数の力で押し切

り、修正もせず採決するのか?」

◆赤嶺政賢(共産)

「『イラク復興支援行動史』の黒塗りの資料が未だに提出されていない。

いつまでに出すのか?」

中谷「理事会の指示に従い検討する」

赤嶺「だったら今、理事会を開いてほしい」「イラク空自派遣の教訓の資

料はいつ出るのか?」

中谷「開示の検討中であり速やかに結論を得たい」

※この後、赤嶺議員が17日に委員会を行う動議を提出したが、起立少数で

否決。直後に怒号の中、浜田委員長が各法案の質疑の終局を採決。起立多

数。各案の採決前の討論に。自民党の御法川信英、柿沢未途、濱地雅一の

各議員が討論。その後、野党議員が議長を囲み、多くの議員がプラカード

を掲げ怒号が飛び交う中で浜田委員長が12時26分頃に強行採決。

※上記の強行採決に至る流れは、

このアーカイブの赤嶺政賢議員の部分のうち、28分頃から最後まで。

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php…

7月15日 戦争法案を絶対に廃案に!強行採決絶対反対!

今日15日、羽黒山出羽三山神社では花祭りがおこなわれる。そしてこの13日から鶴岡市内ではお盆がはじまり、僕らは先祖に手を合わせ祈る。

戦後70年。僕は一昨日から小さな介護施設で働きはじめた。昨日そこで戦中に疎開で28歳の時に鶴岡に移り住んだ方にお会いした。東京大空襲で焼け野原になった東京。防空壕の中でB29が頭上を飛ぶ音を底知れぬ恐れの中で聞いたとのこと。空襲がひっきりなしに続く中で、お住まいだった地域は疎開して2ヶ月後に空襲で全てがなくなったとの事。「あの恐怖は90歳を越えた今でも忘れられないわ」とお話してくださった。戦争で失われる命。戦争プロパガンダで狂う社会。治安維持法で「反対!」と一声で逮捕、投獄、拷問が行われた社会。国民を政府に隷従させ、犠牲を強いて、そして、国のかたちがなくなるまで戦いを辞めない政府と、特攻、玉砕。人の下での政治が如何に社会を狂わせ、人を殺してしまうのか。国の言うとおりにいろんな事を我慢していたにもかかわらず、空から爆弾が降ってきて、毎日逃げ惑うしかなかった。そんな日々を体感した人がいたのだ。

終戦。

そして「基本的人権」と平和主義を目標とし、国民が主人公である憲法ができて「もう戦争の恐怖におののかないでいい」と心から喜び、涙した人がどれだけいたのだろう。当時小学生だった親父は友人たちと「もう先生に殴られなくていい」「殺されなくていい」と大層よろこんだと聞いた。そして小、中学校の教室では「あたらしい憲法のはなし」が」配布され、熱心にそれを熟読したのだと聞いた。「あたらしい憲法のはなし」にはこうある。

「國民の基本的人権は、これまでかるく考えられていましたので、憲法第九十七條は、おごそかなことばで、この基本的人権は、人間がながいあいだ力をつくしてえたものであり、これまでいろ/\のことにであってきたえあげられたものであるから、これからもけっして侵すことのできない永久の権利であると記しております。

憲法は、國の最高法規ですから、この憲法できめられてあることにあわないものは、法律でも、命令でも、なんでも、いっさい規則としての力がありません。これも憲法がはっきりきめています。

このように大事な憲法は、天皇陛下もこれをお守りになりますし、國務大臣も、國会の議員も、裁判官も、みなこれを守ってゆく義務があるのです。」

今、この義務に従わない総理大臣たち一部の人達によって憲法を越えた法律が決められようとしている。本日、委員会強行採決されるかもしれない。この暴挙は絶対に止めなければならない。数多くの犠牲と先人の努力を忘れてはならない。

戦争法案、絶対廃案!憲法違反だらけの安倍政権を退陣させよう!

基本的人権の尊重、戦争放棄、国際平和主義 当時の小中学生が学んだ「あたらしい憲法のはなし」読んでいただきたい。とても解りやすいので。

それと、本日午後7時から「第1回知憲カフェ」solaiにておこないます。一人でも二人でもやります。どうぞお越し下さい。伊藤真先生のVTRを観つつ語り合います。

http://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html

木村草太・首都大学東京 准教授 の見解と山口二郎 法政大学教授の見解に学ぶ

安保法案問題 今週の15日水曜日にも委員会強行採決されるかもしれないといわれる安保法案=戦争法案

昨日 中央公聴会があり以下、木村草太氏と我々、地方自治や昨年立憲自治体議員ネットワークなどでお世話になっている、我々にとってはおなじみ山口二郎 法政大学教授が語った。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

木村草太・首都大学東京准教授「憲法無視の政策論は国民無視の政策論」

本日は貴重な機会をいただきありがとうございます。今回の安保法制、特に集団的自衛権の行使容認部分と憲法との関係について意見を述べさせていただきます。まず、結論から申しますと、日本国憲法のもとでは日本への武力攻撃の着手がない段階での武力行使は違憲だ。ですから、日本への武力攻撃の着手に至る前の武力行使は、たとえ国際法上、集団的自衛権の行使として正当化されるとしても日本国憲法に違反する。

政府が提案した存立危機事態条項が、仮に日本への武力攻撃に至る前の武力行使を根拠付けるものとすれば、違憲です。さらに、今までのところ政府がわが国の存立という言葉の明確な定義を示さないため、存立危機事態条項の内容はあまりにも漠然、不明確なものになっています。従って存立危機事態条項は憲法9条違反である以前に、そもそも漠然、不明確ゆえに違憲の評価を受けるものと思われます。

また、維新の党より提案された武力攻撃危機事態条項も、仮に日本への武力攻撃の着手がない段階での武力行使を根拠付けるものだとすれば、憲法に違反します。逆に武力攻撃危機事態とは、外国軍隊への攻撃が、同時に日本への武力攻撃の着手になる事態を意味すると解釈するのであれば、武力攻撃事態条項は合憲だと考えられる。

以下、詳述いたします。まず、日本国憲法が日本政府の武力行使をどう制限しているのか説明いたします。憲法9条は武力行使のための軍事組織、戦力の保有を禁じています。外国への武力行使は原則として違憲であると解釈されています。もっとも、例外を許容する明文の規定があれば、武力行使を合憲と解釈することは可能ですから、9条の例外を認める根拠が存在するのかどうかを検討する必要があります。

従来の政府および有力な憲法学説は、憲法13条は自衛のための必要最小限度の武力行使の根拠となると考えてきた。憲法13条は生命、自由および幸福追求に対する国民の権利は国政の最大の尊重を必要とすると定めており、政府に国内の安全を確保する義務を課している。

個別的自衛権の行使は、その義務を果たすためのもので憲法9条の例外として許容されるという解釈も可能でしょう。他方、外国を防衛する義務を政府に課す規定は日本国憲法には存在しませんから、9条の例外を認めるわけにはいかず、集団的自衛権を行使することは憲法上許されないと結論されます。

また、自衛のための必要最小限度を超える武力行使は憲法9条とは別に、政府の越権行為としても違憲の評価を受けます。そもそも国民主権の憲法のもとでは、政府は憲法を通じて国民から負託された権限しか行使ができません。そして日本国憲法には、政府に行政権と外交権を与える規定はあるものの、軍事権を与えた規定が存在しません。憲法が政府に軍事権を与えていない以上、日本政府が軍事権を行使すれば越権行為であり、違憲です。では、政府と自衛隊はどのような活動ができるのでしょうか。まず、行政権とは自国の主権を用いた国内統治作用のうち立法、司法を控除したものと定義されます。自衛のための最小限度の武力行使は、自国の主権を維持、管理する行為なので、防衛行政として行政権に含まれるとの解釈も十分にあり得ます。武力行使に至らない範囲での国連PKOへの協力は外交協力の範囲として政府の権限に含まれると理解することも可能でしょう。これに対し他国防衛のための武力行使は日本の主権維持作用ではありませんから、防衛行政の一部とは説明できず、また相手国を実力で制圧する作用であり、外交協力ともいえません。従いまして、集団的自衛権の行使として正当化される他国防衛のための武力行使は軍事権の行使だと言わざるを得ず、越権行為としても憲法違反の評価を受けます。

では、自衛のための必要最小限度の武力行使とはどのような範囲の武力行使をいうのでしょうか。法的にみた場合、日本の防衛のための武力行使には、自衛目的の先制攻撃と個別的自衛権の行使の2種類があります。前者の自衛目的の先制攻撃は、日本への攻撃の具体的な危険、すなわち着手がない段階で、将来、武力攻撃が生じる可能性を除去するために行われる武力行使を言います。

他方、後者の個別的自衛権の行使は、日本への武力攻撃の具体的な危険を除去するために国際法上の個別的自衛権で認められた武力行使を言います。武力攻撃の具体的な危険を認定するには攻撃国の武力攻撃への着手が必要であり、着手がない段階での攻撃は必要最小限度の自衛の措置には含まれないはずです。

先ほど見た憲法13条は国民の生命、自由、幸福追求の権利を保護していますが、それらの権利が侵害される具体的な危険がない段階、すなわち抽象的な危険しかない段階で、それを除去してもらう安心感を保障しているわけではありません。従って自衛目的の先制攻撃を憲法9条の例外として認めることはできません。自衛のための必要最小限度の武力行使と認められるのは、あくまでも個別的自衛権の行使に限られるでしょう。これに対し、集団的自衛権が行使できる状況では、すでに外国に武力攻撃があり、国際法上は他国防衛のための措置であり、先制攻撃ではないとの反論も想定されます。しかし、国際法上の適法、違法と、日本国憲法上の合憲、違憲の判断は独立に検討されるべきものです。外国への武力攻撃があったとしても、それが日本への武力攻撃と評価できないのであれば、仮に国際法上は集団的自衛権で正当化できるとしても、それは他国防衛として正当化できるにとどまり、憲法上の自衛の措置としては違憲の先制攻撃と評価されます。では、政府と自衛隊はどのような活動ができるのでしょうか。まず、行政権とは自国の主権を用いた国内統治作用のうち立法、司法を控除したものと定義されます。自衛のための最小限度の武力行使は、自国の主権を維持、管理する行為なので、防衛行政として行政権に含まれるとの解釈も十分にあり得ます。武力行使に至らない範囲での国連PKOへの協力は外交協力の範囲として政府の権限に含まれると理解することも可能でしょう。これに対し他国防衛のための武力行使は日本の主権維持作用ではありませんから、防衛行政の一部とは説明できず、また相手国を実力で制圧する作用であり、外交協力ともいえません。従いまして、集団的自衛権の行使として正当化される他国防衛のための武力行使は軍事権の行使だと言わざるを得ず、越権行為としても憲法違反の評価を受けます。

では、自衛のための必要最小限度の武力行使とはどのような範囲の武力行使をいうのでしょうか。法的にみた場合、日本の防衛のための武力行使には、自衛目的の先制攻撃と個別的自衛権の行使の2種類があります。前者の自衛目的の先制攻撃は、日本への攻撃の具体的な危険、すなわち着手がない段階で、将来、武力攻撃が生じる可能性を除去するために行われる武力行使を言います。

他方、後者の個別的自衛権の行使は、日本への武力攻撃の具体的な危険を除去するために国際法上の個別的自衛権で認められた武力行使を言います。武力攻撃の具体的な危険を認定するには攻撃国の武力攻撃への着手が必要であり、着手がない段階での攻撃は必要最小限度の自衛の措置には含まれないはずです。

先ほど見た憲法13条は国民の生命、自由、幸福追求の権利を保護していますが、それらの権利が侵害される具体的な危険がない段階、すなわち抽象的な危険しかない段階で、それを除去してもらう安心感を保障しているわけではありません。従って自衛目的の先制攻撃を憲法9条の例外として認めることはできません。自衛のための必要最小限度の武力行使と認められるのは、あくまでも個別的自衛権の行使に限られるでしょう。これに対し、集団的自衛権が行使できる状況では、すでに外国に武力攻撃があり、国際法上は他国防衛のための措置であり、先制攻撃ではないとの反論も想定されます。しかし、国際法上の適法、違法と、日本国憲法上の合憲、違憲の判断は独立に検討されるべきものです。外国への武力攻撃があったとしても、それが日本への武力攻撃と評価できないのであれば、仮に国際法上は集団的自衛権で正当化できるとしても、それは他国防衛として正当化できるにとどまり、憲法上の自衛の措置としては違憲の先制攻撃と評価されます。

また、政府は最高裁砂川事件判決で集団的自衛権の行使は合憲だと認められたというかのような説明をすることがあります。しかし、この判決は日本の自衛の措置として米軍駐留を認めることの合憲性を判断したものにすぎません。さらに、この判決は自衛隊を編成して個別的自衛権を行使することの合憲性すら判断を留保しており、どう考えても、集団的自衛権の合憲性を認めたものとはいえません。

以上のように日本国憲法のもとで許容されるのは、日本への武力攻撃の着手があった段階でなされる自衛のための必要最小限度の武力行使に限られます。このため集団的自衛権の行使は憲法違反になるとされてきたのです。

つまり、わが国の存立が脅かされる事態だと認定できるのは、武力攻撃事態に限られると述べているのです。そもそも近代国家は主権国家ですから、法学的にはわが国の存立が維持されているかどうかは、日本の主権が維持できているかどうかを基準に判断されるはずです。国家間の関係のうち外交は相互の危険を尊重する作用、軍事は相手国の主権を制圧する活動ですから、国家の存立が脅かされる事態とは軍事権が行使された状態、武力攻撃を受ける事態と定義せざるを得ないのです。

そうすると、昭和47年見解と矛盾しない形で存立危機事態を認定できるのは、日本自身も武力攻撃を受けている場合に限られるでしょう。しかし、現在の政府答弁はわが国の存立という概念について、ほとんど明確な定義を与えていません。また、存立危機事態は日本への武力攻撃がない事態では認定ができないという従来の説明を避け、石油の値段が上がったり、日米同盟が揺らいだりする場合には、日本が武力攻撃を受けていなくても存立危機事態を認定できるかのように答弁することもあります。

わが国の存立という言葉を従来の政府見解から離れて解釈するのであれば、存立危機事態条項は日本への武力攻撃への着手のない段階での武力行使を根拠付けるもので、明確に憲法違反です。

以上の見解は著名な憲法学者はもちろん、歴代内閣法制局長官ら憲法解釈の専門的知識を持った法律家の大半が一致する見解であり、裁判所が同様の見解を取る可能性も高いといえます。

従って、これまでの議論を前提にすると、存立危機事態条項の選定は、看過しがたい訴訟リスクを発生させます。この条項が日本の安全保障に必要不可欠であるのであれば、そのような法的安定性が著しく欠ける形で制定すべきではなく、憲法改正の手続きは必須と思われます。

ただし、日本と外国が同時に武力攻撃を受けている場合の反撃は国際法的には集団的自衛権でも個別的自衛権でも正当化できるでしょう。このため、同時攻撃の場合に武力行使をすることは、憲法違反にはならないものと解釈できます。では、今回の法案の存立危機事態条項についてどう評価すべきでしょうか。みなさんもうご存じの通り、存立危機事態という概念は、今回初めて登場した概念ではありません。昭和47年の政府見解は、わが国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとることは禁じていないとしており、存立危機事態での自衛の措置をとることを認めています。

昨年7月1日の閣議決定も、外国への武力攻撃によって存立危機事態が生じたときには昭和47年の政府見解とは矛盾せずに武力行使ができるという趣旨の議論を展開しています。見識論としてはその通りといえる面もあります。ただし、昭和47年見解は存立危機事態を認定し、憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫不正の侵害に対処する場合に限られると明言しています。

また、そもそも現在の政府答弁では、わが国の存立という言葉があまりにも曖昧模糊(もこ)としております。解釈指針を伴わない法文は、いかなる場合に武力行使を行えるかの基準を曖昧にするもので、憲法9条違反である以前にそもそも曖昧、不明確ゆえに違憲と評価すべきでしょう。さらに内容が不明確だということは、そもそも今回の法案で可能な武力行使の範囲に過不足がないかを政策的に判定することができないということを意味します。

どんな武力行使をするのかの基準が曖昧、不明確なままでは、国民は法案の適否を判断しようがありません。仮に法律が成立したとしても国会が武力行使が法律にのっとってなされているか判断する基準を持たないことになります。これでは政府の武力行使の判断を白紙で一任するようなものです。

さて、日本への武力攻撃の着手がない段階で武力行使を認めることが憲法違反になるとの法理は、維新の党より提案のありました、いわゆる武力攻撃危機事態条項にもそのまま当てはまります。維新の党が日本への武力攻撃の着手のない段階での武力行使を認める条項であるとの解釈を前提にしたものであるなら、憲法違反のそしりを免れないと思います。従って、武力攻撃事態条項についてこれまで認めてこなかった個別的自衛権の拡張である、ないし、集団的自衛権の行使容認であるといった説明を行うことは不適切と思われます。

ただし、維新案における武力攻撃危機事態条項は他国への攻撃が同時に日本への武力攻撃の着手になる場合に、武力行使を認めると解釈することもでき、また、そう解釈する限り合憲といえます。もっとも外国への攻撃が同時に日本への武力攻撃への着手になる事態であれば、現行法でも武力攻撃事態と認定ができるはずであり、個別的自衛権を行使することは可能です。この点は1975年10月29日の衆院予算委員会における宮沢喜一外相答弁以降、何度か確認されていることであります。従って維新の党のみなさまよりご提案のあった武力攻撃危機事態条項は武力攻撃事態条項の内容の一部を確認する条項だということになるでしょう。このような従来の法理を確認する条項は、法内容を明確にするという点では意義があります。

これまでにも従来の政府解釈、最高裁の判例、法理を明確に確認するために立法が行われている例は多くあります。逆に、維新案の内容を拒否した場合には、政府案が日本への武力攻撃の着手がない段階での武力行使を行う内容であることが明確になります。対案の提示は政府の考え方を明確にする一助になるという点でも意義があるものと思われます。

以上述べたように、集団的自衛権の行使は憲法違反となります。もちろん、集団的自衛権の行使が憲法違反であるということは、集団的自衛権の行使容認が政策的に不要であるということまでを意味するものではありません。集団的自衛権の行使容認が政策的に必要であるのなら、憲法改正の手続きを踏み、国民の支持を得ればよいだけです。仮に改憲手続きが成立しないのであれば、国民が改憲を提案した政治家、国際政治、外交・安全保障の専門家、改憲派の市民の主張を説得力がないと判断しただけです。

先ほど強調しましたように、国家は国民により負託された権限しか行使できません。軍事権を日本国政府に付与するか否かは、主権者である国民が憲法を通じて決めることです。憲法改正が実現できないということはそれを国民が望んでいないということでしょう。憲法を無視した政策論は国民を無視した政策論であるということを自覚しなければならないと思います。以上、終わります。

ーーーーーー以上。

「国家は国民により負託された権限しか行使できません。軍事権を日本国政府に付与するか否かは、主権者である国民が憲法を通じて決めることです。憲法改正が実現できないということはそれを国民が望んでいないということでしょう。憲法を無視した政策論は国民を無視した政策論であるということを自覚しなければならない」 ここはしっかりと踏まえていくべきポイントであると強く感じました。

安保法制公聴会 山口二郎法政大教授「60年安保で岸政権を退陣に追い込み、戦争に巻き込まれずに済んだ」

私はまず、政治学の観点から戦後日本の安全保障政策の転換について、まずおさらいしておきたいと思う。今年は戦後70年の年であり、日本の来し方、行く末を考える重要な機会だ。従って、安全保障法制を戦後日本の歩みの中に位置付け、意味を考えてみたいと思う。戦後日本の国のかたちが大きく変化した契機は、1960年のいわゆる安保騒動だった。当時の岸信介首相は、憲法、特に9条を改正して国軍を持つことを宿願としていた。そのための第一歩として、安保条約の改定を図った。

これに対して空前の規模の抗議活動が起こり、数十万の市民が国会や首相官邸を取り巻いた。当時の人々が新安保条約を理解していたかどうかはともかく、人々は岸首相が体現する戦前回帰、戦後民主主義の否定という価値観に反発して未曾有の運動を起こした。

安保条約自体は衆院の可決により承認されたが、岸首相は退陣を余儀なくされた。自民党はこの騒動から重要な教訓を学び取った。憲法と戦後民主主義に対する国民の愛着が強いものであり、それを争点化することには大きなリスクが伴うという教訓だ。

岸首相の後を襲った池田勇人首相は、憲法改正を事実上棚上げし、経済成長によって国民を統合する道を選択した。この路線は以後の自民党政権にも継承された。安全保障政策においても、憲法9条を前提とし、これと自衛隊や日米安保条約を整合的に関係づける論理が構築された。それが専守防衛という日本的平和国家路線であった。憲法9条のもとで、日本は自国を守るためだけに必要最小限の自衛力を持つという原理が確立した。海外派兵はしない。集団的自衛権は行使しないという原則は、そこから必然的に導き出されるものだ。1960年代以降の自民党政権は、この原理を定着させ、軍事力の行使について、禁欲的な姿勢を貫いた。まさに、戦後レジームは他ならぬ自民党が作り出した態勢であり、そのもとで日本は平和と繁栄を享受したわけだ。

今回の安全保障法制に関連して、日本が他国の戦争に巻き込まれる恐れがある、という議論がある。戦後日本が他国の戦争に巻き込まれずに済んだのはなぜか。それは緊密な日米同盟のおかげではなく、日米安保条約のもと、日本が憲法9条により集団的自衛権の行使を禁止していたからであった。この点は、1960年代末のベトナム戦争への対応をめぐる日本と韓国の違いをみれば明らかだ。

韓国は米韓相互防衛条約のもと、米国にベトナムへの出兵を求められ、韓国軍はベトナムで殺し、殺されるという悲惨な経験をした。集団的自衛権の行使を否定していた日本は、ベトナムへの派兵など全く考慮する必要もなかったわけだ。1960年の安保闘争で市民が岸政権を退陣に追い込み、憲法9条の改正を阻止したことで、日本は戦争に巻き込まれずに済んだ。このように、20世紀後半に非常に大きな効果を発揮した日本的平和路線が、21世紀も有効かどうか、今、問われている。

確かにこの20年間の国際環境の変化は大きいものがある。中国の経済発展と軍事力の拡大、北朝鮮の核開発など、日本に隣接する地域での不安定性は増加している。日本は、自らの安全を確保するために、集団的自衛権の行使に転換する必要があるのか。私は違うと考える。

日本の領域を守ることは、基本的には個別的自衛権によって対処すべき課題だ。この点を、安倍首相ご自身が国民の理解を得るためと称して、7月6日に行ったインターネット番組で使った表現を検討することによって、この点を考えてみたいと思う。首相は次のように述べた。一般の家庭でも戸締まりをしっかりしていれば泥棒や強盗が入らない。またその地域や町内会で、お互いに協力しあって、隣の家に泥棒が入ったのが分かったら、すぐに警察に通報する。そういう助け合いがちゃんとできている町内は犯罪が少ない。これが抑止力なんですね。

この点で、私は珍しく安倍首相と意見が一致する。国を例に例えるなら、戸締まりをしっかりするのが自衛力の整備だ。しかし、門の外まで出張っていって、悪者退治に加わることは、自宅の安全に資する行為ではないと私は考える。また、近隣の人々と協力しあうことは、地域の安全にとって極めて重要だ。日本が協力しあう近隣とは、もちろん米国を中心とするわけだろうが、韓国や中国を抜きに町内会は構成できないはずだ。

自衛力を整備しつつ、隣家との利害の違いは認識したうえで、隣家との共存のために話し合いをすることこそ、自宅の安全を高める道ではないか。安倍首相のインターネットでの演説は、集団的自衛権の行使の理由を説明するものではなく、全く逆に、専守防衛と地域的協力が必要な理由を説明するものだった。私は、首相ご自身が何を実現したいのか、冷静に認識していただきたいと思う。

安保法制を推進する政府・与党は、日本が集団的自衛権を行使することによって、日米の同盟関係がいっそう緊密化し、抑止力が高まると期待している。しかし、これは希望的観測というものではないか。米国は日米安全保障条約第5条が定めるとおり、自国の憲法上の規定および手続きに従って、条約上の義務を果たすにとどまる。米国が大規模な軍事力の行使を行う際、米国の憲法により、議会の承認が必要とされている。米国が中国との武力紛争を望んでいないことは明らかだ。

尖閣諸島の問題についても、米国は日本の施政権の保有は支持しているが、領有権にはコミットしていない。米国は常に日中間の領土紛争は平和的に解決を求めていることも忘れてはならない。米中関係それ自体が今、決してうまくいっているわけではないが、両国は戦争は何としても避けるという前提で、粘り強く対話しようとしている。それに引き換え、日本が中国との対話や相互理解はそっちのけで、自国が武力行使をする可能性を拡大すれば、より安全になると主張しているのは、政治的に稚拙ではないかと思う。

次に、安全保障法制が抱える問題点について考えてみたい。そもそもこの法案は、専守防衛を逸脱するものであり、憲法違反であると私も考える。それに加えて、特に憂慮すべき点も指摘したいと思う。

第一は、武力行使が可能となる状況の規定だ。法案では、存立危機事態、重要影響事態という新しい概念が提示され、それぞれにおいて、日本が集団的自衛権を行使できるとされている。しかし、国会審議においても、2つの事態の意味が明確に定義されることはなかった。

状況がどの事態に該当するかを判断する際の考慮事項は例示されたが、実際の判断は、政府が総合的に決める、という答弁しかなかった。これでは存立危機事態も重要影響事態も、武力行使を制約する縛りにはなりえない。政府は集団的自衛権の行使にあたって非常に大きな裁量を手にすることになる。日本が他国の戦争に巻き込まれる危険性が高まるという批判は、この点を捉えている。また、自衛隊による後方支援活動について、それを行える場所と行えない場所の線引きはなくなった。

従来は、戦闘地域と非戦闘地域という一応の概念的区別が存在した。この区別は、現場の指揮官が他国軍隊の武力行使と一体化する恐れについて、その都度判断することの困難を踏まえ、余裕を持って一律の判断ができるための配慮として設けられたものだった。今回の法制で、現に戦闘が行われていない地域において、自衛隊は他国軍に対して後方支援が行えるとされている。自衛隊が行うと想定されている武器弾薬の提供や、燃料の供給は、武力行使と一体の行為だ。この点で後方支援活動は憲法違反だと私は考える。

第二は、あまりに空想的な、希望的観測の上に法制が構築されている点だ。重要影響事態における後方支援活動について、現に戦闘が始まったら撤収するから危険ではないと説明されているが、これほど荒唐無稽な空論はない。現に戦闘が行われていない地域であっても、いつ何時、本格的な戦闘が行われるか分からない。古来、戦争において糧道を断つことは戦術の常識だった。自衛隊が同盟軍に、武器燃料等の補給を行えば、相手方にとって自衛隊は敵軍だ。当然、補給を断つ攻撃を仕掛けてくることは明らかだ。後方支援の本質は兵站だ。後方支援だから危険ではないという言い分は、日本政府が国民に気休めを与えるための机上の空論だ。後方支援であれ、他国の武力行使に一体化することは、戦争への参加を意味する。このことは自衛隊員の危険を高める。また、日本国内に生活する国民の危険をも高める。米国によるイラク戦争に参戦した英国とスペインで大規模なテロが発生し、多くの市民が犠牲になったことを忘れてはならない。

私はもちろん、テロを正当化したいわけではない。戦争に参加する以上、相手方からのさまざまな攻撃を受ける危険があるという現実を包み隠さず、自衛隊員と国民に告知することが指導者の責務だと言いたいのだ。

さて、今回の安保法制の議論を契機に、日本政治の劣化と民主主義原理の浸食が明らかになっていると私は思う。まず、安倍首相は野党の質問に対して、自分は総理大臣だから正しいとか、合憲、安全だと確信していると答え、それ以上議論を深めようとしていない。中世のヨーロッパ人は太陽が地球の周りを回っていると信じていた。確信の強さは信じている事柄の正しさとは無関係だ。根拠と論理を示して説明することが為政者の義務だが、国会の審議は空洞化していると言わざるを得ない。

また、自民党の高村(正彦)副総裁は、3人の憲法学者が衆議院の憲法審査会で安保法制を意見と断じたことに反発し、憲法学者は憲法の字面にこだわるとか、学者の言う通りにして平和が守れるか、と述べた。学者の端くれとして、これには断固として反論しておきたいと思う。そもそも、憲法学者が憲法の文言にこだわるのは当然だ。それは、数学者が1足す1は2である、という数式にこだわるのと同じだ。高村氏の発言は、政治権力は論理をねじまげることもあるという含意を持っていると私は解釈する。氏は、1足す1が、為政者の意向次第で3にも4にもなるような独裁国家を作りたいのかという疑問を私は抱くわけだ。

今年は戦後70年だが、天皇機関説事件から80年でもある。権力が学問を弾圧してから敗戦で国が滅びるまでわずか10年だったという事実を今ここで思い起こすべきだ。私は学者の言う通りにすれば国が平和になるなどと、おごったことを言うつもりはない。逆に、政治家の言う通りにして国が愚かな戦争に突入した経験もあるわけだ。戦後日本を振り返れば、政治家と学者が異なった観点から議論し、それらの議論が正反合の関係で、日本的平和国家の路線を作り出したという成功体験があることをかみしめるべきではないか。

先般の自民党文化芸術懇話会における沖縄差別や報道機関統制の発言は、自民党という偉大な政権政党の変質を物語っていると私には思えた。あの会合で気勢を上げた政治家に共通するのは、実証性、客観性を無視して、自分の欲するように世界を解釈するという反知性主義の態度だ。あの事件が発覚した直後、政府・与党の首脳は、同懇話会に参加した政治家にも発言の自由がある、と擁護した。従って、同懇話会の反知性主義は局部的現象ではないと言わざるを得ない。

国の安全を最後に担保するのは冷静な状況認識と現実感覚を持った政治指導者だ。政治の世界に反知性主義が蔓延(まんえん)する現状において、安保法制が成立し、日本が集団的自衛権を行使できるようになったら、日本の政府は日本の安全と国益を守るために冷静な判断を下すのだろうか、という疑問を持つ。武力行使の範囲が広がる一方で、政治家の現実主義的な判断能力が低下する、このギャップこそが日本にとっての存立を脅かす事態だと私は憂慮している。以上だ。

以上、サンケイWEBより。

山口二郎氏の発言には昨今の自民党政府について自民党文化芸術懇話会における沖縄差別や報道機関統制の発言を掲げ「反知性主義」と称していた。これは日曜日に鶴岡で講演された片山元総務大臣も同様の指摘をされていた。同感である。

知憲 憲法を改めて噛みしめるところから

本日、米沢 伊藤真 弁護士による憲法の講演会へ。 冒頭、主催の長岡弁護士から米沢、上杉藩の宇加地新八について、主催の長岡弁護士からご紹介がありました。最も早い憲法草案を25歳のときに明治政府に建白、その中には立憲君主制の採用、憲法の制定を唱え、主権在民思想の上に男女同権の選挙権を主張している先駆的な草案だったとのことであります。

本日の講演を聴き、改めて立憲主義、憲法価値、そして今の安保法案=戦争法案=完璧な憲法違反である。と改めて確信を持ちました。

そして最も本日響いたのは、憲法の番人とは誰か。ということです。 憲法の番人とは 最高裁? いいえ、結局は国民。私たちだということです。

国会で自民党高村氏ら政府自民党は「最高裁」が番人などと主張し、「憲法を超えた法律をつくってこそ責任がある政治」などとと強弁をふるっています。これはとんでもない間違いだということ。

今般の講演では、改めて憲法の理念と基本原理をとてもわかりやすくお伝えていただき、僕自身も噛みしめました。

憲法の目的とはどこにあるのか。国民主権 基本的な人権の尊重、平和主義。の三本柱と僕は実に漠然ととらえていました。

日本の憲法の土台、世界の近代国家の憲法の土台。それは何かというと立憲主義ということです。

個人の尊重を中核とする立憲主義の理念 として、「すべての人々が個人として尊重されるために、最高法規としての憲法が、国家権力を制限し、人権保障をはかるという立憲主義の理念を基盤としている。」ということ。

憲法の前文に次のようにあります。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

まず、この憲法は、日本国民がつくりました。と宣言する中で、1)我が国全土に渡って自由をもたらす恵沢を確保し 2)政府の行為によって再び戦争の惨禍がおこることのないやうにすること 3)主権が国民に存する これは、「全国民に自由と人権をもたらすことと、二度と政府に戦争をさせない という2つの目的を国民が主権者が主体となって達成します。ということが宣言されている。

そして、強調されたのは、この3つは横並びではなくて、基本的な人権の尊重と、平和主義の2つが目的で、そして国民主権はその手段であるということです。

憲法12条には「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」とあります。我々国民がこの2つの目的のために主権者である私たちが主体となっておこない、それを実現するという宣言が憲法に込められているということ。

立憲主義と憲法の必要性について

僕らは人間であるからこそ、間違いを犯す。多数意見が常に正しのか?というと、常に正しいとは限らない。ヒトラー率いるナチスドイツや戦前の日本がその実例。だから、多数意見にも歯止めが必要であり、多数意見でも、多数決で決める法律でも、「平和」「人権」など奪えない価値があるはずだ。ということ。

立憲主義とは権力の行使に憲法では歯止めをかけるという考え方であり。元々は国王の横暴に歯止めをかけるために生まれたが、民主主義社会においては多数派による「民意を反映した権力行使にも歯止め」をかけるという意味をもつ

更に、ここは絶対に押さえておきたいことですが。

憲法は法律とは違う。ということです。

●法律は、国民の自由を制限して、社会の秩序を維持するためのもの

●憲法は、国家権力を制限して、国民の人権、自由を保障するもの

憲法は法ではあるけれど、国民を縛るものではなく、権力者達を縛るものであるということ。

その縛られるべき権力者達が「憲法を越えてこそ政治」といっていたら如何におかしなことになるか。ということです。立憲民主主義国家、法治国家ではなくなるということです。

こうした際には、国の主権者である我々が権力者達に対して声を上げ、憲法を守らせないといけないのです。

伊藤先生は一貫して「日本国憲法の価値の実現」を掲げておられます。

「憲法に無関心な人がいても無関係な人はいない」今般の講演のタイトルでもありました。僕らはどれだけ「憲法」の本意を知っているのか。改憲、護憲以前に、まず憲法を知ることが今、実に重要と感じました。

今後、「知憲」の運動を広げていきたいと思います。

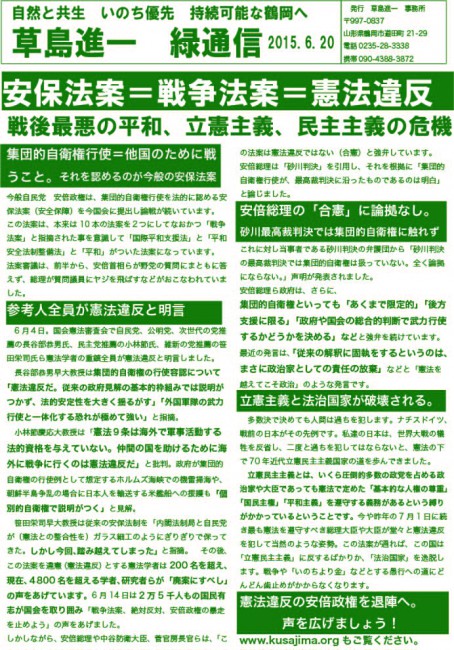

安保法案=戦争法案=憲法違反=廃案へ 安倍総理 退陣へ ちらし1号

介護福祉職員初任者研修を受講中です。

この6月4日から月から金曜。ほとんど毎日、鶴岡市内で開催されている介護福祉職員初任者研修を受講中です。現在テキスト3冊分の座学がほぼ修了し、今週からは、市内の福祉施設での実施研修です。受講生は20名。主婦の方やUターンの方、20代、40代の男性と多彩な顔ぶれ、皆さん実に真摯に熱心に学ばれておられます。介護保険制度が2001年にはじまり、6度目の改正を迎える変遷、ICFの理論、実際に高齢者特有の障害、認知症に如何に向き合うか等々、諸々学ばさせていただいています。講師は実際の介護の現場の社協職員としてホームヘルパー、ケアマネジャー、介護福祉士として活躍されている方々や行政職であり、お話の中にはそれぞれの経験談や仕事に向かう姿勢も随分伺え、大変有意義な受講させていただいています。鶴岡市も超高齢化社会に突入している今、持続可能な地域社会のためには、福祉サービスの充実は大きな課題と感じています。これまで福祉関連については、現場にヒアリングをおこない、又市内で勉強会を開きつつ、県議会の場で「富山型共生型デイ」の普及などについて提案してきました。しかしながら現場の実態とトレンドをしっかりつかみたい思いがありましたので、そのとっかかりとしては大変いい学びの日々であります。テキスト以外にも、バリデーション、ユマニチュード、そして本日はNHKでも特集されていたノーリフトケア など、必要とされる介護職を充実させる新たなメソッドが開発され普及がはじまっているようです。さあ、本日も修行修行!

「砂川事件の判決は集団的自衛権の行使に全く触れていない」砂川事件の弁護団が抗議声明

今般の安保法制、政府は今般の集団的自衛権の法的論拠は「砂川事件の最高裁判決」だと主張する政府だが、当の砂川事件の弁護団がその真実を声明。「裁判の争点は駐留米軍が違憲かに尽きる。判決には集団的自衛権の行使に触れるところはまったくない」とする抗議声明を出した。「戦争法制だ」「国民を惑わすだけの強弁にすぎない」と批判し、法案撤回を求めた。これ、大きなニュースです。東京新聞から全文をご紹介します。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015061302000133.html

砂川事件弁護団 再び声明 合憲主張「国民惑わす強弁」

|

|

他国を武力で守る集団的自衛権の行使容認を柱とする安全保障関連法案について、政府が一九五九年の砂川事件の最高裁判決を根拠に合憲と主張しているのに対し、判決時の弁護団の有志五人が十二日、東京都内で会見し、「裁判の争点は駐留米軍が違憲かに尽きる。判決には集団的自衛権の行使に触れるところはまったくない」とする抗議声明を出した。五人はみな戦争を知る白髪の八十代。「戦争法制だ」「国民を惑わすだけの強弁にすぎない」と批判し、法案撤回を求めた。 (辻渕智之)

「集団的自衛権について砂川判決から何かを読み取れる目を持った人は眼科病院に行ったらいい」

会見の冒頭。新井章弁護士(84)は眼鏡を外し、鋭いまなざしを子や孫世代の記者たちに向けた。そして「事件の弁護活動をした私らは裁判の内容にある種の証人適格を持っている」と法律家らしく語り始めた。

自民党の高村正彦副総裁は十一日の衆院憲法審査会で判決に触れた。「わが国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然」という部分だ。これを根拠に、政府は判決が集団的自衛権の行使を否定していないと主張している。

しかし声明では「『わが国が、自国の』とする文辞からも文脈からも個別的自衛権を指すことに疑問の余地はない」と断じた。

新井弁護士は横畠裕介内閣法制局長官が十日の衆院特別委で「判決は集団的自衛権について触れているわけではない」と認めた発言にも言及。「高村氏らは実にアクロバチックでむちゃな読み方で、ふらちな拡張解釈をしている」と評した。

判決時、最高裁長官だった田中耕太郎氏(故人)は補足意見で「自衛はすなわち『他衛』、他衛はすなわち自衛という関係がある」と述べた。内藤功弁護士(84)は「集団的自衛権の言葉はなく、法律論としても構成していない。集団的自衛権を容認すると読める余地はない。『集団的自衛権の行使は許されない』と結論づけた一九七二年の政府見解は、砂川判決も十分精査した結果だ」と主張した。

◇

昨春、安倍内閣の集団的自衛権行使容認に向けた与党協議が進められる最中、三月末ごろに至って協議の座長を務める高村正彦自民党副総裁が突如として、その作業の有力な法的根拠の一つとして砂川事件最高裁判決を挙げ、同判決がわが国の集団的自衛権について言及し、その行使を肯認しているかのごとき見解を公表されたことがあったが、その際われわれは直ちにその誤りを指摘し、厳しく批判する声明を発した。

しかるに、高村氏はこの批判を受けとめて自説を撤回しないばかりか、最近に至って再び謬見(びゅうけん)<誤った考え>を強調し、安倍首相もこれに倣って「今般の法整備の基本的論理はこの判決と軌を一にする」などと言明し始めているので、われわれはここにあらためてこれらの言説が何らの根拠なき謬見であり、デマゴギーにすぎないことを指摘しておきたいと考える。

この最高裁判決の判示は、第一に、日米安保条約に基づく米軍駐留は憲法九条二項の「戦力不保持」原則に違反するか、そして第二に、米軍駐留は憲法九条(全体)や前文等の趣旨に反するかの、二つの争点についてなされており、それに尽きている。それらを通じて、わが国の集団的自衛権のあり方やその行使に関して触れるところは全くない(そのことは現在の内閣法制局長官も認めている)。指摘されている、「わが国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」という判示が、わが国の個別的自衛権を指すものであることは、「わが国が、自国の」とする文辞からしても、また、それが位置づけられている文脈(論脈)からしても疑問の余地はない。

以上の次第で、安倍首相や高村副総裁の言説が無価値であり、国民を惑わすだけの強弁にすぎないことはもはや明白であるから、一刻も早く態度を改め、提案している安保法制(改正法案)を撤回して、憲法政治の大道(だいどう)<人の行うべき正しい道>に立ち返られんことを強く要求するものである。

※全文の<> 内は 本紙の注釈

<砂川事件> 1957年7月、東京都砂川町(現立川市)の米軍立川基地拡張に反対するデモ隊が基地内に入り、23人が逮捕され、7人が日米安全保障条約に基づく刑事特別法違反罪で起訴された。東京地裁は59年3月、「米軍駐留は憲法9条違反」として無罪を言い渡した(伊達判決)が、上告を受けた最高裁は同年12月、「自国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとりうるのは当然。日本を守る駐留米軍は違憲ではない」「安保条約のような高度な政治性を持つ案件は裁判所の判断になじまない」として、一審地裁判決を破棄して差し戻した。63年に全員に罰金2000円の有罪判決が確定した。歴代政府は最高裁判決を踏まえて、72年の政府見解で「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」と明確にし、40年以上維持されてきた。