安保法案は違憲。立憲主義の視座ーわかりやすい長谷部教授の論。

|

以下、安保法案について、6月4日の衆院憲法審査会で「集団的自衛権の行使は違憲だ」と発言した自民党参考人の長谷部恭男・早稲田大学教授に高知新聞がインタビューした記事です。 実にわかりやすいし、これこそ立憲主義の視座であると感じました。

ぜひご一読を。

|

| 2015年06月10日07時58分 |

|

解釈変更の拡大懸念

|

これは必見!安保法制「集団的自衛権を行使できる」とした安倍政権の根拠が、完全に崩れ去った。

安保法制

このIWJのスクープと、動画は必見です。実にわかりやすく、政府のごまかし論法と読み替えのトリックが指摘されています。

どんどん広めましょう。

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/246547

「集団的自衛権を行使できる」とした安倍政権の根拠が、完全に崩れ去った。

安倍政権は2014年7月1日、個別的自衛権を認めた「昭和47年政府見解」を解釈し直すことで、集団的自衛権の行使ができると認め、これを閣議決定した。

しかし、この「昭和47年政府見解」の新解釈を根底から覆す衝撃的な事実が発覚。2015年5月21日、IWJ事務所内で行われた「福島瑞穂×小西洋之×岩上安身による戦争法案特別鼎談」の中で、民主党・小西洋之参議院議員が明らかにした。

ネパール大地震ー吉村誠司君の報告とOPENJAPAN総会

6月9日、午後6時半から吉村誠司君に鶴岡に来ていただき、4月25日に起きたネパール大震災への支援活動の報告会を開催した。

カトマンズの状況はテレビで何度も流れていたが、吉村君らが行ったラップラック村などはカトマンズから10時間四駆の車で行き、その後、登坂10時間かかるとのこと。写真で大歓迎されている姿を見つつ、そうした村が星の数ほどあることを聞いた。世界中からNGOが入り支援が続いているが、村すべてをカバーするには相当の構えが必要とのこと。これは長期戦で臨むべきと吉村氏。今後、テント生活している人々の暖房をどうとるか。など、大きな課題を抱えていくとのこと。ロケットストーブを地元の素材を使ってつくれないか。なども検討。会が終わってからも会に参加したSさんは小型の発電機をつくっているので何か役に立てないかなど諸々相談した。今後OPENJAPANとして支援を呼びかけ活動していくとのこと。終了後若林へ。庄内魚の刺身定食堪能。

動画は以下。

6月10日 午後2時からOPENJAPANの総会が石巻で開催された。私はスカイプビデオでの参加となった。カーシェアリング協会の活動にはめざましいものがある。行政ともパートナーシップを組み確実に新しい社会モデルをつくりあげている。復興庁とも連携をとって事業を進めている。そのほか、銀行や企業とパートナーシップを組んでの石巻、福島への支援活動も継続している。古民家を地域のカフェにするIBUKIプロジェクトは今年10月をオープンの目標に邁進するとのこと。他、昨年度は水害があった山形、白馬、の支援、またネパールの支援。また、食品の放射能測定の件、私からは福島の子供たちの保養のプロジェクトをなんとか進めたい旨の説明をした。OPENJAPANは、非営利のホールディングカンパニーのようなかたちを目指していく。1)動く2)オリジナル 3)ひな形 4)育てる 5)助ける をモットーとし、東北の真の復興と新しい文化をつくる。本日、OPENJAPANの理事の一人として承認いただいた。東北の真の復興のために、新しい社会モデルの構築をしつつ、さらに力を尽くしていきたい。

安保法制ー戦争法案 なにからなにまで憲法違反! 撤回と安倍総理の退陣を!

安保法制の議論が続いています。この内容はまさに「戦争法案」です。

提案されている法案は2つ。

「国際平和支援法」と

「平和安全法制整備法」の2つですが、平和安全法制整備法は、以下の10本を一緒にしたもの。

1.自衛隊法

2.国際平和協力法 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律

3.周辺事態安全確保法 → 重要影響事態安全確保法に変更 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律

4.船舶検査活動法 重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律 5.事態対処法 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和及び独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

6.米軍行動関連措置法 → 米軍等行動関連措置法に変更 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律

7.特定公共施設利用法 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律

8.海上輸送規制法 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律

9.捕虜取扱い法 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律

10.国家安全保障会議設置法

なんともこの提案の手法からして、「説明したくない」状況が見え隠れします。

政府提案のポンチ絵は以下。

http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/gaiyou-heiwaanzenhousei.pdf

これに対して、伊藤真先生ら憲法学者からなる安保法制懇は15日以下声明を発表しています。これが実に真っ当な視座と感じつつ国会審議を見ていました。

http://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/gaiyou-heiwaanzenhousei.pdf

また、週刊金曜日では「何からなにまで憲法違反!」と論評が掲載され、とても腑に落ちました。

国会審議では、政府がまとも応えず持論を展開。ここまではぐらかし、ごまかすのか。という答弁が相次いでいました。辻元議員の質問に「早く質問しろよ」「大げさなんだよ」などと安倍総理がヤジをとばし、ニュースになっていました。

ーーーーーーーーーーーー法案審議は週をまたぎ、

6月4日。衆議院憲法審査会。与野党が推薦した憲法学者3人が立憲主義などをテーマに議論する場面で、今般の安全保障関連法案について質問すると、

自民党、公明党、次世代の党推薦の長谷部恭男氏、民主党推薦の小林節氏、維新の党推薦の笹田栄司氏全員が憲法違反と明言しました。

長谷部氏は集団的自衛権の行使容認について「憲法違反だ。従来の政府見解の基本的枠組みでは説明がつかず、法的安定性を大きく揺るがす」と指摘。「外国軍隊の武力行使と一体化する恐れが極めて強い」

小林氏も「憲法9条は海外で軍事活動する法的資格を与えていない。仲間の国を助けるために海外に戦争に行くのは憲法違反だ」と批判した。政府が集団的自衛権の行使例として想定するホルムズ海峡での機雷掃海や、朝鮮半島争乱の場合に日本人を輸送する米艦船への援護も「個別的自衛権で説明がつく」との見解。

笹田氏は従来の安保法制を「内閣法制局と自民党が(憲法との整合性を)ガラス細工のようにぎりぎりで保ってきた。しかし今回、踏み越えてしまった」と述べた。ーー以上報道より

自民党公明党の推薦の憲法学者も違憲と明言した、今般の安保法制。

やっぱり憲法違反なのです。また6月3日、173人の憲法学者、研究者も以下のような声明を提出し、会見をおこないました

安保関連法案に反対し、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者の声明

安倍晋三内閣は、2015年5月14日、多くの人々の反対の声を押し切って、自衛隊法など既存10法を一括して改正する「平和安全法制整備法案」と新設の「国際平和支援法案」を閣議決定し、15日に国会に提出した。

この二つの法案は、これまで政府が憲法9条の下では違憲としてきた集団的自衛権の行使を可能とし、米国などの軍隊による様々な場合での武力行使に、自衛隊が地理的限定なく緊密に協力するなど、憲法9条が定めた戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認の体制を根底からくつがえすものである。巷間でこれが「戦争法案」と呼ばれていることには、十分な根拠がある。

私たち憲法研究者は、以下の理由から、現在、国会で審議が進められているこの法案に反対し、そのすみやかな廃案を求めるものである。

1.法案策定までの手続が立憲主義、国民主権、議会制民主主義に反すること

昨年7月1日の閣議決定は、「集団的自衛権の行使は憲法違反」という60年以上にわたって積み重ねられてきた政府解釈を、国会での審議にもかけずに、また国民的議論にも付さずに、一内閣の判断でくつがえしてしまう暴挙であった。日米両政府は、本年4月27日に、現行安保条約の枠組みさえも超える「グローバルな日米同盟」をうたうものへと「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)を改定し、さらに4月29日には、安倍首相が、米国上下両院議員の前での演説の中で、法案の「この夏までの成立」に言及した。こうした一連の政治手法は、国民主権を踏みにじり、「国権の最高機関」たる国会の審議をないがしろにするものであり、憲法に基づく政治、立憲主義の意義をわきまえないものと言わざるを得ない。

2.法案の内容が憲法9条その他に反すること

以下では、法案における憲法9条違反の疑いがとりわけ強い主要な3点について示す。

(1)歯止めのない「存立危機事態」における集団的自衛権行使

自衛隊法と武力攻撃事態法の改正は、「存立危機事態」において自衛隊による武力の行使を規定するが、そのなかでの「我が国と密接な関係にある他国」、「存立危機武力攻撃」、この攻撃を「排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使」などの概念は極めて漠然としておりその範囲は不明確である。この点は、従来の「自衛権発動の3要件」と比較すると明白である。法案における「存立危機事態」対処は、歯止めのない集団的自衛権行使につながりかねず、憲法9条に反するものである。

その際の対処措置を、国だけでなく地方公共団体や指定公共機関にも行わせることも重大な問題をはらんでいる。

(2)地球のどこででも米軍等に対し「後方支援」で一体的に戦争協力

重要影響事態法案における「後方支援活動」と国際平和支援法案における「協力支援活動」は、いずれも他国軍隊に対する自衛隊の支援活動であるが、これらは、活動領域について地理的な限定がなく、「現に戦闘行為が行われている現場」以外のどこでも行われ、従来の周辺事態法やテロ特措法、イラク特措法などでは禁じられていた「弾薬の提供」も可能にするなど、自衛隊が戦闘現場近くで外国の軍隊に緊密に協力して支援活動を行うことが想定されている。これは、もはや「外国の武力行使とは一体化しない」といういわゆる「一体化」論がおよそ成立しないことを意味するものであり、そこでの自衛隊の支援活動は「武力の行使」に該当し憲法9条1項に違反する。このような違憲かつ危険な活動に自衛隊を送り出すことは、政治の責任の放棄のそしりを免れない。

国際平和支援法案の支援活動は、与党協議の結果、「例外なき国会事前承認」が求められることとなったが、その歯止めとしての実効性は、国会での審議期間の短さなどから大いに疑問である。また、重要影響事態法案は、「日本の平和と安全に重要な影響を与える事態」というきわめてあいまいな要件で国連決議等の有無に関わりなく米軍等への支援活動が可能となることから国際法上違法な武力行使に加担する危険性をはらみ、かつ国会による事後承認も許されるという点で大きな問題がある。

(3)「武器等防護」で平時から米軍等と「同盟軍」的関係を構築

自衛隊法改正案は、「自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している」米軍等の武器等防護のために自衛隊に武器の使用を認める規定を盛り込んでいるが、こうした規定は、自衛隊が米軍等と警戒監視活動や軍事演習などで平時から事実上の「同盟軍」的な行動をとることを想定していると言わざるを得ない。このような活動は、周辺諸国との軍事的緊張を高め、偶発的な武力紛争を誘発しかねず、武力の行使にまでエスカレートする危険をはらむものである。そこでの武器の使用を現場の判断に任せることもまた、政治の責任の放棄といわざるをえない。

領域をめぐる紛争や海洋の安全の確保は、本来平和的な外交交渉や警察的活動で対応すべきものである。それこそが、憲法9条の平和主義の志向と合致するものである。

以上のような憲法上多くの問題点をはらむ安保関連法案を、国会はすみやかに廃案にするべきである。政府は、この法案の前提となっている昨年7月1日の閣議決定と、日米ガイドラインをただちに撤回すべきである。そして、憲法に基づく政治を担う国家機関としての最低限の責務として、国会にはこのような重大な問題をはらむ法案の拙速な審議と採決を断じて行わぬよう求める。

2015年6月3日

憲法違反の法案であれば議論すること自体が全くムダです。一刻も早く廃案にすべきです。そして昨年の7月1日の集団的自衛権の行使を閣議決定で容認するなどという暴挙に続き、今般の立法改憲をおこなおうとする 憲法違反の安倍総理を一刻も早く退陣すべきです。

いのちの問題なのに全くおかしい戦争法案審議。みんなで声をあげていきましょう!

草島進一 6月6日

本日午後7時。鶴岡の水再考。柴崎先生を招いて

カフェSolaiをはじめます。

元々私がこの市議、県議として使っている事務所兼自宅は喫茶店。

ロビンという喫茶店で私も常連客の一人でした。お隣にアウトドアショップを併設した当時としては画期的なお店でした。市議会議員時代、お店をおやめになると伺って、銀座通りの事務所をひきあげ、購入して、事務所にさせていただきました。一時、有効に使おうと考えて同級生のN君とケーキとカフェのSolaiと名付けてやっていた頃もありました。改めて、じっくりと様々な社会の問題を語る場として、また、未来を語る場として、また、美味しいフェアトレードのオーガニックコーヒーを広める場として、それとそうだな。いい音楽も味わっていただく場として開きます。

で、本日、午後7時から、オープン記念カフェトーク「鶴岡の水を語る」を開催します。天神祭の前日ということもあり、都合つかない皆様もたくさんいらっしゃるかと思いますが、この間、地下水調査にあたっていただいている柴崎先生が調査にいらっしゃるこの日を契機に、語る会の第1回を行いたいと考えました。

お知らせがなかなか行き届かないままで大変恐縮ですが、まずは鶴岡の諸問題を語る第1回としてまずはじめたいと思います。以下、趣旨と開催内容です。FBページのイベントになっております。

——–

鶴岡の水を考える。ー鶴岡市の地下水調査報告と福島原発

鶴岡市の水源切り替えから14年が経過。「東京より高く

鶴岡の地下水源は、昭和52年から55年にかけて、当時

その後、WaterWatchNetworkでは美味

柴崎先生は、福島第一原発事故以来の福島県の地下水汚染

食文化を支える鶴岡の大事な資源、地下水の話。ぜひ、

主催 WaterWatchNetwork 代表 草島進一

日時 5月24日 午後7時〜

場所 カフェ solai (そらい) 鶴岡市道田町21-29

参加費 1000円。(コーヒー代込み)

https://www.facebook.com/events/774104439377800/

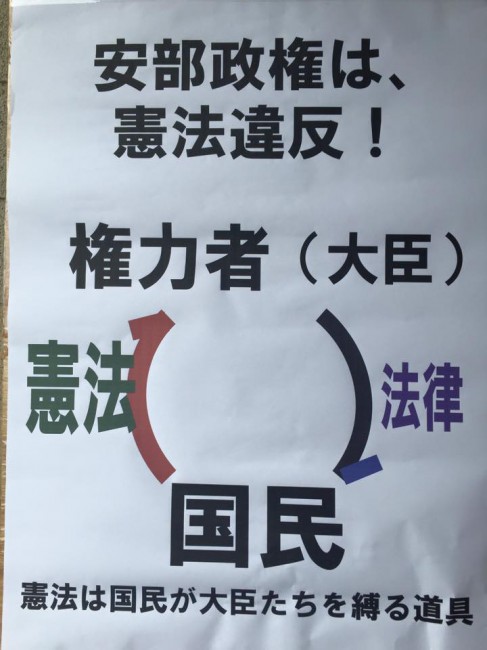

安倍政権の暴挙にモノ申す。

5月15日、八文字屋前に立ちました。昨晩つくったこのボードを持って。

5月15日、八文字屋前に立ちました。昨晩つくったこのボードを持って。

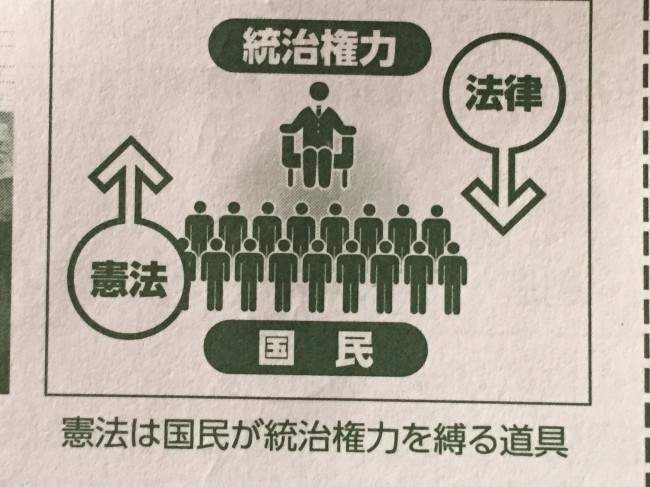

憲法は、国民の我々が、時の権力を縛るための道具です。 私たち国民は法律を守る義務はあっても、憲法を守る義務はありません。憲法を守らなければならないのは、権力をもっている大臣や政治家、公務員たちです。平和主義、基本的人権の尊重、国民主権というしばりを権力者たちにかけています。

それが立憲主義。この「憲法は国民が大臣たちを縛る道具」という事が極めて重要なことなのですが、中学、高校の教科書で、また大学の般教でどれだけこれを習ったでしょうか。「法律の親分」みたいなもんだなーというぐらいのことは習ったような気がしていますが。僕は憲法学者、伊藤真先生らの書物やVTRで改めて勉強してこの重要性に気がつきました。この立憲主義ということこそ重要です。

「憲法は国民が大臣たちを縛る道具」ぜひ これを拡散してください。

そして自民党草案は、これと真逆に、大臣ら、権力者達が国民を縛るものになっている、アベコベなのです。近代立憲主義の憲法では国民主権が基本ですから、国民が縛られる憲法なんてあまり聞いたことがありません。

正しき視座のために、5月14日日弁連から発表された声明をここに記します。

安全保障法制改定法案に反対する会長声明

憲法を考えるー佐高信先生のメルマガより

以下、酒田出身 佐高信先生のメルマガより抜粋します。

メディアもコントロールされている今、貴重な視座をご提供いただいているメルマガと思っています。

購読料は月864円です。

http://www.mag2.com/m/0001634907.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1・筆刀両断 自民党改憲案を徹底批判する小林節

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

6月12日に東京は神田駿河台の連合会館で

「安倍‘壊憲‘政治をストップする!」集会を開く。

名うての改憲派の山崎拓(自民党元副総裁)と小林節(慶大名誉教授)が、

それぞれ、早野透(桜美林大教授)と私を相手に

「安倍晋三の大暴走に猛抗議する」対談をやるのである。

主催は憲法行脚の会。

ここに小林の「自民党改憲草案集中講義」というパンフレットがある。

『日刊ゲンダイ』の連載をまとめたもので、

かつて小林は自民党のブレーンだっただけに非常に説得力がある。

つまり、小林は改憲派だが、安倍流の壊憲には大反対なのである。

まず、自民党の改憲案は、要するに明治憲法に戻ろうとする

「時代錯誤」の一語に尽きると批判する小林は、

権力担当者を縛るのが憲法なのに、

国民全体を縛ろうとする憲法観が大間違いだとし、

まさに「大日本帝国の復活」を望む自民党の憲法マニア議員たちには

「自分たち権力者が憲法を使って民衆をしつける」

という姿勢が見え隠れすると指弾する。

小林はさらに、高名な「自民党の御用評論家」が

次のような発言をしている場に少なくとも3回同席した、と語る。

「日本国憲法には『権利』という言葉が20回以上も出てくるのに

『義務』という言葉はたった3つしかない。

この権利偏重の憲法が今の利己的な社会をつくった・・・」

商工会議所や青年会議所でも同じような発言を聞いたが、

これは大きな間違いである。

そもそも憲法は国家権力の濫用から

国民各人による幸福追求を守るためのものであって、

そこに「権利」の規定が多く、

国家に従う「義務」の規定が少ないことは当然なのである

と説く小林の試験を受けたなら、

自民党などの改憲派ならぬ壊憲派はすべて落第ということになる。

これは憲法観の違いなどではなく、

憲法のイロハさえ知らぬということなのである。

法と道徳を混同している落第生たちは改憲案で

「家族は互いに助け合わなければならない」と命ずる。

しかし、これは余計なお世話で、憲法でこう規定したら、

離婚は明白に憲法違反になってしまう。

イロハさえ理解していないから、

珍妙なことを大真面目に強調するのである。

彼らは、わが国の憲法改正条件が特別に厳しいなどと言うが、

これについても小林は次のように一蹴する。

「わが国の改憲手続き条件は他国と比較して特に厳しくはない。

現に、アメリカ合衆国憲法では、

上下各院の3分の2以上による提案に加えて、

全米50州の4分の3以上の州の承認を個別に得ることを条件としている。

これは明らかに日本より厳しい」

そして小林は付け加える。

自民党の改憲案のお粗末さに改めて驚かされた、と。

「憲法の意味がわかっていない」というか、

「わかろうとしていない」のである。

だから逆に恐ろしいのである。

—————————-以上、引用ーーーー

ものすごく解りやすく、憲法の本意を伝えて下さっていると思います。

「そもそも憲法は国家権力の濫用から

国民各人による幸福追求を守るためのものであって、

そこに「権利」の規定が多く、国家に従う「義務」の規定が少ないことは当然なのである」

ここが大事なところだと思います。国民各人による幸福追求を守るための憲法が

根本から覆そうとしている。これが今自民党がおこなおうとしている改憲。

たまたま、権力をにぎった政権が、変なことをしないように、特に国民の基本的な人権や主権者であるということを乱さないように、国民が縛りをかけておくための憲法。立憲主義とはまさにそのことであるにもかかわらず、このこと自体が全くわかっていない人達が改憲と騒いでいるのだと考えます。

先日、「母べえ」がテレビで再放送されていました。治安維持法で 思想犯として捕らえられた、帝大の教授が牢屋にいれられ死んでいく。血も涙もない社会がそこにありました。隣組で隣を監視しあって反する者があれば憲兵に引き渡す。権力者たちは横暴を尽くす。完全に狂った社会がそこに映し出されていました。「狂った社会」を良しとする人たちが戦争を引き起こそうとする。そしてそれを決めた人達は絶対に死なないところが確保されている。戦場に放り込まれるのは、普通の幸せを求める普通の市民です。絶対に二度とあんな社会をつくってはならない。監督の山田洋次さんをはじめあのディテールを演じた方々が心の底で訴えたに違いないと思います。以前、市議会時代、今も解決していない治安維持法の犠牲者の方々の権利を訴える討論で、僕は「母べえ」をとりあげました。請願者からは感謝のお手紙をいただきました。

僕が妻と出会って一緒に初めて見に行った映画が母べえでした。重い映画だったが、なんだかとても打ち解けた事を覚えています。

幸せを追求する弱い立場にある国民、市民を、権力の横暴から守る事が憲法の役目。

私たちは、やはり彼らに憲法を守らせないといけないのだ。と思うのです。

出羽三山神社 祈年祭へ

出羽三山神社 祈年祭へ。

市議会時代から県議会と毎年欠かさず参加させていただいている祭りだ。

今日は実にいい天気、月山が輝いていた。

伝統のお田植え神事と田舞。田舞は春日大社から伝えられたものであるとのことである。

写真はご神事が終わって山をおりるときに撮影したもの。

受付が間際になってしまった私の不徳もあって、玉串奉奠が叶わなかったことは残念だった。

受付が間際になってしまった私の不徳もあって、玉串奉奠が叶わなかったことは残念だった。

いずれにしても今年の庄内地方の五穀豊穣、皆様にとって実りある年であります事、お祈り申し上げます。

本日はすぐに戻って諸々やるべき事があって、直会はご遠慮させていただき、

持ち帰り券で直会のご馳走を2つ頂く。一つは実家へ届け一つは自宅で頂いた。ごま豆腐に

筍、山菜、口細かれい。今の時期の斎館のご馳走も格別だ。これぞ庄内の食文化。

しまった、この写真を掲載するんだった。

修行の足りぬ私はとにかく現世修行の日々であります。

お田植え神事で蒔かれた籾を、神棚の米の上に。五穀豊穣、国土安寧を祈願し。

2015.5.8

憲法を改めて学ぶ

日本の憲法学者、伊藤真先生が語る憲法。大変解りやすいです。

ぜひご覧下さい。「私たち国民は憲法を守る側じゃない。国に憲法を守らせる側なんです。」

https://www.youtube.com/watch?v=5X69Fq_DxWM

以下、英語バージョン What is The Constitution of Japan ?

https://www.youtube.com/watch?v=Ujb_AwvYu-k

以下、韓国語バージョン

https://www.youtube.com/watch?v=NvaA4S2ygO0

日本国憲法誕生のストーリー

その1

https://www.youtube.com/watch?v=u9k_ElZGYsM

その2

https://www.youtube.com/watch?v=CEYbrdaI98w

持続可能な社会づくりと日本国憲法

おはようございます。本日は憲法記念日です。

自然と共生し、いのち優先の持続可能な社会を目指す政治を、私はなんとしても日本社会に実現したい。その信念は揺るぎません。

本日は、持続可能な社会を目指す際、日本国憲法を如何に考えるかについてお伝えします。

サスティナブル(持続可能)といえる社会を実現するには、

スウェーデン・ナチュラルステップの定義によれば、持続可能な社会の定義として

3つの環境要件(1.枯渇性化石燃料からの脱却、2.化学物質生成の抑制、3.生物多様性の尊重、そして4.人間の基本的なニーズを妨げないことが必要です。

この中で、4つ目の社会的要件、経済学者マンフレッド マックスニーフが提唱する人間の基本的なニーズ(human fundamental needs )では、生命維持、愛情、保護、理解、自由、参加、創造、アイデンティティ、休息 この9つのニーズを満たし、一つをとっても妨げないようにすることが重要とされています。

これを踏まえた時、基本的な人権の尊重、国民主権、平和主義という3つの柱を満たしていることは最低限必要条件であると考えます。

個人の人権を保障するために、権力行使を憲法で制限するという考え方を立憲主義といいますが、日本国憲法により、この3つの柱を守らせるべく、時の権力者や、とたえ民主主義社会においても、多数派勢力にも歯止めをかけ、縛りをかけている、立憲主義が基本的に保たれているからこそ、国民の基本的ニーズが保たれると考えます。

したがって、持続可能(サスティナブル)な社会を目指す政治のベースには、現行の日本国憲法を守り、立憲民主主義を守ることは最低限必要と考えます。地球が失われたら、どんな経済も成立しない。とともに、平和が失われたら、持続可能な社会は全く成立しません。

持続可能な社会づくりを目指すならば、先ずは我々が日本国憲法を守る。そして政府に憲法を守らせる。これは私は大原則であると考えています。

70年たって、「憲法は古くなった」と言う方がいます。「基本的な人権の尊重」は、普遍的な価値ですから古いも新しいもありません。又、自民党改憲草案では憲法で「権力者を縛る」のではなく「国民を縛る」ものになっていたりしています「縛る対象を変えて平気」これは、立憲主義そのものがわかっていない。はっきりいってめちゃくちゃな論調です。

立憲主義国家では法律によって国民は国家より制限を受けますが、憲法はそもそも国民のものであり、権力を縛る道具が憲法です。

昨年9月発行の議会報告に示した絵を貼り付けておきます。

これが立憲主義国家の大原則です。このたがが外れるとナチス政権や70年前戦争に突き進んでいった我が国の暴走につながる可能性があります。

「空気」で流され、それに水を差そうとした者が逮捕、拷問を受け命をおとす。狂った社会の中で戦争に突き進んでいった大戦の猛省を受けて、二度とその過ちを繰り返さぬように、そして、真の民主主義を求めてつくられた、日本国憲法。本日ご一緒に改めて噛みしめたいと思います。

それと、憲法の真意、立憲主義については、以下、伊藤真先生の講義は大変参考になると思います。

https://www.youtube.com/watch?v=1sMvl8sD3no

日本国憲法

(昭和二十一年十一月三日憲法)

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。