会津電力 主催 3.11小泉純一郎 講演会より。「ウソをいまだに言っていてはダメなんです」

「脱原発で自然エネルギー自立こそ地方創生」と私は選挙公報で書きました。

何言っているの?とお思いになる方は、ぜひこの動画をご覧下さい。

「会津電力」主催の小泉純一郎元総理の今年3.11の講演。

https://www.youtube.com/watch?v=6PkTRGxpbOo

2013.3.11「原発は安全だ原発のコストは他の電源に比べて一番安い、原発はクリーンエネルギーだ」それが3つそろった産業は経済成長にとって欠かすことができない。だから推進してきた。しかし、4年前、この3つの専門家が言ってきたことが違っているんじゃないか。と思いました。自分なりに調べていく内に、それらが全部ウソだということがわかったんですよ。よくもこういうウソをいまだに政府が言っているな。とあきれてんです。」この動画の12分20秒ぐらいから。要旨を書き出しました。

もう、子供達に責任をもつ政治家はウソを言っちゃいけないのです。ハッキリ言わねばいけないのです。草島が選挙公報で書いた「脱原発で自然エネルギー自立こそ地方創生」こそ真実です。「会津電力」は、全国に今、広がり始めている「ご当地発電」の筆頭。まっとうな新しい経済の先駆です。

「自然エネルギー自立」で雇用創出について

「自然エネルギー自立」「省エネ改修」「森林再生」で雇用創出。てホントかよ!?て感じた方にはぜひ観てもらいたい。人口減少が先行しているドイツ、スウェーデンでは当たり前のように「100%自然エネルギー自立」を目指して「持続可能な地域づくり」に邁進している。政府はそれを後押ししている。これこそ「地方創生」なのです!

http://www.tv-asahi.co.jp/dap/bangumi/hst/feature/detail.php?news_id=41468

この間。「人口減少」で地域消費が落ち込む地域が何をすればいいか、先例を調査し続けてきました。肝心なのは流出している経済を地域循環に引き戻すこと。「スモールマート革命」マイケルシューマン著 が参考になります。それと、「省エネ改修」が実はエネルギー流出に歯止めをかけ、地域に雇用をもたらしているということでは「キロワットアワー イズマネー」村上敦 著 にドイツの先例が紹介されています。ぜひご参考にしてください。

最上小国川ダム問題の真相はこちら。

草島進一が「ならむものはならぬ」と、県議会で唯一予算に反対し続けてきた、最上小国川問題。

山形最後の清流に「ダムをつくってもダムのない川以上の清流をつくる!?」とかといって建設がごり押しされようとしている 最上小国川ダム問題の真相はこちらへ http://www.ogunigawa.org

持続可能な鶴岡をつくりたい!2015403 致道館前

草島第一声

自然資本経営の山形県へ。

本日三川橋112のところに立ち街頭演説をしたところでこの4年の議会活動をほぼ終えた。明日から選挙戦。持続不可能な社会を持続可能な社会へ。 を念頭に掲げた4年の中で僕が最も重要視したことは、「自然資本」ということだ。

自然が存在する価値。今般ダム問題で揺れる最後の清流、小国川の価値をどうしても表現したくて、「小国川に鮎釣りに3万人来る価値が年間22億円の経済効果」をもたらす。と試算していただいた(近畿大 有路研究室)。開発して環境を失うならその損失を頭に入れて議論すべきだということ。これを最初の一般質問で取り上げて議論した。しかしながら当局は「穴あきダム」ならば環境に影響がほとんどないから損失はない」などと応え、議論はかみあわないばかりだったけれど。

1998年、米国滞在の際にお会いしたデビッドブラウアー氏。ブループラネット賞受賞の来日の際、「地球のヒーロートーク」を開催した。彼は数多くの環境にまつわる格言を残しているが、「地球を失ったら、どんな経済も成立しない」と唱えていた。僕は実にその言葉に感銘を受けていた。

昨年、同じくブループラネット賞を受賞した、世界銀行の研究員でもあったエコロジカル経済学者、ハーマンデイリー氏の講演を聞き、彼が提唱するハーマンデイリーのピラミッドを知る機会を得て実に腑に落ちた。 私たちの幸せ、そして経済の根底は自然資本が支えているということだ。

この絵で示されたハーマンデイリーのピラミッド。

赤で示した人口資本と人的資本というところが、僕らの言う「経済」の事 そしてその上部の社会資本と人的資本は解りやすく言えば人と人とのつながり、「絆」のこと。大前提として自然資本が経済を規定し、経済の上にある人と人との絆の強さが、幸福度を決めていく。

この図で教えられたのは、先ず自然資本がなければ経済は始まらない。幸福もはじまらない。ということ。

昨今ウナギが絶滅危惧種になったという問題があるが、これはダムで川を分断したことにより生息環境が脅かされた事が大きな原因だ。

山形、鶴岡の経済も考えてみれば、良質の自然環境がなければ、農林水産業は成立しない。その上部に立つ経済も更に成立しにくくなると考える。

僕は、鶴岡ほど森川里海の豊かな自然環境に恵まれている地域はない

そして出羽三山の修験道など、今も自然と共生する精神の文化をもっているところはない。と考えている。

豊かな自然を守り、そのの力をとことん活かしたい。 エネルギーの転換とエネルギー自立。徹底した食の地産地消と自給圏。自然資本を充実させることによって、その上に立つ経済をより大きくしていく。

「真の自然と文明が調和する 理想郷」をつくるには、この経済の図式を浸透させていくことが大事ではないか。

ここにしかない豊かさ。幸せ感をより享受できる鶴岡へ

自然資本経営の山形県へ。

それを目指し、僕は更に一歩を進めたいのだ。

「自然資本」については98年頃発表されているnatural capitalism ロビンズ夫妻著 が有名だ。

藻谷浩介著の大ベストセラー「里山資本主義」は日本版自然資本経営だと考える。

そして昨年「自然資本経営」という本を谷口正次先生が出された。谷口先生には京都大学経済学部の自然資本講座でナチュラルステップのお話しつつ、諸々ご指導いただいた。

私は地域の資源に則した自然資本経営を確立していかねばならないと考えている。

自然を消耗する時代から、自然を経営する時代へ。

それが自然との共生、持続可能な社会への道と考えている。

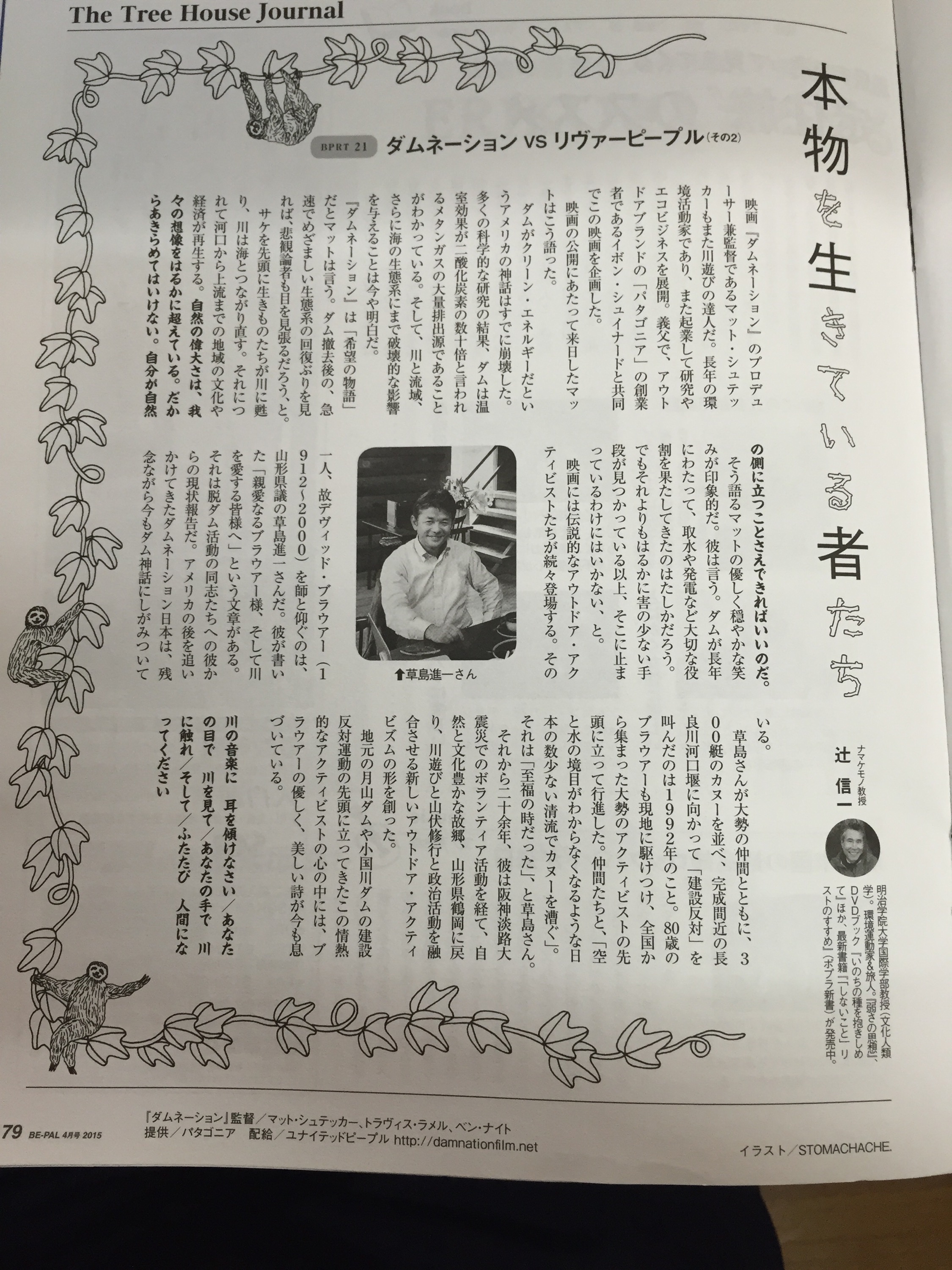

Bepalに掲載

Be-pal 4月号 辻信一さんの連載記事に草島がとりあげられました。どうぞご一読を。

共生型デイサービス 普及へ 山形県の第一歩

27年度予算の福祉関連予算で、新規事業(1) 高齢者が地域で活き活きと生活 高齢者が地域で活き活きと生活 高齢者が地域で活き活きと生活できる環境の整備◎高齢者等生活支援サービス基盤整備事業費【新規】 <23,731千円> (高齢者の活動拠点・居場所の創出と生活支援サービスの担い手養成 等) があります。

この事業、私が特別委員会などで2年前から何度か提言し続けてきた富山型・共生型デイサービスの意向を一部汲んだ事業であることを 健康福祉部長から教えていただきました。 まずは地域密着小規模の高齢者の居場所、生活支援サービスの基礎を支えようということから。ということだと伺いました。富山型ではベースを高齢者デイ、もしくは障がい者施設におき、そこに基準該当サービスで多様化を図るということを実際におこなっています。また「居場所」というのも重要であることを静岡県の共生型などから学びそれも提言をしてきました。今般大体10件程度、この事業でこうした活動拠点、居場所の創出、生活支援サービスの担い手養成をしようということです。第一歩といっていい事業かと思います。提言を汲み取っていただいた職員の皆さんに感謝します。

27年度山形県予算案、請願案件の小国川ダム関連に反対討論 3月16日

本日山形県議会本会議、27年度予算案並びに条例、請願案件について、 ダム事業予算と慶応関連について反対の立場で討論をしました。3分。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

山形県議会での討論。 議第27号 平成27年度山形県一般会計予算の内、慶応先端研の補助金、最上小国川ダム事業のみについて。また、 請願87号を不採択とすることについて反対の立場で討論します。

‘ ●まず、慶応先端研について、これまで鶴岡市と県あわせて143億円の公金が投入されました。更に来年度からも年7億円とする補助金が計上されていますが、その金額の根拠について、未だに不明であり承認しかねます。今後を見据えた支援スキーム変更について改めて要請するものです。

次に最上小国川ダムについてであります。

この案件については知事をはじめ当局は、「流水型ダムならば、従来のダムとは違い環境にやさしいなどと説明を続けていましたが、流水型ダムでも流域のアユやサクラマスの生態や品質に影響を与えうる事がアユ研究の権威など最新の知見、実例などによって明らかになりました。 そして、流域の安全安心の確保は、赤倉温泉街の河道改修によって十分に可能であり、それにともなう「まちづくり治水としての赤倉温泉の再生事業こそ持続可能な流域に貢献しうることが複数の科学者により立証されています。

しかし今、当局は、こうした最新の知見に対して、説明責任を全く果たしておりません。このままダム本体工事を強行することは許されないのであります。

今、ダム先進国だった米国では700以上も「ダム撤去」が実際に進んでおり、それを主題にした映画「ダムネーション」が話題であります。国内でも熊本県の球磨川では2012年より荒瀬ダムの撤去工事が進み、それともに川が再生し、流域の市民が歓喜の声をあげています。

もはや、国際的にも国内でもダムの時代は終わり、ダムによらない流域治水で生命と財産を守り、自然を再生する時代であります。

また、私は人口減少下の地方創生の時代に、最も大切にすべきことは、今、山形にしかない価値や魅力を絶対に失ってはならない、という事と考えます。

今、岐阜県では、「清流・長良川のアユ」を国とともに「世界農業遺産登録」に向けて動きだしています。 こうした時代に、わが山形県では県内の最後の清流、そして「松原アユ」という貴重な食文化を失うのでしょうか。山形県の価値を失いかねない、このダム事業の強行は、今の時代に逆行し、将来に禍根を残す愚行とならないでしょうか。

「川の力を失ったら、どんなことをやっても漁業振興にならない」 今、流域では、沼沢前組合長の遺志を継ぐ漁業者が財産権の侵害を訴えております。県はその声までをも踏みつぶすかたちでダムを強行すべきではありません。

以上、本ダム事業の今の時代を見据えた見直しを求め、反対討論とします。

地球の声に応えて3ー自然エネルギー自立地域へ

地球の声に応えて その3。

エネルギーの事。 3.11の教訓を活かすためにも、この4年間の議員活動で、最も力をいれてきた一つが、自然エネルギーの普及の方策づくりでした。

原発依存は、4つのシステム条件すべてに反し、化石燃料使用はシステム1に反します。再生可能エネルギー100%への道こそ、持続可能な道であります。

自然エネルギー自立を目指した普及と脱原発、脱化石

2011年3月11日の福島第一原発の水素爆発、メルトダウンと大量の放射性物質放出での被爆した国日本。世界史に残る原発の惨事、そして、今もなお、福島県民12万人の方々が故郷に戻れないで居ることを絶対に忘れてはならないと考えます。

私は山形県議会になった以降、国会議員会館でおこなわれていた「エネルギーシフトジャパン」会合に初会合から参加。その動きに呼応して、脱原発と再生可能エネルギーの勉強会を催す、エネルギーシフト山形(エネシフ山形)を有志で結成。デンマークからステファンケンジ鈴木氏、秋田から風の王国 山本久博氏、東京都から谷口氏らを招いた勉強会を続けてきました。(エネシフ山形は2014年やまがた自然エネルギーネットワークに。)

福島の現場には、2011年5月にジルビアコッティングウール(ドイツ緑の党国会議員)さんらと飯舘村、南相馬等を視察。また、2012年1月には災害ボランティア議員連盟の一員として 楢葉町Jビレッジなどを視察。当時毎日3000人が作業に向かうために通過するJビレッジの中を観て被爆労働の実態をまざまざと感じました。

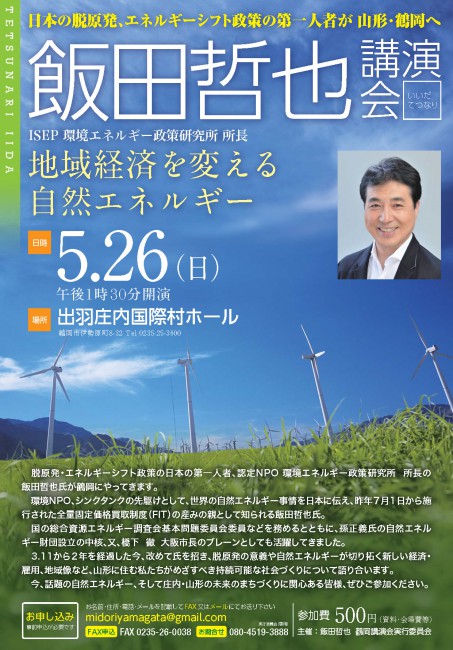

2012年5月には、ISEP(環境エネルギー研究所)飯田哲也氏を山形県に初めて招聘した講演会を開催。

環境エネルギー政策研究所

飯田哲成さんと

https://www.youtube.com/watch?v=zqmsUWNohkc

https://www.youtube.com/watch?v=3kGsWgWwKPw

その後 、ドイツフライブルグ在住の村上敦氏が主宰する学習会「クラブヴォーバン」に参加。他、脱原発世界会議、自然エネルギー財団 エイモリーロビンス講演会の他、シンポジウム、コミュニティパワー国際会義in福島などに参加。「里山資本主義」の舞台である岡山県真庭市バイオマス事業、岩手県紫波町オガールや温泉施設のバイオマス利用、地域熱供給システムの導入実例などを視察。国際的な全国の最新事例知見を学びつつ如何に持続可能なエネルギーシステムを山形で実現するかを模索し続けてきました。

2012年9月議会の予算特別委員会で飯田氏の講演内容を受けて「コミュニティパワー条例」や積極的な熱利用の転換。2013年6月の予算特別委員会でエネルギーパスをはじめ家の燃費制度を通じた積極的な省エネと地域活性化を提言してきました。

その後も、ISEP(環境エネルギー政策研究所)主催のコミュニティパワー国際会議  全国ご当地発電会議 自然エネルギー財団の講演会等に参加。可能な限り国内、国外の最新情報にアクセスしながら、県政に提言を続けています。

全国ご当地発電会議 自然エネルギー財団の講演会等に参加。可能な限り国内、国外の最新情報にアクセスしながら、県政に提言を続けています。

追記。朝日新聞報道ステーションで以下、エネルギー自立による地域創生をテーマに以下の番組がありました。

とてもわかりやすいので、リンクを張っておきます。

http://www.tv-asahi.co.jp/dap/bangumi/hst/feature/detail.php?news_id=41468