敗戦の日。平和、民主主義を思う。

以下、朝日新聞の天声人語より。

▼山田青年は1945年8月14日の日記に、「個」を潰しに潰してきた日本の社会に対する痛恨の念を記している。出る杭を打ち、変わり者を追い払う。日本人は「全く独立独特の筋金の入らないドングリの大群」のようになったと嘆いた▼全体主義が支配した戦時中のこととして読み流すことができない。あなた方もドングリになりなさい。そんなささやきが、昨今のこの社会のそこかしこでも執拗(しつよう)に繰り返されているのではないかと危ぶむ▼「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」。この俳句を刊行物に載せることを、さいたま市の公民館が拒否した。世論を二分する問題だからだという。当初は、市の意見と誤解されないよう配慮したとの説明もあった。作者の名前も出るのに、である▼憲法や原発の問題で講演をやめようとしたり、展示を拒んだり。時の政権を刺激しそうなことは極力しない。公職者らの上目遣いが相次ぐ。意見がわかれ、議論をかわす。民主主義の面倒臭さをすっ飛ばすなら時代は逆流する▼あの夏の8月16日、風太郎は敗因を分析し、記した。日本人は「なぜか?」という問いを持たなかった、と。いま、ドングリになれという声には、なぜかと問い返そう。「個」であるために。

小国川問題 最上小国川流域環境保全協議会 会長へアユ研究者が意見書提出

本日8月1日、最上小国川の清流を守る会 共同代表 高桑順一氏、NACS-J自然保護協会 評議員 出羽三山を守る会 佐久間憲章氏 山形県議 草島 の3名で、最上小国川保全協議会の調査内容について、アユ研究者による意見書を最上小国川流域環境保全協議会 会長である原慶明氏に午前10時にメール提出。また午後3時に山形県県土整備部 河川課へ提出しました。その後、県庁記者室で記者会見をおこないました。

提出したのは以下のものです。

アユ研究55年の日本の第一人者、川那部浩哉先生を筆頭に、実際に流水型ダムの先例である益田川ダムの影響調査をしている竹門康弘先生、5月のシンポジウムで益田川程度の低濁度の濁りで実際の河川で漁獲高が大幅に減少した事例を発表してくださった朝日田 卓先生、「ここまでわかった鮎の本」http://hito-ayu.net/index.html などで知られる高橋勇夫先生が、1ヶ月半を費やして調査データを検証して協議していただいた結論です。

これは絶対に無視できない 「科学的な論証」であります。

最上小国川流域環境保全協議会

会長 原 慶明 殿

「第12回最上小国川流域環境保全協議会資料(2013年11月21日 山形県)」のうち、

アユを中心とする調査内容に関する意見書 (要約版)

川那部 浩哉(京都大学名誉教授)

竹門 康弘(京都大学防災研究所准教授)

朝日田 卓(北里大学海洋生命科学部教授)

高橋 勇夫(たかはし河川生物調査事務所代表)

1. 意見書提出のいきさつ

2014年5月27日、最上小国川流域環境保全協議会会長原慶明さんは、山形県議草島進一さんの質問に対し、「最上小国川環境影響調査委員会の検討内容に欠けているファクターは何なのかを教えて欲しい」と述べた。草島さんは、「第12回 最上小国川流域環境保全協議会 資料」(以下、資料と呼ぶ)を6月12日に上記4名に送り、とくにそのうちの47~92ページについて、「意見が欲しい」と要請した。

この意見書は、この依頼を受けた4名が当該資料を検討し、それに対する意見を整理したものの要約版である。

2. 第12回 最上小国川流域環境保全協議会資料の問題点

1) 調査の目的や方法が吟味されていない

個々の調査項目について具体的な目的がどこにあるのか明白ではなく、また想定される目的に対して調査方法が相応しいかどうかがほとんど吟味されていないと判断せざるを得ない。

具体例 「水産的重要種」であるアユの餌であるとする付着藻類や細菌については、種組成・細胞数・乾燥重量・クロロフィルa量・強熱減量などをばらばらに調べたのみで、同時に調査したアユの「はみあと率」との関連性がまったく検討されていない。しかも細胞数以外の項目はダムの影響を検討する材料としては一切使われていない。また、「堆積砂の挙動調査」や「洪水時の剥離」に関する検討過程においても、河床型や礫径によって相違する可能性が考慮されていない。

2) 限定的な調査データから逸脱した結論が導かれている

調査そのものは限定的な条件下で行われているにもかかわらず、そのことを無視して、結論が導き出されている。

具体例 付着藻類は一貫して拳大の石礫から採取されているが、このような小さな石は小規模な洪水でも藻類の剥離が起きやすい。したがって、付着藻類調査は「藻類が剥離しやすい状況にあった小さめの石礫を選択的に採取して、その剥離状況を調べた」ことになる。このような方法に基づいて行われた付着藻類調査から言えることは限定的であり、この分析結果から、「50m3/s 程度の流量が発生すると、ほとんどの付着藻類が剥離する」という考察を導き出すことは非科学的である。さらに、それを根拠とした「付着藻類の剥離は、ダムあり・なしとも同様に生じると考えられる」という結論も導き出すことはできない。

3) 各調査に結びつきがない

調査がそれぞれ「ばらばら」に行われているうえに、それらを複合的・総体的に結びつけようとせず、言わば「単純な足し算」によって「考察」され、「結論」なるものが導かれている。

具体例 「各調査地点の河床状態はアユ漁場として良好な状態にあると推察される」とまとめられているが、アユの多さを表現する「はみあと率」は地点によってかなりの差がある。アユの漁場として評価するのであれば、河床状態調査、はみあと率ならびに付着藻類調査の時期や地点を合わせておくことが不可欠であるが、それすら行われていない。

4) アユそのものに関する調査や検討が全く存在しない

アユに対する影響を検討するものであるにもかかわらず、アユそのものに関する調査・検討は何一つ行われていない。仮に「餌環境への影響は軽微である」ということが事実であるとしても、アユの棲息が充分に成立するためには、他のさまざまな環境条件が必須であるが、それらの検討が全くされていない。アユの実際の分布からは「アユ漁場として良好な状態にある」というような単純な結論を導くことはできない。

3. 最上小国川流域環境保全協議会への提言(今後の調査に向けて)

小国川で計画されている流水型ダムはピークカット率が高いため、洪水時の堪水域の上流部に堆積する礫経の大きな土砂が下流へ供給されにくくなり、洪水の減水時や小出水時には堤体近くに堆積する砂泥のみが流出すると予測される。このため、①ダム下流域の河床更新度の低下と糸状藻類等の繁茂、②ダム下流へのシルトの流出による濁水発生と河床環境の悪化、③ダム下流へ供給される有機物組成の変化などを通じて、アユの餌環境やサクラマスの産卵環境の悪化が懸念される(サクラマスの産卵場が、ダム建設予定地〜下流1.5kmの範囲で発見されている)。これらは、岩手県のレン滝ダム、外枡沢ダム、島根県の益田川ダムなどの調査で得られている知見から明白と考えられる。

上記のようなピークカット率の高い流水型ダムによって高い確率で起こると予想される影響に関しては、これまで全く調査されておらず、全く検討もされていない。したがって、今後これらの項目について詳細な調査を行い、影響をつぶさに検討することが必須である。

一般に、「ある事業等が環境にいかなる影響を及ぼすか、またその程度はどれほどか」を考えることは、それに疑問を持ちあるいは反対する人びとに対して、科学的な資料とそれに基づく具体的な判断とを提示し、その論議に供するための第一歩である。今回の「調査」と「結論」は、残念ながらそれに全く値しない。今後、最上小国川流域環境保全協議会の「資料」とそれに基づく「結論」がそれに堪えうるものとなることを希望し、そのことを強く要請する。

以上

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

詳細版

最上小国川流域環境保全協議会

会長 原 慶明 殿

「第12回最上小国川流域環境保全協議会資料(2013年11月21日 山形県)」のうち、

アユを中心とする調査内容に関する意見書 (詳細版)

川那部 浩哉(京都大学名誉教授)

竹門 康弘(京都大学防災研究所准教授)

朝日田 卓(北里大学海洋生命科学部教授)

高橋 勇夫(たかはし河川生物調査事務所代表)

1. 意見書提出のいきさつ

2014年5月27日、最上小国川流域環境保全協議会会長である原慶明さん(山形大学名誉教授)は「アユの餌環境 流水ダム」という演題で公開講演を行った。講演後における草島進一さん(山形県議会議員)との質疑の中で、原会長は「最上小国川環境影響調査委員会が出した調査において、欠けているファクターは何なのかを教えて欲しい」と述べた*1。そのために草島さんは、「第12回 最上小国川流域環境保全協議会 資料」*2(以下、資料と呼ぶ)を6月12日に上記4名に送り、とくにそのうちの47~92ページについて、「意見が欲しい」と要請された。

この意見書は、草島さんから依頼を受けた4名が当該資料を検討し、それに対する意見を整理したものである。

2. 第12回 最上小国川流域環境保全協議会資料の内容に関して

2-1) 付着藻類調査(資料47-52p)に関して

この調査の「目的」がそもそも何なのかが、これでは判然としない。また「調査方法」においても、「早瀬」・「平瀬」とのみあるだけで、その具体的場所も状況も記載されていない。しかしながら、「付着藻類」の質や量がごく狭い場所でも互いに異なることは、広く知られている事実である。また、1箇所において何個の標本を採取したかも記載されていない。疑って言えば、各1標本であった可能性が高く、それでは生態的調査としては、ほとんど意味のないことも周知の事実である。また、2013年は僅かに1回の調査であり、他の年についても調査日は各年2~5回程度で、しかもその日は「任意」に選ばれているように見える。アユの棲息環境の状態を、後に書かれているようにダムなどとの関係において把握したいのであれば、少なくとも増水・洪水・渇水とその継続時間などを考慮して、その都度連続して調査を行い、その結果を明らかにする必要がある。

さらに細かいことに言及すれば、例えば52pの表において、その時期の各最多優占種の比率のみを示す意味は明らかではない。また「全細胞数に対する優占種の割合」との文言からすれば、これは細胞数における百分率と想像されるが、生物量などでの検討も必要であろう。さらに、「6月~9月頃は、藍藻類のHomoeothrix属藻類が優占し、それ以降は珪藻が優占する傾向がある」と結論づけているが、これは表からは素直には導きがたい。アユの摂食によって珪藻類の比率が減少し、藍細菌類の比率が増加することは、近年知られるようになっているから、そのようなことを何らかの意味で導きたいのであれば、藍細菌と珪藻との比率をむしろ示すべきであったろう。また「はみあと率」なるものも、当該石の表面のはみあとの数なども記されておらず、この場合においても、科学的調査における方法記載にはなっていない。

この調査が、最終的にはアユへの影響を判断するために行われたものであれば、アユの多さの目安となる「はみあと率」とアユの主餌料である付着藻類の各分析項目との関連性がまったく検討されていないのはなぜか。そのような基本的な分析さえ行わず、最終的な結論を「アユの採餌環境に対するダムの影響はほとんどないものと考えられる(92p)」とすることは、危険このうえもないことである。

2−2) 河床状態調査(資料53-57p)に関して

調査は2013年11月の1回だけのようで、また場所の詳しい記載もなく、それらの問題点は先に記したものと同様である。ついでに記せば、この場所は先の藻類調査の場所とも異なっていて、互いに「独立」に選ばれたものと受け取れる。方法も明白には書かれていないが、文章と図から判読してみると、底に重なっている石のうちいちばん表面のものだけについて、はまり石・浮き石を判別し、その下にあるものについては考慮していないように受け取れる。しかし、出水・洪水の折りはもちろんのこと平水時においても、底の石や砂礫が動くのは周知の事実であり、それは石の重なり状態を含め底質の状態によって大いに異なるものだ。アユの棲息環境として、「付着藻類」の状況を把握したいのであれば、このような配慮のもとでの調査が必須である。なお、「上流域2地点では、(中略)下流域(3地点か?)と比較して石の大きさは小さい傾向が見られた」とあるのは、資料53pの地図を瞥見する限り、その両地域の流程地形からみて当然と推測される。ここでも先に指摘したように、「地点」の中の個々の調査点の詳しい記載がなければ意味のないことは、ここからも明らかである。

「各調査地点の河床状態はアユ漁場として良好な状態にあると推察される」とまとめられているが(資料p57)、アユの多さを表現する「はみあと率」は地点によってかなりの差が生じており、アユの実際の分布からは「アユ漁場として良好な状態にある」というような単純な結論は導けない。基本的なことであるが、アユの漁場として評価するのであれば、河床状態調査とはみあと率や付着藻類関連の調査は時期や地点を合わせておくべきで、そうすれば、アユの生息環境をもう少し体系的に評価できたと考えられる。このように、本調査はきわめて断片的で、これが意図的でないとすれば、最上小国川流域環境保全協議会においては調査計画そのものが十分に審議されてこなかったと判断されてもしかたがないと考えられる。

2−3) 「付着藻類の影響検討について(資料58-92p)」に関して

2-3−1) 剥離(資料60-63p)に関して

資料では、ダムサイト地点での流量が55・54・24・20・18・8m3/ secであった6洪水の後に総細胞数などを調査し、洪水以前のそれと比較した結果が示され、「50m3/s程度で、末沢川合流点から下白川橋まで、付着藻類層細胞数が3%以下となっていた」としている。そして、「ダム地点で50m3/s程度の流量が発生すると、ほとんどの付着藻類が剥離する」とまとめられている(資料61p)。さらに、「影響評価」に関する結論は、「3年に1回程度以上の洪水ではダムあり・なしに係わらず、付着藻類はほとんど剥離すると考えられる。2年に1回程度以下の洪水では、ダムあり・なしで流量変化が小さいため、付着藻類はダムなしの場合と同様の状況を維持すると考えられる。 → 付着藻類の剥離は、ダムあり・なしとも同様に生じると考えられる」となっている。

洪水前後の総細胞数の表(資料60p)では、確かに50m3/ sec以上の流量を示した2回の洪水においては、4地点ともに0-3%の残存率になっている。それに対して例えば下白川橋での残存率は、20-25m3/ secの流量の場合でも3-9%に過ぎず、8m3/ secの流量の場合でも29-57%の残存率となっている。さらに言えば、残存率「51%~」としてまとめられている「総細胞数残存率」の実際の数字を表から拾ってみると、871%,337%,257%,215%,219%,59%,57%と非常に幅広く、これが意味するところを考えれば、ここで言う「残存率」なるものはほとんど、いや全く意味が無いものである。とにかく、「付着藻類の剥離は、ダムあり・なしとも同様に生じると考えられる(資料63p)」という結論は、これらの調査結果からは全く出てこないと判定できる。

付着藻類の採取は、調査初期から一貫して「拳大の石礫にコドラートを当てて、ブラシではぎ取る」というやり方で行われている(調査状況写真を見ると実際には採取した石礫は拳大~径20cm程度であり、実のところはあまり一貫性もない)。藻類の剥離は礫の大きさ(洪水による動き易さ)に大きく影響を受け、一般的にいえば、小さい礫ほど藻類が剥離しやすい傾向にある。小国川の河床材料のほぼすべてが「拳大の石礫」構成されているわけではもちろんなく、他の調査状況写真を見ると小国川の河床には採取した石礫よりも大きな石はごく普通に観察されるし、河床材料調査(資料53-57p)においても、「径25cm以上が多く、アユの生息に好適」と結論づけられている。したがって、付着藻類調査は「藻類が剥離しやすい状況にあった小さめの石礫を選択的に採取して、その剥離状況を調べた」と受け取られても、弁明することの困難な状態になっている。したがって、このような方法に基づいて行われた付着藻類調査から言えることはほとんどなく、この分析結果から、「50m3/s 程度の流量が発生すると、ほとんどの付着藻類が剥離する」という考察(資料61p)は、完全に非科学的である。さらに、それを根拠とした「付着藻類の剥離は、ダムあり・なしとも同様に生じると考えられる(資料63p)」という結論も導き出すことはできない。

2-3−2) 生育基盤(資料64-87p)」に関して

①洪水時の河床材料の変化

資料では、洪水時の河床材料の変化を洪水の大きさ別に予測し、「付着藻類の生育に対する影響は小さい(資料87p)」ことの根拠としているが、検討に用いられたデータはシミュレーション等により得られたもので、他の流水型ダムにおける調査結果に基づくものではない。もしシミュレーションや実験結果を用いるならば、その条件設定が妥当なものであることを科学的に証明しなければならない。さらに「影響が少ない」とするなら、その程度がどれくらいなのかを予想される魚類資源の減少率等の具体的数値で示す必要がある。

資料では、洪水時の河床材料の変化を洪水の大きさ別に予測し、いずれのケースでも短期間で洪水前の状態に戻る、または変化がないとされている。しかし、同じ流水型ダムである益田川ダム(2005年竣工)では径100mm以上の礫がダム上流(貯水池内)にすでに堆積しており、定期的に礫をダム下流へ人為的に移動することが検討されている(2014年5月26日 京都大学防災研究所角哲也教授 最上町での講演*3)。このような既設の流水型ダムにおける土砂の堆積状況から考えると、このシミュレーションの妥当性には大きな疑問がある。

②平水時における堆積砂の挙動調査に関して

平水時の砂の挙動に関する現地実験の場所として選択された「平瀬」とは通常、「浮き石」が少なく、表面の比較的平らな「はまり石」が主になっている場所を言う。そのような場所を「堰き止め」、一様な「4号珪砂」だけを沈下させての測定は、著しく流下し易い条件での実験結果に過ぎず、この川の通常状態を再現したものとは言えない。野外での充分な観察に基づいて実験を行わなければならないことは、生態学のごく初歩の常識であるが、それは全く満足されていない。

砂の挙動に関する現地実験では、平瀬が「アユの主な採餌場」とされ、そこでの野外実験の結果から、「仮に砂が過剰に供給されたとしても、アユが採餌する面はほとんど被覆されず、日常的な流量で流下することから、付着藻類の生育に対する影響は小さい」としている(資料87p)。しかし、小国川において平瀬がアユの主な採餌場となっているということの根拠は示されていない。一般的にアユの生息場所は瀬だけでなくトロ、淵まで様々な河床型に及び、それぞれの生息場で摂餌(採餌)行動が行われている。小国川でも実際にそれぞれの河床型がなわばりアユ(一定の場所に定着した個体)を釣る友釣りの漁場となっている。環境影響調査委員会が行った実験は比較的流速の速い(影響の出にくい)平瀬のみで行われており(資料70-83p)、なぜ、より影響が強く出ると予想される淵やトロでの実験も行なったうえで影響を判定しなかったのか理由が分からない(平瀬を選んだ根拠はアユの主な採餌場ということらしいが、それは事実と反する)し、現在の検討結果は正しいものかどうかさえ疑わしい。また、この実験の組み方では「影響が出ないようにセットされた」と言われても致し方ないのではないだろうか。

③「河床形状」について

方法も結果も、少なくともこの「資料」内ではほとんど示されておらず、論評することもできない。しかしながら、87pの影響評価では「ダムあり・なしでの河床形状の差異は小さいと考えられる ⇒ 「瀬や淵の減少・拡大等の河床形状の変化による影響は小さい」と考えられる」となっている。しかし、これを導いた「根拠」を見つけることは、まことに残念ながらできなかった。

そもそもダム堤体建設予定地から下流の流程は、河床材料変化の数値計算で条件としたような一様の河床ではなく、各所に岩盤が露出した河床であることから、環境変化の実態を把握するにはほとんど役に立たないと考えられる。さらに、小国川で計画されているダムは、既存の流水型ダムに比べてピークカット率(洪水調節率)が高いことから、洪水時の堪水域の上流部に堆積する礫経の大きな土砂が下流へ供給されにくくなり、洪水の減水時や小出水時には堤体近くに堆積する砂泥だけが流出することが予測される。したがって、ダム下流の河床形状への影響を評価するためには、このような仮説に基づいて、現場の河床地形の境界条件を加味した予測をやり直す必要がある。

2-3−3) 結論(資料92p)」に関して

ダムの影響は、「①付着藻類へのダムの影響はほとんどないものと考えられる。②「特に、アユが主に採餌する平瀬の巨礫上面の付着藻類に対する影響は小さく、アユの採餌環境に対するダムの影響はほとんどないものと考えられる。」と結論づけられた

繰り返しになるがこの結論は、それまでに提示された結果の分析からは、全く導き出せないものと考えられ、これへ導く「理屈」もまた、ほとんど示されていない。

2-3−4) 資料に書かれている内容に対する一般的意見

「付着藻類調査」や「河床状態調査」は、その場所や方法が明白に記載されておらず、また調査結果もその信頼性が確認できない状況にあり、いや、個々の調査に関する具体的な目的がどこにあるのかも明白でなく、またその目的を調査するに相応しいかどうかすら、ほとんど吟味されていないと、残念ながら判断せざるを得ない。すなわち、30年以上前にコンサルタント会社が、全くの<ルーティン=ワーク>としてやり、全面的な批判にさらされて撤回した「調査」を、彷彿とさせるものと言って良いのではあるまいか。

他の「重要な生きもの」の扱いについてはここでは言及しないが、少なくとも「水産的重要種」であるとして取り扱ったかに思われるアユについても、その餌であるとする付着藻類や細菌についての、種組成・細胞数・乾燥重量・クロロフィルa量・強熱減量などだけで、しかも後の3項目は考察材料としては一切使われていない。

また、「河床状態調査」なるものは、「アユの漁場として良好であるかを河川環境の面から評価するための基礎資料」とされているが、アユが棲息・利用する「河床型」をすべて調べているわけでもない。さらに、洪水による「剥離」や「堆積砂の挙動調査」においても、「河床型」により相違する可能性すら考慮されておらず、また先に記したように、いかなる目的に対しての実験なのか、少なくとも「明白」ではない。

ダムの設置によって、それより下流の河床形態が大きく変化することは、すでに良く知られている。「流水型ダム」であっても、大きい岩や石はダムで一旦貯留されるものであり、もしもそれすらがダムを「通過」するとすれば、治水のためのダムを作る「意義」や「理由」はないことになる。果たしてしからば、砂礫の一部は通過してその下流部に堆積するにしても、大型の岩や石は上流からは補給されず、ダムの下流部においては、流出だけが生じることは、ほとんどすべてのダムで現実に見られている現象である。それが、アユの餌となる「付着藻類」に大きい影響を及ぼさないものかどうか、少し想像するだけでも明白である。

ついでに付け加えれば、例えば、出水・洪水前後の「付着藻類」の調査、「河床状態」の調査、さらには「剥離」・「生育基盤」・「濁り」の解析などは、他の地域にある既存の「流水型ダム」の上・下流において行うことによってこそ、ある程度意味のあるものとなる。そのような河川における調査が今回の「資料」において皆無であることは、極めて不思議であり、かつ異例のことと考えられる。このような既存の河川における様態は、もちろんそのままでこの小国川に当てはめられるものではないが、それを参考にした考察の無いのは、極めて不自然なことである。

2-3−5) この「資料」のさらに致命的な欠陥

この調査は、すでに各個所で指摘してきたように、ほとんどすべての内容において大きい問題があり、またその「結論」なるものは、これらの「調査結果」から「科学的に導かれた」ものとは到底言えない。

しかし、それにも増してこれが致命的と判断できる理由は、調査がそれぞれ「ばらばら」に行われているうえに、それらを複合的・総体的に結びつけようとせず、言わば「単純な足し算」によって作られているところにある。いわゆる「環境問題」が、個々の科学分野から科学哲学に至るまでの広い範囲に深刻な反省をもたらしてきたことは、すでに周知の事実であるが、この「資料」の中にこのような視点を見つけることは出来なかった。

さらに不思議極まりないのは、アユの棲息に及ぼす影響調査として、アユの通常時の餌である石面付着生藻類・細菌の問題だけが採り上げられ、アユそのものに関する調査・検討が全く行われていないことである。仮に、アユの餌に関して「影響が少ない」としても、それだけで「アユに関して問題がない」、あるいは「軽微である」と判断することは、単純な理屈のうえから言っても、あり得ないことである。

また当面の「環境改変」のことで考えるならば、その結果として、どのような影響がいわゆる「生態系」に生じるかについては、考えられるあらゆることを考察し、しかも「影響がある」と想定してみることが大切である。これは周知の通り、近代統計学に言う「帰無仮説」の原理でもある。

極めて単純な事例を挙げれば、ダムにおける「魚道」の問題がある。ほぼ40年ぐらい前まで、いや、あるいは30年前であってもまだ、「魚道の遡上率」とは、魚道のもっとも下の「ます」に入った魚が、いちばん上の「ます」に入る比率を示すものと、誤って理解されていた。しかしながら、その値が仮に100%に近いものであっても、下流から遡上してきた魚が、その魚道のいちばん下の「ます」を発見する比率とそれを捜すのに要する時間の問題、魚道を通過した後にそのダムの湛水域を通過するあいだに起きる障害、例えばどれほどの長時間を要するかの問題、などなどを考慮する必要があり、魚道遡上の「達成率」とは、魚道の無い状態の場合と比較しなければ正しいものにはならない。また、魚道の周辺には魚食性の鳥類などが集って来るのが通常で、魚道の遡上に「辛苦している」魚を捕食する量がかなり大きいことは周知の事実であり、また湛水域における摂食あるいは捕食の増減の問題も、計算に入れなければならない。こうなると、魚道の達成率は、かなりの程度に低いものにならざるを得ないのであり、そのことは今ではかなり広く知られているところである。

今回の小国川「ダム問題」に関係して一つだけ触れるならば、その「流水型ダム」の「穴」の部分は、何回かの出水ないし洪水によって、どのような状態になると、この「資料」の作成者は予測したのであろうか。大型の岩・石のほか材などの蓄積は、少なくとも「ある程度」は起こるに相違ない。それをもし「人為的に取り除く」とするならば、その方法等についての「具体的提案」が少なくともなされ、またそれによる効果が慎重に検討されなければならない。また、それらの物体の蓄積状態において、アユなどの魚はその場所を自由に、すなわちこのダムの存在しない状態と同様に、遡上・降下できるかどうか、これらは考察の対象にしなければならない筈である。両側回遊魚以外の「純淡水魚」もまた、それぞれの生活史に応じて、川を遡上・降下することは、これまた今や周知の事実であるから、アユなどだけでなくそれらの魚に対する影響も、同じく考察の対象にする必要がある。

そもそも、まだ人智には限りがあり、あらゆる可能性を考えようとしても、多くの場合考慮の対象に拾い上げることの出来ない影響は、質量ともに極めて大きいものである。とくに「環境改変」問題においては、従来のほとんど全ての事例において、事前予測を越えた問題が結果として生じてしまっていることを、充分に認識しなければならない。

その点では、「影響は小さいものと考えられる」とか、「影響はほとんどないものと考えられる」などと記すことは、重大な誤りになる可能性がたいへん大きく、いや、それ自体が重大な誤りであり、また事後になって、「この程度の影響は<小さいと>と言った範囲である」とか「<ほとんどない>の範囲である」とかと、「責任回避」の重大な要因になってしまったのが、現在までの一般的な「姿」であり、また今後もその可能性が極めて高い。

したがって「生態系」ないし環境への影響評価は、ありとあらゆる「想定される事象」を複合的・総体的に考えたうえで、せめて「いくら大きく見積もっても、xx程度である」というように、結論づけなければならない。「想定外」などとの「ことば」を今後は使うことのないよう、特に気をつける必要がある。

3. 最上小国川流域環境保全協議会への提言(今後の調査に向けて)

最上小国川流域環境保全協議会第2回中間とりまとめ 平成26年5月」において「④動植物重要種および魚類(アユ等)の採餌環境については、(中略)環境保全協議会で審議した方針に基づき、継続して調査を行っていくことが必要である」と書かれている。この文章の意味するところは「明晰判明」とはとても言えるものではないが、アユに関してだけ言っても、アユそのものに対する影響の研究を含め、少なくとも「資料」で見られたような「環境保全協議会で審議した方針」を全面的に越えて、優れた調査とそれに基づく科学的な考察・論議がぜひとも必要である。

小国川で計画されている流水型ダムはピークカット率が高いため、洪水時の堪水域の上流部に堆積する礫経の大きな土砂が下流へ供給されにくくなり、洪水の減水時や小出水時には堤体近くに堆積する砂泥のみが流出すると予測される。このため、①ダム下流域の河床更新度の低下と糸状藻類等の繁茂、②ダム下流へのシルトの流出による濁水発生と河床環境の悪化、③ダム下流へ供給される有機物組成の変化などを通じて,アユの餌環境やサクラマスの産卵環境の悪化が懸念される(サクラマスの産卵場が、ダム建設予定地〜下流1.5kmの範囲で発見されている)。これらは、岩手県のレン滝ダム、外枡沢ダム、島根県の益田川ダムなどの調査で得られている知見から明白と考えられる。また、わずかな濁水でも大きな影響を与えることは、岩手県の早池峰ダムの調査結果などから明らかとなっており(流水型ダムとは条件が異なるものの、2-6 mg/Lでも大きく影響し、アユやウグイの漁獲量が1/5以下に激減)、最上小国川で施工中の仮設備(トンネル)工事で行っている濁水処理レベル(3 mg/L)でも影響が出る可能性がある。また、いくつかの砂防堰堤(岩手県中井砂防堰堤、神楽砂防堰堤等)で報告されているような、堆積物の大量流出による下流域の魚類生息環境悪化も懸念される。

流水型ダムが建設された場合の付着藻類への影響に関して、最上小国川環境影響調査委員会において「アユの採餌環境に影響なし」と結論づけた。しかし、長期的にみると、ダムによるピークカットのために河床の攪拌頻度・強度が低下し、大型糸状緑藻や蘚苔類が河床を覆うようになる可能性が高く、その場合にはアユの餌場そのものが失われ、「アユの採餌環境に悪影響が出る」可能性は極めて高い。また、大型糸状緑藻や蘚苔類が河床に繁茂しやすくなると、アユの生息場そのものの消失につながる。実際、大型糸状緑藻の繁茂は全国各地のダムのある(つまり河床の攪拌頻度・強度が低下した)河川で普通に見られ、漁業に大きな悪影響が出ている。このようなピークカットによる河床の攪拌頻度・強度が低下することで起こりうるアユおよびアユ漁への影響に関しては、まったく検討されておらず、今後の調査に組み込むとともに、アユおよびアユ漁への影響について慎重に検討することが必要である。

ヤマメ・サクラマスの集結する大きな産卵場がダム建設予定地〜下流1.5kmの範囲でも発見された。小国川全域が国の準絶滅危惧種に指定されたサクラマスの産卵床である。しかし、それらの産卵床は、河床に卓越する岩盤の上に堆積した石礫や砂利によって形成されているのが現状である。したがって、小国川ダムによる土砂供給様式の変化は、とおり一辺の一次元河床変動計算ではなく、現場の境界条件に基づいたきめ細かい予測計算によって影響の評価をし直す必要がある。

以上のように、ピークカット率が高い小国川ダムでは、洪水攪乱規模の減少を通じて、下流河川の生態環境は確実に変化すると考えられる。その結果、ヤマメ・サクラマスの産卵床やアユの生息環境への影響や、鮎の品質を低下させる可能性は否定できない。長期的な観点から経済損失を検討し、事業計画の経済効果の計算に組み入れることが必要である。

一般に、「ある事業等が環境にいかなる影響を及ぼすか、またその程度はどれほどか」を考えることは、それに疑問を持ちあるいは反対する人びとに対して、科学的な資料とそれに基づく具体的な判断とを提示し、その論議に供するための第一歩である。今回の「調査」と「結論」は、残念ながらそれに全く値しない。今後、最上小国川流域環境保全協議会の「資料」とそれに基づく「結論」がそれに堪えうるものとなることを希望し、そのことを強く要請する。

以上

「総理や自民党は憲法の根本の解釈が間違っている」7月4日 発議15号 自民党提出の96条改正意見書への反対討論

発議15号 96条改正についての討論。

意見書の趣旨は、憲法改正の国会の発議を、国会議員の「3分の2」以上の賛成から「過半数」する96条改正を求めるものであります。

立憲主義の大原則として、憲法とは国民が時の権力を縛る法であり最高法規であります。それを変える際、法律よりも厳格な手続きが必要だからこそ、憲法なのであります。法律と同様にその時々の政治の多数派によってコロコロ変えさせてはいけない。一般の法律以上に改正ハードルが高いのは当たり前であり、硬性憲法といわれる所以(ゆえん)であります。

●現行憲法の発議要件2/3と国民投票の過半数という日本の憲法改正手続きは、硬性憲法として国際的に常識的なものであります。

米国は連邦議会の両院の3分の2の賛成による発議を受けて、全州の4分の3の州議会の賛成による承認をえておこなれます。日本より厳しいのであります。

国民も国民投票の際に、情報操作やムードに流されて正しい判断ができない危険性があります。そして民主主義には、多数欠の民主主義と少数・弱者の意見の価値を認める立憲民主主義があり、この憲法改正発議においても1/3の少数の意志の価値を認め、国会で熟議することが必要とするのが、立憲主義の精神であります。

もし、過半数にすれば、自民党は、昨年の特定秘密保護法の際のように政権与党だけの強行採決をおこない発議を乱発するのではありませんか。

また、憲法に縛られる側の権力者側が憲法改正のルールである96条を変えようとするなどと言うことはまさに本末転倒であります。「品がない」「改憲の裏口入学」「憲法破壊」と、改憲派の憲法学者からも批判された事をお忘れになったのでしょうか。

憲法を変えるなら正々堂々と国会の「3分の2」の多数の発議で改憲をめざすべきです。「国民投票をやりやすくして憲法を国民の手にとりもどす」は安倍首相の言い回しですが、そもそも憲法は国民のものであり、権力者を縛るためのものであります、根本の解釈が間違っていることを指摘申し上げ、発議15号の意見書に反対の討論といたします。

「7月1日の閣議決定は違憲、立憲主義の破壊」7月4日 集団的自衛権の行使容認への反対討論。

集団的自衛権の行使容認の閣議決定を認めないとした意見書の提出へ反対の立場での反対の立場で討論いたします。

既に、7月1日、この請願趣旨である安倍内閣は集団的自衛権の行使を容認する閣議決定をおこなってしまいました。戦後日本国憲法の下で67年間平和を維持してきた、日本の「国のかたち」を破壊する暴挙そのものであります。

日本国憲法の根本は立憲主義にあります。

法律は個人の自由を国が制限して社会秩序を守りますが、憲法は国民が国家を縛る道具であります。

多数決でも変えてはならない人権の尊重などの価値を、前もって憲法の中に書き込み、民主的に正当性を持った国家権力であっても憲法で拘束するというのが立憲主義であります。

日本国憲法は、多くの犠牲を強いた戦争の反省から、9条で徹底した積極的非暴力平和主義・恒久平和を立憲主義の目的にし、平和の実現のために、国家にしばりをかけ続けてきました。

集団的自衛権について、政府解釈の変更とし閣議決定で容認するなどということは、本来憲法によって縛りをかけられるべき政府が、時の政権の閣議決定という手法でその縛りをなくすことを意味します。これまでの平和国家の歴史を築いてきた、立憲主義の破壊であり日本国憲法の存在そのものを否定する暴挙であります。

また、「平和憲法9条は、海外派兵を想定はしておりません。そこに踏み込めば憲法解釈の許容範囲を超えていることは自明であり、それをとっても憲法の破壊であり違憲であります。法治国家の政府としてあるまじき行為であります。

集団的自衛権は、その本質は同盟国のために海外派兵する点にあります。これまでアメリカや韓国のベトナム戦争への参加をはじめ、戦争を他国に行う大義として利用されてきた歴史があり、日本の「集団的自衛権」行使容認とは、「戦争ができない国から、戦争ができる国になる」という重大な問題です。戦争の前線に国民を送り出し、命を落とす危険にさらすことの是非について、安倍政権は、国会審議も国民的議論もほとんどおこなわず、与党密室審議で閣議決定したのです。

今、立憲主義をはじめ、平和主義、国民主権、基本的人権の尊重というこの国の基本原理が破壊されようとしています。積極的平和主義などと詭弁を使い最大の人権侵害である「戦争ができる国へ」次々と我が国を没落させる安倍政権の暴挙・暴走を、私たちはなんとしても止めなくてはなりません。

今、国会を包囲した4万人もの「憲法守れ」「撤回」を求める国民の反対の声、県内のデモなど、国民の力が着実に広がっていることを確信します。今後、安倍政権に歯止めをかけ、この閣議決定の撤回、関連法案の阻止をめざし。市民の皆さんと共に行動することを誓い、反対の討論とします。

集団的自衛権の解釈改憲 閣議決定という暴挙に対して自治体議員立憲ネット山形 として声明を発表

本日。昨日の安倍政権の集団的自衛権の解釈改憲 閣議決定という

昨日の安部首相の暴挙、

集団的自衛権の解釈改憲の閣議決定に反対する声明。

自治体議員立憲ネットワークは、安倍晋三政権に対抗し、市民と連

6月15日の全国ネットワークの設立時(215名)当初より山

声明

安倍政権の暴挙、集団的自衛権の解釈改憲の閣議決定に反対します

昨日、7月1日、安倍政権は、5月15日の安保法制懇答申から

これは、1972年の「集団的自衛権は違憲とした政府見解」を

昨日の閣議決定が極めて大きな日本の安全保障政策の大転換の日

2014年 7月

自治体議員立憲ネットワーク・山形県

呼びかけ人 草島進一 山形県議会議員

7月1日、商工労働観光常任委員会 「ダムをつくってダムのない川以上の清流って?」小国川流域の観光

皆様

草島です。商工労働観光委員会の質疑の一部。

2014年7月1日

草島

今日は7月1日であります。地元では月山山開き。そして川は鮎の解禁日であります。本日は、ダムのない小国川目がけて行っていると思いますし本日夜のテレビはそうした映像が流れるのではないかと思います。

小国川流域の観光振興の関係でお伺いしたいと思います。

まず、内水面漁業振興ということと観光振興とは大変相まっているんじゃないかと思っています。

具体的にいいますと、だいたい3万人ぐらい方々が鮎釣りにくる。

瀬見温泉には、大体2500名ぐらいの鮎釣りの方々が宿泊する。

東北一の鮎釣りの河川ですので、毎週のようにこれから10ダイワシマノがまかつといった大手釣り具メーカーの大会があるそれはそれぞれ200名ぐらいの参加者が来る。9月はじめは、若鮎まつりがありまして、2万人の方々で賑わう。最上町の観光施設でも川の駅 梁があるところが38万人の入り込みがある。 そこに対して、県は知事が今、治水と内水面漁業の両立を目指してということで、「これまでのダムのない川以上の清流、最上小国川を目指して。という振興策を掲げて振興策をおこなおうとしております。これ、観光の施策としても、非常に大事なことだと思いますので、おうかがいしたいのですが。私は、ダムのない川以上の清流ってわかんないんですけど。まず、どのようにこれを把握していますか。伺います。

● 小野観光経済交流局長

草島委員の質問に直接お答えできる知見は私は今のところもちあわせてはいないんですけれども、まず小国川につきましては、大変すばらしい観光資源でありますことと、鮎釣り来てくださるお客様が非常に多いということにつきましては、強く認識しておりまして、今後、その流域におきます、鮎釣りにつきましても、大切な資源でありますので今後も観光の面からも一生懸命PRしていきたいと思います。先ほどお話ありました、舟形若鮎まつりにつきましても昨年でも25000人いらしているということで、なおいっそう地域振興、観光振興一体となってやっていきたいと思います。

草島

質問に答えてください。今、ダムのない川だから、みんな鮎釣りに来たと言う方々がたくさんいる。釣り人はそうなんですよね。ダムありの川にしてダムのない川以上の清流と言う振興策になっているんですよ。これ観光サイドとしてどのように捕らえてます。?という質問です。

小野

同じ答弁で恐縮なんですが、観光振興にあたりましては、観光の質的な向上、質の面が非常に重要だと思っております。観光の質の向上、山形交流山形観光振興プランにおきましても、山形の観光におきましてはリピーターを確保すること、これが大きくなっておりまして、体験型観光、鮎釣りとかマラソン、登山、リピーターの確保としては、直接の答弁 大切な観光資源ということで、観光振興、地域振興と観光の資源、

平成23年の特別委員会の際にも同様の事を申し上げていて

小国川についての資源の継続性につきましては、他部局、及びきちんとした委員会、検討された結果をいただいているといったことで、それについてのコメントを聞かれても同じ事をいうしかないかな。と考えています。

歴史性、

草島

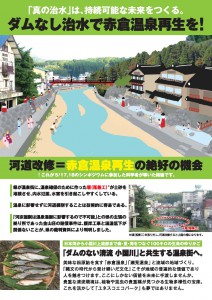

もうひとつは、赤倉温泉についてどう考えるか。観光振興の面ですね。ということであります。中心にある旅館が倒産して1年たちます。建物にカビが生えてしまっている現状がある。そのとなりの旅館からは早く護岸を整備してくれと、そもそも護岸を直してくれと伝えていたのに、いつの間にかそれがダムになってそれが一人歩きしてしまっている。という声があがったり、また、再投資をかけたいという話まででている。また、先日科学者みんなあつまりまして、ダムではない治水をこういう風に実現すればですよ。公費を使って、公共投資が移転補償などを通じて赤倉温泉の河川沿いに行き渡ってそれを機会に、清流の里にふさわしい温泉街の再生ができるんではないか。と、そういう提言まで、科学的に論争された結果としてでているんですよ。

いままで、これは、こういうことについては、議論ができていない。私は、観光政策を担うところとして、赤倉温泉街、たとえば30年後も生き残っていけるためにどうするかが問われていると思うんですよ。

どういう風に考えています。?

小野観光経済局長

赤倉温泉の治水振興策 そういうことにつきましては、内水面漁協さん、赤倉温泉さん、あるいは、町、県というところでの検討が重なって参ります。

そうした中で観光振興面に関しましても、鮎釣りの振興、あるいは舟形若鮎まつりをどういう風にPRしていくんだと、そうした全体の振興策、そうしたところにも入っていきながら、全体で検討がなされるといいう風なことで私たちも一緒にやっていきたいと考えております。

草島

これから、振興策を一緒にやられていくということでよろしいんですね。

公費をどういう風に投入していくか。上流にダムをつくっても、こういう投資(河川改修を図示)は不可能だと思います。で、ダムでない治水を目指したらこういう投資が可能である。ということを踏まえていただきながらやっていただきたいと言うことと、あとこの問題については、観光カリスマの山田さんからもご提言があって、今この人口が減っていく時代、最上町も大変厳しい現状があります。この10年で1600人減少ですか。平成12年から22年で1634人減っていて、観光指数で一人あたり124万円の消費額が減るという資産がありますが、10年で20億3千万円減るということ、試算の中では、60年後には町が消滅するというかゼロ人になるという推計まであってですね。こういう時代を見据えて、観光でできることはなんなのか。ということを教えていただきました。それは価値。その地域ならではの価値だと。その価値を今失うような事があってはいけないんじゃないか。とお伝えをいただきました。

私もやはりそうだと思います。私の庄内は出羽三山が、どこにもない価値があるからそこに人が来るんだと思います。で小国川には、ダムがない清流があったからこそ、釣りにくる。赤倉温泉、瀬見温泉の事を考えればそういう方々が宿泊をする。そういうことを観光サイドはどういう風に踏まえて、今行われようとしている開発についてですね。とらえているか。そういう議論をきちんとおこなったのかと私は言いたくなるんですね。

ちょっと前だったら、ダム観光なんていうものがあったかもしれません。ダムつくって、湖にボートを浮かべます。なんかこの小国川ダムも当初はそんなところからはじまったようにも聞いているんですが。今そんな時代じゃない。ダムを撤去して川を再生して、自然の豊かさを取り戻す。たとえば四万十川ではダムのない最後の清流ということを歌って、四万十ドラマとか、地域振興のモデルをつくるには、まさにその清流が醸し出す物語をつけていろんな商品に付加価値をかけていく。そういう時代だとおもうんですね。だから、かけがえのない価値、山形の優秀な観光資源を失うことになるんじゃないかと私は考えているんですよ。どういう風に考えています?

小野観光経済交流局長

その観光資源として、ダムのないところこそが唯一の資源性ということを草島委員は何度もおっしゃるわけですけれども。その点についてはいろいろな面から検証、あるいは議論なされ、我々観光交流といたしましては、方向性がでてきている中で、現在の素晴らしい観光資源をなお一層幅広くアピールをし、人に来ていただけるように、いろいろに情報発信、あるいは、最上町、地域の方々が考えていただいた方策。というものを支援していきたい。と考えているところです。

草島

あの「ダムのない川以上の清流」ということをこれ、高々と歌っているんですが、科学者の方に伺いました。55年鮎の研究をされている川那部浩哉先生という生態学者の方におうかがいしました。どこにもそんな川過去には有りませんよと言うことであります。四万十川だって、家路川ダムというダムが支流にあるじゃないかと言う方もいらっしゃるようですが、そのダムのために四万十川もどんどんダメな川になっている。今日、全然お応えにならなかったけれども、ありえもないことを、この振興プランなんかに書いていいんですか。これ、県の高々と掲げた振興プランに、ありえもしないことを書いていいんですか。科学的にあり得ないことなんですよ。私は、社会通念上ありえないことだと思う。そんなものを漁業振興プランだ、観光振興プランだといって掲げていいんですか。これ知事がつくったって言っているようですけれど。これは、私は大変な恥さらしだと思っているわけ。でそんな嘘つきのところ、誰も来ませんよ。観光客。そんな、ダムのない川以上の清流なんてどこにあるんだということを釣りする人だったらみんな言っています。

なんか、ここの中に、「それはここだ」という事を言える方がいるんですかね。いたら応えてほしいんだ。そんな県民を愚弄するようなプランないですよ。これ世界でどこにあるんだと今探していますけれど、どこにも今見あたりませんよ。いいんですか。こんなプランを漁業振興と観光振興プラン含めてですよ。それも東北一の清流といわれる川の次のプランをそんな、社会通念上ありえない、科学的にありえないようなプランを描いていいんですか。

お伺いします。これ、今日、いらしていただいている方に伺えないんだったらしかるべきに伺いたい。

委員長

観光振興プランに対しての事ですね。

草島

漁業振興プランとなってるんですが、2町と連携した観光振興プランとうたってあるんです。すべて総合的なかたちで、まさに町のビジョンのようにかかげてあるんですね。なのでそれを質問しております。

坂本

ちょっと休憩したらいいんじゃないかー以後、20分休憩の中で非公会協議 明日までに県土整備部や水産サイドに聞いてもらい、部長に応えていただくということで結論。

漁業権とダムについての公開質問状 提出6月20日

2014年6月20日

山形県知事 吉村美栄子殿

山形県議会議員 草島進一

最上小国川ダムについての公開質問状

- 6月8日おこなわれた小国川漁協の総代会では「ダム建設やむなし」とする決議案に対して、賛成57、反対46という結果でありました。

しかしながら、この議決によってダム着工できる等の法的根拠はありません。ダムを認める権限など、漁協にはありませんし、ダムの是非を水産業協同組合法に基づいて決めることはできません。又、ダムをつくることによって、漁業権を喪失するなど損害を受ける組合員の同意がなければ、水面上の工事の着工はできません。

漁業権や財産権をもつ権利者全員の同意かつ補償が満たせなければダムの着工は法的に不可能であります。よって、漁協の組合員をはじめ、権利者への補償交渉が成立してもいないのにもかかわらず「組合員の意向調査」にすぎない今般の漁協の決議を根拠に「漁協がダム容認である」等と扱い、「ダムを前提とした漁業振興」の協定を結ぶ等という6月16日の言動は、違法行為ではないでしょうか。

見解を求めます。

2)そもそも漁業振興策は、ダム建設など開発行為とは切り離しておこなわれるべきものであります。

昨日担当に伺えば、喫緊の課題である漁協のアユの中間育成施設等の井戸の整備は、ダム建設の有無に関係なくおこなわれるとのことと伺いました。しかしながら漁協の総代会以前は、多くの組合員や総代がダムとセットではじめてそれが行われる旨の説明を受けていたようですが、県がそうした説明や誘導をしていたのではないですか。総代会前の県の姿勢、又、現時点のダムと特に中間育成施設の井戸整備などの漁業振興策の関連性について改めて確認いたします。

又、県が掲げる「ダムのない川以上の清流」などどこに先例があるのでしょうか?昨日担当に尋ねれば「ダムをつくるけれどもダムのない小国川と同等かそれ以上の清流を目指すのだ」ということであります。その前例はどこにあるのでしょうか。見解を求めます。

3)5月17、18日に最上小国川の清流を守る会が開催したシンポジウムの結論として、今後の観光振興策や地域の持続可能な発展を考慮した際、「ダムなしの治水対策と本来の川のポテンシャルを活かした漁業振興策」こそ、科学的に可能であり、赤倉温泉をはじめ小国川の流域の未来の発展につながるという結論が得られ、先日要旨をカラー刷りの資料でお渡ししました。全国から錚錚たる科学者が集い、最新の知見で話し合われた結論であります。これまで50人の有識者、50回の協議などとされていましたが、回数や人数の問題ではないことは自明であります。

この結果や最新の科学的な結論こそ、県政発展の試金石であります。こうした科学的な結論を貴殿は無視し、排除し続けるのでしょうか。見解を伺います。

また、今週末の6月21日の土曜日には、50年に渡りアユの研究に携わっておられる生態学の世界的権威である川那部浩哉先生が小国川を視察し講演をされます。(舟形町 午後7時 別紙)関係者の出席を求めますし、こうした研究者の見解を今後の漁業振興策に活かしていただきますよう、心よりお願い申し上げます。

以上、質問については、重要案件であり、基本的な知事の姿勢についての質問につき、来週冒頭に、可及的すみやかにご回答を公開の場で直接伺いたく存じます。何とぞよろしくお願い申し上げます。

以上。

小国川漁協はダムを容認したのではありません。

6月8日、小国川漁協の総代会がありました。その際、ダム容認57対ダム容認反対46という結果でした。そもそもダムを容認するかどうかということは、漁業権に関わる案件ということで水協法で、総代会で特別決議2/3を以て決議できるということになっています。 6月8日、最上小国川の清流を守る会としては、以下の声明を発表しました。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2014年6月8日 小国川漁協の総代会の結果を受けた声明 報道機関各位 最上小国川の清流を守る会 本日、小国川漁協の総代会において、「ダム建設やむなし」という理事会の提案への決議について採決がおこなわれ、賛成57 反対46という結果になりました。 しかしながら、この議決によってダム着工できる等の法的根拠はありません。ダムを認める権限など、漁協にはありませんし、ダムの是非を水産業協同組合法に基づいて決めることはできません。又、ダムをつくることによって、漁業権を喪失するなど損害を受ける組合員の同意がなければ、水面上の工事の着工はできません。 今般46人もの総代の方々が、ダムによらない治水を求めました。 この数は組合員の中にも数多くの方がダム反対であることを示しています。 漁業権や財産権をもつ権利者全員の同意かつ補償が満たせなければ、ダムの着工は法的に不可能であります。 仮に漁協が水協法に基づいてダムに同意できるという説に基づいた場合でも、 2/3以上の賛成が必要とされる特別決議が必要です。今般は普通決議で、かつ賛同者が2/3に達しておらず、ダムに着工できることにはなりません。 今後、補償交渉入りを県が提案してくると予想されますが、その際、権利者全員からの委任状を取得した上で補償契約を締結しなければ、ダムの着工はできません。 よって、ダム本体着工までは数多くの手続きが必要であります。 我々は、今後も故沼沢組合長の遺志を継ぐ組合員の皆様とともに、ダムに拠らない「真の治水」を求め続けて参ります。 以上。

本日のアクション。最上町長に提案する プランB

最上小国川ダム問題。本日は午後1時30分に、大場さんと2名で、最上町、町長室にて 副町長宛申し入れをしました。

2014年・6月3日

要請書

最上町 高橋重美 町長様

水源開発問題全国連絡会

ダム検証のあり方を問う科学者の会

最上小国川の清流を守る会

私たちは5月17日18日、故沼沢勝善小国川漁協組合長を追悼の意を込めシシンポジウム「最上小国川の真の治水を求めて」を開催した。 河川工学者として、今本博健 京都大学名誉教授、大熊孝 新潟大学名誉教

授 嶋津暉之 水源開発問題全国連絡会代表。魚類生態学者として 朝日田卓 北里大学教授。漁業法の専門家として 熊本一規 明治学院大学 教授 鮎釣りなどの漁業振興策の専門家として釣り人社 社長 鈴木康友氏を招聘し、温泉地質の専門である川辺孝幸 山形大教授(当会共同代表)とともに、これまでの県の見解に対する反論をはじめ、赤倉温泉をはじめ流域の「真の治水」について議論し、結論を導き出した。 総意として以下、添付する資料とともに提言する。

1)真の治水対策について 優先すべき「ダムなし治水と赤倉温泉の改修プランを改めて検討すること。 県は、ダムに拠らない治水を技術的に不可能として排除し続けてきた・ まず、裁判資料から、県が「河床掘削が温泉湯脈に影響するので不可能」と主張してきた拠り所としてきた金山荘賠償事件は、問題とされていた護岸工事では関係ないことが発覚し、根拠がないことが明らかになった。

今般招聘した3名の河川工学者は、川に面した温泉旅館の温泉の確保のために以前は木製だった堰を県がコンクリートで作ったために、土砂が堆積し、全体的に河床上昇がおきている事を確認した。そして県がつくった堰(落差工)を取り外し温泉湯脈に影響させることなく河床掘削や河川改修を行う事は技術的になんら問題はない。つまり県が主張してきた「技術的に不可能」という見解を完全に覆した。

「真の治水」とは、治水の対象となる赤倉温泉街や流域の未来に貢献する治水対策である。現在中心の旅館が倒産し、老朽化が進む旅館群を美しく、秩序をもって河川改修とともに、次世代に渡り持続可能であるように再生させるプランこそ、最善策である。 この図が添付するこの河川改修の構想図である。堰を取り払い、橋桁のない橋脚に付け替える。それと同時に15年前に東北芸術工科大とともに住民がおこなったまちづくりワークショップの際から課題であった「川に背を向けた温泉街」を「清流と共生する温泉街の景観」へ、又、現在老朽化している温泉旅館を、一部セットバック、コンパクト化し、次の時代に要請の応えた改修をおこなうものである。 地球温暖化、ゲリラ豪雨などが懸念される昨今、人口減少社会の社会コストを踏まえても、想定外の事態に対応できず、更に維持費が長年かかるダム等による「定量治水」よりも、どのような洪水にあっても命を守る」を目標とする「否定量治水」として水害に強いまちづくりを目指す「流域治水」が肝要であり、自然資本の価値を踏まえても流域治水としての河道改修、堤防強化が優先されるべきである。 以上、この図のような治水プランを抜本的に検討し直すことを提案する。 他、穴あきダム建設の問題として 2)流水型ダムの閉塞の問題 3)環境への影響 4)漁業振興策 についての科学者の見解は、添付の資料のとおりであり、重く受け止めていただきたい。先般5月26日開催された角哲也氏の講演はこれらの見解に対し、全く解決策になっていない。環境への影響については、先般講演終了後このうち朝日田 卓 北里大学教授の見解に沿って質問させていただいたが、全く回答をいただけなかった。 魚類生態学者や河川工学者が口をそろえ「清流小国川を破壊する」と評価する小国川ダム建設を止め、本来優先すべき河道改修プランを再検討することを提言する。 以上

(さらに…)

4/12協議サマリー

4/12の県と漁協との協議

重要部分を抜粋して。漁協の発言の他の発言の?に注目してください。

せっかくダムに依らない

———————————————————————————————————-

若松農林水産部長

第一の河川の連続性の確保、でありますが、小国川のいくつかの堰堤がありますが、その魚道が設置されていない箇所、設置されていても十分に機能していないところがある。

最上小国川の重要な資源である

鮎、サクラマスまで上流域まで十分に遡上できない。ということも聞いております。そうしたことから、提案では、新たに魚道を設置したり、現在の魚道の機能回復のための改修を進めるということとしています。

第二の項目。生息環境の保全、向上につきましては、 イワナやヤマメの産卵場所が流水型ダムの建設予定地周辺で確認されておりますので、新たな産卵場を積極的に造成して、天然の水産資源の維持増大に向けた環境整備を進めていくということが大切と示しております。

また、鮎の漁場を維持する上で 良好な河床を維持することや、淵などの形成を含めて、更に小国川で実施する河川改修など、土木 工事に際しては、濁りを軽減する最大限の配慮を事業主体が行うということとしています。

第三の項目、水環境の保全、向上につきましては、

森林整備の計画的な推進をはじめ、県の水資源保全条例に基づきます、

水資源保全地域の指定を進めることとしております。また生活雑排水、の強化、土木工事の濁りの低減に進めるとともに、環境に配慮した環境保全型農業を推進して 河川の

以上、

県から本日、総合的に提案しております、最上小国川の重要な水産資源であります 鮎をはじめ、サケやサクラマスの水産資源の維持拡大につながっていくものとさせていただきます。これらの水産資源を活用し、

例えば、釣り大会の誘致、水産加工 最上小国川の魅力を全国に発信する。

など遊漁者や観光客の 地域振興や観光振興に結びつけていきたいと考えています。

こうした総合的

ダムのない川以上の清流、最上小国川の実現と継承につながっていくのではないかと確信をしております。

●高橋組合長

丁寧なご説明をいただきありがとうございます。私には 前組合長がなくなりましてその後を引き継いで小国川漁協の組合長となりました高橋と申します。よろしくお願い申し上げます。

● 全体的なことからお話 最上町と舟形町の二つの町 ともに小国川の流域に形成しました町であります。小国川がなかったら、最上町も舟形町もなかったともう人々がくらしているのだと思います。小国川は、第一義的には流域住民全体のものだと私は思っています。その次は。利用の度合いから言えば、その川の水を稲作 灌漑用水として利用している農家のものでもあり、漁協のものでもある。と思っております。

● 本日、私どもは漁協の立ち場でこの話合いの場に臨んでおりますが、漁協の組合員といえども流域住民であることには変わりません。したがって、漁協としても小国川の洪水により上流の赤倉温泉地区が人命財産にかかわる問題として、早急に抜本的な治水対策が必要なことは、十分にわきまえているところであります。

一方漁協にとって、最もおおきな使命は、端的に言えば小国川に生息する魚族の保護増殖と漁業の振興ということになります。そこで、 漁協としては、計画されております、 穴あきダムが、通常 流水型であるといっても生息環境を、大きく悪化される恐れがあるのではないか、治水 対策は他の方法もあるのではないかとこれまで申し上げてきたのであります。

●また、漁業の振興の面では清流小国川で育った松原鮎、ダムのない清流小国川といった評判やセールスポイントを損なってしまい、売れ行き、 遊漁者の減少をきたしてしまうのではないかという 危惧の面を申し上げてきたのであります。漁協の立場から 基本的な意見として2つに集約されます。それでは前回の協議を踏まえて県から詳しい説明がありましたが、その説明を踏まえて県の詳しい説明について発言します。

スクリーン 補足された岩石は、水が引いた後、重機によって取り除くというのはわかりますが、問題は底辺にある木の葉など、そうしたものが、澄んだ川の水を濁してしまうのではないかということです。4月10日の理事会ででた話しですが、例えば 水門の前に機械的なものを。という案がでました。そうした装置などは考えてもらえないでしょうかということがありました。

二つ目には工事中の河川への影響です。常識的に考えれば、川での工事をすれば水が濁ります。鮎などに影響がでるのではないかという心配です。

三つ目は、風評被害といえば語弊があるかもしれませんが、ダムのない川からダムがある川に変わった時、それを真摯に受け止め、ダムのない清流最上小国川 といった評判やセールスポイントに匹敵する河づくりをどのようにすすめるのか 妙案はあるのか。ということです。小国川流域の漁業振興について縷々説明がありました。ダム、あるなしにかかわらず、このような提案があったことに感謝申し上げます。しかし治水対策工事については県土整備部、漁業振興については農林水産部としては、3つめの問題については解決できないと思われます。

次の3回目 総合的な対応策をとっていただきたいと提示をいたします。

最後になりますが、これも4月10日の理事会ででた要望でありますが、3回目の会合では漁協の方から、有識者をいれてはどうか。と意見がだされました。その事を踏まえて、みなさんからの議論をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。終わります。

● 悪七議長

ただいま提案のあった 協議の場の枠組に関わるものですから、いままで、この協議する場というのは。漁協さん、県、それから最上町 舟形町、赤倉温泉地域、それから 小国川流域の内水面の関係者というのが今までの話合いの枠組メンバー。この枠組の話しと中身の議論とは違うものですから、私は枠組にあらたにするとなるともうちょっと別な議論になるとおもいますから、これについて、皆さん方どう思いますか。

● 石原最上町議会産業委員長

今、組合長から問題をいただきました、漁協さんの心配についてはわかりますが、ただ、この問題は、何年も何回も何十回も議論してきたわけです。流域委員会、また、環境保全協議会でも専門家のご意見を聞いて中間報告をいただいて、私も参加してきました。

また、これに振り出しにもどったような議論をおこなうのは絶対にやめていただきたいなと思います。ムダな時間になるに過ぎないと思いますので、これまでの流域委員会、保全協議会の意見を尊重していただきたいなと思います。

悪七座長

枠組はこのままで、話し合えということすね。県のほうはどうですか

県土整備部長

県としましても、この場ていうのは、関係者が集まってこの治水対策と漁業振興との両面について合意を目指すということが目的でありますので、有識者を交えるということはどうか。と、、、

何度も説明させていたいておりますので。

悪七

やっぱりこの協議の場というのは、1回目2回目、3回目と予定していますけれども、このメンバーで説明させていただきたいということでよろしいでしょうか。

一部 はい。

小国川漁協 青木理事

漁協の青木と申します。有識者をいれるかどうかという話なんですが、漁協としましては、

ダムやら環境やら、そういうものについては本当に専門家ではないんです。残念ながら、そういう意味でね、有識者をいれて、協議をしていただきたいというのがホンネなんです。

実はこの協議会は、この協議会をはじめる時点で、県との打ち合わせの中でも話されたんですが、県では、ダムありきで、ダムありきで説明をして、丁寧に説明するということでやっています。漁協としては、ダムのない治水対策を、ということで一環して県に申し入れをしてきました。そのことは全く協議されないまま、今言ったように、ダムありき、あるいは漁協ではダムのない治水対策を一貫して求めています。

平行線のまま、協議が進んでおります。それでは埒があかないんじゃないかという気がするんですよ。こういうイメージはね、本当に協議会の 、真の治水対策あるいは環境保全こんなものに全く影響しないまま、平行線といっている傾向があるんじゃないかということで、再三県のほうにも申し入れをしながらやっています。丁寧に説明するから、ということなんで、漁協の方は一歩譲ってですね、聞きましょうということになっています。両方の主張を行う協議会にはなっていないんじゃないかという気がしてならないのです。これでは3回目をやったって、結果、結論はでてこないんです。ということになるんんではないかと危惧しております。更に付け加えるとですね。命と財産を守るのは、あなた方はダムじゃないかという言い方をしていますが、究極は自然保護だと思うんですよ。ダムじゃないと思うんです。

そういう意味でね、もう少し、漁協の主張を考えた 説明会、協議会にして欲しいと心から願います。よろしくお願いします。

悪七座長

漁協の青木さんからこういう話もあったんですが、私としてはメンバーについての協議にしたいという意味があったんですが、その他。

● 赤倉温泉 高橋 旅館経営者

私の立場は 県のほうも一生懸命です。内水被害の件、すぐとりくんでくれましたしすごくがんばってくださっている。漁協の方にも関係があります。資料について、私は川の傍に住んでいます。30何年。ダムの件でやっておりますが、県から、大雨のときですね。一人ぐらいしか来たかたはいませんね。相談もいらっしゃらない。本当に心配しているのかなということがありました。30年に1回、50年に一回 の想定されているんじゃないかと思いますが、私達のまわりの護岸なんですが、悲鳴をあげているんですよ。10年ももたないんじゃないかと思います。

悪七座長

今の議論はちゃんとした議論で、これからやりますので、新しい有識者をいれるかいれないか。を最初に決着して中身の議論にしていきたいと思います。

小国川漁協 尾形理事

漁協の理事の尾形と申します。

青木さんからでた有識者のメンバーについても、県のほうからも山形大などあげておりますけれども、その他の有識者に会っているんです。そうすると真っ向から正反対の意見を言い出してきたんです。どっちが正しいのか。どっちが正当なのかということを我々が迷っているのです。だからそこら辺をきちっと本当に正当な現実をおさえている有識者がどっちなのかということを知りたいわけです。そのためにそういう風な話合いがうまれてきました。以上です。

早坂赤倉町内会会長

●さきほど委員長さんからもお話ありましたけれども、3回目 に有識者をいれたら、また振り出しにもどるのではないかと思っています。ダムの話がでたのは昭和43年頃です。20年以上なっているんです。これまでですねいろんな、漁協さんに言ってお願いしたり赤倉に来てお願いしたり、

いつまで立っても赤倉の本当に自然災害というか、 困っているところです。雨が古度に消防団がで、床上、床下浸水とか。いろんなことがありました。誰が責任をとるのか。でございます。そういうことで漁協さんも考えてもらいたいと思いますので一つよろしくお願いします。

● 地元の最上町長

● 高橋最上町長

今ね、改めて有識者の方という提案をいただきましたけれどもね。今まで皆さん方のお話があったように、丁寧な丁寧なね素人の判断してきたんじゃない、20年以上にわたって、有識者 懇談会、流域の皆さんの意見、そして学識者専門家のご意見を頂いてね。今日まできたわけですから、いままでの議論を完全否定して、あえて振り出しに戻すということではなくてね。改めて、今回の皆さんと一緒にね、この治水のための 懇談会、我々で、心配、懸念を出し合ってね、責任をもちましょうよ。

そのための懇談会ではないかと思いますので、今までもいろんな有識者、先生型から調査をし意見を聴いて、ね。ぜひ。それからダムありきという意見が青木さんから頂きましたが、これまで、4つの対案を示しながら、そして、調査をしながら、又、民主党政権のときには、もういっぺん振り出しの調査も伴って、安全度を含めて最適案ということで、今日に来たわけでありますので、振り出しに戻るのではなくてね、これからのいろんな段階を踏む中で、先ほどからの説明にありますように、流木の問題やらでこういったことについても前向きに、どうするかということについて、率直に議論する中で、我々の懇談会の中で責任をもって対応したいなと思いますので、座長さんもこういう方向で 進めて頂きたいと思います。

● 舟形町長。

第一回の協議会で申し上げた。8年ぶりでこういう話合いが設定なったのことについては評価する。

まず、お互いに信頼関係をもちましょうということです。ということは第一回の場合ですと県の方からの意見、それを踏まえて漁協さんがそれに対応する要望事項をしめしたわけです。今回は、2回目は、それを踏まえて今度は県のほうに今部長さんのほうから丁寧に説明をいただきましたので、そういう積み重ねを、要望する応える、そして要望する応える、この繰り返しが私は信頼関係の議論であろうという思いです。ですからせっかくこういう場を設定したわけでありますので、最初から最後まで協議会のメンバーで進んでいくことがベターではないかという風に思いますので、信頼を積み重ねるという姿勢にたって頂きたいと思いますのでよろしく思います。

悪七

どうしますか。この件に関してはですね。座長として、このままで、このメンバーで協議を進めさせて頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。

中身の意見交換 にします。サンノジョウさんの方から

高橋 赤倉温泉

ダムが治水のために必要と言われているんですけれども、護岸が弱っているということです。見ていないのかな。ということと、さっき3回で話が決まるということはちょっと変だな。と思います。これつくれば何百年ももつわけなので。こんなことを皆さん3回で決められたら大変だなと思いました。

スクリーンの件。自然であればまっすぐな木は流れてこない。土砂も流れてこない。例として。

溜まった土砂はこまい土砂なわけです。山が岩盤だから大丈夫と言うことは通じるのか。ということです。

● 寒河江ダムは濁りは想定しなかったのですか。それは環境をみてつくったわけではない?その辺のことをちょっと教えて欲しい。

● 最後に13pの説明ですけれど、そこから始めた方がダム計画よりいいんじゃないかと思います

小国川漁協伊藤理事

●10頁の対策なんですけれども、県が想定しているのは、136ミリダムに流入する量は 毎秒330トン。と言う計画、このような大量な洪水が発生するtことを頭に描いてみますと、 水利模型による実験による確認となりますが、この写真のようなことが果たして現実的なんだろうかと思います。洪水が発生した場合は、木、小枝、

穴に全て集中するわけです。この実験出示されているようなたやすいことにはならないと思うんです。穴あが塞がれば、ダムがいっぱいになって上からあふれるわけです。こういったことを踏まえながら、実験を鵜呑みにするのは危険だると経験から考えます。

これまでの先例のダムの写真。益田川、辰巳ダム、レン滝ダムなど。これらの川、の基本高水を受け止めた事があるダムなのでしょうか。‘こうしたことも加味シテもらいたいと思います。

菅最上町議会議長

最上町議会の菅でございます

高橋組合長、冒頭のご挨拶、前向きなご意見をいただいてありがたいなあと思いました。また今日の県の説明、非常にわかりやすい説明をいただいたと思います。漁協の皆さんがた、いろいろ心配することは当然であろうかと思います。先ほど有識者というこもありましたが、そういう心配はね、心配はあるのは当然でございますので、そのことはね、この場でなくて、私もそういう専門家では、ない、当然の事でございますが、専門家では、ありませんし、そういうことではなくて、素人が集まってこの場はみんな話をするという認識をしておりますので、その部分については、県と漁協さんで納得のいくまでね、色々議論をしていただければと思うところであります。

と思うこうしていても、こうしててもね、いつ大雨、来るかなということで心配をしております。そういう中で、先ほども県からも県民の安心安全を守るのは県の責任であると言うお話もありましたが、県知事自身もそのことを強くね、言っておりますし、知事の考え方も受け止めながら県当局にあってはいち早く一早く安全に暮らせる地域をつくっていただきたいと繰り返し申し上げます。

最上町議会については決議をし、特別委員会を設置しながら議会一丸となってがんばっております。これまで政党会派いろんな方がいらっしゃいますけれども誰一人反対という方はいませんでした。

●高橋組合長

ただいま、議長さんのほうからいわれましたが、私のほうの伊藤さんの応えにはなっておりませんでした。私は、前むきでも後向きでもない。前向きととらえられてはちょっと困ります。私は、組合長になったわけであります。組合員全員できめなければ成らない大きな問題。であります。だから前むき後ろ向きとあ、県より、何よりだということは避けてもらいたいと思います。今、伊藤さんの言われた質問に対しての応えをお願いします。

●さきほどのサンノジョウさん伊藤さんの議論については後でまとめて応えて頂くと言うことで進めていきたいと思います。

●最上町長

私の方からも質問させていただきたいと思います。

第二回目ということで、意見交換をいただいたといこと、大変嬉しく思います。1回目に対しての丁寧な応えをいただいた事。うれしくありがたく思います。又あのこン会沼澤組合長の不慮がありなくなられたこと、残念に思いますし改めてお悔やみとご冥福をお祈りもうしあげたいと思います。。

沼沢組合長は、治水対策については理解、必要性については熱く語って頂いておりました。同時に62年からね、この最上小国川ダムの治水計画に対しての要望をしてきたわけでありますけれども。当時は水をダムを貯める 水だった。

そこから水をためない穴あきダムになった経緯は、沼沢組合長さんから、また漁協の皆さんから、水を貯めない工法もあるんだよ。とこういうご指導いただいてね、その後、いろんな学識経験者、懇談会、いろんな調査研究の中で今日まできたということ、このことをひとつご理解をいただいてね、長年のこの懸案であった、ダム事業、水のためないダム 役割を検証していく中で、今日日の 報告会になっているということを、尊重していただきたいなと思います。 先ほども なんといっても一般的な素人、町民からの懸念は、穴あきダムといっても洪水の時に流木、穴がつまるのではないか。という皆さんの心配する懸念の一つであろうと思いますそれはいろんな工法の中で対応できると提案していただいたのですが、 ダムサイトの上流には堰堤2つあります。そこにも心配される懸念。そこにも流木対策なんかもを設置をする。ということでできるんではないかと思いますし、

この前、1月28日、の第一回の懇談会の時に、沼沢組合長さんが力説をされたのは、 清流を守ると同時にそのためには、山を健全にしなければだめだ、林業再生の事もいっていただいた。そのことは わが町の基本であります。里山を元気にする。里山を元気にすることで治山治水、砂防、森林林業の再生。森林税が健全であること。それにはきれいな川が流れる。 吉村知事はこういいますよ。森は海の恋人であるといいますよ。そこには、おいしい水が流れ、 下流ではおいしい魚が食べれる。と。山が健全にすべきだ。沼澤組合長もこの提言いただきました。このことは我が町の政策であります。流水型。洪水24時間で洪水に戻る。4つの案を丁寧に 再重視することで

立つ位置をそこからスタートする。その上で議論してほしいなと思います。

災害は必ず来る。隣接されている ダムがあったからそのぐらいで済んだ。

こういう事もね、被害がわかれた、という明暗もつけさせていただいた。

●知事は治水対策と内水面漁業振興を両立させたいという。13p

小国川の提案。観光に対する財産

組合長 農業振興、観光振興。 私は観光振興、漁業振興 漁協のみなさんと一緒になって観光振興 浸水講演。都市と農村の交流。小国川の観光極めて 基本は安全安心があってできる13P、魚道、駐車場 整備、トイレ整備 小国川沿いに遊歩道。整備についてもコンクリート舗装ではない。環境にやさしいまちづくりでありますから、

寒河江河ダム 3年ほど前、寒河江側ダムの寒河江ダム。鮎の味日本一になった。

寒河江ダムがあるにもかかわらず、寒河江河の鮎が日本一になった。

合併浄化層。水洗化率低い。やら、環境にやさしい、観光に提案できる

責任を果たして、天国の沼澤組合長に報告していきたい。共同責任の会ではないか。

前向きに提案する。

●漁協のしのぶ。湛水試験はどう考えているか。

●町長もでましたけれど流木対策について、スクリーン 古いダム砂防ダム 2つ。それを利用して流木対策はできないのか。説明がなっていない。

●

ダムに依らない治水の有識者

第三者の委員を 参加させてくれませんか。それに変わるものとして、漁協の推薦するダムはいらないんだ。専門家の方と、両者を激論かわすようなシンポジウム 県渡御郷の 流域で判断してもらえるような、そういうシンポジウム的なシステムがあれば、もっと深くお互いの主張に認識 が深まるんじゃないか。専門家の高度な意見を闘わせるシンポジウムを一緒に 提案します。