2月10日故沼沢組合長の命日に。日本病と闘う志

「清流に殉じた漁協組合長」本人、故沼澤勝善組合長の命日が本日2月10日です。

この命日にあわせるようにこの本が出版されました。

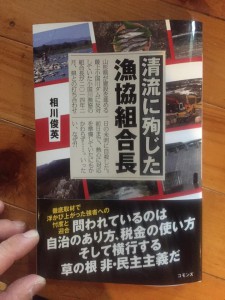

「清流に殉じた漁協組合長」相川俊英著 コモンズ刊

「清流に殉じた漁協組合長」この書の冒頭に書かれたあの日の事が甦ります。本日、著書の相川さんのFBに以下のように述べられておりました。ーー以下 相川俊英さんのFBより引用

年に一冊、本を出版するようになって5年たちました。最新作はこちら「清流に殉じた漁協組合長」です。拙著の主人公は4年前の今日、お亡くなりになりました。その後、ひょんなことから身近にいた方からことの顛末を知らされ、黙っていられなくなりました。後先考えずに取材に取り掛かったのです。しかし、これほどしんどく、きつく、悩み苦しむ仕事になるとは思ってもいませんでした。なんとか初稿を書き上げたのは、昨年2月末のことです。その翌日に連れ合いの父親が亡くなり、大慌てで葬儀に駆けつけました。まともな食事をせずにパソコンに向かい続けていた当方の体もボロボロとなっていました。顔色のあまりの悪さを親戚縁者に心配され、すぐに病院に行くようきつく促されました。帰京して行きつけのクリニックで検査したところ、HA1cが11になっていました。重度の糖尿病で、かかりつけの医師に「どういう生活をおくっていたのか」と叱責されてしまいました。それから3か月ほどコメとメンと酒、そして執筆を絶つ生活を強いられました。HA1cが正常値に戻ってから、版元探しに取り掛かりましたが、こちらも難航します。8月ごろにやっと版元さんが確定したのですが、テーマがテーマです。売れるはずもなく、クラウドファンディングで出版経費の一部を募ることにいたしました。ですが、当方IT不如意なのでホントに苦労しました。クラウドファンディングの手続きが整ったのは、11月末でした。当方、何とかして2月10日の前に上梓いたさねばと思い、必死でした。お蔭様で全国の皆様から浄財が寄せられ、当初目標の2倍の寄付金額となりました。そして、1月末に「清流に殉じた漁協組合長」の出版に漕ぎつけたのです。皆さま、いろいろありがとうございました。なんとか出版することがかないました。ところで、当方、またしても体調絶不調となってございます。また二桁いっている感があります。やれやれです。なんの因果かと思います。あっ、そうそう、印税は取材経費に遠く及びません。当方、仕事をすればするほど、持ち出しが増えるというプロとして誠にお恥ずかしい状況におりす。 以上ー引用。

この本は、以前サンデープロジェクトの記者などで知られ、地方自治を30年以上足で歩いて取材して問題を掘り起こし続けてきたジャーナリスト、相川俊英さんが某大な時間を取材と執筆に費やし、力を尽くして取材し書いて下さった書。

そして、この本に書かれているのは僕らが直面している「日本病」そのものです。ぜひご一読ください。

私はこの病気と向き合い、変える事こそ、政治だと考えています。

これから沼澤さんへ、お線香をあげに行って参ります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2月10日、午後3時半。先日から取材に来られていた浦さんと舟形役場で合流して沼澤さんにお線香をあげに行きました。奥様と娘さんからお迎えいただき、手作りの料理でおもてなしを頂きました。話すこと2時間。「あの人はただ自然を守りたい一心だった。自分の為とか考えず。」ダムから小国川を守るために漁協組合長になり、20年ダムと闘った。今朝、相川さんとの会話のなかで、「ある人からダムを止めるなんて、戦争を止めるほど難しいことなんだよといわれた」という事をそのまんまお話しした。原発もダムも、基地も、ゴミプラントも、日本にはびこる日本病だ。それに真摯に向き合い、なんとかしようと闘い続けた沼澤さん。

「この本の冒頭部分、漁業権更新をタテに迫られてからやせ細ってみるみる骨とカワのようになっていった」と改めて伺いました。淡々と、当たり前のように官僚構造が市民を追い詰めていく。市民社会はまだまだ脆弱です。

僕らに何ができる? 先ずは、この事実を正確に読み解くことです。「清流に殉じた漁協組合長」相川俊英著を先ずは読んでいただきたいと思います。

この不毛すぎる構造は、持続不可能な社会にひた走っている、日本全国の自治体にはびこっているのではないかと思います。

僕らが政治で闘うべきはこの日本病ではないか。以前、自宅前で刺された石井紘基衆議院議員が闘っていたのはこれだと思います。

今、誰が闘っているのか。嘉田さんは闘っていました。田中康夫さんも闘っていました。中村敦夫さんも闘っていました。菅さんも、山本太郎さんも、枝野さんも、福山さんも、山崎誠さんも、辻元さんも、舟山やすえさんも、今、闘っていらっしゃいます。今、野党にいる多くの政治家が日々闘っておられることだとおもいます。

地方議会でも闘っている友人達がいます。今日、明日と総会を開く緑の党の市民派、環境派の議員の仲間達です。。

山形では、鶴岡では僕は一人なのか。いや違うと思います。心の中で闘っている同志が必ずいるはずです。その人達と草の根の力を蓄えたいとおもいます。

まだ根がはれていないけれど、地下水を吸い続け、いつか根をはり、芽を出し、土をひっくり返すのだ。花を咲かせるのだ。

沼澤さんの志を絶対に忘れない。

デビッドブラウアーさんの志も

山下弘文さんの志も。

前へ。 持続可能な日本社会へ。

阪神淡路大震災から22年。「神戸元気村ライブ2018@御影公会堂食堂」開催します。

阪神淡路大震災から22年。「神戸元気村ライブ2018@御影公会堂食堂」開催します。

1月17日 午後6時〜9時。御影公会堂食堂

参加費1000円 ワンドリンク付き 名物ハヤシライスがあります(950円別料金)

ブルース他オールジャンルセッション。オープンマイク。参加者、当日まで募集!飛び入り大歓迎!ギター、ベースの方、アンプもご持参ください。近隣で持ち込んで下さる方、大歓迎!ピアノ(前日に調律済み)あり。

司会 進行 スターン 草島進一(鶴岡市議会議員) 木村とーる(四万十塾) 山口晴康(ハルさん 当時数々のコンサートコーディネート 音響機器協力)

震災直後から8年にわたり活動した「神戸元気村」。草島進一は当初から3年間、ニックネーム「スターン」として副代表をつとめました。神戸元気村のはじめの活動が御影公会堂玄関での「炊き出し」でした。

バウさんが、オゾンホール問題の危機から、全国への「フロン回収条例」づくりのキャンペーンで全国行脚したワゴン車にキャンプ道具と鍋の食材一式を積んできて、全国の有機栽培農家が「勇気野菜プロジェクト」として野菜を提供。当時私がつとめていた「らでぃっしゅぼーや」も野菜などを提供。で、やりはじめたのが「神戸元気鍋」でした。

この御影公会堂は、昨年リニューアルしました。御影公会堂食堂は、震災当時途方に暮れていたところ、元気村スタッフが片付けに入り再生を果たした食堂です。再オープンの際は丁度小田和正さんの元気村ライブが公会堂の裏の公園でおこなわれました。

1997年福井県 重油災害にバウさんが動いた。スターンはSave the coast!Web を立ち上げ運営

その後2004年、中越地震ではバウさんと相談し「テントプロジェクト」を呼びかけ、その窓口として「中越元気村」を立ち上げ、草島が代表となり8人の副代表とともに、半年間活動。こんな活動をしました。

中越元気村2004.10〜2005.9 秋から冬にかけての活動記録 FUJIロックフェスティバル Green stageで放映された映像です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

神戸元気村ライブは、1995年2月6日から、国道2号線に面してつくった畳7畳のステージで連日繰り広げられたライブです。妹尾隆一郎 SHO ブーケン パッポウ さんのブルースのステージが皮切りとなり、山本リンダ、岡野弘幹、ソウルフラワーユニオン、レゲエサンスプラッシュ フレディーマクレガー、シャインヘッド、小田和正、山本潤子、加川良、嘉門達雄、石田おさむ、ダダチャイルド、生活サーカス、などなど。200名を超えるアーティストが音を奏でてくださいました。まさに奇跡のステージでした。

毎年恒例 成人式の街頭演説。持続不可能な鶴岡を持続可能へ。

https://www.facebook.com/shinichi.kusajima/videos/1826824710669903/

持続可能な社会の4原則

1)地殻から掘り出した物質の濃度が増え続けない

2)人間が創り出す物質の濃度が増え続けない

3)生物多様性が失われることがない。(自然が物理的に劣化しない)

4)人々が満たそうとする基本的なニーズを妨げることをしない。

以上、カールヘンリクロベール博士 ナチュラルステップ スウェーデンより

ナチュラルステップ代表

カールヘンリク ローベル博士と 2008年スウェーデン

持続可能性の定義を唱えたハーマンデイリー博士と。

2018年新年1.1街頭演説@パル前

昨日、元旦は、荘内神社前、パル前、 Sモール前で街頭演説をさせていただきました。一連のお騒がせ報道について、「人間のくず」「先生と呼べ!」「議員と呼べ!」地下食堂の一件は事実無根で有ること。「音漏れが9月半ばにわかっていたのに選挙まで隠蔽を続けていた榎本元市長の問題など、疑惑だらけの欠陥新文化会館の百条員会提案を自民系、公明系会派も、連合系会派も反対した事。30億円余計に市民負担がかかる行政の不作為行為であるゴミ焼却プラントを、地域暖房、地域熱供給事業に変えシュタットベルケを行うことに転換する市長の政治決断を求めた質問に対して、議長と市民部長により答弁にもならない答弁をおこなった当局の姿勢の問題。さらに役所で改革をおこないたくない「抵抗勢力」によってデマが流され、悪質なメディアスクラムで印象操作がおこなわれている事をお伝えしました。マスコミ情報を鵜呑みにしているのか、怪訝そうな顔で見る方なども見られましたが、「やっぱりそうだったのか」「がんばって」「あなたの事を信じてるよ」という声をかけてくださる方がたくさんいらっしゃいました。マイクを持つ凍える手にあったかい握手を差し伸べてくださった方もいらっしゃいました。パル前では、わざわざ駆け寄ってくださって、あったかい握手をいただき、頑張ってという声とともに私の身体までお気遣いいただいた方もいらっしゃいました。すいません。その場でメモもえんぴつも準備がなく、皆様のお名前もご連絡先も書き残すことができませんでした。特にパル前で駆けつけてくださった、ベージュのダウンコートの方。諸々お伝えしたい事がございます。お渡しした名刺の携帯かメールにできれば本日中にご連絡いただけませんでしょうか。よろしく御願い申し上げます。

12月11日、午後2時半ぐらいから一般質問です。

12月議会が5日からはじまりました。

12月11日が鶴岡市議会 復帰後初の一般質問の日です。

午後3時か3時半ぐらいから30分です。今回の質問は以下のようにしたいと思っています。原稿そのまま掲載します。(まだ未定稿あり)

1)市政の目標について

▽持続可能社会へバックキャストするカナダ、ウィスラー市のウィスラー2020のような総合計画をたてたらいいのではないか?

▽幸せ指標{GTH) Gross Tsuruoka Happinessを市民との対話の基軸として議論しては?

[質問要旨] (案) (1) 持続可能な鶴岡を目指す総合計画について 人口減少など様々な問題を解決する上で、日本でもSDGsの言葉を耳にするようになっている。エネルギーインフラを天然ガスからバイオガス、地中熱利用などに転換した、加・ウィスラー市のようなバックキャスティングアプローチにより持続可能な鶴岡を目指す総合計画を策定すべきと考えるが、市長の見解を伺う。 (2) 市民との対話・協働による住民幸福度の向上について ブータン王国で提唱された国民総幸福量(GNH=Gross National Happiness)の考え方が世界中で具現化される動きの中で、荒川区では、荒川区民総幸福度(GAH)向上の取組を行っている。 皆川市長が提唱する市民との対話、協働の取組みとして、市民との対話の中で「幸福度」を議論し、向上させる取り組みを行うべきと考えるが、市長の見解を伺う。

2)新文化会館について

音漏れ、雨漏れは非常識である。そして、更に非常識がまかりとおっている。

1)バリアフリー新法、又、障害者差別解消法の合理的配慮からすれば、新たな文化施設の椅子は一列全てが可動式になり、車椅子利用者がど真ん中で見れるようになっている事は当たり前である。南陽市文化会館は一列全てが可動式でそれを実現している。鶴岡の新文化会館ではそうした配慮が見られないと指摘される状態である。ただちに一列全てを可動式にすべきである。

2)パリ協定を踏まえたLOW_Eガラス採用へ。

日本では、中期目標として、2030年度の温室効果ガスの排出を2013年度の水準から26%削減することが目標となっている。これを踏まえるならば、ガラスを多用した建築物でLOW_Eガラスの採用は当然であるが今全く使われていない。冬場、このガラスが熱を逃がし、光熱費のランニングコスト負担が大きくなるリスクを背負っている。今、政府が進めるネットゼロエネルギーハウスでは当然採用されているわけだが、寒冷地の公共建築物では採用は当然であり現状は欠陥といえる。ただちにLOW-Eガラスに変えるべきである。

以上は、現在、音漏れ、天漏れ、市当局や今後97億円を支払う施主である市民や国民の信頼を失墜している妹島建築設計事務所、並びに施工の竹中工務店の責任においてただちに直して頂くことを提案するが当局の考えを伺う。

3)土地区画整理事業とゴミ焼却プラントについて。シュタットベルケについて

◇現在、市のビッグプロジェクトとして200億円のゴミ焼却プラントと、約50億円25Haの茅原土地区画整理事業がある。果たしてこのままばらばらに現状のまま進めてしまっていいのか。私は甚だ疑問がある。

まずゴミ焼却プラントだが、現状では国補助率1/3を採用し、エネルギー効率の悪いプラントを売電収益からゴミプラントを運営するまで業者に丸投げするDBO方式が採用されている。土地区画整理事業は、従来型といっていいやり方だ。

先週の金曜日。私は、1/2要件で地球温暖化防止や循環型社会形成のために政策誘導されている施策をおこなわず、市民に30億円負担増を強いようとしている現計画は行政の不作為行為であることを指摘し持続可能社会研究所、あるいは議員として告発しプレスリリースした。07年の段階でプラントメーカー2者は1/2要件である17.5%効率を満たす、19.2、あるいは18.2の値を出している。おそらく現在はどのメーカーもその値はクリアしているであろう事であるのに、1/3要件で甘んじているのは如何な物か。また、この要件のベースとなる「ゴミ焼却場整備推進委員会」では当時商工会会長からこれも環境省1/2要件である「メタンガス化プラント」が提起されているのに行政担当は無視し、全く検討していないことがわかった。

これは国の政策誘導に反し、30億円の市民負担を強いるまさに行政の不作為行為であり、市民への背任行為である。

先ずゴミ焼却プラントの入札をただちに辞める事。そして一つの提案を申し上げたい。

それはシュタットベルケ事業である。シュタットベルケとは自治体が出資した地方公営企業、という意味だが、日本で地方公営企業というと第三セクターの赤字事業が連想され、イメージが良くないからドイツ名のままシュタットベルケと呼んでいるそうだが、この9月に日本国内でのシュタットベルケネットワークが立ち上がった。再生可能エネルギーや熱供給事業など地産地消のエネルギー事業から収益を上げ、様々な市民生活に密着した公益サービスを提供する事業体だ。ドイツには1400のシュタットベルケがあり様々な実践がある。

人口減少社会において、本来的な地方創生 所得の地域からの流出を止めて、地域内循環をはかる。

地方創生で、大事なのは、国の政策にたよるんじゃなくて、地域が自ら所得と雇用を作り出す力をつけることではないか。そのための有力な手法。エネルギー事業は中核的な分野だということは間違いない。日本でもFITなどでエネルギー事業は黒字になっている。

ドイツでもこのシュタットベルケは人口減対策の主軸事業として広がり現在1400の実例がある。

再エネ事業への投資は大きな経済効率をもつ投資だということは、日本国内の飯田市のおひさまシンポエネルギーの実績として投資の3倍の収益をあげている事がわかっている。

福岡県みやま市で55%出資してつくったみやまスマートエネルギーは全国のモデルである。このスマートエネルギーでは、売電収益を活用して高齢者の見守りサービス、宅配サービス家事代行などの新たな事業をおこなっている。

地域から流出していたお金を地域で循環させることで雇用を創出し地域市民の所得をあげる。ドイツでも人口減対策の画期的な事業であることを私自身も県議の時代から学び続けてきた。

これをやる大きなチャンスが鶴岡の2つの事業を組み合わせた事業である。シュタットベルケネットワークの中核の方からは、こんなチャンスは他になく、この鶴岡でやれば日本で最も大きな、まさに日本一のシュタットベルケ事業になると評価されている。

今まで進めてきた事業を見直すことには、リスクがあることも十分に調べてきた。都市計画のほうは最大2年進捗が遅れることや、これまで造成してきた道路を再び修繕することに約6億円かかることが示されている。

しかしながらこの6億円は、ゴミ焼却プラントの補助率を1/2に変えることで生じる約30億円でカバーできる。更にシュタットベルケを推し進める環境省メニュー、又シュタットベルケや、地域熱供給を進めようとしている環境省は政策誘導の補助メニューを今後どんどん打ち出していく予定であることは関係者からも伺っている。

私は、ぜひこのシュタットベルケ事業への切り替えを提案する。

具体的には、先ず焼却プラントを見直しをし、メタンガス化プラントも併設し、エネルギー効率が良好なプラントに変えること。そしてこれまで検討してきた発電事業とともに、7割捨てようとしていた熱を温水に変え地域に供給する地域熱供給事業を行うこと。シュタットベルケはこの発電収益と熱供給収益をベースとして志高き民間企業と一緒に立ち上げて行くこと。今、バイオマスガスプラントを庄内町でおこなっている企業や、この土地の隣接企業、銀行、ガス会社などに声がけをし、いくつかの企業は前むきな返事をいただいています。

鶴岡は2020年オリンピックの際はドイツのチームを受け入れることになっている。又ドイツの中でもエネルギー先進都市、フライブルク市とも{森林文化都市」でつながっている。シュタットベルケをこうしたネットワークからも学び実践することは、まさにこの鶴岡ならではの地方創生を実践し、地域に雇用をつくり経済の好循環をもたらすものであると確信する。ぜひ、地域内循環を政策に掲げた市長の見解をうかがう。

4)出羽三山へのWIFI整備について

山形県議会在籍中、出羽三山をヨーロッパをターゲットにしたインバウンド拠点にすることは再三にわたって提言をし、そのためにもまずは、道路も大事だけどWIFI整備だ。WIFIWIFIと委員会のたびに言うもので、県議会のWIFI男といわれてきたんですが、今、観光地のWIFI整備は、広域化が当然のごとく進んでいます。今、インバウンドでおこなう山伏体験が脚光を浴び、最近フランスのGQの記者がきておりました。こうした方々の利便性も踏まえる中で、今、大鳥居から出羽三山合祭殿のある頂上付近まで、全域をカバーしたWIFI 整備について提案をし検討をいただいております。その成果、進捗状況を伺う。

◇東日本大震災で被災を受けた地域を含む東北一円はまさに出羽三山信仰の熱い地域であります。今も毎朝午前7時におこなわれる出羽三山の御神事では、震災から6年半たついまでも、東日本大震災復興の祈りが捧げられ、私もあらためてそれに触れ感動いたしました。こうした営みをWIFI環境で東北一円に伝える。今、先日の育樹祭で音楽監督を努めた岡野弘幹さんをはじめ多くの方々が奉納演奏されている。山形交響楽団のコンサートもある。そうした映像を配信し、東北一円の方々にいつでもどこでもお伝えできるような環境を整備することはきっと、なかなか成し遂げることができない東北の心の復興に役に立つものと、羽黒山伏の端くれとして確信をいたします。どうぞ、議員各位におかれましてもこの広域のWIFIの整備にご賛同いただき、一丸となって来年度最終の東北復興枠の予算獲得に向けて要望活動をおこなっていこうではありませんか。市長の見解をうかがいます。

草島進一活動日誌11月18日19日

草島活動日誌 11月18日 午後1時半〜福島県郡山市 木村真市議の講演会 蛇石郡山市議、駒崎元郡山市議らと夜まで懇談。木村市議の講演は素晴らしかった。腑に落ちるポイントがびしばしあって、森友の問題をしっかりと把握することができた感があります。木村市議は大阪外大ロシア語専攻。ロシア在住経験もあり、ロシアロックのCD やバンドの日本公演をプロモートしていたというかなりの音楽通。売り込みに行っていたというディスクユニオンあたりで僕もニアミスしてた感もありいきなり身近に感じた。市民派市議として一人で闘ってきた姿勢や思いも共感出来るところ満載で、これからもぜひ共闘していきたい方です。居酒屋でわざわざ博多から取り寄せているというお刺身をいただきつつ歓談しました。その後山形へ移動。ホテルでは映像編集作業の続きをおこないこの間、課題を抱えていたWIFIや動画関係を相談しに大阪大でロボット工学を学んでいた岩瀬博士の会社事務所へ。初対面ながら同期で意気投合(勝手ですが)昼のラーメンまで諸々情報共有。素晴らしさに感服。午後2時から貧困問題の湯浅誠さんの講演会。お題は子供の貧困問題。「貧困」を政府や世間が認めたのが2009年の政権交代をしたときだったと改めて踏まえさせて頂いた。要するに自民党政府は「貧困」を認めてこなかったし、今も認めたくないのだ。竹中平蔵が「貧困はない」とニュース23で発言した事への義憤から行動がはじまったといったくだりはものすごく共感。山形市には「子供食堂」が5つある。全国の子供食堂の課題など参加者30名の課題に即応する素晴らしさに感服。2時間はあっという間に過ぎた。僕は経験した介護職のワーキングプアー状態を訴え更に悪くなるんじゃないかと懸念を伝えた。湯浅さんは第一次の3本の矢と第二次の三本の矢は確実に変わっている。あの安倍総理の発言に「介護離職ゼロ」などという言葉がでてくるようになっているのは少しずつ変化しているということ。と。ふむ。確かにそうかもしれない。政治を変えるためにも社会を変えること。そこに向かっていきたいと湯浅さん。社会的包摂に寄与する文化会館を実践する可児市のアーラにも今度いくんですとも伝えておられた。日本を代表する市民活動家の一人であり、話の中にはノーベル平和賞を受賞したICANピースボートの川崎さんや自殺対策に取り組むライフリンクの清水さんの事もでてきた。こうした方々とも思いを共有して僕も活動していきたいと強く感じた。その後、せっかくなので南陽市民文化会館「シェルターなんようホール」を視察。 佐藤秀之 運営係長 と長島透 課長補佐に諸々説明をうける。ギネスで認められている世界で最も大きい木造の文化会館。1400席超のシューズボックス 壮観だった。補助スピーカーは小さめのPAがおかれていた限り。障害者用の可動椅子は、最もいい列の一列全部になっていたことに改めて気づかされる。ミキサーのコンソール用にケーブルが埋め込んであった。鶴岡のはどうだっけ。確認しよう。佐藤係長はなんどかタクト鶴岡にいらして助言をされているとのこと。ここは市野直営で市職員4名と嘱託職員などで運営されている。きさくにこの間あった経験をお話いただいた佐藤係長の熱とノリは流石と感じた。元観光部局にいらしたそうだが、優秀なネットワーカーといった感じの方だった。タクト鶴岡は、雨漏れと音漏れとう音楽ホールとしてはマイナス100ぐらいからの出発といっていいだろう。テスト期間土日もやっていない。雨漏れで心配していけば誰も職員がいない。心配して行ってみれば議員をシャットアウトして、おまけに地べたで待機させられる。今いるスタッフの姿勢からは申し訳ないがこのマイナス100を払拭できる力を感じない。教育委員会では無理だ。少なくとも市長直下の力ある役所内と現場がよくわかる民間人とのプロジェクトチームが必要なのではないか。芸文教にこうした力があるようにも残念ながら思えない。可能性を全く否定するわけではないが、いかがだろう。すいません。つらつらと書いてしまいました。木村真議員の講演はこの後、YOUTUBEアップします。しあわせの経済フォーラムや関連講演会の動画も次々とアップしていきますのでよろしくお願いいたします。

立憲民主党 東北 山崎誠街宣より10.17〜21

鶴岡市議会議員選挙 当選授与式が17日午後3時からおこなわれた。

その後、枝野代表が仙台に7時半に来るということで車を飛ばし駆けつける。そこから草島@立憲民主党の全てははじまった。

この晩に山形市のビジネスホテルで山崎誠氏と合流。山形市内を皮切りに街頭演説。車から

こうしたスポット街頭演説をしつつ、車の中では世直し 立憲民主党と各地域の候補者を応援。

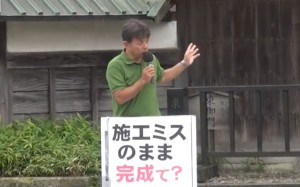

鶴岡新文化会館タクト鶴岡で雨漏りと音漏れ!発覚!

10月23日の皆川市長の記者会見で、皆川市長は新文化会館荘銀タクト鶴岡で、1)10月23日の雨漏り2)9月半ばに豪雨などでホール内への雨音が響く音漏れ の2点について言及したとのこと。(現在書き起こしされるのを待っています)

それを受けて10月23日、市役所総務部は市議会議員宛、以下のPDFをFAX送信した。(クリックすると拡大になります)

しかしながら僕は、23日午後5時半まで役所にいて公務をおこなっていたにもかかわらず議会事務局は私にその事情を知らせず、帰宅してマッサージを受けてバタンキューだった私は23日はきづかず、24日の山形新聞ではじめて知った次第。議会事務局にまず、情報共有の徹底(議会棟にいるのに教えないとは?)を促し、早速調査にはいった。午前10時 10月31日の引き渡しの際、佐々木 小真木原町内会長とともに、建設課長 村上氏と総務部高橋部長から説明をうけた。

2箇所から雨漏りが見られる。施工ミスなどの瑕疵が認められたと建設課長は明言。

佐々木小真木原町内会長も苦言を呈した。

その後、現場で問題箇所を視察。雨漏りの箇所の説明を受けた。

そうしている内にもう一つ、実は「音漏れ」もあったのだと伺う。議員控え室の説明の際にも「音漏れ」もきちんと説明してよ。と思いつつ耳を傾けた。

その際の動画。ヒアリング中

https://www.facebook.com/shinichi.kusajima/videos/1747986261887082/

音漏れ発覚は9月半ば。強い雨が降った際、10月20日から音漏れの改善工事がおこなわれているとのこと。

榎本元市長には建築課のほうから伝えていたそうだから、榎本元市長はこの事実を隠蔽したということになる。酷い話だ。そしてこの会館はやっぱりできそこないだった。

10月23日に先般、鶴岡持続可能社会研究会より提出の監査請求の不服としての訴訟提出ができる期限が切れた。訴訟の準備はさすがにこの選挙期間の中ではできなかった。しかし、その日に漏水発覚とは!

漏水箇所の視察、音漏れの報告を受けた後、私は文化会館の中と周辺を見て回った。そしていくつかの改善点を担当にお伝えした。

1)駐車場、致道館脇の駐車スペースには植栽はいらない。植栽用に土モリしている場所をコンクリートで埋め、可能なかぎり駐車できるよう、線引きをし直すこと。いくつかの案を出してみて欲しいと伝えた。それと市役所駐車場を使わせるなら安全配慮のための歩道橋をつくることを提案。

2)ホール座席について 車椅子用にとりはずしできる椅子を前列の端っこだけではなく真ん中部分も含めて約40席分を取り外しできるように改善し、最高の場所から車椅子の方がみれるようにすること。障害者差別解消法にもとづく措置の優良事例を目指すこと。

3)タクト鶴岡側から致道館を眺める風景は美しい。タクト側からも自由に入れ、なおかつ、赤外線でカウントでき、資料もちだしできないようにセキュリティ対策ができるようなゲートを設置し致道館の庭園を散策できやすいようにすること

4)うさぎ形状の椅子は座り心地が最悪。赤ちゃんが落下の可能性もある。天童木工製の椅子に入れ換えを提言

5)WIFIのパスワードをわかりやすく tacttactにすること。

大体以上。申しいれをおこなった。

途中、市長が会見の情報共有の話で呼び出しがあり15分対談。

市長記者会見のネット公開とアーカイブ、書き起こしのHP掲載を申しいれ、ほぼ同意していただいた感を受けた。まずは、初っぱなからタクト鶴岡の漏水、音漏れを会見で指摘した皆川市長の勇気に拍手を贈りがっちりと握手した。

とりいそぎ以上。10月24日(火)の活動でした。ご報告いたします。

比例は立憲民主党 今回の投票の前に観ていただきたい映像です。

市政のOSをかえ、みんなで鶴岡の未来を切り拓こう

写真:藩校致道館 鶴岡市新文化会館前にて 8.30

10月になりました。

私、草島進一は、10月8日告示 10月15日投開票の

鶴岡市議会議員選挙に挑戦します。

9月23日に事務所開きを草島進一事務所 カフェSolai でおこないました。

この間、「県議から市議ってどういうこと?」など様々な意見をいただいています。

一言で言えば、市政を放っておけなくなりました。 です。

私は、異様なデザインの文化会館問題を調べているうち、今の榎本市政が市民の生活に直接関係する福祉やコミュニティ維持などの基本的なサービスを大幅に削減し、文化会館の建設費には湯水のように市費を投入している問題を強く感じました。

朝日地区にある「かたくり温泉ぼんぼ」は予算をカット。将来の廃止も心配されています。また、政府が推し進めている水道の民営化など、更なる値上げや水質悪化が心配されます。

又、この2年間、鶴岡市内の介護福祉の現場に務め、現場を直視する中で、現場の声を市政にもっと届け福祉・医療の問題解決をはかる必要性を痛感してきました。

又、この2年間、鶴岡市内の介護福祉の現場に務め、現場を直視する中で、現場の声を市政にもっと届け福祉・医療の問題解決をはかる必要性を痛感してきました。

今のままでは鶴岡の未来は全く開けません。私は、将来負担や不安をなくし、若い人や子どもたちが、希望がもてるような鶴岡をつくっていきたいのです。

これまで応援をいただいた市民の皆様に応える為にも、今、市政を真正面から正さねばならないと感じました。又、チェック不十分で特に過半数をしめる与党議員らが追認するだけの、思考停止状態の様な市議会を変えなくてはならないと感じました。忌憚なく議論しあい市長部局と切磋琢磨し、政策立案できる議会に変えなくては、今後更に厳しい時代を乗り越えていけないと感じています。

市政のOSをかえよう。

45億円のはずが97億円になった新文化会館問題は、今までの市政の象徴です。デザイン優先で特殊な工事が伴った事業なのに全く市民に説明不足のまま進められた結果、予算倍増、施工ミスが数多くの市民から指摘されながらも、欠陥会館のまま引き渡しが強行されました。

パソコンは以前、私が学生時代の頃は、プログラム用語がわからないと触ることができないOS(基盤ソフト)が主流でした。しかし今はMac-OSやwindowsOSでさらにネット環境。子供達でもパソコンやスマホを持ち歩き、世界中の同士とつながり、クリエイティブな力を発揮する時代です。「いつでも、どこでも、ただで 誰もが」情報を得て創造する、オープンソースやクリエイティブ・コモンズの時代です。 それから考えると、今の隠蔽体質の鶴岡市政はwindows以前のOSのような気がしてなりません。

人口減少や産業構造の転換といった、歴史の峠といわれる危機を乗り越えていくには、市政に13万市民の多くが参画し、議論を深め、行動し、新たな一歩を創造していく、真実の「自治」を実現しなくてはなりません。それを踏まえれば、もういいかげん、市政のOSを取り替えるしかないのだと思います。

今般、市長選挙に、皆川おさむさんが挑戦します。彼との出会いは2011年東日本大震災の石巻の現場でした。私が災害支援で3月19日から石巻市で活動をした際、農林水産副大臣秘書官として市の災害対策本部にいて奮闘していたのが皆川さんでした。私の友人が皆川さんの同級生であり、紹介を受けて現地でお会いし諸々情報交換した事を憶えています。皆川さんは、津波で傷ついた石巻市民救援のために志を共に行動した、信頼できる同士であり、問題が数多く発生する被災自治体の緊急事態の現場を肌身で知っている貴重な元農水官僚です。

今般、市長選挙に、皆川おさむさんが挑戦します。彼との出会いは2011年東日本大震災の石巻の現場でした。私が災害支援で3月19日から石巻市で活動をした際、農林水産副大臣秘書官として市の災害対策本部にいて奮闘していたのが皆川さんでした。私の友人が皆川さんの同級生であり、紹介を受けて現地でお会いし諸々情報交換した事を憶えています。皆川さんは、津波で傷ついた石巻市民救援のために志を共に行動した、信頼できる同士であり、問題が数多く発生する被災自治体の緊急事態の現場を肌身で知っている貴重な元農水官僚です。

これからの市政は、緊急時でなくとも直面する課題は数多く、その都度問題を解決していかねばなりません。こうした時代には、まさに適任であります。

今回の選挙は、なんとしても皆川市政を実現し、私は市議会議員として、これまでの思考停止のOSでは実現できなかった政策を新たな市政で実現したいと考えています。

鶴岡ならではの自然の恵みや、伝統文化や、職人、匠の技、ものづくりの力、やさしさ。

鶴岡市民の多種多様な力が存分に発揮できる鶴岡にするために

10月15日、市政のOSをかえましょう。みんなで。

藩校致道館で庄内藩士は荻生徂徠先生の教えに学び、藩政の立て直しをしました。

鶴岡の政治から日本の政治を私は立て直したい。信じられる政治に。

鶴岡・庄内の気風、「沈潜の風」の風を起こすのは、まさに、今です。

どうぞよろしくお願い申しあげます。

草島進一 2017.10.3