2004中越地震と、2016熊本地震のテントプロジェクト

庄内の防災ー庄内平野東縁断層帯は発生確率Sクラス。

8月21日、道田町町内会で防災の講演をおこなわせていただきました。この4月24,25日に現地で活動した熊本地震現場の様子を伝えつつ、地域の皆様の防災意識に働き掛けられるようにするには。と結構諸々考えました。

そしていきついたのは、最近になって(8月19日!)リスクの表し方が変わった地震確率が高い場所にある庄内平野東縁断層帯の話。そして昭和39年の新潟地震。更に今年阪神淡路大震災から21年に5000名もの犠牲者の詳細データを分析した結果から導き出した災害実態からの防災対策。熊本地震の現場の倒壊家屋と避難所。テント支援、重機ボランティアなどボランティアの実際の現状。こうしたものを軸に組み立てお話させていただきました。

当日のレジュメは以下です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

防災講演会 2016.8.21

道田町町内会 資料 草島進一

1)熊本地震の現場より。

・4月14日21時26分、熊本県熊本地方を震央、震源の深さ11km、M6.5の地震発生 熊本県益城町で震度7(日奈区断層帯)

• 4月16日1時25分(28時間後)には、震源の深さ12km、M7.3の地震が発生、熊本県西原村 益城町で震度7(布田川断層帯)

●88名死亡(直接死50名)避難者183,883人 4ヶ月後 1752人

●全壊家屋8,125棟、半壊 28,424棟、一部破損 約13万棟

震度7 2回の益城町 2度目の地震で家倒壊、死亡家族も

2)鶴岡は安全か? 30年確率6% Sランクの庄内平野東縁断層帯。

鶴岡 田川地区 被害想定

建物全壊 8,546人 半壊 1,7083人

死者 446人 負傷者 4,795人

避難者 16,716人

3)思い出してみましょう 52年前 新潟地震 M7.5 震度5の被害

4)阪神淡路大震災から21年からの教訓

(5036名の死体検案書から見えてきたこと NHKスペシャル)

●家屋倒壊 圧死(即死)は7% 窒息死を防ぐ 住宅の耐震化

家屋倒壊、家具転倒による 窒息死を避けるために。

→耐震診断。家具転倒防止 要援護者の家屋倒壊からの近隣の救援を。

●通電火災 対策 感震ブレーカーの普及を

5) 共助 公助 避難所対策 災害ボランティアの実際。 今後の課題

エコノミークラス症候群 2004年中越大震災で7名 熊本地震で1名死亡。

震災関連死を防ぐ。 → テントプロジェクト 貴重品掘り起こし 福祉避難所

要援護者(高齢、一人暮らし、障がい者支援)マップ作り、共有など

▽9月25日 道田町 防災訓練 午後1時〜 ぜひご参加を

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今般、庄内平野東縁断層帯と新潟地震について、改めて調べて気づかされることがたくさんありました。

まず52年前の新潟地震について、私は生まれる直前で体験をしていません。しかしながら道田町の公民館にその日集まった多くの諸先輩方が小学生だったり中学生だったりしており、色々と当時のお話をいただいたのでした。

新潟地震については、当時京田幼稚園で犠牲になったの3名の幼児の慰霊祭には何度か参加させていただいておりましたが、図書館で荘内日報社や山形新聞のの当時の記事や動画を改めて咀嚼しました。庄内地方で9名が亡くなっています。それと以前私の県政報告会でご講演をいただいた高専の澤先生から、「実は新潟地震の際、酒田の方が震度が大きかった」という事を伺っていました。震源は粟島沖。

更に昨日、鶴岡市マリカ東館でおこなわれた「どうする!庄内!最近の災害から防災を考える」市民サロン『活断層が起こした熊本地震 -活断層:庄内平野東縁断層帯は 大丈夫なのか?-』 に参加し、改めてこの地震、酒田市で震度6、そして断層型地震であったことを澤先生の講演から伺いました。

今後の庄内平野東縁断層帯の地震を考える際、新潟地震の記憶をたどることが大変有意義だということを再確認しました。

澤先生 からは、庄内平野東縁断層帯の 30 年地震発生 確率は、0~6%で地震発生確率が高いグルー プに属し、主要活断層 97 のうちワースト 16 位。一方、2016 年熊本地震の震源であ る布田川断層帯の 30 年地震発生確率は、0 ~0.9%でワースト 60 位と庄内の活断層より も低い値ですが地震がおきたの情報が事前のちらしでも発信されておられました。

今般、地震確率の表記がこの8月19日に変わったことも踏まえて、地震への危機管理を強めていくことが大切です。庄内平野東縁断層帯はクラスSに属し。特に庄内南部が30年確率6%と高いのです。

断層帯の資料を詳しく見ていくと北部はほぼ0%、南部は6%とあります。このことを改めて伺うことも昨日できました。要はこの断層帯にたまったひずみが北部は明治27年 1894年の庄内地震の際にリリースされたという推測に基づくのではないか。とのことでした。先生はしかしながら、学会内でこの論点に反論もあることを伝え「だからといって北部で安心出来る問題でもない」とのことでした。

地震災害の備えとしては、外傷性窒息、圧死を来す家屋倒壊を防ぐ家屋の耐震。家具の固定。それから阪神大震災21年目にして明らかになってきた通電火災の対策。 このことを町内でも強く訴えかけさせて頂きました。

他、福祉避難所をはじめ避難暮らしの改善も急務と思います。中越地震の際から実際におこなってきたテントプロジェクや、現地で最も活躍している重機ボランティアについても若干ですがお話させていただきました。避難所の風景はこの21年間どこまで改善されているのかもいつも突きつけられる課題。私達は阪神淡路の体験を下に、プライバシー対策やエコノミークラス症候群対策として、テントを使って頂く試みに中越地震の際から取り組んできました。先般これはBe-pal8月号に掲載頂きました。また、この9月9日におこなわれる「避難所ー避難生活学会」で発表させていただくこととなりました。

地域の防災。最新の知見や経験知を下にしっかりとすすめていきたいものです。

私としては、今後、新潟地震の皆様の体験を集めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

改憲勢力2/3を受けて。日本の誇るべき力。ソフトパワーが試練にさらされている。

2015年8月4日05時00分

- あの戦争が終わって70年、日本は立つべき場所を見失いかけているようにみえる。私たちは何を誇りにし、どのように過去を受け止めるべきなのか。国を愛するとは、どういうことなのか。名著「敗北を抱きしめて」で、敗戦直後の日本人の姿を活写した米国の歴史家の声に、耳をすませてみる。

――戦後70年を振り返り、日本が成したこと、評価できることは何だと考えますか。

「以前、外務省の高官から『日本はソフトパワーを重視する』と聞かされたことがあります。日本車、和食、漫画やアニメ、ポップカルチャー。世界が賛美するものは確かに多い。しかし、例えばハローキティが外交上の力になるかといえば、違うでしょう。世界中が知っている日本の本当のソフトパワーは、現憲法下で反軍事的な政策を守り続けてきたことです」

「1946年に日本国憲法の草案を作ったのは米国です。しかし、現在まで憲法が変えられなかったのは、日本人が反軍事の理念を尊重してきたからであり、決して米国の意向ではなかった。これは称賛に値するソフトパワーです。変えたいというのなら変えられたのだから、米国に押しつけられたと考えるのは間違っている。憲法は、日本をどんな国とも違う国にしました」

――その理念は、なぜ、どこから生じたのでしょうか。

「日本のソフトパワー、反軍事の精神は、政府の主導ではなく、国民の側から生まれ育ったものです。敗戦直後は極めて苦しい時代でしたが、多くの理想主義と根源的な問いがありました。平和と民主主義という言葉は、疲れ果て、困窮した多くの日本人にとって、とても大きな意味を持った。これは、戦争に勝った米国が持ち得なかった経験です」

「幅広い民衆による平和と民主主義への共感は、高度成長を経ても続きました。敗戦直後に加えて、もう一つの重要な時期は、60年代の市民運動の盛り上がりでしょう。反公害運動やベトナム反戦、沖縄返還など、この時期、日本国民は民主主義を自らの手につかみとり、声を上げなければならないと考えました。女性たちも発言を始め、戦後の歴史で大切な役割を果たしていきます」

――政治は何をしたでしょう。

「私の最初の著書は吉田茂首相についてのものですが、彼の存在は大きかった。朝鮮戦争の頃、国務長官になるジョン・ダレスは、憲法改正を要求してきました。吉田首相は、こう言い返した。女性たちが必ず反対するから、改憲は不可能だ。女性に投票権を与えたのはあなた方ですよ、と」

「その決断はたいへん賢明だったと思います。もし改憲に踏み込めば、米国はきっと日本に朝鮮半島への派兵を求めるだろうと彼は思った。終戦のわずか5年後に、日本人が海外に出て行って戦うようなことがあれば、国の破滅につながると考えたのです」

「その決断の後、今にいたるまで憲法は変えられていません。結果、朝鮮半島やベトナムに部隊を送らずに済んだ。もし9条がなければ、イラクやアフガニスタンでも実戦に参加していたでしょう。米国の戦争に巻き込まれ、日本が海外派兵するような事態を憲法が防ぎました」

■ ■

――現政権が進める安保法制で、何が変わると思いますか。

「日本のソフトパワーが試練にさらされています。集団的自衛権の行使に踏み込み、日本を『普通の国』にするというのが保守政治家らの考えですが、普通とは何を指すのか、私には分かりません。国際的な平和維持に貢献するといいつつ、念頭にあるのは米軍とのさらなる協力でしょう。米国は軍事政策が圧倒的な影響力を持っている特殊な国であり、核兵器も持っている。そんな国の軍隊と密接につながるのが、果たして普通なのでしょうか」

――戦後の日本外交は、米国との関係を軸にしてきました。

「日本の外交防衛政策を知りたければ、東京でなくワシントンを見ろとよく言われます。環太平洋経済連携協定(TPP)への参加しかり、アジアインフラ投資銀行(AIIB)加盟についての判断しかり。核戦略を含め、米国の政策を何でも支持するのが日本政府です。その意味で、戦後日本の姿は、いわば『従属的独立』だと考えます。独立はしているものの、決して米国と対等ではない」

「過去を振り返れば、安倍晋三首相がよく引き合いに出す、祖父の岸信介首相が思い浮かびます。岸首相は確かに有能な政治家ではありましたが、従属的な日米関係を固定化する土台を作った人だと私は考えています」

「同様に、孫の安倍首相が進める安全保障政策や憲法改正によって、日本が対米自立を高めることはないと私は思います。逆に、ますます日本は米国に従属するようになる。その意味で、安倍首相をナショナリストと呼ぶことには矛盾を感じます」

――現在のアジア情勢を見れば、米軍とのさらなる協力が不可欠だという意見もあります。

「尖閣諸島や南シナ海をめぐる中国の振る舞いに緊張が高まっている今、アジアにおける安全保障政策は確かに難題です。民主党の鳩山政権は『東アジア共同体』構想を唱えましたが、それに見合う力量はなく、米国によって完全につぶされました」

「だからといって、米軍と一体化するのが最善とは思えません。冷戦後の米国は、世界のどんな地域でも米軍が優位に立ち続けるべきだと考えています。中国近海を含んだすべての沿岸海域を米国が管理するという考えです。これを米国は防衛と呼び、中国は挑発と見なす。米中のパワーゲームに日本が取り込まれています。ここから抜け出すのは難しいですが、日本のソフトパワーによって解決策を見いだすべきです」

■ ■

――対外的な強硬姿勢を支持する人も増えています。

「ナショナリズムの隆盛は世界的な文脈で考えるべきで、日本だけの問題ではありません。今、世界のいたるところで排外主義的な思想がはびこり、右派政治の出現とつながっています。グローバル化による格差が緊張と不安定を生み、混乱と不安が広がる。そんな時、他国、他宗教、他集団と比べて、自分が属する国や集まりこそが優れており、絶対に正しいのだという考えは、心の平穏をもたらします。そしてソーシャルメディアが一部の声をさらに増殖して広める。これは、20年前にはなかった現象です」

「北朝鮮や中国は脅威のように映りますが、本当に恐ろしいのはナショナリズムの連鎖です。国内の動きが他国を刺激し、さらに緊張を高める。日本にはぜひ、この熱を冷まして欲しいのです」

――では、日本のソフトパワーで何ができるでしょうか。

「福島で原発事故が起き、さらに憲法がひねり潰されそうになっている今、過去のように国民から大きな声が上がるかどうかが問題でしょう。今の政策に国民は疑問を感じています。安倍首相は自らの信念を貫くために法治主義をゆがめ、解釈によって憲法違反に踏み込もうとしている。そこで、多くの国民が『ちょっと待って』と言い始めたように見えます」

「繰り返しますが、戦後日本で私が最も称賛したいのは、下から湧き上がった動きです。国民は70年の長きにわたって、平和と民主主義の理念を守り続けてきた。このことこそ、日本人は誇るべきでしょう。一部の人たちは戦前や戦時の日本の誇りを重視し、歴史認識を変えようとしていますが、それは間違っている」

「本当に偉大な国は、自分たちの過去も批判しなければなりません。日本も、そして米国も、戦争中に多くの恥ずべき行為をしており、それは自ら批判しなければならない。郷土を愛することを英語でパトリオティズムと言います。狭量で不寛容なナショナリズムとは異なり、これは正当な思いです。すべての国は称賛され、尊敬されるべきものを持っている。そして自国を愛するからこそ、人々は過去を反省し、変革を起こそうとするのです」

*

John Dower 38年生まれ。マサチューセッツ工科大学名誉教授。著作に「吉田茂とその時代」、ピュリツァー賞受賞の「敗北を抱きしめて」など。

■取材を終えて

とても大切なものなのに、思いのほか、本人は気づいていない。外から言われて、かけがえのなさを知る。よくあることだ。敗戦後に日本が手にしたものこそ世界に誇りうる、という指摘にはっとした。そうか、自分たちの手元を見つめればいいんだ。

戦後の日本人は立場を問わず、自らの国を愛することに不器用になっていたのだろう。反発したり、逆に突っ走ったり、どこかの国に依存したり。愛国という言葉に素直になれない。70年前、形容しがたいほど惨めで痛ましい敗戦を経験し、国家への信頼を一度、完全に失ったのだから、それも当然なのだが。

戦後70年の夏は、この宿題に向き合う好機かもしれない。国家という抽象的なものではなく、戦後を生き抜いた一人ひとりの道程にこそ、よって立つ足場がある。

(ニューヨーク支局長・真鍋弘樹)

◇日本の「戦後70年」をテーマに3人の識者にインタビューをしました。明日は日本近現代史が専門の加藤陽子東大教授に、「あの戦争」とは何だったのかを聞く予定です。

7.10参院選の争点は改憲とTPP 舟山やすえさんを、山形県民の心からの一票で国会へ。

参議院選挙 投票日は7.10。

今回の参議院選挙の争点は、改憲。そして山形選挙区では特にTPPです。この選挙はきわめて重要な選挙です。

私は、最初の選挙の時から応援し、共に持続可能社会や自給圏構想等を学び活動を続けてきた舟山やすえ候補を心から応援しています。日々辻立ち、支援者まわりの日々です。

舟山やすえ候補は毎日元気に山形県内を駆けめぐり、農村社会の価値、「山の向こうのもう一つの日本、山形」アベノミクスやTPPと決別し、「もう一つの経済をここ山形から」と訴え、毎日元気に県内で街宣、個人演説会を続けています。

舟山やすえ候補の訴え。「なせばなる。なさねばならぬ」7月7日の米沢での演説です。

7月6日の山形での演説

改憲の大問題と農業、農村社会の価値を守る事の意義が述べられています。

もう一度伝えます。争点は改憲(憲法改悪)とTPP。

▼争点隠し。

私は先日7月、自民党 月野候補の鶴岡市内での個人演説会の演説も聞きにいってみました。他の人にも伝えようといつものVTR機材をもって行き、撮影をはじめようとしました。そうしたらスタッフがやってきて撮影禁止とのこと。撮影をあきらめて演説を聴きました。

結局、最後まで聴きましたが、月野候補は、改憲についても、TPPについても全く語りませんでした(怒)完全に争点を隠しています。

それから、驚いたのは、応援弁士で駆けつけた小里泰弘 自民党農林水産部会長の演説。「TPPは、どの品目に関しても現場に与える影響はほとんどない。と私は確信しているのであります。」と一言で結んだのみでした。 私は思わず「鶴岡市民、山形県民をバカにするな!」と一言言いたいのをぐっとこらえて会場をあとにしたのでした。

その後7月8日に谷垣幹事長が来ましたが、TPPには全く触れず、改憲についても自分が自民党改憲草案立案の時の総裁であったにもかかわらず触れませんでした。

月野候補もTPPについて「以前は反対していましたので皆さんの気持はわかります」などとしながら、適当に誤摩化しています」

この自民党の争点隠しは最近の選挙でずっと行われています。これをわかりやすくアニメ動画が伝えてくれています。

争点1。改憲について

改憲についてですが、週刊漫画雑誌 ビッグコミックスピリッツが、日本国憲法全文の小冊子を漫画家の書き下ろし付きでつくってくれました。これは是非ご購入してご覧下さい。「これぞ争点」と言い表してくれたのではないかと思います。

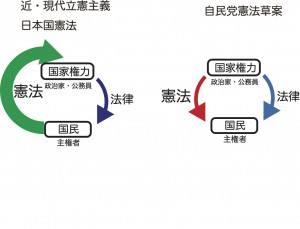

自民党改憲草案の内容は酷いものです。自衛隊を国防軍に、国民主権を国家主権に。国家権力を縛るための憲法を国民を縛るものに変えるものです。何度かこのブログでも説明させていただきましたが、立憲民主主義国家として、全く恥ずかしい、立憲主義、民主主義に反するとんでもない内容です。

こうした内容についての背景としては、以下の映像をご覧下さい。

全体

安倍総理「前文はみっともない」発言

ここ迄いくと「この人たち」は保守でももちろんなければ、後藤田正晴議員らがいらしたときの古き良き時代の自民党ではありません。今、こうした「アベ自民党」の政権幹部に異論を唱える自民党議員は皆無です。ですから憲法違反を犯しても、メディアに圧力をかけ批判されても暴走に継ぐ暴走。ここまで堕ちてしまったのかと思います。

そして、昨年の9月17,18日の自民党議員の「人間かまくら」による憲法違反の「安保法制」戦争法 強行採決。

数万人のデモが国会の外でおこなわれていたのにもかかわらず、言論の府が暴力の場に変えられた。この暴挙は絶対に忘れてはならないと思います。ぜひ必ず投票前に思い出してください。また同じことを彼らは繰り返します。

この明らかな憲法違反の戦争法強行採決の次が改憲です。憲法違反を堂々と犯すような政権下での改憲は、絶対に止めなくてはならないと私は思います。

この安保法制の強行採決や今の日本の現状について、国際社会の有識者は如何にとらえられているかぜひご覧下さい。

また、「戦争のつくりかた」という絵本があり、アニメーションプロジェクトが動画を公開しています。確実に1歩、1歩「この道」へ進んでいるような危機を感じています。

まずは、この流れを止める一票にしていただきたいと思います。

争点の2「TPP」

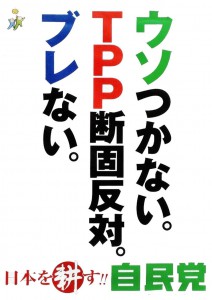

TPPについて、選挙前でも、選挙終盤でも、政府も自民党候補者もほとんど語っていません。このポスターは、2回前の衆議院議員選挙 山形選挙区で貼られたポスターです。

真実を知るには、http://notppaction.blogspot.jp/ をおすすめします。6000ページを超えるTPPの文書を読み解いた研究者が分析結果を発表しています。

山形の農業はガタガタになる。国民皆保険にも穴があくということになりかねない、私たちの暮らしを一変させかねない危険な条約がTPPです。

先般の国会で、国会決議の重要五品目も全く無傷のものはないことがわかりました。

山田元農水相のこの発言、まず ぜひご覧下さい。

TPPについては、以下、関連動画を掲載します。ぜひご覧下さい。

7.10 日本の、山形の危機を止め、地域の力を発揮できる政治に変える、重要な選挙です。

特に今回、この参議院選挙後の臨時国会がTPPを止める最後のチャンスでもあります。

TPPの問題、舟山やすえは、民主党を辞めてまで断固反対を貫き通してきた信念ある政治家です。

山形県民の力で舟山やすえを国会に送り込んで、アベ政府に対するTPPの追求、議論をさせてください。

まずは、山形選挙区では舟山やすえに一票を。どうか、皆様の心からの一票で、舟山やすえを国会に送り込んで下さい。

そして比例は自民公明以外で。(ちなみに日本のこころを大切にする党、新党改革 お維新はアベ与党です。これも外してください)

私は、比例は、ダム問題を一緒にとりくんできた 大河原雅子(民進)、「戦争法」とアベに迫った福島みずほ(社民)を応援しています。どうぞご参考に。

よろしくお願いいたします。

舟山やすえ候補の政見放送です。

さて皆さん、私たちは「あの会社は風通しがいいとか、風通しが悪そうだなあ」等といいますが、その風通しとはどういう意味でしょう。部下と上司が互いに自由闊達に議論ができる、爽やかで清々しい職場環境をイメージするのではないでしょうか。伸びていく会社や組織に共通すること、それが風通しの良さだと思います。逆に言えば、トップが決めたことにただ黙って従うような組織では社員も育たず、結果として衰退の道を歩むことでしょう。政治の世界も同じです。トップにとって耳の痛いことも提言し、皆でしっかりと議論を重ねることで、より良い政策が生まれてきます。ところが、現実はどうでしょう。

安倍総理の政治運営に対し、与党内から、異論や反対の声、建設的な提案はほとんど聞こえてきません。例えばTPPについて。多くの与党議員の皆さんは、もともと「断固反対」だったはずです。安倍総理が交渉参加に舵を切った時、一体与党の議員のうち、どなたが異論を唱えたのでしょうか? それこそ風通しが悪くてものが言えないのか、それとも最初から反対する気などなかったのか、私ははなはだ疑問です。そのような中、私は、国民の生活や地域の実情に目を向けようとしない政治に対し、現場の声を届けたい、との思いで、再度の立候補を決意いたしました。今、政治の役割とは何か、と問われれば、私は、私たちの生活の安全・安心を守ることと答えます。

安全・安心の中には、国土を守るという意味での安全保障、安全・安心な食べ物をしっかり確保するという意味での食料安全保障、医療、介護、福祉など、日々の暮らしの安心を守るための社会保障などさまざまあります。しかし今、その安全・安心が脅かされようとしています。まずは、老後の安心について。今、政府はアベノミクスにより経済成長を遂げ、今後増加する社会保障費は、その成長の果実で賄うと言っています。

しかし、実体経済は、あれだけ約束した二度目の消費増税ができないほど、低迷しています。安倍政権はこの現実を誤魔化しているのです。中でも問題だと思うのは、株高を演出するために、私たちの老後の安心を支える年金積立金を従来の制限を大幅に広げて株式に投資していることです。これは世界的に見ても異例なことで、アメリカでさえ公的年金については一円たりとも株式に投資していません。あまりにリスクの大きいギャンブル性の高い運用であり、しかも今、大きな損失を出していますが、運用実績の発表は先送り、実態は隠されています。

次に医療の安全についてです。日本は現在、国民皆保険によって、皆が等しく医療を受けられるような制度になっています。これは世界に誇るべき支え合いの仕組みであり、今後も後世に残すべき日本の財産です。しかし、TPP加入によりその安心安全が脅かされる危険性が高い。なぜなら国民皆保険はアメリカの保険会社との自由競争を阻害するからです。このことをなぜ、国民に説明せず、真っ黒塗のペーパーで誤魔化そうとするのでしょうか?また、消費者にとっては、日本では認められていない添加物の使用が可能になったり、遺伝子組み換え作物の輸入が解禁となり、食の安全面での危険性が高まることは大問題です。

子ども達に安心安全な食べ物を食べさせたいと願う事は親として共通の思いだと思います。生産者にとっては、海外への販路拡大のチャンス!と喜び勇んで打って出たものの、肝心の足元が攻め込ま気が付いたら地域が崩壊していた、というようなことが現実的に起こりえます。つまTPP は、国民生活を守ることより企業の利益が優先される制度なのです。参加国間での合意がなされた今、いよいよ内容を精査し、影響を分析し、批准の賛否を議論する大事な時を迎えています。議論のないままに、なし崩し的に決めるといった「風通しの悪い」やり方は絶対に許せません。

農業は、国民に食料を供給する重要な役割を担っていることに加え、集落を形成し、豊かな地域社会を育み、水や緑を守るなどの、お金の価値では測れない様々な役割を果たしています。林業、漁業も同様です。単に競争原理で、規模拡大や効率化を強いる政策では、森林や田園風景、集落を維持することは出来ません。ヨーロッパもアメリカも、こうした農業の役割を十分評価するからこそ、手厚い支援の上に農業の持続性を保っています。私は、今こそ戸別得補償制度を復活させ、生産者を直接支援する仕組みを再構築すべきと考えます。山形県は、元駐日米国大使ライシャワー氏が言った「山の向こうのもう一つの日本」の姿そのものです。

そして、それは日本人全体の財産であると同時に、世界中の人たちに共感してもらえる大切な価値だと思います。軍事による国土防衛というハードパワーも大切ですが、世界の人々に愛される美しい農村を守り後世につないでいくということこそが、ソフトパワーとして大きな安全保障になり得ると確信しています。全ては子どもたちの笑顔のために!私は、平和を願う地域の皆さんの声を聴き、しっかりと政策に反映してまいります。どうか、きたる参議院選挙には私、舟山やすえをよろしくお願いします。

舟山やすえ候補 庄内町での演説。

本日より参議院選挙!舟山やすえ候補 第一声

https://www.facebook.com/numazawa.koichi/videos/1032068046913502/

本日から参議院選挙です。 山形選挙区、野党統一候補。党派を超えて応援している皆様とともに、私、草島進一も心底応援している、舟山やすえ候補の第一声の映像が届きました。映像を見ていて、とても素晴らしいので、思わず書き起こしました。映像とともに、どうぞ、舟山やすえ候補の思いを感じとって頂ければ幸いです。 そして、この7月9日までの選挙期間、ぜひ舟山の信念を一人でも多くの皆様のご友人にお伝えください。 そして7月10日、全く新しい山形の政治を実現しましょう。 〈以下、書き起こしです。〉

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今の政治は私達のあたりまえの安全安心を次から次へと壊そうとしています。 地域で普通に暮らしていきたいと願うささやかな願いも壊されようとしています。 アベノミクスは結果的に悲願だった消費増税もできないほど、失敗した。今、それがはっきりしたと思っております。 そもそも競争に勝つこと、効率化をはかって大きなところに物もお金も集中させるということ、 この根本的な考えが間違っていると、私は強く断言したいと思います。 そういう中で、これからは、アベノミクスにすがるのではなくて、 山形の魅力をどう活かしていくのか 地域にこそたくさんある、単純にお金でははかれない価値を どう伸ばししていくのか まさに、山の向こうのもう一つの日本、山形を良くしていくことが。 私は日本全体の未来を牽引する 大きな力になると確信しています。 お金だけではありません。 経済だけではありません。 地域にこそ、豊かさが宿り、地域にこそ素晴らしい人間関係、文化、伝統が眠っています。 お金に換えられない、こうした価値を守ってきたのは、まさしく地域に住む私達一人一人であります。 だから、今の農業政策もうまくいかないんです。 農業は単に生産をして食糧を供給するだけではありません。 農業があって、集落を守って、人が宿ってそして、伝統、文化を守り支えてきた、こういう役割をなぜ評価できないのか。 地域社会にある、山形にある歴史や文化をなぜ大事にしようとしないのか。 今のアベノミクスの中には、これを守ろうという、大事にしようという姿勢は全くはいっておりません。 だから私は、 私は今こそ地域を大事にする。政治に変えていかなければならない。 私はそう強く確信し、そのことをこの18日間、しっかりと訴えていきたいと思います。 皆さん、いよいよ地域に力を、取り戻す時だと思います。 大都市の、大企業の論理だけで進んでいる 今のアベノミクスにすがらない そこから脱却した、一歩上の本当の豊かさを、実現するための政治に変えていくために 皆様とともに全力でこの18日間 闘い抜くことをお誓い申し上げまして、私の決意とお願いにかえさせていただきます。

「三菱東京UFJ銀行まで見放した、アベノミクス」これこそトップ記事!

メガバンクの雄、三菱東京UFJ銀行が国債の入札に有利な条件で参加できる「国債市場特別参加者(プライマリー・ディーラー)」の資格を国に返上する意向を正式に伝えた。

これは各新聞トップ記事になっていい記事だと思います。

日刊現代の記事ですが、このブログでもシェアいたします。

http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/183649/3

以下、日刊ゲンダイ6月17日号より 高橋乗宣エコノミスト

メガバンクの雄、三菱東京UFJ銀行が国債の入札に有利な条件で参加できる「国債市場特別参加者(プライマリー・ディーラー)」の資格を国に返上する意向を正式に伝えた。この資格は国債の安定消化を図るため、国が大手行や証券会社に付与するもの。財務当局との情報交換など、いくつかの特権を得られる見返りに、すべての国債入札で発行予定額の4%以上の応札が義務付けられる。

黒田日銀がマイナス金利政策にとうとう踏み切ったことで、長期国債の利回りはマイナスに張り付き、過去最低を日々更新している。

■国家運営がマトモでこその「所期奉公」

安倍政権は改めて財政健全化を遠ざけたどころか、最近では禁じ手の「ヘリコプターマネー」なる言葉まで横行し、財政運営のかじ取りは国債依存脱却の方向から完全に逆行してきた。

年間30兆円以上もの赤字予算の埋め合わせに発行してきた国債を市中銀行は日銀と一緒に買い支えてきた。視点を変えれば、銀行が猛烈な勢いで国にカネを貸し続け、そのカネで高齢化により増え続けるばかりの医療や介護などの社会保障費を何とか支えてきた。

この構図は、あくまで自公与党が借金分の税金を集めて、いずれ国債償還の形で銀行にカネを返すことで成り立つ。この大前提が消費増税を再延期すれば崩れてしまう。自公与党が参院選の票目当てに経済対策と称して、プレミアム商品券や旅行券発行の検討に興じていれば、なおさらだ。

経営の「三綱領」のひとつに「所期奉公」を掲げ、「国家のためにベストを尽くせ」というスリーダイヤの精神も、国家の運営がマトモであればこそのことである。国債の信用を揺るがすバラマキ政権に、あえて身を切ってまで協力するのはごめんというわけだ。

欧米系格付け大手フィッチ・レーティングスは、すでに日本国債の格付け見通しを「安定的」から「弱含み」に引き下げた。ただでさえ、中韓両国を下回り、東欧の小国並みの日本国債の格付けは、恐らく増税先送りによって地に落ちていく。

幅広く国際展開し、海外運用はお手のモノの三菱にすれば、日本国債との共倒れリスク回避は賢明な選択だ。グローバル時代が叫ばれて久しい今、いつまでも「お国のために」というわけにはいかないのだ。

安保法廃止なら日米同盟覆される? 否!アベの暴走を止めることこそ、安全安心な未来をつくる我々の責任だ.

オバマ大統領の広島でのスピーチを掲載します。

米国OBAMA大統領 が5月28日 広島を訪れ、スピーチをおこないました。予定していた5分が17分になったとのこと。

謝罪の言葉はなかったけれども、大変優れたスピーチと、被爆者に向き合う真摯な姿勢は大変評価できるものと感じました。

以下、引用します。

キノコ雲に人類の矛盾

71年前のよく晴れた雲のない朝、空から死が降ってきて世界は変わった。閃光(せんこう)と火の壁が町を破壊し、人類が自らを滅ぼす手段を手にしたことを示した。

我々はなぜここ広島を訪れるのか。それほど遠くない過去に解き放たれた、恐ろしい力について思いを致すためだ。亡くなった10万人を超える日本の男性、女性、子供たち、数千人の朝鮮半島出身の人々、そして捕虜になった十数人の米国人を追悼するためだ。

彼らの魂は我々に内面を見つめ、我々が何者であるか、これからどのようになっていくのかを考えるように語りかけている。

献花するオバマ大統領=AP

広島を際立たせているのは戦争という事実ではない。歴史的な遺物をみれば、暴力による争いが初期の人類からあったことが分かる。我々の初期の祖先は石から刃物を作り、木からヤリを作る方法を学んだ。こうした道具を狩りだけでなく、同じ人類に対しても用いるようになった。

世界の文明の歴史は穀物不足や黄金への欲望、民族主義や宗教的熱意といった理由で、戦争で満ちている。帝国は台頭し、衰退した。人々は支配されたり解放されたりしてきた。節目節目で苦しんできたのは罪の無い人々であり、数え切れない彼らの名前は時とともに忘れ去られてきた。

広島と長崎で残虐な終わりを迎えた世界大戦は、最も豊かで強大な国の間で起きた。彼らの文明は世界に偉大な都市、素晴らしい芸術をもたらしてきた。思想家は正義と調和、真実という概念を発展させてきた。しかし戦争は初期の部族間であった支配や征服と同じような本能から生まれてきた。新たな能力が、支配欲や征服欲が争いを呼ぶという古くからの構造を増幅させた。

数年の間におよそ6千万人の命が奪われた。我々と変わらない男性や女性、子供たちが銃撃され、打たれ、連行され、爆弾に巻き込まれた。投獄されたり、飢えたり、ガス室に送り込まれたりした。

世界各地には勇敢で英雄的な行動を伝える記念碑や、言葉には言い表せないような邪悪な出来事を反映する墓や空っぽの収容所など、戦争を記録する場所が数多く存在している。

しかし、この空に上がったキノコ雲の姿は、人類が持つ矛盾を強く思い起こさせる。我々を人類たらしめる思考、想像力、言語、道具を作る能力、我々を自然と区別し、自然を自らの意志に従わせる能力は、大きな破壊的な力も生み出した。

■広島は真実を告げている

いかにして物質的な進歩や革新がこうした事実から目をくらましてきただろうか。崇高な理由のために暴力をどれだけたやすく正当化してきただろうか。

すべての偉大な宗教は愛や平和、正義への道を約束している。しかし、どの宗教も信条のもとで殺人が許されると主張する信者を抱えてきた。

国の台頭は人々の犠牲と協力を結びつける物語として語られてきたが、人類を抑圧し、人間性を奪う理由にも使われてきた。科学の力で、我々は海を越えて対話し、雲の上の空を飛び、病気を治し、宇宙の真理を知ることができるようになった。しかし同じ科学の発見が、効率的な殺人の機械を生み出すこともある。

近代の戦争や広島(での原爆被害)はこの真実を告げている。科学の進歩に見合うだけ人間社会に進歩がなければ破滅が訪れる。原子核の分裂を可能にした科学の進化と同様、道徳の進化も求められている。

だから我々はこの場所を訪れる。広島の真ん中に立ち、原爆が落とされた時に思いをはせる。目の前の光景に子どもたちが味わった恐怖を感じる。

声なき悲鳴に耳を傾ける。あのひどい戦争やそれまでの戦争、そして未来の戦争の罪なき犠牲者全員に思いを寄せる。

言葉だけではそのような苦しみに声を与えることはできない。歴史を真っすぐに見つめ、再び苦しみを生まないために何を変えなければいけないのかを問う共通の責任がある。

■恐怖の理論から逃れよ

いつか、証言をしてくれる被爆者の声を聞くことができなくなる日が来る。しかし1945年8月6日朝の記憶は絶対に消えてはならない。この記憶によって我々は独りよがりではいられなくなる。道徳的な想像力がかき立てられ、変わることができるようになる。

そしてあの運命の日から、我々は希望ある選択をしてきた。日米は同盟だけでなく友情を鍛え、戦争で得られるよりもはるかに大きな利益を勝ち取った。

欧州の国々は連合体を築き、戦場を商業と民主主義の連帯(の地)に変えた。抑圧された人々や国々は自由を得た。国際社会は戦争を回避し、核兵器を制限、削減、ついには廃絶するための機構や条約を作った。

それでも、国家間の紛争やテロ、腐敗、残虐性、抑圧が世界中にあり、道のりが遠いことを思い知る。人間が悪を働く力をなくすことは難しく、国家や同盟は自分自身を守る手段を保持しなければならない。

しかし我が米国をはじめとする核保有国は、恐怖の理論から逃れ核兵器のない世界を目指す勇気を持たなければならない。私の生きているうちには、この目標を達成することはできないかもしれない。しかしたゆまぬ努力により惨劇の可能性を後退させることはできる。

新たな国や狂信者たちに恐ろしい兵器が拡散するのを止めることもできる。しかし、それだけでは十分ではない。世界をみれば、非常に原始的なライフルや樽(たる)爆弾がどれだけ大きな破壊力を持つか分かる。

我々は戦争そのものへの考え方を変えなければならない。外交の力で紛争を防ぎ、紛争が起きたら終わらせようと努力をすべきだ。国と国が相互依存関係を深めるのは、平和的な協力のためで、暴力的な競争のためではない。軍事力によってではなく、何を築き上げるかで国家を評価すべきだ。そして何にも増して、同じ人類として、互いのつながりを再び考えるべきだ。それが、人間が人間たるゆえんだ。

遺伝情報のせいで、同じ過ちを繰り返してしまうと考えるべきではない。我々は過去から学び、選択できる。過去の過ちとは異なる物語を子どもたちに語ることができる。我々は同じ人間であると伝え、戦争を今よりも起きにくくし、残虐さが簡単には受け入れられなくなるような物語だ。

我々はこうした物語を被爆者から学ぶ。原爆を落としたパイロットを許した(被爆者の)女性は、憎むべきはパイロット個人ではなく戦争そのものだと理解していた。日本で殺された米兵の家族を探し当てた(日本人)男性は、米国人も自分と同じように家族を亡くした喪失感を抱えていると感じた。

■我々が選びうる未来

私の国の物語はシンプルな言葉で始まる。「すべての人は平等で、神によって生命や自由に加え、幸福を追求する譲歩不可能な権利を与えられている」

この理想を実現することは米国内の米国市民であっても、決して簡単なことではない。しかし、この物語を実現することは、努力に値する。それは努力して、世界中に広められるべき理想の物語だ。

我々全員は、すべての人間が持つ豊かな価値やあらゆる生命が貴重であるという主張、我々が人類という一つの家族の一員だという、極端だが必要な観念を語っていかなければならない。

我々は、その物語を語るために広島に来る。そして愛する人のことを考える。朝起きてすぐの子どもたちの笑顔、夫や妻とのテーブル越しの温かなふれあい、そして親からの温かな抱擁。

こうしたことに思いをはせ、そしてそんな素晴らしい瞬間が、71年前この広島にもあったことを知る。亡くなった人は、我々となんら変わらない人たちだった。

普通の人ならこうしたことが分かるだろう。彼らは、これ以上戦争が起きることは望まない。彼らは科学は、生命を奪うためではなく、生活をより良くするために使われるべきだと考えている。

国家や指導者がこうした単純な知恵を使って(国の方向を)選択するならば、広島の教訓が生かされたことになる。

ここ広島で、世界は永遠に姿を変えてしまった。しかし今日、この町の子どもたちは平和の中に生きている。なんと貴重なことか。それは守られるべきことで、世界中の子どもたちが同じように平和に過ごせるようになるべきだ。

それが我々が選びうる未来だ。そして、その未来の中で広島と長崎は、核戦争の夜明けとしてではなく、我々の道義的な目覚めの始まりとして記憶されるだろう。

舟山康江さんとともに、アベ政治を止め、持続可能な鶴岡・山形へ。

今夏の参議院選挙は、アベ政治の暴走を止めるための選挙。

国民の個人の自由と人権を守り、地域の農業や経済を持続可能にするために

私は舟山さんを皆様に心より推薦します。

舟山さんとともに、アベ政治の暴走を止め、持続可能な鶴岡・山形へ

違憲そのものの戦争法「平和安保法制」の強行採決

集団的自衛権の行使容認の閣議決定

原発再稼働 熊本地震があっても川内原発を止めない姿勢

大企業 株主優先 貧困増 地方疲弊 格差拡大 大失敗のアベノミクス

主権を米国に売り渡す TPPを推進

「憲法前文は恥ずかしい」と宣い、立憲主義がわからない、憲法違反だらけの安倍総理

熊本地震を使って「オスプレイ」「緊急事態条項」を宣伝

3人のキャスターが辞めさせられた「メディア」への介入

立憲主義国家では考えられない憲法全文書き換え、政府が国民を牛耳る様相の「憲法草案」の提起。

武器輸出できる国への転換。

「福島の放射能汚染はコントロールできている」とウソをついてのオリンピック招致

、、、etc.etc

安倍首相の暴挙、暴走が止まらない。行政府の長のはずなのに自席で議員にヤジを飛ばし、質問にはまともに答えず、「私は立法府の長だ」等、総理大臣の国会答弁は、詭弁と暴論だらけだ。安倍政権の2大戦略とは、「戦争する国」にすることと、「大企業が世界で一番活動しやすい国」にすることだそうだ。

最も許せないことは、天皇や国務大臣、公務員等、権力を縛り、国民の個人の自由や人権を守るいわば指令書である「憲法」を変えて、国民を国家に従属する「人」にしようとしている。立憲主義の法の下での政治から独裁政治へ変えようとしていることだ。

今、経済も、福祉医療も、教育も、地方も、この国がどんどんダメになってきており、崖っぷちから落ち始めている緊急事態であることを、僕らは感じとらないといけない。

そして持続可能といえる地域社会のためには、

先ずは、一刻も早く、今のアベ政治を終わらせないといけない 憲法違反を堂々と犯して良しというような総理大臣は、先ず以て、国会の場から退場させなくてはならない。僕ら、この国の主権者が義憤をもって立ち上がらねばならない。

まずは山形で、舟山さんとともに立ち上がろう。

前回の参議院選挙で当選した女性自民党議員は、昨年の国会、戦争法、集団的自衛権の議論の際、「限定的集団的自衛権による抑止が必要」などと言ってはばからなかった。こんな発言は詭弁そのものであり、戦争の実態が解らない、想像力が欠如した者の発言だ。僕は当時の山形県民がなぜあんな選択をしてしまったのか。悔しくてたまらない。

TPP然り、戦争法然り、経済政策然り、福祉政策然り、選挙の時だけうまい事を言って、住民、国民のため、地域のため、などと「保守面」をして乗り切り、あとは選挙の時にカネをくれる経団連をはじめとする大企業の言うがまま、戦争できる国や大企業が活躍する国にしようとしているのが今のアベ政治の姿だ。もはやこうした政治は地域を守る保守政治ではない。むしろ郷土の絆や自然、安心安全な暮らしを破壊する政治だ。

今回の選挙は、アベ政治の暴走を止めるための選挙。

国民の個人の自由と人権を守り、地域の経済を持続可能にするために

私は舟山さんを皆様に心より推薦します。

舟山さんとともに、アベ政治の暴走を止め、持続可能な鶴岡・山形へ