月山に

今日一日

怒らず 怖れず 悲しまず

正直 深切 愉快に、

力と 勇気と 信念とをもつて

自己の人生に対する責務を果たし、

恒に平和と愛とを失わざる

立派な人間として活きることを、

自分自身の厳かな誓とする。

中村天風先生 2015.5.2 月山を臨みつつ 草島進一

29日、山形県議会議員としての最終日。御礼参り。28日被災地視察、OpenJapan会合

2/29 出羽三山神社に御礼参り。今般の選挙への御礼、4年間の御礼を込めて。 皆様、4年間の山形県議会議員としての活動をお支え頂き、誠にありがとうございました。今後は在野にて、しっかりと活動して参ります。課題は山積ですが、一歩一歩やっていきます。

午後からは缶詰状態で政務調査費のまとめ。

2/28、石巻にて、被災から4年の現地、カーシェアリング協会など現地視察 、長先生取材、openjapan会合。 今後を話し合う。東北の真の復興、福島、宮城の復興支援を絡めた山形県内の課題解決としての市民社会の新たな文化づくり、ネパール支援など、僕も理事の一人として活動していく事となりました。

保護中: 4月28日知事宛県議として最後の提言。

知事、副知事面談

11:35 知事、副知事と、山形県議として最後の面談、提言を差し上げました。この4年に渡り、是々非々で議論して参りました。私ももちろん県政の発展を思う気持ちに変わりはありません。今後は当面在野で力を尽くして参ります。今後の山形県政の進化、発展をお祈り申し上げます。

4.24。月山を前に。

吾は今、力と勇気と信念とをもって甦り、新しき元気をもって、正しい人間としての本領の発揮と、その本分の実践に向わんとするのである。

吾はまた、吾が日々の仕事に、溢るる熱誠をもって赴く。

吾はまた よろこびと感謝に満たされて進み行かん。

一切の希望、一切の目的は、厳粛に正しいものをもって標準として定めよう。

そして 恒に明るく朗らかに統一道を実践し、ひたむきに 人の世のために役だつ自己を完成することに

努力しよう。

中村天風先生

2015.4.24

草島進一

本日、選挙の総括。

日々行修なり。不幸福撃退の誦句

本日、言葉を頂戴した。ありがたい。月山ゼミの皆様に感謝である。今後は毎回必ず参加させていただきます。

不幸福撃退の誦句 中村天風

私は、もう何事が自分の人生に発生しようと、決していたずらに心配もせず、又悲観もしないように心がけよう。それは徒に心配したり悲観したりすると、すればするほどその心配や悲観する事柄が、やがていつかは事実となって具体化して来るが故である。

神仏と名付けられて居る宇宙霊なるものの心の中には、真善美の以外に、心配や悲観というような消極的の心持ちは 夢にもない。私はその神の心と通じて居る心をもつ万物の霊長たる人間である。従って私がこの自覚を明瞭にした以上は、下らぬ事に心配したり、悲観したりする必要は更にない。

人はどこまでも人としての面目を発揮せぬと、人間の第一のつらよごしである。

人間が人間らしくある時にのみ、人間の恵まれた幸福を享け得る。

だから私は 神の心と神の力に近寄るために、心配や悲観という価値なき事を断然しないことにする。

そして真理に則した正しい人生に活きよう。

無念。しかし、信念と行動力は全く揺るがず。

残念な結果となりました。草島進一です。私の不徳の致すところであります。これまでお支えいただいた皆さん、本当に申し訳ありません。そして、この選挙戦ならびに、日々、日頃の活動をお支えいただいた皆様、本当にありがとうございました。「自然と共生、いのち優先の持続可能な鶴岡・山形」を目指す、草島の信念と行動力は、全く揺るぎません。真っ当な政治を果たすため、精進を重ねて参ります。今後ともどうぞご支援の程、何とぞよろしくお願い申しあげます。

渡辺監督作成の草島動画、好評です。

選挙戦の動画。2本美しく編集いただいた動画がアップデートされて掲載されています。作成は在来作物のドキュメンタリー 「よみがえりのレシピ」http://y-recipe.net の渡辺智史監督。感謝感激です。たくさんの方々から「いいね」を頂いております。どうぞご覧下さいませ。

草島進一選挙最終日4月11日の日程

草島進一です。この10日間。風の日も、雨の日もいろいろありましたが、月山が見ている。その中を鶴岡市内を駆け巡りました。市内様々な場所でがんばっておられる皆様にお会いできることこそ、私、草島の幸せです。

本日一日限り。力の限り、頑張ります。あと一歩のご支援何とぞよろしくお願いいたします。

本日のスケジュールです。

15時45分〜は、自転車で駅ー銀座通りー南銀座ー鶴岡公園を走る予定です。

以下の場所で街頭演説を予定しています。どうぞ最後の訴えを聞きにいらして下さい。どうぞよろしくお願いします。

10時 ヤマザワ櫛引店

12時 こぴあ

15時半 エスモール

15時45駅前ー南銀座ー公園 自転車

17時半 市役所前

18時半 パル前

19時45 事務所前 道田町21-29

もしできれば、何か、緑色のハンカチ、緑色のスカーフ、緑色の紙でもなんでも構いません。そんなものを持って、応援にいらしていただければ幸いです。皆様にお会いできること、楽しみにしております。

草島進一

「自然エネルギー自立」で雇用創出について

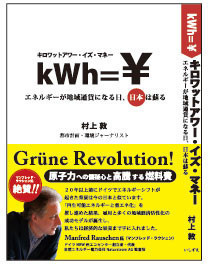

「自然エネルギー自立」「省エネ改修」「森林再生」で雇用創出。てホントかよ!?て感じた方にはぜひ観てもらいたい。人口減少が先行しているドイツ、スウェーデンでは当たり前のように「100%自然エネルギー自立」を目指して「持続可能な地域づくり」に邁進している。政府はそれを後押ししている。これこそ「地方創生」なのです!

http://www.tv-asahi.co.jp/dap/bangumi/hst/feature/detail.php?news_id=41468

この間。「人口減少」で地域消費が落ち込む地域が何をすればいいか、先例を調査し続けてきました。肝心なのは流出している経済を地域循環に引き戻すこと。「スモールマート革命」マイケルシューマン著 が参考になります。それと、「省エネ改修」が実はエネルギー流出に歯止めをかけ、地域に雇用をもたらしているということでは「キロワットアワー イズマネー」村上敦 著 にドイツの先例が紹介されています。ぜひご参考にしてください。