2月14日、佐高信先生を迎えての議会報告会 開催します。

来る2月14日、草島進一の議会報告会をおこないます。今回は、ゲストとして 評論家 佐高 信先生、長井レインボープランや置賜自給圏構想の立ち上げ人、菅野芳秀氏をお招きしての開催です。

人口減少、地域消滅、国際平和、憲法改正問題、TPPと農業問題、原発、ダム問題など、課題山積の政治状況。

私たちは何を目指し、進むべきか。佐高先生。菅野さんの講演に大いに学び、議論したいと思います。どうぞお誘い合わせの上、お越し下さいませ。

入場無料、当日入場も可ですが、人数把握のため、メール、ファクスなどでお知らせいただければ幸いです。

最上小国川ダム問題 科学者の最新の知見を排除したままで入札・着工は許されない

1/28、漁業行使権を有する漁協組合員有志と、守る会合同で県に対して、拙速な入札を差し止める申し入れをおこないました。

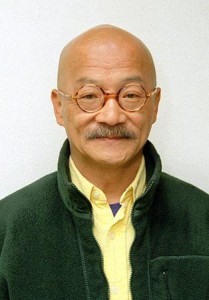

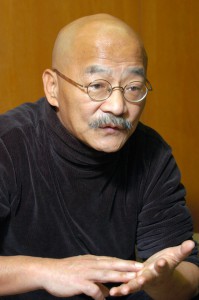

この写真は、これまでシンポジウムや講演会でいらしていただいた、先生方です。鮎研究55年の世界的権威、川那部浩也先生をはじめ、河川工学の今本博健先生、大熊孝先生、嶋津 先生、温泉研究の川辺孝幸先生、漁業法の熊本一規先生。魚類生態学の朝日田卓先生、など多くの科学者が調査やシンポジウムにご協力いただきました。

そして昨年の8月1日、川那部先生ら4名の魚類生態学者は「山形県がつくった最上小国川流域環境協議会資料のデータを解析してくださり、一本の意見書を提出しました。その意見書は アユを中心とする調査内容に関する意見書 論点。

川那部 浩哉(京都大学名誉教授)

竹門 康弘(京都大学防災研究所准教授)

朝日田 卓(北里大学海洋生命科学部教授)

高橋 勇夫(たかはし河川生物調査事務所代表)

最上小国川流域環境協議会資料の問題点

1)調査の目的や方法が吟味されていない

2)限定的な調査データから逸脱した結論が導かれている。

3)各調査に結びつきがない

4)アユそのものに関する調査や検討が全く存在しない。

最上小国川流域環境保全協議会への提言(今後の調査に向けて)

小国川で計画されている流水型ダムはピークカット率が高いため、洪水時の堪水域の上流部に堆積する礫経の大きな土砂が下流へ供給されにくくなり、洪水の減水時や小出水時には堤体近くに堆積する砂泥のみが流出すると予測される。このため、①ダム下流域の河床更新度の低下と糸状藻類等の繁茂、②ダム下流へのシルトの流出による濁水発生と河床環境の悪化、③ダム下流へ供給される有機物組成の変化などを通じて、アユの餌環境やサクラマスの産卵環境の悪化が懸念される(サクラマスの産卵場が、ダム建設予定地〜下流1.5kmの範囲で発見されている)。これらは、岩手県のレン滝ダム、外枡沢ダム、島根県の益田川ダムなどの調査で得られている知見から明白と考えられる。

上記のようなピークカット率の高い流水型ダムによって高い確率で起こると予想される影響に関しては、これまで全く調査されておらず、全く検討もされていない。したがって、今後これらの項目について詳細な調査を行い、影響をつぶさに検討することが必須である。

一般に、「ある事業等が環境にいかなる影響を及ぼすか、またその程度はどれほどか」を考えることは、それに疑問を持ちあるいは反対する人びとに対して、科学的な資料とそれに基づく具体的な判断とを提示し、その論議に供するための第一歩である。今回の「調査」と「結論」は、残念ながらそれに全く値しない。今後、最上小国川流域環境保全協議会の「資料」とそれに基づく「結論」がそれに堪えうるものとなることを希望し、そのことを強く要請する。

というものだ。28日わかったことはこの意見書が8月1日に提出されたにもかかわらず、これまで全く何の対処して来なかったことである。要するに完全に無視、排除して、今般の入札に至っている。裁判審議でもこの意見書は参考資料として提出されている。しかしながら、未だにそれに対する反論はないのである。

このことは県や県知事が「流水型ダムは通常のダムとは違って環境への影響は軽微だ」といっていることに何ら根拠がないということ。逆に流水型ダムでも確実に川を死に追いやり、鮎やサクラマスにダメージを与えうるということだ。

1.17 原点を踏みしめる。

そして神戸元気村の活動拠点。石屋川公園へ。当時最大時80張りのテントで200人活動していた。

この日集まった元気村スタッフ。それぞれの人生を歩んでいる。子供も大きくなった。当時被災者から支援者にかわったベルボックスケアセンタースタッフは90歳を超える。でもとても元気でなにより。

20年。僕らは進化できているか。神戸から毎年問われるのが1.17。

とりいそぎ。後ほど加筆します。

https://www.youtube.com/watch?v=vA7oFVZUCdw

https://www.youtube.com/watch?v=vL0gjeKEz60

週刊ポスト1.30日号に掲載ー阪神淡路大震災から20年特集。

今発売されている週刊ポスト1.30日号21Pからの阪神淡路大震災特集 「復興する風景 20年目の阪神淡路地区」にバウさんとともに動いた当時の活動が紹介されています。当時も随分お世話になったジャーナリスト外岡秀俊さんが記事にしてくださいました。どうぞポスト購入してご一読を。当時と今の写真の比較も興味深い記事です。とりいそぎ。

http://www.weeklypost.com/150130jp/index.html

http://www.news-postseven.com/archives/20150117_298327.html?PAGE=1

バウさんの逝去に

阪神淡路大震災からこの1.17で20年。

私が神戸で3年ともに活動した神戸元気村代表 バウさん 山田和尚が1月5日、亡くなった。

とても大きな人だったと思う。あのとき、バウさんがいなかったら、「ボランティア元年」までの動きにはならなかったと思う。

初めてで出会ったとき「まず行動だ。ここはアフガンやチェチェンじゃない。陸続きの神戸だ。会社に有給をとって集まってほしい」とメディアに呼びかけていたことを覚えている。何を迷っているんだ。とにかく神戸行きの切符を買って電車に乗ればいいんだ。と語りかけていた。「行動すること」からすべてが始まるんだということ。僕自身、何ができるか不安のまま御影公会堂の玄関まで4時間かけて歩いて行き、バウさんと出会い、バウさんが用意したキャンプキッチンセットで、集まったみんなと見よう見まねで炊き出しをつくって千人以上並んだ方々に手渡した。器を手に涙流して喜んでくださったおじいさんおばあさんを前に、もらい泣きしながら自分の中でなにかがはじけた。あとで知ったがそれが阪神間で最初に「あったかい食を提供した炊き出し」だった。このことが報道で広められ炊き出しの輪が方々で広がっていったのだった。僕は3日で戻るはずの会社をついに辞め、3年間神戸で山田とともに救援活動に打ち込んだ。

バウさんて何でバウというの?と聞いてみたらカヌーをやる人らしいということだった。僕も当時長良川を守る運動のみんなと毎週のように那珂川、気田川などにカヌー、カヤックにでかけていた。だから冗談も込めて「んじゃ僕はスターン(船尾)ということにしようかな」といってみた。

そこから名前で呼ばれなくなった。

川下りのカヌーでバウマンは、先を読み、船の方向を決める。スターンはそれを受けて舵をきる。急激な動きは2人で舵をきる。バウさんは常に3歩ぐらい先を読んで次の方策を僕に打ち明けた。夜中にリサーチして日中に「次はこれや」と伝えてくれる。

元気村での活動の中には、集まった方々の多様な能力や発想から生まれたプロジェクトもあるが、メインの軸のプロジェクトはバウさんが発案したものだった。次の方策を次々と見つけ、キーパーソンをつなぎ、コーディネートする。今でも思うが抜群のセンスで被災地の次々と変わるニーズを読む人だった。当時29歳の僕は突然の「次はこれや!」に翻弄されながらも、いわば必死でついて行った。そしてそれまで全く会ったことのない多くの方々と出会い、次々と企画が持ち上がり一つ一つを実行に移していった。

結局、テントで150日、公園暮らし1年半。ようやく風呂に行けたのは1ヶ月後だった。

でも、それまでには体験したことのない、無尽蔵の力に満ち、実に充実した太い「今」の連続を生きていたように思う。僕にとって神戸はまさに第二の人生のはじまりだった。バウさんに出会っていなかったらそれは開けなかった。

神戸での息抜きは長良川や四万十川でのカヌーだった。オープンデッキのカヌーの底知れぬ魅力を僕はバウさんに教わった。カヌーの腕もさすがだった。

改めて人生最大の恩師に感謝したい。

昨日、10日にバウさんのまわりで再会したみんなと相談しながらリリースをようやく打てた。各紙報道されるバウさんの姿を見つつ、その偉大さを改めてかみしめる。この朝日の写真もとてもいいし各紙の緑色のパタゴニアフリースのもとてもいい顔だ。6000人もの犠牲を出した神戸で「ボランティア元年」の希望をつくりだしたボランティアコーディネーターの先駆け、大先達に合掌。

http://digital.asahi.com/articles/ASH1D72XLH1DPIHB02K.html

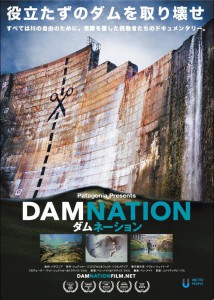

1月11日は、ダムネーション上映会へ

このブログでは直前のお知らせになり、申し訳ありません。1月11日、映画ダムネーションの上映会をおこないます。どうぞ皆様お越しください。

このブログでは直前のお知らせになり、申し訳ありません。1月11日、映画ダムネーションの上映会をおこないます。どうぞ皆様お越しください。

このダムネーション。世界のアウトドアブランド、パタゴニアがプロデュースしており、映画にも社長のイヴォンシュイナードでています。現在700以上のダムを撤去して川を再生している、ダム先進国だった米国の状況。ダムとは何なのか。を把握できるとてもいい映画です。上映後若干の時間を使って、最上小国川ダム問題。他、山形のダム問題についてお伝えしたいと思います。どうぞお誘い合わせの上、お越しくださいませ。鶴岡まちなかきねま 7時開場、7時15分から1回のみ上映 9時まで。

上映後若干の時間を使って、最上小国川ダム問題。他、山形のダム問題についてお伝えしたいと思います。

FACEBOOKイベントページ

https://www.facebook.com/events/1520726198206443/?ref_newsfeed_story_type=regular&fref=nf

80名の会場。まだ大丈夫です。参加希望の方は人数把握のため、イベントページの参加を一押しください。

2015年 元旦 あけましておめでとうございます。

元旦 荘内神社近く致道館前から。年頭のご挨拶をさせていただきました。

元旦 荘内神社近く致道館前から。年頭のご挨拶をさせていただきました。

昨晩から、神戸から戻ってから毎年欠かさず参加している松例祭に参加。午前3時の歳旦祭から新年を迎えました。

ユネスコ食文化創造都市に認定された鶴岡市の食文化。それを支える水、土、風土、自然の力。改めて足下の自然資本を見なおし、今もっている地域ならではの価値をまずは守り次世代に受け継ぎつつ、多様なつながりの中で新しい価値をつくりあげていく。そんなことが重要だと考えています。

課題は人口減少。露呈している、環境の面でも社会の面でも持続不可能な社会のシステム。3.11を教訓として、これを如何に真の持続可能な社会に変えるかは当面の私の政治の使命。提言し続けている、山形の暮らしを支えているかけがえのない自然環境を地域経営に活かす自然資本経営もその一つです。

今年は私が政治を志す原点になった阪神淡路大震災から20年。「神戸」を今、活かせているか。更に問われる年となります。又、今朝の山形新聞に紹介ありましたように今年4月には県議選があります。今年もしっかりと前進して参りたいと思います。

今年もどうぞご指導、又、ご支援賜りますようよろしくお願いいたします。

最上小国川ダム問題ー「決着」「着工決定」はまだまだだ。

小国川ダム問題。本日の山形新聞2面に「着工決定」「ようやく決着」など、奇妙な記事が載っている。最上小国川の問題。まず水害についてだが、「昭和20年以降、15回の大規模な洪水が発生、旅館や橋の流出、護岸決壊、越水による床上、床下浸水など大きな被害にみまわれた。」とある。昭和20年の水害は旅館が流出としながらも県に詳細な資料がない。近隣の旅館の話でいえば、もともと危険なところにたっていたという話さえある。そして、15回の大規模な水害とは何か?http://www.pref.yamagata.jp/…/314074/mo_d…/saigai_140110.pdf

このうち、赤倉温泉地域の下流域は、1/50の水害に耐えうる治水工事がおこなわれている。昭和49年の被害の全壊、半壊は、支川の白川が流入した後の下流域での被害がほとんどだ。

これが15回すべて大規模な水害といえるのか。よく見てみていただきたい。

「基本的に堀込み河道で安全な河川」(大熊孝新潟大名誉教授)と言及される小国川でこれまで死者をともなう水害は皆無だ。

死者をともなう2004.7.13新潟豪雨などの現場でボランティアをしつつ、水害の脅威を体感している私にとって「床下浸水」は「大規模な水害」とはいえない。それからこれは県に確認済みだが「床上」となっているものも、もとより川に旅館の部屋がせり出している(これは違法建築との指摘がある)箇所が水で浸された事を床上としてカウントされている

なにより、危険だ危険だと騒がれている赤倉温泉の川に面して、平成23年に新規の建物が建った。県は問題なしとしているわけだが、結局「流域住民の悲願」とかといわれても、「それほど危険じゃない」ということを証明している。「実際に危険だとしたら新規の建物など建つはずはない」ことは常識的に考えれば納得いただけるだろう。

この記事は、「ダム建設が正しいのかそうでないのかは、誰にもわからない。人の生命と環境保護とをてんびんに掛けることも違和感を覚える。未来の子供たちは川と親しみながら成長し、流域は発展しているだろうか、「建設は正しかった」と誰もが思える未来があることを願ってやまない。」などと結んでいる。

今になって、「人の生命と環境保護とをてんびんに」と言及するとは全く不勉強もは甚だしい。よく推進派が集まる集会にいくと、議論をしたくない人達がよくそんな発言をして本来的な議論をすまいとしたことを覚えている。僕らは全くそんな話はしていない。流域の真の安全安心と未来を見据えた持続可能な流域振興を考えた上での「ダムによらない治水」を故沼沢組合長とともに僕らは提案をし続けてきたのだ。

この3年間あまり、裁判の中や科学者からの意見書などで立証された「ダムによらない治水は可能であり、それのほうが流域の持続可能な発展に有利であること」「流水型ダムでも環境に影響があり穴閉塞などリスクがあること」を完全に無視して、なんだか、目をつむったまま、突き進んでも「正しかった」ことを願う。などとする、この記事はあまりにもひどい内容である。全く無責任だ。

27年前の悲願の発端は「ダム湖にボートを浮かべるダム観光のためのダム」だった。その頃は「ダムがくれば流域は数百億円でもうかる。」と有力政治家が言い放っていたことを流域の方から伺っている。今やそんな時代ではない。

この時代、そして人口減少、地域消滅の中で「観光立県」「地方創世」をかなえなければならない山形県の今後を見据えて僕らは「ダムなしで赤倉温泉のまちづくり治水」を提言し続けてきたのだ。

今こそ、これまでの歴史とこれからの時代を見据えて、様々な懸念材料に対して十分に県民に説明責任を果たし、判断をしなければならない。一度破壊されたら元の生物多様性はもどってこない。20年前と今では時代はちがう。この40年ぐらいでダムやコンクリート護岸での河川環境の悪化、それによってウナギの絶滅危惧種指定。そして県魚サクラマスも国の準絶滅危惧種になった。その反省に立って河川法が変わり、環境と住民参加がはいった。そしてダムに拠らない流域治水も国際的な潮流となっている。この時代を踏まえたら、ダムに拠らない治水が可能とする科学的見解をきちんと受け止めて、徹底議論をおこなわなくてはならないと考える。

今年8月の川那部浩哉 京大名誉教授をはじめ錚錚たる魚類生態学者がまとめた意見書。そしてこれまでの裁判の意見陳述でおこなわれる中で「県が河床掘削が不可能としていた原因として流布し続けてきた金山荘事件(対岸の護岸工事によって湯温の低下がおきたとして県が損害賠償を支払った事件)は県の資料によって湯温低下の時期と工事時期が大幅にずれており、結局河道改修ができないという論拠は崩れているということ。温泉湯脈に影響なく河道改修は可能なのだということ。そして「ダムに拠らない治水」の方が内水被害の根本解決になり、河川環境の大幅な改変を避けることができる。更に河川改修に伴い老朽化した温泉旅館をセットバックしたり一部縮小化する改修費を街の再生につながる「まちづくり治水」ができるということだ。しかし県政や最上、舟形両町政はそれらを全く無視し続けてきた。

今般の議会の中で知事に「無視し続けるのですか?」と問うた。さすがに「そうではない」「踏まえていく」ということを吉村知事は言及したのだ。

何が「混迷27年 ようやく決着」だ。 裁判で立証されたことへの十分な反論もなければ、漁業者、組合員への漁業補償の締結についても漁業法の本意に照らせば締結できていない。組合員の「権利侵害」を無視して着工すれば「漁業行使権の侵害」となり漁業法143条違反になる。

県民への説明責任を果たさずしてこのままダム着工は絶対にありえない話だ。

山形県内に影響を及ぼしうる放射性廃棄物処分場問題と原発再稼働について

草島

3.11のもう一つ大事な教訓は、日本国内に第三の被爆をもたらした「福島第一原発事故、原発政策であります。福島からの避難者の立場に立ち「卒原発」を滋賀県のかだ元知事とともに当初から掲げ、再生可能エネルギー政策に邁進されてきた吉村知事の姿勢は大変評価するものです。そこで、この関連を質問します。

●ここで、この関連を伺います。

2 原発事故で発生した放射性廃棄物の処分と原発再稼働に関する考え方について

(知事)

山形県境から1.4キロメートルの宮城県加美町に、東日本大震災に伴う原発事故で宮城県内に発生した8,000ベクレルを超える指定廃棄物及び稲わら等の農林業系副産物を焼却したことにより8,000ベクレルを超える指定廃棄物 8,700トンを最終処分する候補地が環境省によって検討され、現地で大きな反対運動が起きております。

現地に参り、加美町長にも実状を伺いに参りましたが、県境には分水嶺があり、また、強風が吹くところであり、もしも福島県鮫川村などで起きた事故などが発生したりすれば、風向きによっては、汚染は最上町や尾花沢市など県内隣接地に、さらに、水系を伝って広範囲にも及ぶことが想定されます。

また、県内にも少量でありますが2.7トンの指定廃棄物が保管されており、これは山形県内で処分する計画と伺っております。

こうした廃棄物の処分については、国際的な基本としても排出者責任が大原則であり、国の循環型社会形成推進基本法第11条1項にも、排出者(国、東電)が自らの責任でその排出した廃棄物等について適正に循環的な利用又は処分等をすべきであるとの責務を規定しています。

県内への影響を未然に防ぐためにも、福島県の東電敷地内へ戻すことを求め、国の特別措置法に基づく基本方針の見直しを県として働きかけるべきと思いますが、知事の見解を伺います。

知事

福島第一原発の事故では、ひとたび原発事故が起こればその影響は風評被害を含め、極めて広範囲に、そしてこれからの将来の幾世代にも及ぶということがわかりました。福島第一原発の事故で発生した、放射性物質濃度が1KGあたり8000ベクレルを超える指定廃棄物の処理につきましては、放射性物質汚染対象特別措置法に基づく政府の基本方針において、指定廃棄物が排出された都道府県内で行う事とされております。大量に発生している宮城県など5県につきましては、環境省による最終処分場設置に向けた検討、調整がおこなわれております。そのことに対して、地元の強い反対があり、調整が進んでいない状況にあると言うことを認識をいたしております。宮城県におきましては、栗原市、加美町、大和町の3箇所が候補地となっておりまして、加美町に設置された場合の場所は本県の県境の最も近いところでわずか約2キロメートルほどであります。処分計画では仮焼却炉での稲わらなどの焼却も含まれておりますので、隣接する尾花沢市において、風評による影響を懸念し、議会で反対する旨の意見書が採択されておりまして、私としましても懸念をしているところであります。政府においては候補地をはじめ、こうした不安の声を受け止め、設置場所の検討だけでなく、処分方法の安全性の確保と説明をしっかりとおこない、本県の周辺自治体の理解も得ることが不可欠であります。県としましては、県内の指定廃棄物の処理も含め、政府における検討調整の動向を把握し、関係市町と情報を共有しながら、その考えを十分に踏まえて対応して参りたいと考えております。

草島

ありがとうございました。ぜひ排出者責任が大原則。こういった事を踏まえていただき、毅然とした態度で向かっていただきたいと思います。

(原発再稼働について)

現在、政府は、鹿児島県川内(せんだい)原発をはじめ原発再稼働を着々と進める意向ですが、北欧などで常識であるコアキャッチャーや二重隔壁の整備はなされておらず、核のゴミの問題は未解決のままであります。このまま再稼働することは絶対に許されないことと思います。

山形県は、福島原発、柏崎原発、女川原発のいずれも半径250キロメートル圏の被害想定区域であることを踏まえ、原発再稼働に関する知事の考え方を伺います。

知事

原発の再稼働についてでありますが、私は、我が国は地震国であります。福島第一原発事故の検証をしっかりと行った上で、国民の不安を払拭していくことは重要であり、安全を第一に慎重にも慎重を期す必要があると申し上げて参りました。せんだい原発の再稼働につきましては、原子力規制委員会の審査や地元薩摩川内市と鹿児島県の同意の下、再稼働にむけた準備が進められているわけでありますが、再稼働に慎重な県民や周辺自治体の意見もあると承知をしております。政府においては責任をもって最終判断をおこなうとともに国民に対して十分な説明をつくしていただきたいと考えております。

また、原発の安全性に対する国民の不安が払拭されていない現状と高レベル放射性廃棄物の処分の困難性を踏まえますと、政府においては次世代のためにも再生可能エネルギーの導入を着実に増やしていって、卒原発ということで卒原発に向けたエネルギー政策を進めていただきたいと考えております。

草島

ありがとうございました。卒原発の吉村知事の姿勢、これからもしっかりと貫いていただきたいと思います。これは再稼働についてもですね、やはり私が先ほど懸念した材料ありますので、しっかりとお踏まえいただき、今後もしっかりとした姿勢を保ち続けていただきたいと強く要望いたします。

山形県ー漁業行使権の侵害は刑罰の対象とする143条を如何に解釈するか?に回答なし。

(最上小国川における治水対策について)

① ダム建設に係る漁業補償に関する考え方について(農林水産部長)

草島進一委員

今般、9月28日の総代会の特別決議がなされました。しかしながら、漁業補償の締結について、県の姿勢に重大な問題があると考え、質問します。

漁業法第8条第1項に定められている、漁業協同組合の組合員がもつ権利である漁業行使権について、浜本幸「水協法・漁業法の解説」によれば、漁業行使権の性格は、物権たる漁業権に基盤を置く権利として物権的性格を有し、物権的請求権を派生できる権利である。すなわち、漁業行使権の権利の目的である漁業利益の実現が妨害され、又は妨害されるおそれがある場合には、妨害者に対し、妨害の排除又はその予防を請求しうる権利である、とあります。漁業行使権の侵害は親告罪として刑罰の対象ともなります。(第143条)とあり、

漁業法143条には、「漁業権または漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、20万円以下の罰金に処する」とあります。

これを踏まえた上で、質問します。

県は、9月28日の小国川漁協の総代会決議の結果より、漁業権をもつ漁協が同意したとしてダムに着工しようとしています。しかし、漁協総代会の決議以降も、小国川漁協組合員有志の反対する声はとどまらず、違法性をとなえております。

去る10月31日、組合員有志はダム本体着工に全く同意しておらず、このままのダム着工は財産権の侵害行為であることを断言した上で、漁業補償等の算定根拠などの説明を求め、知事に対して協議を要請しています。

10月10日には、水産庁から県に対して、「話合いに応ずべき」と指導助言を行ったと伺っています。しかしながら、11月4日の記者会見で、知事は、「協議の必要なし」と言う旨の発言を行いました。さらに、要請をもって意見を伺ったなどとする担当課長の発言が報道にありました。

その後も、その姿勢が不当だとして、漁協組合員有志は、11月21日に再度同様の要請をおこなっています。

そこで質問します。

① まず、漁業補償の考え方でありますが、県は、臨時総代会の際に組合員から出された「漁業補償の締結については、関係組合員全員の同意が必要ではないか」との質問に対して、その必要はないと指導したようですが、これは、昭和47年9月22日漁政部長通知にある、「埋立事業等に伴う漁業補償契約の締結にあたっては、組合は関係する組合員全員の同意をとって臨むよう指導されたい。」に反しています。関係組合員全員の同意は必要ないと言える法的論拠を伺います。

② 県と漁協の間で締結した「小国川漁協は、漁業補償を自主的に放棄する」という趣旨の覚書は、漁業行使権をもつ組合員の権利を侵害する無効な協定であると考えますが、これに対する見解を伺います。

③ 財産権を侵害するには補償が必ず必要であり、補償なくして侵害することは違法であると考えますが、これに対する見解を伺います。

④ 113万円の補償に関する漁協の意思決定(理事会や総代会での決定・決議)は無権代理行為に過ぎず、財産権を侵害される者の追認がないと無効であると考えますが、これに対する見解を伺います。

以上4点について、農林水産部長に伺います

農林水産部長

漁業補償につきましては、漁業法では公益上の必要があって、行政庁が漁業 経営を制限するような場合をのぞきまして、特に規定することはございません。漁業補償を求める求めないにかかわらず、漁業補償契約は、県と漁業権を有する小国川漁協と私法上の契約でありまして、その結果、今回漁業補償を求めないことを含んだ、覚え書き案が、9月28日の臨時総代会において、特別決議として議決され、これを踏まえ、県と漁業との間で正式に覚え書きの締結にいたったものであります。また、ただいま議員のほうからお話がありましたけれども昭和47年の漁政部長の通達でございますけれども関係する組合員全員の同意をとってのぞむよう指導されたいという風にされておりますけれども、これは海面における第一種共同漁業権についての行政姿勢でありまして、紹介に対する実例というのが、ひとつなっております。

また、漁業補償契約の締結に関連しましては、すべての種類の漁業権につきまして、平成14年の政府答弁がありまして、その中で統一見解としまして、組合運営の円滑な実践のため、組合員の同意を事前にとっておくことがのぞましい。と考えるとされております。これは、水産庁としての行政庁としての技術的助言という位置づけとなってまいります。そういう意味で必ずしも事前の同意が法的に必要であるという風なものには考えていないところであります。

草島

今、おっしゃった、全員の同意をとらなくてもいい、。まず、第五種共同漁業権ですね。河川の漁業権にはならないというのは、水産庁に聞いてきた物と完全に異なっています。水産庁は種別に関係なく適応になるとうかがっておりますが、ちがいますか。

若松農林水産部長

この件に関しましては農林水産部でも7月に確認しまして、昭和47年の法についておっしゃっているのでしょうけれどもこれについては改めて確認なり、勉強させていただきます。ただ後段のほうの先ほど申しました望ましいというふうな指導については水産庁に確認しております。

あと次の、先ほどの2点目でございますが、覚え書き締結の法的効力についてでございます。

まず、小国川漁業に付与しております、第五種共同漁業権の設定につきましては、漁業法127条の規定によりまして、ひとつは当該内水面が養殖に適していること、二つ目は、かつ免許をうけたものが増殖をおこなうこと。のこの2つの条件を満たすことが必要となっております。この条件を満たすことができるというものは、組合員ではなく漁協という風なことになってまいります。また、平成14年に閣議決定された政府見解におきまして、漁業法においては第10条、第14条、第8項の規定によりまして、漁業共同漁業権を有する者は組合、または漁業共同組合連合会に限られるというふうにされております。‘これを踏まえますと、最上小国川を漁場区域とする漁業権は、小国川漁協が有しておりまして、漁業法第8条第1項の規定によりまして、組合員は漁業法を有する漁協が定める漁業権行使規則の範囲内において漁業を営む権利を有しているというふうなことになっております。今般の漁業補償にかかります、覚え書きは、県とただいま申し上げましたように漁業権を有する小国川漁協との間で協議を重ねた上で締結に至った物でありまして適切になされたものと考えております。

次に三番目のご質問でありますけれども漁業補償請求権の放棄と財産権の侵害についてでございます。漁業権の性質は、漁業法第23条によりまして、物権とみなし、土地に関する規定を準用するとされております。一般論といたしましては、物権である漁業権を侵害したものは、その侵害について損害賠償責任を負うことになります。具体的な取り扱いはとうしゅかんの話合いで決まるということになってまいります。県と漁協が締結いたしました、覚え書きの第七条、漁業法などの締結にいたしましては、漁業補償を要求しないとされておりますが、覚え書き第6条、漁場環境の担保の規定におきましては、将来に向かっては漁場環境への影響が発生したと考えられる場合、必要な調査、対策及び補償を求めることができるとしておりますので、内部的には適切であると考えております。

4番目もお応えさせていただきますが、

漁業補償にかかる漁協の意志決定につきましては、漁業権を有している小国川漁協が、定款に基づいて臨時総代会の特別決議で意志決定されておりまして、無権代理にはあたらないものと考えております。なお、補償に関する漁協の意志決定の過程で漁協においては、役員、支部長合同会議や各支部の総会などを通しまして総代や組合員に説明周知をはかりながら、適正な手続きのもとで手続きがされたものとしております。

草島

今の答えで行くと、漁業行使権というのは、物権つまり財産権には値しないということをのべていらっしゃるのか。と思います。とんでもない間違いだとおもいますよ。先ほど解説を引用しましたけれども、漁業行使権の性格は、物権的性格を有し、物権的請求権を派生できる権利である。そして、漁業行使権の侵害は、親告罪として刑罰の対象ともなりますともあります。これは今の説明でどう解釈するんですか。わたくしは、事前に委任をとるとか、魚種に関係なくおこなわなければいけないことであると水産庁からうかがっております。組合の指導として水産庁が望ましいを全くやらなくてもいいとこれは、改めて皆さんの努力不足というか曲解という感じもします。

この143条というのは、立法趣旨について、明治43年にですね、証明している文章があるんですけれど、漁業行使権が物権的権利であり財産権であることを証明しているものです。ということがあります。‘

私は補償もなくダム着工するならば、漁業行使権の侵害になって、143条の刑罰に処せられる可能性があると考えますがいかがですか。‘

若松農林水産部長

ただいま漁業行使権のお話がありまして、冒頭委員の質問の中で、逐条解説ですか、水協法、漁業法の解説ですか。その中で説明がありました。ただ、その中でご紹介ありましたようにその中におきましては法律上、漁業権のようにまず物権であると規定されていませんが、今おっしゃったように物権的性格を有すると。いうことで派生できる権利であるというふうなことであると、それにこの解説の中におきましては、どういう風なものを想定されるか。と言う風なことで、妨害か妨害される恐れがある場合には排除●●というふうなことで主分を守るというような意味会いの中身のものが罰則とともに規定されると言うことだろうと思います。一つでございます。あともう一つのほうは、同意をすべて求める必要がある。おっしゃられましたけれども、基本的には技術的指導ということでのぞましいということでありますので、それを完全に無視しているということではなくてですね。最終的には先ほどもうしあげましたけれども、漁業権という漁協そのものに帰属するということが明確でありまして、そこがやはり最終的に漁協としての総合的な判断として対処していると理解しているところであります。‘

草島

今ですね。漁業者で生計を営んでいる方が、権利の侵害を訴えているんですよ。これを無視したまま進めていいのかっていう問題なんです。漁業行使権を侵害するかたちでこの事業を進めていいのか。‘ということです。こうなったら、漁業権の侵害になって143条の刑罰に処せられる可能性は十分にあると思いますよ’今の解釈ですが、財産権は漁協にもあるんですが、漁業行使権者にも認められているんです。だから143条があるのではありませんか。この解釈は水産庁に紹介をしていただきたい。絶対におかしいと思います