カテゴリー: 未分類

2014.10.10(金)更新

9月8日の討論。9月補正予算のうち、ダムを前提とした流域振興策の策定について

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

計上されている補正予算の中、最上小国川ダムによる治水を前提とした地域振興計画案の策定にのみ反対するものです。

ダムを前提とした清流未来振興図は、知事が掲げる自然と文明が調和する理想郷と、完全に矛盾しています。

上流にダムをつくって、全体的に老朽化した赤倉温泉街に人が来て活性化するのでしょうか。ダムをつくれば小国川全体の環境にダメージを与え、松原アユの味がそこなわれ、アユやサクラマスの産卵や天然遡上を妨げる恐れがあります。さらにダムの穴の閉塞の懸念があり、閉塞した際は温泉街を今以上に危険にさらすリスクがあります。「ダムのない川」のブランドが崩れ、釣り客は激減するでしょう。

「ダムをつくってダムのない川以上の清流を目指す」などとした「最上小国川清流未来振興図」は、最新の魚類生態学や河川工学から申し入れた反論を完全に無視した科学的にありえないものであります。

川本来の力を失ったらどんな漁業振興策もなりたちにくい事はいまや国際的に常識になっています。

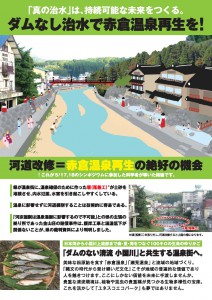

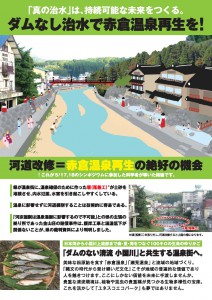

それよりも、治水事業として赤倉温泉流域の河道改修とともに、秩序なく川に迫り出す旅館に手を入れ、温泉街自体の再生事業をおこなえば、安全安心を叶え老朽化でなやむ温泉街を救うことができます。まさに新しい価値をつくる公共事業となります。これは私たちが提案しているものです。

また、今般予算計上されている、アユ中間育成施設の井戸整備は、前組合長の時代から要望されていた、小国川漁協にとって死活問題といっていい喫緊の課題であります。

今般の漁協総代会前に漁協幹部は「ダムを容認しなかったら井戸の整備をしてもらえず、漁協がつぶれる」などと総代にダム容認を迫り「ダムやむなし」と判断した総代が多数いたようです。この予算について県がそうした条件を漁協に流布していた疑いがあり全く不当であると考えます。

本日協定締結とも伺っていますが、現在、川で生計を営み続けてきた組合員が漁業権の侵害を訴えています。それは更に総会開催を求めうる漁協組合員としての権利行使の可能性をつぶす行為であります。

なんの説明も同意もなく漁業を営む権利を剥奪することは許されない行為です。締結(ていけつ)の見直しを求め反対の討論とします。

2014.09.17(水)更新

議会報告「パドル」にも掲載した洪水被害や土砂災害対策。私が最も参考にしている実例は滋賀県の取り組みです。

ダムを6つ止めた滋賀県政。かだ知事は真の生命と財産を守る治水政策を掲げ、流域治水条例を制定。

水害リスクランキング、地先の安全度マップの公開、徹底した住民への対話を通じて、「危険なところに住まない」

危険を感じたら迅速に避難するを実践している。

嘉田前知事肝いりの流域政策室には二度訪ねており、二度目はほとんど三時間以上担当者のレクチャーを受け、その後も様々な意見交換をさせていただいている。

本日の朝6時20分ぐらいのNHKテレビで、滋賀県の取り組みが全国版で紹介された。住民に熱心にはたらきかける役所マンの姿が印象的だった。

そして以下、週間現代のWEBで、嘉田前滋賀県知事の告発として、広島土砂災害を例にとりながら流域治水の理念が説かれている。横田一さんの実にわかりやすいインタビュー記事だ。

今、私が取り組んでいる最上小国川の治水についてもこれと全く同様の事がいえる。今注目のダムは何のために造られるのか。赤倉温泉の治水のためだ。この赤倉温泉街にいくとすぐにわかるのが、川にせり出して建つ温泉旅館群だ。県知事はよく「歴史的な景観をとどめた赤倉温泉街」というが、歴史的にどんどん川に近く立地してそれも耐水化どころか、低い堤防の上にちょこんと乗ったような形になっている旅館があったりする。中心の阿部旅館が倒産して一年あまり。周辺の旅館も老朽化しているのがわかるし、そのご主人に伺うと、川にかけて旅館をコンパクトにするなどして旅館群を再生したほうが、次の世代のためになるのではないかと応えてくれた。

流域治水条例の思想でいえば、「危険なところに住まない」を原則に、少し川からセットバックして旅館を再生するほうが絶対に理にかなう治水事業だと思う。

前置きはこの辺にして現代の記事を読んでいただきたいと思います。

嘉田前滋賀県知事が告発 「広島土砂災害は自民政権の人災」

災害リスクは先進国の土地取引では重要事項

「日本人の命を守る」と豪語している安倍首相は、広島の土砂災害の際、のんきにゴルフに興じていて、叩かれた。しかし、この問題は危機意識や緊張感の問題とはちょっと違う。なぜ、日本ではかくも災害が多いのか。それは自民党政権による“人災”だという。前滋賀県知事が語る衝撃の“真相”――。

――広島土砂災害では73人の犠牲者が出ました。安倍首相は集団的自衛権や原発売り込みには熱心なのに、この時(8月20日)はゴルフをしていました。

安倍首相を含めて政権与党が「日本人の命、命」と言うのなら、まず、土砂災害や水害、そして「環境破壊災害」と位置づけられる原発事故から国民の命と財産を守るべきではないでしょうか。何度も安倍首相は「母親と子供が避難する米軍護送船を守り切れないので集団的自衛権が必要だ」とパネルを使って訴えていましたが、いま目の前の災害から国民を守れないことの方が切実です。

災害リスクは先進国の土地取引では重要事項

――安倍首相は自分に都合がいい時にだけ「国民の命」を口にするんじゃないですか?

広島土砂災害は、まさに歴代の政権が戦後一貫して続けてきた「土地持ち階層優遇政策」が招いた人災の側面があると思います。戦後の政権与党の政治と行政の責任といえます。

――どういうことでしょうか?

日本では、政府が国民に自然災害を受けるリスクを十分知らせず、危険な場所に住宅や福祉施設を拡大してきたのです。私は環境社会学者として滋賀県内や近畿圏の過去の水害被災地を調査しました。その結果、水害は社会現象の側面が強いということがよくわかりました。旧住民が経験で知っている水害リスクなどを新住民に知らせることなく、土地を売却して新しい宅地開発などをしているのです。海外の先進国との決定的な違いにも愕然とし、それが2006年、知事選に立候補した動機でもあるのです。

災害リスクは先進国の土地取引では重要事項

――海外は違うのですか?

先進国では災害危険区域を地図に示した「ハザードマップ」が当たり前になっていました。アメリカではハザードマップを参考にして水害保険が運用されていますし、フランスでは「それぞれの土地で過去100年間、どういう水害があったのか」ということを反映したハザードマップが作成され、不動産取引における重要事項説明になっています。ところが、日本はハザードマップを持っていない。大きな河川のハザードマップは平成10年代にようやくでき始めました。しかし、一部の大河川だけで、小河川や農業用水や下水道などがあふれるリスク、あるいは土地が低い場合のリスクをも織り込んだ統合的リスクマップはなかった。滋賀県では流域治水条例を成立させ、「地先の安全度マップ」を作りましたが、これが全国で初めてでした。

――2期8年の嘉田県政の総決算ですね。

災害リスクは先進国の土地取引では重要事項

当初、流域治水条例に多くの自民党県議が反対していました。実はハザードマップは、地価が下がるので土地所有者には不都合なのです。大量の土地を持っている人たちは、どちらかというと古くから住んでいる地主側です。この人たちは水害リスクの高いところは経験的に知っている。知っていて宅地開発業者などに売る。最近は福祉施設などが、リスクが高い地域にできる傾向にあり、大きな問題をはらんでいます。水害のリスクがあるのに知らされずに土地を買わされるというのは、不良品をつかまされるようなものです。行政としても責任を持って安全管理をしないといけない。それで、フランスでは当たり前の「土地取引でのリスクマップの提示」を流域治水条例に盛り込みました。土地取引時には「地先の安全度マップ」を提示する。これを宅地建物業者に努力義務化したのです。9月1日から施行しています。

「地下が下がる」と反対した市長たち

――地主の代弁者が自民党という構図ですか?

政治的にはそのような傾向にあります。そもそもサラリーマン、被雇用者層は、議員になれない、なりにくいのが今の日本の政治体制です。土地持ちの古い保守層は自営業などが多く、政権与党の代弁者という傾向が強いですね。水が氾濫しやすい、水害を受けやすい場には新住民が住む傾向があり、その土地の成り立ちを知らず、水害に遭う。そんな例が日本各地にありました。私は土地を持てるものと持たざるものの間の社会的不正義が許せなかった。それがいまだに構造的に続いている。この不公平が世代を超えて継承される恐れがある。社会的正義感からして許されないことです。

――しかし、条例には反対が多かったのでしょう?

「地先の安全度マップ」を公表しようとした時に「地価が下がる。人心を混乱に陥れるのはいかがなものか!」と徹底反対した市長さんたちが、滋賀県内にも何人かおられました。土地を持っている地主側の人が多かったですね。それぞれに利害をもって判断をされたようで、悲しいことです。

「地下が下がる」と反対した市長たち

――それでも滋賀県はマップができましたが、日本全国を見回せば、マップがない地域ばかりです。

ハザードマップが十分に活用されていない日本の実情はあまりにひどい。これは地主や不動産開発業者ら利害集団に対する迎合政策としか言いようがありません。歴代の政権与党は危険地域に人が住むのを野放しにする一方、リスクが高まった水害対策としてダム建設などハード整備を訴えてきました。確かにある一定規模の水害まではダムは防げますけれども、巨額の税金をつぎ込む必要があり、効果が出るまでに何十年も時間がかかり、自然破壊や集落移転の弊害が伴う。先進国では常識のハザードマップを使って「ここは危ないところですよ」と住民に知らせ、また行政としても土地利用規制や建物規制をした方がはるかに有効なのに、ハザードマップの活用を十分に進めてこなかった。歴代の政権与党は、支持者である地主と業界団体のために人命軽視で非効率な防災政策を続けてきたとさえいえます。そもそも今、人口減少社会になってしまったわけですから、「危ないところには家を造らない。造るのだったら、かさ上げをするとか災害対策をして造る」という合理的な土地利用にすることが重要なのです。

「地下が下がる」と反対した市長たち

――災害危険区域に家が立ってしまっている場合でも、正直に「ここは危険ですよ」と伝えればいい。それをやっていないのが歴代政権であり、となると、「人災」といえる?

政府が15年前に土砂災害防止法を作った時にも同じような議論があった。「警戒区域に指定されたら、地価が下がる」と。土地を利用目線ではなく、販売、商売目線で見る人にとっては、リスク開示は不都合なのです。私は過去30年以上、河川政策と環境社会学を学んで、徹底的に原因調査を行い、何冊も本も書いてきました。欧州やアメリカの河川政策も現地訪問し研究しました。その結果、ダム以外の方法による治水のほうが合理的な場合が多いことがわかってきました。滋賀県が施行した流域治水政策は世界標準では当然です。政治のリーダーは災害リスクを科学的に正しく知って、正しく伝え、正しく備える仕組みを国民運動とすることに旗を振ってほしい。国民、住民も住んでいる場所の自然災害リスクを、自ら知って備える覚悟を持っていただきたいですね。(聞き手・横田一)

▽かだ・ゆきこ 1950年5月18日生まれ、京大大学院、米ウィスコンシン大大学院修了。農学博士。滋賀県立琵琶湖博物館総括学芸員、京都精華大学人文学部教授を歴任し、2006年7月2日の滋賀県知事選に当選。10年再選。12年の衆院選では「日本未来の党」をつくったが、翌年代表を辞任。びわこ成蹊スポーツ大学長就任予定。

2014.09.16(火)更新

http://www.patagonia.com/jp/patagonia.go?assetid=78639

親愛なるデビッド・ブラウワー様 そして川を愛する皆様へ

by 草島 進一

『Alpine 2012』カタログ掲載

1992年、リオで環境サミットがおこなわれたその年、私はカヌーの上にいました。そして大勢の仲間とともに300艇のカヌーで、完成間近の長良川河口堰に向かって「河口堰建設反対」 を叫んでいました。 貴方は長良川現地にいらして、全国から集まった1000人以上のアクティビストたちの先頭で行進していましたね。私は当時あの運動をきっかけに出会った仲間たちと、空と水の境目がわからなくなるような日本の数少ない清流でカヌーを漕ぐのが至福の時でした。

あれから20年。当時の長良川の運動は、堰は止められなかったものの、リーダー天野礼子氏の呼びかけと強烈なロビー活動により、日本の政治、官僚、建設業界、御用学者、報道機関が癒着した病気の構造が白日の下にさらされ、その結果いくつかのダムが止まり、河川法が変わって、環境と住民参加の重要な2項目が法律に加わりました。これで、2600基もの巨大ダムを作りつづけてきた土建国家は猛省し、変わるのかと思っていました。でも、実態はほとんど変わりませんでした。住民参加や環境も名ばかりで、ダムありきの委員会が跋扈し、ダム建設は進行していきました。

もちろん、志ある民は行動をつづけました。2010年に亡くなった姫野雅義氏は、2000年1月に吉野川可動堰の建設の是非をめぐる住民投票を実現。投票で住民が「NO」を突きつけ、事業を止めました。また同じ年、木頭村の藤田恵村長は細河内ダムの建設計画を、村を挙げてほぼ白紙撤回させました。2001年2月、田中康夫長野県知事(現衆議院議員)は、「脱ダム宣言」をおこないました。「数百億円を投じて建設されるコンクリートのダムは、看過し得ぬ負荷を地球環境へと与えてしまう・・・河川改修費用がダム建設より多額になろうとも、100年、200年先の我々の子孫に残す資産としての河川/湖沼の価値を重視したい・・・出来得るかぎり、コンクリートのダムを造るべきではない」という宣言と実際に4つのダムを止めた行動に、私たちは奮い立ちました。

40年間住民運動がつづいた川辺川。推進反対論者が徹底的に公開の場で議論する住民討論会で潮谷義子元知事が問題を明らかにし、2008年9月11日に蒲島熊本県知事が「いま、この時代に守られるべき生命と財産を踏まえたとき、球磨川の清流こそ、我々が守るべき宝」と表明して川辺川ダムを止めました。そして2009年9月、「コンクリートから人へ」を掲げた民主党への政権交代。当時の国土交通大臣の前原誠司氏は、「八つ場ダムと川辺川ダムの中止。そして全国のダムを一端凍結して再検証をおこなう」と画期的な表明をし、建設予定の83のダム建設に抵抗する私たちは万歳して涙を流しました。

けれどもそれから1年、私たちのあいだには失望が広がっています。ダムに依らない治水論の学者は検証委には入れず、ダム御用学者で構成される完全非公開の国のダム評価委員会は、次々と建設推進に「GO」を出し、反対する多くの住民やNGOの思いは完全に反故にされたのです。皮肉なことに、ダム検証がダム推進にお墨付きを与えています。全国に絶望が広がるなか、「もったいない」を掲げて2006年に当選した滋賀県の嘉田由紀子知事は3つのダムを止め、ダムに頼らない総合治水へと舵をきりました。基本高水論では埒が明かないと、どんな洪水でも非定量型治水流域政策局をつくり、大阪府、京都府、兵庫県など関西連合を導いています。

さて私はといえば、貴方の志を胸に、いま東北の山形の地で県議会議員として地元の月山ダム問題、最上小国川の問題に取り組んでいます。月山ダム建設の利水事業は止められませんでした。2001年のダム竣工により国内有数の地下水を保有する鶴岡市の水道水はダムの水に切り替わり、水道料金は2倍。住民は水質低下と不安定な水温に悩まされています。そしていま最上川の支流随一の清流、最上小国川には「治水専用穴あきダム(Dry Dam)」が計画され、反対運動を展開中です。現在では日本は人口減少社会に転じ、水が余って、貯水型ダムには歯止めがかかっています。国は貯水ダムの環境破壊はようやく認めたようですが、治水専用のいわゆる穴あきダムは環境に優しいと称して、普及させています。

本当にダムによる治水は可能なのか。2004年の新潟水害では、上流にダムのある五十嵐川で死者をともなう水害を引き起こしました。2011年和歌山では3つのダムが洪水で満杯になり、結局放水によって水害を大きくし、犠牲を出しました。原子力発電の安全神話が2011年3月11日に発生した東日本大震災による福島第一原子力発電所事故で崩壊したのと同じように、じつはダム安全神話は崩れているのです。また東日本大震災の津波災害ではいくつかの場所で、津波が数千億円で作った潮止め堤防を乗り越え、大勢の方々が命を失いました。それは基本高水水量を想定してつくるダムも同じです。想定以上の洪水がくると、人命を奪う凶器にさえなる。私たちは教訓とすべきです。元京大防災研究所長の今本博健氏は、「穴あきダムはダムの延命策としか思えない歴史的愚行」と評しています。

貴方が「地球を失ったらどんな経済も成立しない」と伝えていた環境の経済価値。私はその自然資本(Natural Capital)を論点にしようと、鮎釣りに3万人訪れる小国川の価値を年22億円の経済効果、そしてそれがダムで失われれば年10億の損失と試算し、県議会で議論中です。今年の「リオ+20サミット」の中心テーマになっているグリーンエコノミーの内の「生物多様性の経済価値(TEEB)」は、2010年の生物多様性サミットでも目標が定められましたが、実効力は乏しいままです。米国では、流域の地域経済のためには漁業を復活させたり、レジャーに使ったりしたほうがいいと1994年にダム建設を止め、いまや700ものダムを撤去したと聞いています。でも日本では、いまだ土建会社が儲かれば地域経済は潤うとする古い政治屋たちが跋扈しているのです。

でももう市民は気づいています。ポスト311の希望の社会づくりには、原発もダムもいりません。古い利権ムラを脱して、社会のビジネスモデルを変えるときなのです。私たちが行動するとき、貴方のスピリットがいつも胸にあります。いま行動のとき。子どもたちとともに川に遊び、本来の美しさに触れ、それを未来に手渡すアクションをするときです。

2014.09.16(火)更新

山形県議会の9月補正。小国川漁協のアユの中間育成施設の井戸整備等、改修事業費1100万円が計上されている。この井戸整備は故沼沢組合長時代からの懸案で昨年度から強い要望があったものだ。そもそも中間育成施設、井戸整備は、町、県、国とも水産振興のために単独でおこなわなければならないもの。

それを今般、漁協組合員がダムを容認することを前提に、とかと条件がついていると担当者は説明した。新聞記者が尋ねると、もし、漁協と県の覚え書きが決裂した場合、要はダム容認とならなかった場合、井戸整備は予算がついていても着工しないのだと名言したそうだ。

そもそも漁業振興策とダム事業は別々の事業だ。それを無理矢理一緒にして、「ダム容認なら井戸整備する。容認しないなら井戸整備しない」などとダム反対派の組合員を切り崩すやり方のようだ。あまりにあからさますぎるやり方だが、憲法で擁護されるべき「財産権」たる漁業権をもつ漁協に対して、不当な圧力をかけて、その権利を無きものにするようなやり方に思えてならない。こんなことをやられると組合員は正確な判断ができなくなるのではないか。

漁業振興策とダム事業はそもそも、別々の事業。ダム建設については治水事業の一方策だが、現在裁判論争中で、公益かどうかは疑わしい。僕らは河道改修事業のほうがよほど未来に価値をつくり生命と財産を真に守る公益事業であると思うのだ。漁業振興策とダム事業は切り離して行わなければならない。

無理矢理抱き合わせて漁協組合員に不当な圧力をかけることは絶対に許されない。県は猛省の上、9月補正のこの案件の暗黙の「条件」を取り去るべきだ。

2014.08.30(土)更新

最上小国川ダム問題。改めて読売新聞山形版の記事。

山形県が漁業補償案を提示。110万円!?

小国川漁協組合員は約1100人。一人あたり1000円!?

組合員の皆さん。これまで先祖代々、永々と受け継がれてきた豊かな清流でのアユ漁の環境を1000円で売るんですか?あまりにもバカバカしい話です。「川の力を失ったら漁業振興にならない」とダム反対を貫いてきた元沼沢組合長の志を思い出してください。

科学的に、赤倉温泉流域に県がつくった堰を取払い、土砂を取り除く等、河道改修による事業こそ、治水を内水被害、外水被害ともにかなえ、流域環境を守り、更に老朽化した赤倉温泉を再生する最後ともいえる絶好のチャンスなのです。

ダムをつくったら、全国の事例の中では穴が小さい穴あきダムの穴の閉塞の懸念があります。穴が詰まったらダムが機能しないことになります。これは県の新しいプランでも以下、懸念は残ったままです。

京都大学名誉教授 今本博健 先生より。

最上小国川ダムの常用洪水吐は1.7B×1.6Hと小さく、穴づまりの可能性が大きい。そのことを認識して多重的な対策案を実施するとしたのであろうが、その効果には疑問が多い。

①の砂防堰堤の活用については、すべての流木を完全に捕捉することが不可能なうえ、砂防堰堤の設計では上部に流木捕捉工を設置することを想定しておらず、流木を捕捉することにより砂防堰堤自体が破壊される恐れがある。

②の鋼製流木止めの設置については、流木止めより下流で発生する流木はそのままであり、上流からくる流木を完全に捕捉することは不可能である。

③の仮締切堤の活用については、巨礫の捕捉工としての効果は期待できても、浮遊して流下する流木の捕捉は期待できない。

④の鋼製スクリーンの設置については、他の穴あきダムでも採用されているが、スクリーンの前面に巨礫が堆積すれば穴が詰まったと同じ状態になる。スクリーンを設置することにより、それがなければ流下する土石まで捕捉されることになり、穴づまりの可能性を大きくしかねない。

⑤の可動式穴づまり防止装置(維持管理板)の設置については、自然放流の穴あきダムに流量調節ゲートをつけたことになり、どのように操作するかが問題になる。穴が閉塞した場合、ゲートを上げることで堆積物が流下するとは限らない。

以上のように、ここに示された対策はいわば「思いつき」程度のもので、穴づまりの懸念を解消するものではない。

また環境の影響については川那部浩也先生はじめ4名の研究者によって、これまで「環境にやさしい」としてきた県の見解だが、その見解を導きだしたました。

最上小国川流域環境協議会資料の問題点

1)調査の目的や方法が吟味されていない

2)限定的な調査データから逸脱した結論が導かれている。

3)各調査に結びつきがない

4)アユそのものに関する調査や検討が全く存在しない。

が指摘されています。

これに対して県は無視したままで 何の反論もないままです。

更に老朽化して、今でも護岸の脆弱性が地元の旅館からも指摘されている赤倉温泉。

この地域の実態を述べます。

赤倉温泉流域は、県がつくった堰によって土砂堆積しています。

その堰を取り払って土砂を取り除けばダムで止めると同様の水が流せるようになるのです。

「温泉湯脈に影響するから河床を触れる工事はできない」と県は主張してきましたが温泉開発の専門家は、温泉に影響を与えないように工事をすることはいかようにも可能。メカニズムを解明しながら影響を回避しつつ工事を行う事は常套手段であり、県は調査といっているが、十分にメカニズムを解明することなく、表面的に「影響ある」というところだけで止めてしまっていたのではないか。これは実際に県の調査に携わった温泉開発、研究者、川辺孝幸先生が指摘していることです。

それに、中心の旅館(阿部旅館)は倒産し、1年間営業停止しカビがはえてきたような状態。周辺の旅館は老朽化している状況であり、河道改修を通じて、温泉旅館群のダウンサイジング、リノベーションをはかり、温泉街そのものを再生させる。それをやるには、最後の絶好の機会といえる。と、都市計画の専門家、国土交通省の元幹部からも指摘されています。

ダムよりも赤倉温泉の河道改修こそ、治水をかなえ、清流を守り、そして赤倉温泉を改修・再生する最後の絶好のチャンスなのです。

みなさん舟形、最上町のお知り合いにその真実を伝えてください。

2014.08.29(金)更新

草島進一議会報告9月1日号 パドル7を作成しました。

旧市内では、鶴岡タイムス9月1日号、山形新聞では来週火曜日ぐらいに織り込まれますのでぜひご一読いただければと思います。 紙面では限りがあり、とても伝えきれないところがありますので若干の解説をさせていただきます。

人口減少で消滅の危機! 人も自然も共生する希望ある持続可能な鶴岡・山形を目指して!

冒頭の文章の中、人口減少の項目。大変な間違い。鶴岡市では現13万5523人。2040年には88万132人、となっています。すいません。8万8132人の間違いです。「万」のいれる位置違いで大変誤解を生むことになってしまいました。訂正し、おわび申し上げます。

私達はどこに向かっているのか。安部政権は経済政策アベノミクスを強調しひたすら経済成長を強調します。大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略。の3本の矢。その実態がどうなのか。 大胆な金融政策 金融緩和でデフレ脱却できたのかといえばそうはいえません。 このままグローバル資本主義を維持しようとすれば「雇用なき経済成長」という悪夢を見続けなければならない。又、金融緩和をしてもデフレ脱却はできない。量的緩和政策は実物経済に反映されず、試算価値を上昇させてバブルをもたらすだけ

。一方、公共投資を増やす積極財政政策は、過剰設備を維持するために固定資本減耗を一層膨らますことになる。ーー アベノミクスのごとく過剰な金融緩和と財政出動、さらに規制緩和によって成長を追い求めることは、危機を加速させるだけであり、バブル崩壊と過剰設備によって国民の賃金はさらに削減されてしまうことになる。 (水野和夫 資本主義の終焉と歴史の危機 より) 水野先生はこの著書の中で資本主義は終焉にむかい、「脱成長」のモデルの必要性を説かれています。「脱成長=衰退に向かうことではない。と説きつつ。

急激な人口減少に向かう今、これまでつくってきた公共施設を如何に維持するか。人口増を見越してつくった水道、下水道施設を筆頭に破綻をいかに回避するかなど、大きな問題がたちはだかっています。

経済、雇用を考えても「如何に持続可能な地域社会をつくっていくか」 が課題です。

私は、ダム問題など公共事業の不毛な対立を如何に回避して対話をするか、という事も念頭に悩み続け、出会ったのが「持続可能な社会を如何につくるか」を議論しているスウェーデン社会、そしてその解決の指針であるナチュラルステップの持続可能な社会の定理でした。科学的な原則の下で徹底的に未来を話し合い、コンセンサスをとって新しい社会システムを生み出していくスウェーデンの社会。

それを導く「持続可能な社会」の基軸となったのが環境NGO ナチュラルステップの提示する「持続可能な社会の定義」です。

小児がん研究の博士だったカールヘンリクロベールを筆頭に40人もの科学者がコンセンサスしてつくりあげた定義です。 また、「人々の基本的なニーズを妨げない」の基本的ニーズ(human fundamental needs はチリの経済学者マンフレッド・マックスニーフによって定義づけられた 定義です。ナチュラルステップについては、このコンセプト自体をスウェーデン国王も支持し、スウェーデンの全戸に配布されたものです。 カールヘンリクロベール博士とナチュラルステップについては以下、ブループラネット賞受賞講演の際の講演録があります。興味をお持ちになった方はぜひお読みください。

http://www.af-info.or.jp/blueplanet/doc/lect/2000lect-j-robert.pdf 私は、2008年のエコ自治体会議でカールヘンリクロベール博士、マンフレッドマックスニーフ博士にお会いして講演を聞き情報交換をさせていただいています。その講演の様子はビデオ収録しており、今後、私のHP上でも公開させていただきたいと思います。私は、映画監督 鎌仲ひとみさんと一緒に2008年スウェーデンヘルシンボリで開催された「エコ自治体世界会議」に参加しました。 その取材からはじまり、日本の祝島の原発開発の現場の矛盾と、スウェーデン社会の持続可能な社会のコンセプトを対比して描いたのが映画「ミツバチの羽音と地球の回転」(鎌仲ひとみ監督)です。

http://888earth.net/888tv.html 現在、スウェーデン国内の85の自治体がネットワークに加盟し、更に当時はカナダ・ウィスラー市の市長をはじめ、イタリア、アフリカなどからもその会議に参加者がいました。そこに参加する自治体職員や議員らが「政策立案の際に迷ったときにはこの条件に戻る。」このシステム条件は羅針盤のようにはたらいている。と話していました。

4つのシステム条件 1)地殻から掘り出した物質の濃度が増え続けない(枯渇性資源・化石燃料 にたよらない)

2)人間が作り出す物質の濃度が増え続けない(科学物質、プラスチック依存か放射能汚染のない社会

3)自然が物理的な方法で劣化しない(生物多様性の尊重)

4)人々が満たそうとする基本的なニーズを妨げない 9つの基本的なニーズ。=生命維持 愛情 保護 理解 自由 参加 創造 アイデンティティ 休暇 こうした「持続可能な社会」の定義は、以下、ハーマンデイリー博士の3原則 もあります。 ーーーーーーーーーーーーーー ハーマンデイリーの三原則 "再生可能な資源"の持続可能な利用の速度は, その供給源の再生速度を超えてはならない. "再生不可能な資源"の持続可能な利用の速度は, 持続可能なペースで利用する再生可能な資源へ転換する速度を越えてはならない. "汚染物質"の持続可能な排出速度は, 環境がそうした汚染物質を循環し, 吸収し, 無害化できる速度を越えてはならない. 『成長の限界 人類の選択』より引用 ハーマン デイリー (1938生-, アメリカ, エコロジー経済学者) (Herman Daly 1938-, U.S.A ) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー こうした物理的真理からうみだされたものと、環境的、社会的要素などを組み合わせたものがナチュラルステップの持続可能な社会の定義です。

こうした定義は、ほぼ20年前、リオの地球サミットで明確化され、アジェンダ21という自治体の指針も作られ先進諸国では常識でした。 しかし、目先の経済を重視する日本の政治はこれを軽んじてきました。 鶴岡、庄内、山形県は、自然資源に富む大変豊かなところです。しかしながら、自然が価値化されることがない中で、多くの自然を失ってきました。 私の政治の原点でもある水の問題「地下水100%の水道水がダム水に切り替わる (2001年10月)ことは、地下にいる無数の微生物の働きによって無償で良質の水をつくってくれるという生態系サービスを手放し、人間の科学でおこなう薬品処理の水に変えるということでした。今、水の価値観が変わり、地下水からくみ上げる水をいれたペットボトルの水は500MLで100円以上。ガソリンより高く売られ、水道料金と比べると800倍から1000倍ということになります。人口減少が進む今、55年調査当時25万トンの持続性補給量があり、5万7千トンの採水ができるという地下水盆(地下水がたまるプール)をもつ鶴岡市の水は健在であり、改めてその価値を踏まえたいと考えます。

今後の人口減少にともない、水道事業、下水道事業、道路、都市計画、公共施設、あらゆる社会資本を見直さなければなりません。昨年、先駆的にその問題に取り組む神奈川県秦野市を調査視察しました。秦野市では公共施設白書がつくられ、利用者数、頻度などを調査し、結果的に市民一人あたりが担う面積が計算されていました。人口が減るとその面積が拡大するため、維持していくことが難しいと試算され、そのために新たな建設物は「スケルトンインフィル」という、学校を建てるんだけれども途中から老人福祉センターに変えることができるといった方式をとるなど明確化されていました。 こうした公共施設の適正化は今年度から国も指針を示し、各自治体が見通しを示すことが促されています。

置賜地域では、持続可能な社会を見据えて目指すべきは、「エネルギー、食、ケアの自給圏ではないか。」と置賜自給圏構想を立ち上げました。これは評価すべき構想であると思います。 また、合意形成の手法も新しい方策がとられています。ワークショップ方式は当たり前ですが、年間100回などということは当たり前、とことん話合って、たとえば文化会館などでいえば完成のときは文化をはぐくむ市民の輪が完成している。いった事が茅野市など、先進自治体でおこなわれています。 対立を超えて、中長期的な視点をもって、その社会的な投資が、如何に持続可能な地域に貢献できるか。というとことをしっかりと対話する事が普通におこなわれる社会でなければならないと思います。 それが小国川ダム問題一つとっても本質的な議論ができていない。真実が話し合われていないという状況が続いているのです。こうした矛盾を打破し、 真っ当な持続可能な地域社会づくりができるように、議会でも議論を深めていきたいと考えています。 それと、産業構造も人口減少社会に向かう中で変わっていかねばならない。 20世紀型の集中メインフレーム型の産業構造から、地域分散ネットワーク型の産業に変えていかねばならないということです。

人口が増える時代では、20世紀型のやり方でもうまくいきました。規模を保ためにスクラップアンドビルドでよかった。でも人口が減る時代には、そうではない。人口が増えるから規模ではなく価値が重要といわれています。 持続可能な社会を実現させるためには、新しい環境技術、再生可能エネルギーの開発、建築物の高効率化、など様々なイノベーションが必要であり、そこに新たな新たな経済の道があります。

建築では大規模木造CLTの建築物であったり、パッシブソーラー等 高効率化、高断熱、太陽熱、太陽光の活用であったり、ドイツ、スウェーデンあたりと比べると相当遅れており、伸び幅は十分にあると考えるのです。 現在の日本社会の病理を如何に乗り越え、希望ある地域社会をつくりだすか。それを念頭に、現在抱える問題と私自身が研究している目指すべき持続可能な社会のコンセプトを述べさせていただきました。方策的には里山資本主義、置賜でおこなわれはじめた自給圏構想がその一つ一つであり、更に私達は英知を結集して持続可能な社会への道を探っていかねばならないと考えています。

議会報告では紙面として限りがあり、最も大事な冒頭の問題提起が、大変消化不良という感じがしており大変恐縮です。

「ひきこもり対策については、訪問から中間的就労支援など、経験値をもつ NPOとの恊働を、NPOを支援のプロとして認めて事業をはじめてはどうか。和歌山県などでは、福祉施設の運営委託のようなかたちでひきこもり支援がはじまっているなどの事例を紹介しながら議論した結果としてはじまった事業であります。

今年度も4月冒頭から議論させていただいていますが、市町村との連携、また、周知ができていないなどの課題があり、紙面を通じて紹介させていただきました。

2面目、共生型デイサービスについては、昨年度、子供若者政策特別委員会での委員会提案にも盛り込まれた共生型デイを支援する仕組みについて、2回の講演等を通じ、実現するための「基準該当」事業を如何に県として認めていくかが課題だと思っています。講演動画は HPに貼付けておりますのでご覧下さい。阪井さんの講演はご自分の人生として、大規模施設に限界を感じ、共生型を選んだというライフストーリーをお話いただいており、大変感動的です。 志麻さんの講演は制度面について、市議会議員だったときの体験も含め、富山県の政策のてお話いただいております。

2面の下段 憲法については、特に立憲主義について述べさせていただいております。囲みが小さめになって読みにくく、恐縮です。法律は、個人の自由を国が制限して社会秩序を守りますが、憲法は国民が国家権力を縛る道具です。多数決でも変えてはならない人権の尊重などの価値を前もって憲法の中に書き込み、民主的に(多数決など)正当性をもった国家権力であっても拘束するというのが近代立憲主義です。 これは実に重要な事であると考えています。「憲法はそもそも国民が統治権力を縛る道具である」このことは中学、高校の政治経済学でもあまりはっきりとつたえられていない感があります。 今、改憲を唱える自民党は憲法で国民を縛ろうとしています。立憲主義の本質を破壊しようとしています。 参考に、 憲法学者の伊藤真先生のウェブサイトや 以下、「憲八おじさんとタマ」アニメ等もぜひご覧頂きたいと思います。 https://www.youtube.com/watch?v=1sMvl8sD3no https://www.youtube.com/watch?v=DueYPXbJsUk ここまで前段の2ページまで解説させていただきました。 後半はまた述べさせていただきます。 8月29日 草島

2014.07.04(金)更新

集団的自衛権の行使容認の閣議決定を認めないとした意見書の提出へ反対の立場での反対の立場で討論いたします。

既に、7月1日、この請願趣旨である安倍内閣は集団的自衛権の行使を容認する閣議決定をおこなってしまいました。戦後日本国憲法の下で67年間平和を維持してきた、日本の「国のかたち」を破壊する暴挙そのものであります。

日本国憲法の根本は立憲主義にあります。

法律は個人の自由を国が制限して社会秩序を守りますが、憲法は国民が国家を縛る道具であります。

多数決でも変えてはならない人権の尊重などの価値を、前もって憲法の中に書き込み、民主的に正当性を持った国家権力であっても憲法で拘束するというのが立憲主義であります。

日本国憲法は、多くの犠牲を強いた戦争の反省から、9条で徹底した積極的非暴力平和主義・恒久平和を立憲主義の目的にし、平和の実現のために、国家にしばりをかけ続けてきました。

集団的自衛権について、政府解釈の変更とし閣議決定で容認するなどということは、本来憲法によって縛りをかけられるべき政府が、時の政権の閣議決定という手法でその縛りをなくすことを意味します。これまでの平和国家の歴史を築いてきた、立憲主義の破壊であり日本国憲法の存在そのものを否定する暴挙であります。

また、「平和憲法9条は、海外派兵を想定はしておりません。そこに踏み込めば憲法解釈の許容範囲を超えていることは自明であり、それをとっても憲法の破壊であり違憲であります。法治国家の政府としてあるまじき行為であります。

集団的自衛権は、その本質は同盟国のために海外派兵する点にあります。これまでアメリカや韓国のベトナム戦争への参加をはじめ、戦争を他国に行う大義として利用されてきた歴史があり、日本の「集団的自衛権」行使容認とは、「戦争ができない国から、戦争ができる国になる」という重大な問題です。戦争の前線に国民を送り出し、命を落とす危険にさらすことの是非について、安倍政権は、国会審議も国民的議論もほとんどおこなわず、与党密室審議で閣議決定したのです。

今、立憲主義をはじめ、平和主義、国民主権、基本的人権の尊重というこの国の基本原理が破壊されようとしています。積極的平和主義などと詭弁を使い最大の人権侵害である「戦争ができる国へ」次々と我が国を没落させる安倍政権の暴挙・暴走を、私たちはなんとしても止めなくてはなりません。

今、国会を包囲した4万人もの「憲法守れ」「撤回」を求める国民の反対の声、県内のデモなど、国民の力が着実に広がっていることを確信します。今後、安倍政権に歯止めをかけ、この閣議決定の撤回、関連法案の阻止をめざし。市民の皆さんと共に行動することを誓い、反対の討論とします。

2014.07.02(水)更新

皆様

草島です。商工労働観光委員会の質疑の一部。

「ダムをつくって、ダムのない川以上の清流なんて、どこにあるのか。そんな科学的にありえない事を政策目標にしていいんですか」とやり紛糾。

委員会が20分止まり、流会。本日商工労働観光部長が応えることに。

2014年7月1日

草島

今日は7月1日であります。地元では月山山開き。そして川は鮎の解禁日であります。本日は、ダムのない小国川目がけて行っていると思いますし本日夜のテレビはそうした映像が流れるのではないかと思います。

小国川流域の観光振興の関係でお伺いしたいと思います。

まず、内水面漁業振興ということと観光振興とは大変相まっているんじゃないかと思っています。

具体的にいいますと、だいたい3万人ぐらい方々が鮎釣りにくる。

瀬見温泉には、大体2500名ぐらいの鮎釣りの方々が宿泊する。

東北一の鮎釣りの河川ですので、毎週のようにこれから10ダイワシマノがまかつといった大手釣り具メーカーの大会があるそれはそれぞれ200名ぐらいの参加者が来る。9月はじめは、若鮎まつりがありまして、2万人の方々で賑わう。最上町の観光施設でも川の駅 梁があるところが38万人の入り込みがある。 そこに対して、県は知事が今、治水と内水面漁業の両立を目指してということで、「これまでのダムのない川以上の清流、最上小国川を目指して。という振興策を掲げて振興策をおこなおうとしております。これ、観光の施策としても、非常に大事なことだと思いますので、おうかがいしたいのですが。私は、ダムのない川以上の清流ってわかんないんですけど。まず、どのようにこれを把握していますか。伺います。

● 小野観光経済交流局長

草島委員の質問に直接お答えできる知見は私は今のところもちあわせてはいないんですけれども、まず小国川につきましては、大変すばらしい観光資源でありますことと、鮎釣り来てくださるお客様が非常に多いということにつきましては、強く認識しておりまして、今後、その流域におきます、鮎釣りにつきましても、大切な資源でありますので今後も観光の面からも一生懸命PRしていきたいと思います。先ほどお話ありました、舟形若鮎まつりにつきましても昨年でも25000人いらしているということで、なおいっそう地域振興、観光振興一体となってやっていきたいと思います。

草島

質問に答えてください。今、ダムのない川だから、みんな鮎釣りに来たと言う方々がたくさんいる。釣り人はそうなんですよね。ダムありの川にしてダムのない川以上の清流と言う振興策になっているんですよ。これ観光サイドとしてどのように捕らえてます。?という質問です。

小野

同じ答弁で恐縮なんですが、観光振興にあたりましては、観光の質的な向上、質の面が非常に重要だと思っております。観光の質の向上、山形交流山形観光振興プランにおきましても、山形の観光におきましてはリピーターを確保すること、これが大きくなっておりまして、体験型観光、鮎釣りとかマラソン、登山、リピーターの確保としては、直接の答弁 大切な観光資源ということで、観光振興、地域振興と観光の資源、

平成23年の特別委員会の際にも同様の事を申し上げていて

小国川についての資源の継続性につきましては、他部局、及びきちんとした委員会、検討された結果をいただいているといったことで、それについてのコメントを聞かれても同じ事をいうしかないかな。と考えています。

歴史性、

草島

もうひとつは、赤倉温泉についてどう考えるか。観光振興の面ですね。ということであります。中心にある旅館が倒産して1年たちます。建物にカビが生えてしまっている現状がある。そのとなりの旅館からは早く護岸を整備してくれと、そもそも護岸を直してくれと伝えていたのに、いつの間にかそれがダムになってそれが一人歩きしてしまっている。という声があがったり、また、再投資をかけたいという話まででている。また、先日科学者みんなあつまりまして、ダムではない治水をこういう風に実現すればですよ。公費を使って、公共投資が移転補償などを通じて赤倉温泉の河川沿いに行き渡ってそれを機会に、清流の里にふさわしい温泉街の再生ができるんではないか。と、そういう提言まで、科学的に論争された結果としてでているんですよ。

いままで、これは、こういうことについては、議論ができていない。私は、観光政策を担うところとして、赤倉温泉街、たとえば30年後も生き残っていけるためにどうするかが問われていると思うんですよ。

どういう風に考えています。?

小野観光経済局長

赤倉温泉の治水振興策 そういうことにつきましては、内水面漁協さん、赤倉温泉さん、あるいは、町、県というところでの検討が重なって参ります。

そうした中で観光振興面に関しましても、鮎釣りの振興、あるいは舟形若鮎まつりをどういう風にPRしていくんだと、そうした全体の振興策、そうしたところにも入っていきながら、全体で検討がなされるといいう風なことで私たちも一緒にやっていきたいと考えております。

草島

これから、振興策を一緒にやられていくということでよろしいんですね。

公費をどういう風に投入していくか。上流にダムをつくっても、こういう投資(河川改修を図示)は不可能だと思います。で、ダムでない治水を目指したらこういう投資が可能である。ということを踏まえていただきながらやっていただきたいと言うことと、あとこの問題については、観光カリスマの山田さんからもご提言があって、今この人口が減っていく時代、最上町も大変厳しい現状があります。この10年で1600人減少ですか。平成12年から22年で1634人減っていて、観光指数で一人あたり124万円の消費額が減るという資産がありますが、10年で20億3千万円減るということ、試算の中では、60年後には町が消滅するというかゼロ人になるという推計まであってですね。こういう時代を見据えて、観光でできることはなんなのか。ということを教えていただきました。それは価値。その地域ならではの価値だと。その価値を今失うような事があってはいけないんじゃないか。とお伝えをいただきました。

私もやはりそうだと思います。私の庄内は出羽三山が、どこにもない価値があるからそこに人が来るんだと思います。で小国川には、ダムがない清流があったからこそ、釣りにくる。赤倉温泉、瀬見温泉の事を考えればそういう方々が宿泊をする。そういうことを観光サイドはどういう風に踏まえて、今行われようとしている開発についてですね。とらえているか。そういう議論をきちんとおこなったのかと私は言いたくなるんですね。

ちょっと前だったら、ダム観光なんていうものがあったかもしれません。ダムつくって、湖にボートを浮かべます。なんかこの小国川ダムも当初はそんなところからはじまったようにも聞いているんですが。今そんな時代じゃない。ダムを撤去して川を再生して、自然の豊かさを取り戻す。たとえば四万十川ではダムのない最後の清流ということを歌って、四万十ドラマとか、地域振興のモデルをつくるには、まさにその清流が醸し出す物語をつけていろんな商品に付加価値をかけていく。そういう時代だとおもうんですね。だから、かけがえのない価値、山形の優秀な観光資源を失うことになるんじゃないかと私は考えているんですよ。どういう風に考えています?

小野観光経済交流局長

その観光資源として、ダムのないところこそが唯一の資源性ということを草島委員は何度もおっしゃるわけですけれども。その点についてはいろいろな面から検証、あるいは議論なされ、我々観光交流といたしましては、方向性がでてきている中で、現在の素晴らしい観光資源をなお一層幅広くアピールをし、人に来ていただけるように、いろいろに情報発信、あるいは、最上町、地域の方々が考えていただいた方策。というものを支援していきたい。と考えているところです。

草島

あの「ダムのない川以上の清流」ということをこれ、高々と歌っているんですが、科学者の方に伺いました。55年鮎の研究をされている川那部浩哉先生という生態学者の方におうかがいしました。どこにもそんな川過去には有りませんよと言うことであります。四万十川だって、家路川ダムというダムが支流にあるじゃないかと言う方もいらっしゃるようですが、そのダムのために四万十川もどんどんダメな川になっている。今日、全然お応えにならなかったけれども、ありえもないことを、この振興プランなんかに書いていいんですか。これ、県の高々と掲げた振興プランに、ありえもしないことを書いていいんですか。科学的にあり得ないことなんですよ。私は、社会通念上ありえないことだと思う。そんなものを漁業振興プランだ、観光振興プランだといって掲げていいんですか。これ知事がつくったって言っているようですけれど。これは、私は大変な恥さらしだと思っているわけ。でそんな嘘つきのところ、誰も来ませんよ。観光客。そんな、ダムのない川以上の清流なんてどこにあるんだということを釣りする人だったらみんな言っています。

なんか、ここの中に、「それはここだ」という事を言える方がいるんですかね。いたら応えてほしいんだ。そんな県民を愚弄するようなプランないですよ。これ世界でどこにあるんだと今探していますけれど、どこにも今見あたりませんよ。いいんですか。こんなプランを漁業振興と観光振興プラン含めてですよ。それも東北一の清流といわれる川の次のプランをそんな、社会通念上ありえない、科学的にありえないようなプランを描いていいんですか。

お伺いします。これ、今日、いらしていただいている方に伺えないんだったらしかるべきに伺いたい。

委員長

観光振興プランに対しての事ですね。

草島

漁業振興プランとなってるんですが、2町と連携した観光振興プランとうたってあるんです。すべて総合的なかたちで、まさに町のビジョンのようにかかげてあるんですね。なのでそれを質問しております。

坂本

ちょっと休憩したらいいんじゃないかー以後、20分休憩の中で非公会協議 明日までに県土整備部や水産サイドに聞いてもらい、部長に応えていただくということで結論。

草島

●漁業振興策

県が提示した「最上小国川の漁業振興プラン」には、「ダムのない川以上の清流、最上小国川」とあります。これ自体がどんな川なのか。流域振興のビジョンとして掲げられているものですので、 どういう川を目指してくのか。私は実際に見たこともありませんし、科学者からもこんなあり得ないと伺っておりますが。こういう川はどういう川なのかということと、それ付随した観光振興策といのは、 ダムのない川から、「ダムがつくられてもダムのない川以上の清流」となるようですが、その中でどんな構想なのかを改めて伺いたいと思います。

ーーーー

さて、本日10時からの委員会、どんな応えが戻ってくるか。持続可能な地域づくり、観光とまちづくりという軸でしっかりと議論し直さないといけない事だと考えています。

2014.06.21(土)更新

2014年6月20日

山形県知事 吉村美栄子殿

山形県議会議員 草島進一

最上小国川ダムについての公開質問状

-

6月8日おこなわれた小国川漁協の総代会では「ダム建設やむなし」とする決議案に対して、賛成57、反対46という結果でありました。

しかしながら、この議決によってダム着工できる等の法的根拠はありません。ダムを認める権限など、漁協にはありませんし、ダムの是非を水産業協同組合法に基づいて決めることはできません。又、ダムをつくることによって、漁業権を喪失するなど損害を受ける組合員の同意がなければ、水面上の工事の着工はできません。

漁業権や財産権をもつ権利者全員の同意かつ補償が満たせなければダムの着工は法的に不可能であります。よって、漁協の組合員をはじめ、権利者への補償交渉が成立してもいないのにもかかわらず「組合員の意向調査」にすぎない今般の漁協の決議を根拠に「漁協がダム容認である」等と扱い、「ダムを前提とした漁業振興」の協定を結ぶ等という6月16日の言動は、違法行為ではないでしょうか。

見解を求めます。

2)そもそも漁業振興策は、ダム建設など開発行為とは切り離しておこなわれるべきものであります。

昨日担当に伺えば、喫緊の課題である漁協のアユの中間育成施設等の井戸の整備は、ダム建設の有無に関係なくおこなわれるとのことと伺いました。しかしながら漁協の総代会以前は、多くの組合員や総代がダムとセットではじめてそれが行われる旨の説明を受けていたようですが、県がそうした説明や誘導をしていたのではないですか。総代会前の県の姿勢、又、現時点のダムと特に中間育成施設の井戸整備などの漁業振興策の関連性について改めて確認いたします。

又、県が掲げる「ダムのない川以上の清流」などどこに先例があるのでしょうか?昨日担当に尋ねれば「ダムをつくるけれどもダムのない小国川と同等かそれ以上の清流を目指すのだ」ということであります。その前例はどこにあるのでしょうか。見解を求めます。

3)5月17、18日に最上小国川の清流を守る会が開催したシンポジウムの結論として、今後の観光振興策や地域の持続可能な発展を考慮した際、「ダムなしの治水対策と本来の川のポテンシャルを活かした漁業振興策」こそ、科学的に可能であり、赤倉温泉をはじめ小国川の流域の未来の発展につながるという結論が得られ、先日要旨をカラー刷りの資料でお渡ししました。全国から錚錚たる科学者が集い、最新の知見で話し合われた結論であります。これまで50人の有識者、50回の協議などとされていましたが、回数や人数の問題ではないことは自明であります。

この結果や最新の科学的な結論こそ、県政発展の試金石であります。こうした科学的な結論を貴殿は無視し、排除し続けるのでしょうか。見解を伺います。

また、今週末の6月21日の土曜日には、50年に渡りアユの研究に携わっておられる生態学の世界的権威である川那部浩哉先生が小国川を視察し講演をされます。(舟形町 午後7時 別紙)関係者の出席を求めますし、こうした研究者の見解を今後の漁業振興策に活かしていただきますよう、心よりお願い申し上げます。

以上、質問については、重要案件であり、基本的な知事の姿勢についての質問につき、来週冒頭に、可及的すみやかにご回答を公開の場で直接伺いたく存じます。何とぞよろしくお願い申し上げます。

以上。

2014.06.03(火)更新

最上小国川ダム問題。本日は午後1時30分に、大場さんと2名で、最上町、町長室にて 副町長宛申し入れをしました。

2014年・6月3日

要請書

最上町 高橋重美 町長様

水源開発問題全国連絡会

ダム検証のあり方を問う科学者の会

最上小国川の清流を守る会

私たちは5月17日18日、故沼沢勝善小国川漁協組合長を追悼の意を込めシシンポジウム「最上小国川の真の治水を求めて」を開催した。 河川工学者として、今本博健 京都大学名誉教授、大熊孝 新潟大学名誉教

授 嶋津暉之 水源開発問題全国連絡会代表。魚類生態学者として 朝日田卓 北里大学教授。漁業法の専門家として 熊本一規 明治学院大学 教授 鮎釣りなどの漁業振興策の専門家として釣り人社 社長 鈴木康友氏を招聘し、温泉地質の専門である川辺孝幸 山形大教授(当会共同代表)とともに、これまでの県の見解に対する反論をはじめ、赤倉温泉をはじめ流域の「真の治水」について議論し、結論を導き出した。 総意として以下、添付する資料とともに提言する。

1)真の治水対策について 優先すべき「ダムなし治水と赤倉温泉の改修プランを改めて検討すること。 県は、ダムに拠らない治水を技術的に不可能として排除し続けてきた・ まず、裁判資料から、県が「河床掘削が温泉湯脈に影響するので不可能」と主張してきた拠り所としてきた金山荘賠償事件は、問題とされていた護岸工事では関係ないことが発覚し、根拠がないことが明らかになった。

今般招聘した3名の河川工学者は、川に面した温泉旅館の温泉の確保のために以前は木製だった堰を県がコンクリートで作ったために、土砂が堆積し、全体的に河床上昇がおきている事を確認した。そして県がつくった堰(落差工)を取り外し温泉湯脈に影響させることなく河床掘削や河川改修を行う事は技術的になんら問題はない。つまり県が主張してきた「技術的に不可能」という見解を完全に覆した。

「真の治水」とは、治水の対象となる赤倉温泉街や流域の未来に貢献する治水対策である。現在中心の旅館が倒産し、老朽化が進む旅館群を美しく、秩序をもって河川改修とともに、次世代に渡り持続可能であるように再生させるプランこそ、最善策である。 この図が添付するこの河川改修の構想図である。堰を取り払い、橋桁のない橋脚に付け替える。それと同時に15年前に東北芸術工科大とともに住民がおこなったまちづくりワークショップの際から課題であった「川に背を向けた温泉街」を「清流と共生する温泉街の景観」へ、又、現在老朽化している温泉旅館を、一部セットバック、コンパクト化し、次の時代に要請の応えた改修をおこなうものである。 地球温暖化、ゲリラ豪雨などが懸念される昨今、人口減少社会の社会コストを踏まえても、想定外の事態に対応できず、更に維持費が長年かかるダム等による「定量治水」よりも、どのような洪水にあっても命を守る」を目標とする「否定量治水」として水害に強いまちづくりを目指す「流域治水」が肝要であり、自然資本の価値を踏まえても流域治水としての河道改修、堤防強化が優先されるべきである。 以上、この図のような治水プランを抜本的に検討し直すことを提案する。 他、穴あきダム建設の問題として 2)流水型ダムの閉塞の問題 3)環境への影響 4)漁業振興策 についての科学者の見解は、添付の資料のとおりであり、重く受け止めていただきたい。先般5月26日開催された角哲也氏の講演はこれらの見解に対し、全く解決策になっていない。環境への影響については、先般講演終了後このうち朝日田 卓 北里大学教授の見解に沿って質問させていただいたが、全く回答をいただけなかった。 魚類生態学者や河川工学者が口をそろえ「清流小国川を破壊する」と評価する小国川ダム建設を止め、本来優先すべき河道改修プランを再検討することを提言する。 以上

(さらに…)