R6年度の請願への討論!介護職、人権、脱原発!

令和6年度の請願・意見書 への討論!

●訪問介護の基本報酬引き下げの撤回を求める意見書の提出に関する請願 賛成多数で採択 3月議会

*介護職報酬は月10万円引き上げなどが必要!

医療機関・介護施設へのさらなる支援の拡充と、ケア労働者の勤務環境と処遇改善を求めるための意見書の提出に関する請願(厚生常任委員長報告)6月

●核兵器禁止条約の署名・批准を国に求める意見書提出に関する請願 賛成少数で不採択(可否同数で議長裁決)R612月*被団協はノーベル賞受賞なのに残念。

●産業廃棄物焼却処理施設計画(櫛引たらのき台)の見直しをしない限り、県は認可しないことを求める意見書の提出に関する請願。 賛成多数で採択。R612月

*庄内平野の上流の産廃処理施設は危険!

●坂本龍一さんのメッセージも読み上げ討論!

東北電力女川原子力発電所の再稼働を行わない事を求める意見書の提出について 賛成少数で否決。R6 9月

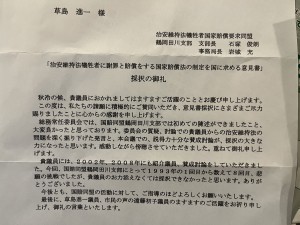

●治安維持法犠牲者に謝罪と賠償をする国家賠償法の制定を求める意見書の提出を請願。 賛成多数で可決 R6 9月 *8回目の正直!の請願が実現!

8度目の正直!議会終了後、お礼のお手紙を頂きました。ご丁寧にありがとうございます。

刑事訴訟法の再審規定の改定の意見書求める請願 賛成討論

25年3月一般 1)矢引風車 2)オーフス条約 3)ネイチャーポジティブ 4)PFAS汚染

2番 草島進一議員 若干通告と順番を変えて 質問をいたします。 まず、今資料が配られております風車の問題 について質問をいたします。 まず初めに、風車騒音について。 今、三瀬矢引風力発電事業については、2月 7日に環境省意見が提出された段階であります。 この件については、市長宛てに昨年9月30日に 元国立環境研究所主任研究員、大分県立看護科 学大学教授、影山隆之先生と北海道大学、田鎖 順太助教から意見書を提出していただいており ます。いずれも大分県、また北海道の公害審査 会の委員をお務めになっている、風車騒音と健 康影響については日本の第一人者と言える先生 方であります。 意見書は、4.2メガワット風車であれば、最 低でも2キロの離隔距離が必要であるというも のでありました。これは、環境省の委託研究で の1,000人規模の疫学調査の結果、41デシベル で5倍の確率で不眠症リスクが高くなると影山 先生らが「ノイズ・アンド・ヘルス」という国 際論文誌に発表したものをはじめ、最新の知見 を基に科学的に示された値であります。 まず、そこで質問します。市の環境審議会で は、騒音の問題について科学的な根拠をもって 意見できる方が皆無でありました。なので、こ うした意見書が提出されなければ、事業者意見 をうのみするしかないということになります。 これは山形県でも同様で、岩手県・宮城県・福 島県・仙台市などでは当然のことながら公害審 査委員や環境審議会に騒音の有識者が席に着い ているのですが、山形県にはいないのでありま す。これは大変な問題で、危険なことだと思い ます。まずは、日本騒音制御工学会などに所属 する有識者を市の環境審議会に招聘すべきと思 いますが、いかがでしょうか。まず、1点お伺 いします。

次、私は矢引の計画と同様の4.2メガワット 風車が同じJREによって建設された宮城県加 美町の風車の建設地を昨年10月30日に視察をい たしました。風車より1.2キロメートルに位置 した民家を訪れましたが、まず反復する風車音 を体全体で感じました。そして、加美町役場に 伺い、その周辺の5軒の民家からは騒音の苦情 があり、事業者がその民家の全ての窓に内窓を つけて二重窓にした事実を確認いたしました。 実際にその場に住まわれている高齢女性にお伺 いしましたが、今は内窓をつけてもらっていい けれども、家の中でもとてもうるさかったとの こ と で あ り ま し た 。 矢 引 風 車建 設 予 定 地 の 1.2キロメートルには由良保育園がありますし、 予定地から1.5キロメートル以内に500軒もの民 家がある今般の建設計画は、この加美町で生じ ている事実・実態を踏まえれば、当然許可でき ないものだと思います。

この風車騒音と健康被 害の関連については、この3年ほどこの市議会 の質疑・国会質問・日本科学者会議での議論を 踏まえて、皆さんのお手元に配付しました「週 刊金曜日」2月21日号で執筆させていただきま した。また、2月25日には国会で院内集会を主催し、 有識者・省庁関係者・国会議員と意見交換をし、 諸外国には当然存在する上限規制値が日本には ないという国の制度問題が大きく浮き彫りにな りました。諸外国の基準値と国内の疫学調査を 踏まえた、4.2メガワット風車では最低でも2キロの離隔距離が必要という今般の指針は、国 内の疫学調査からも、諸外国の基準地の実態か らも、さらに加美町などで実際に生じている問 題の事実・実態からも、我が市として受け止め るべき指針であると考えます。 そこで提案ですが、我が市の再エネのガイド ラインに、この4.2メガワット風車であれば2 キロメートル離隔距離が必要である、これを加 える改定を今すぐに行うことを求めます。見解 をお伺いします。

○市民部長 伊藤慶也 風力発電問題について2 点御質問いただきましたので、順次お答えさせ ていただきます。 初めに、騒音の有識者を市環境審議会に招聘 することについてお答えいたします。 昨年9月の環境審議会では、(仮称)三瀬矢 引風力発電事業に係る環境影響評価準備書、こ れにつきまして御審議をいただく際、議員御紹 介のとおり、本市に対して意見の提供がありま した。北海道大学の田鎖順太助教、そして大分 県立看護科学大学の影山隆之教授連名によりま す風車騒音による睡眠障害についての意見書で ございました。これを委員の皆様方に参考資料 として配付し、御意見等をいただいておるとこ ろでございます。議員御提言の騒音の有識者を 環境審議会に招聘することにつきましては、騒 音に限らず、より専門的な知見等が必要とされ る場合、これにつきましては対応してまいりた いというふうに考えております。

次に、大型風力発電施設の騒音に係る住宅と の離隔距離に関するガイドラインの見直しにつ いてでございます。 以前にも何度か御提言をいただいていること でございますけれども、本市の風力発電施設の 設置等に係るガイドラインでは、風力発電施設 から発生する騒音及び住宅との離隔距離、これ に関して国の指針等を参考として定めているも のでございます。このたび、4.2メガワットの 風力発電施設6基計画されておりますけれども、 この風力発電事業に係る騒音に関しましては、 昨年10月23日付で県に本市からも意見書を提出 しておりますが、この環境影響評価準備書に対 する本市意見の中で、住宅地までの距離が近接 している地区があるというところで、騒音等に よる住民の生活環境への影響が懸念されるとい うことから、再度評価・検証を行い、生活環境 への影響の回避または十分低減できない場合に は、風力発電設備の配置変更も含めた事業計画 の再検討を行うよう求めているところでありま す。議員御提言の離隔距離の見直しにつきまして は、引き続き騒音に関する国の動向・最新の知 見等、これらの情報収集に努め、注視してまい るとともに、他自治体の規制などについても情 報収集しながら検討してまいりたいと考えてお ります。以上でございます。

○2番 草島進一議員 今、国の動向というお話 もありましたが、この風車騒音のことについて は、世界で当然定めている上限基準値が日本国 内にはないのです。上限基準値がないのです。 なので、今の現状では、国の指針では住民の健 康や命を守ることができません。これは、やは り自治体として上乗せのガイドラインや条例で きちっと対処する、そうやって市民の暮らしを 守り、それと同時に国にもしっかりと声を上げ ていただきたい。これをしっかりと私から強く 要望して、この質問を終わらせていただきます。 よろしくお願いします。 次、環境省意見書では、鳥類への影響の懸念 が強く述べられております。

私もここ3年、 10月から3月まで毎週金曜日の大山上池の調査 を行い、秋田や新潟の研究者と情報交換をして きましたが、10万倍以上のガン類が飛来する秋 田県大潟村・小友沼から新潟県福島潟・坂田・ 朝日池などまでは、沿岸部の丘陵から沿岸地域 5キロまでのルートを、天然記念物であり国際協定で保護鳥であるマガンやオオヒシクイ・シ ジュウカラガン・ハクガンなどが行ったり来た りしているという国際的に重要なゾーンである ことが明らかになっております。これは、さき の院内集会でも日本野鳥の会の主任研究員が言 及されておられました。事業者の鳥類影響の説 明で、同じ渡りルート上にある加茂は駄目で矢 引がいいなどという言説は、論理的にも科学的 にも完全に破綻しております。クマタカのバー ドストライク事件で有名となった三瀬八森山も このルート上にあり、即刻停止すべきだという 声すらあります。 風車騒音と鳥類の観点からのこうした重大問 題を受け止めて、改めて事業者に撤退を申し入 れていただきたいと思いますが、どうか。見解 をお伺いします。

○市民部長 伊藤慶也 風車騒音と鳥類の観点か ら、事業者に撤退申入れにつきましてお答えさ せていただきます。 先ほども申し上げましたとおり、本市では三 瀬風力発電事業の準備書に対しまして、自然環 境、これも鳥類も含めます。それと、地域住民 の生活環境、これらへの影響回避または低減で きない場合には、風力発電設備の配置変更も含 めた事業計画の再検討を求める意見をさせてい ただいております。そして、これに対して県は、 本市の意見を踏まえまして、本年1月24日に経 産大臣に意見提出しておりますし、国におきま しては、2月7日に環境省から経済産業大臣へ の意見が提出されております。 この準備書におきましては公告・縦覧があり ましたけれども、一般意見も相当数あったとい うふうなことを承知しております。今後、経済 産業大臣において準備書の審査が行われますけ れども、これによりまして事業者に対する勧告 がなされます。

そして、事業者はその勧告を踏 まえて改めて調査・検討・評価がなされ、環境 影響評価書を作成し、経済産業省の確認を受け た後に評価書は公告・縦覧によりまして一般へ の周知がなされるというような手続になってお ります。 本市といたしましては、先ほど申し上げたよ うな意見を述べているところでありますが、今 後のそうした環境影響評価法の手続において、 国の動向ですとか事業者の対応、こういったと ころを注視しながら考えてまいりたいというふ うに存じます。

○2番 草島進一議員 ありがとうございます。 風車の関係、これ洋上風力についても1つお 伺いしたいと思いますが、洋上風車については この「金曜日」にも書きましたけれども、日本 と同様のすぐに深くなる沿岸環境を持つ米国の 西海岸35キロの離岸距離を取って浮体式で計画 されているモロベイ沖の洋上風力発電をモデル に、離岸距離を10キロ以上取れば、風車騒音問 題も渡り鳥の影響も問題は回避されます。さら に、MSP、海洋空間計画の策定の上で進めれ ば、持続可能な開発ができると私は考えており ます。浮体式の検討が進めば、鶴岡沖にも可能 性は出てくるわけでありまして、酒田港の風力 発電拠点港化は鶴岡市内企業にとってもチャン スと捉え、私はコンソーシアムへの参加を改め て促したいと思います。 また、私はドイツの自治体の第三セクターで あるシュタットベルケの20とか30の連合体とし て洋上風力発電事業に取り組んでいるトリアネ ルという事業体を以前取材したことがあります が、今後の在り方として、例えば庄内一円の自 治体が連携をして、例えば行政組合の連合体と して浮体式洋上風力発電への投資事業なども検 討してはどうか。これは、ずっと課題であった 脱植民地型事業として提案をしたいと思います。 見解をお伺いします。

○市民部長 伊藤慶也 浮体式洋上風力発電事業 へのコンソーシアムや自治体連携に関する質問 にお答えさせていただきます。

浮体式風力発電事業につきましては、御承知 のとおり海洋再生可能エネルギー発電設備の整 備に係る海域の利用の促進に関する法律という ものがありますけれども、これに基づきまして、 国内では秋田県南部沖など、国が主導して進め ておるところです。 また、酒田港におきましては、海洋再生可能 エネルギー発電設備等拠点港湾の指定を受けま して、基地港湾としての整備が進められており ますし、最近の動向ですと、国も法改正によっ て海洋の可能エリアといいますか、そういった ところの研究・改正も進められているというこ とを承知しております。 以上のことから、議員から御提言の市内企業 参画によるコンソーシアムの形成や自治体間の 連携につきましては、まずはこうした一連の国 の動き、国が主導して進める洋上風力発電事業 の動き、こういったところをしっかり情報収集 に努めながら、検討してまいりたいと存じます。

○2番 草島進一議員 ありがとうございます。 検討をよろしくお願い申し上げます。 次に、オーフス条約を踏まえた住民参加につ いてお伺いしたいと思います。 今般の風車問題の民間事業者の風力発電の説 明会の在り方についてですけれども、まず私は、 ある地域での説明会に行ったところ、事業者か ら排除されました。また、アセスの指針に沿っ た住民説明会で、事業者はまず1人1問のみだ と制限、映像撮影禁止と記録を制限、そして答 弁は科学的根拠も示さないコンサルの持論の回 答のみで、再質問を認めない。配付文書は、機 密文書と言って公開を拒みました。1時間とい う極めて限定された、リスクコミュニケーショ ンとは程遠い、説明会をやりましたというまさ にアリバイづくりのための説明会だったと、多 くの参加した市民が不満を持っております。

国際的には、こうした環境問題案件の住民参 加・情報公開・アクセスの権利を取り決めてい るオーフス条約があり、住民参加について徹底 した社会的公正が図られるようになっておりま す。オーフス条約は、1992年のリオ宣言の第 10原則、「環境問題は、それぞれのレベルで、 関心のある全ての市民が参加することによって 最も適切に扱われる」の市民参加の原則を定め たものであり、2001年に発行、今現在全てのE U加盟国・イギリス、47の国が批准し、情報ア クセス権・参画する権利・司法アクセスの3つ の権利を定めた条約であります。日本は批准を していませんが、我が市も掲げているSDGs の目標16に住民参加について、全ての人々に司 法アクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて 効果的で説明責任のある包括的な制度を構築す ると定められております。 オーフス条約第6条には、関心を持つ公衆が 参加できるとあります。環境についての意思決 定により影響を受け、もしくは受けるおそれの ある、または意思決定に利害関係を有する公衆 を意味するとあるのです。環境保護を促進する 非営利組織は、利害関係を有するものとみなさ れ、排除は許されないということであります。 前述した事業者が行っている行為は、このオー フス条約やSDGsに違反する行為だらけであ ります。これは、SDGsを掲げ、地球上の誰 一人取り残さない社会の実現を目指す鶴岡市、 当市では当然踏まえるべきことであると考えま す。そこで提案しますが、このオーフス条約が意 図する本質的な住民参加の在り方を反映し、規 定する再エネガイドラインの改正、それから住 民参加条例の構築を求めますが、どうでしょう か。お伺いします。

○市民部長 伊藤慶也 オーフス条約を踏まえた 住民参加・情報公開の仕組みの導入についてお 答えさせていただきます。 議員から御紹介ございましたけれども、オー フス条約はデンマークのオーフス市で採択された環境分野の市民参加条約ということで、環境 に関する、1つは情報へのアクセス、2つ目と して意思決定への市民参画、3つ目として司法 へのアクセスの3つの権利を全ての市民に保障 するということを理念として定められておりま す。

また、リオ宣言は、1992年に開催の地球サ ミットで合意された環境と開発に関するリオデ ジャネイロ宣言でございまして、環境問題を解 決するためにはあらゆる市民の参加が必要であ るとうたっている宣言と承知しております。 議員からは、オーフス条約が意図する住民参 加の在り方、具体的には風力発電事業など環境 に影響する開発行為等があった際の説明会や情 報開示の在り方、関心を持つ公衆の自由な参加、 事業の賛否に関する住民の意思決定において、 市の条例やガイドラインへ反映できないかとい う御提言でございます。本市といたしましても、 SDGsの推進、環境の保全及び創造に関する 施策の推進におきましては、情報共有による透 明性の確保、市民意識の醸成や利害関係者の相 互理解、そして市民参加ということは、最も重 要であるというふうに考えておるところであり ます。

そうした意味におきましては、司法への アクセス権を除けば、オーフス条約の理念に通 ずるものがあるというふうに認識しておるとこ ろです。 一方で、国際条約であるオーフス条約は、現 在日本は批准をしていないということもございまして、市の条例やガイドラインへどのように 反映できるのかについては、国内法との整合性 や利害関係者の影響、そして市の権利の及ぶ範 囲など、様々な課題もあるというふうに認識し ております。

したがって、国のそうした動向等 も注視しながら検討していく必要があると考え ておるところです。 本市といたしましては、このオーフス条約の 理念につきましても参考としつつ、環境政策の 推進においてより一層の情報開示、透明性の確 保に努めつつ、市民意識の醸成と市民参加の効 果的な手法や仕組みづくり、こういったところ に取り組んでまいりたいと考えております。

○2番 草島進一議員 この件は、今ちょうど青 森県で自然・地域と再生可能エネルギーとの共 生条例がパブコメ中なのですけれども、この議 論にはオーフス条約の研究者も条例制定の有識 者会議に参画をしております。ぜひこれを参考 に、オーフス条約の知見を入れる検討を求めま す。

次、ネイチャーポジティブ政策についてお伺 いします。 生物多様性条約第16回締約国会議、COP 16が昨年11月に開催されました。それでも中心 課題となったネイチャーポジティブは、現在1 日に100種の種が絶滅していると言われている 状況を2030年に回復基調に転換するという国際 的なミッションでありますが、市の取組を確認 します。

まず、令和5年12月議会で提案したEAAFP、東アジア・オーストラリア地域フライウェ イ・パートナーシップの加盟についてはいつ行 うのか質問します。 また、当市の場合、生物多様性の課題は農薬 問題、つまり脱ネオニコ・有機・湛水田などの 取組が主流になるのではないかと考えます。先 日、2月22日に神戸で全国トンボサミットが開 催されまして、鶴岡自然調査会の方とズーム参 加で発表させていただきましたけれども、アキ アカネもネオニコが使われ始めてから、2000年 頃から急激に減少が始まり、2009年時点では半 数以上の府県で1990年の1,000分の1以下に減 少しているとの上田哲行石川県立大学生物資源 環境学部教授の見解が話題となりました。 我が市の第2次環境基本計画には、環境保全 型農業や荒廃農地を再生し、有効に活用するた めの取組などを支援しますと一応はありますが、 改めてこれ一歩踏み込んで、脱ネオニコ・有機農業の取組を基本計画にも明記して、農政と一 緒に取り組むことが必要ではないかと思います が、お伺いします。 ま た 、 ネ イ チ ャ ー ポ ジ テ ィブ の 目 標 年 の 2030年まであと5年であります。我が市でも農 地を中心とした脱ネオニコ・有機農業推進・ラ ムサール湿地の価値を次世代に受け継ぐ野鳥を はじめとする野生環境の生態系保全、またさら なる開発の際に例えば開発の面積の同面積の森 林や林の面積を増やし、ノー・ネット・ロスを 実現するミティゲーション、またサーティ・バ イ・サーティを意図した保護地域の拡大を掲げ、 ネイチャーポジティブ宣言を早期に行ってはど うかと思いますが、お伺いをします。

○市民部長 伊藤慶也 ネイチャーポジティブに ついてお答えいたします。 初めに、EAAFPのフライウェイ・パート ナーシップへの参加についてお答えいたします。 本パートナーシップへの加盟につきましては、 加盟後の取組が地域に根差したものとなるよう、 まずは地域の機運醸成に努めている状況でござ います。具体的な例といたしましては、令和5 年度にラムサール条約登録湿地、大山上池・下 池の15周年記念シンポジウム、それから全国ヒ シサミットの開催、さらに今年度は日本国際湿 地保全連合の名執氏を招聘いたしまして、日本 のラムサール条約登録湿地に関する講座の開催 などを行いました。これによりまして、大山上 池・下池の市民認知度の向上、保全・活用の推 進を庄内自然博物園構想推進協議会はじめ、地 域関係者と連携しながら取り組んでいるところ であります。 議員からはまた、渡り性水鳥フライウェイ全国大会への参加ということがありまして、本市も昨年からウェブ参加をさせていただいており ます。加盟34か所のうち、今大会参加自治体数 は14自治体ということでございましたが、引き続き先進的に取り組んでいる自治体などの情報 収集に努めまして、地域内の関係者と共有しな がら検討してまいりたいというふうに思います。

次に、脱ネオニコチノイド、減農薬の取組を 環境行政にもというような御質問でございまし た。本市の第2次環境基本計画におきましては、 農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るた め、環境保全に資する農業生産活動ということ で、荒廃農地を再生し、有効に活用するための 取組などを支援することとしております。特定 の農薬につきまして、種類を改めて明記すると いうことは考えておりませんけれども、今後さ らに減農薬、環境に優しい政策について環境・ 農政部門が連携し、協力してまいりたいと思い ます。次に、ネイチャーポジティブ宣言につきまし ては、これまでもいろいろと御提言いただいて おるところですけれども、減農薬の取組、それ から湿地の保全・管理イベント、こういったも のを開催しながら進めておりますけれども、今 年2月にはセブン―イレブン記念財団との協定 によりまして、またさらに都沢湿地の整備・保 全活動を実施する中で、地域社会との交流の活 性化ですとか、地域の発展に寄与することを目 的としながら進めさせていただいておるところ でございます。 このように、ネイチャーポジティブの実現に 向けましては、企業や地域をはじめ、様々なス テークホルダーの理解と参加・協力が必要であ ります。こうした取組を積み重ねながら、地域 や企業に各種活動の参画を促し、機運の醸成を 図りまして、検討してまいりたいと考えており ます。

○2番 草島進一議員 特に東アジア・オースト ラリア地域のこのフライウェイ・パートナーシ ップ、今ジェニファーさんという大変な代表者 の下で、すごく活発な動きになっております。 ぜひ参加を、今の部長と課長の間に参加登録決めてください。お願いします。

次、PFAS汚染問題行きます。 山形県の令和6年度調査で、鶴岡市宝田でこ の年度では全県で最も高い5.1pptが検出さ れました。県に追跡調査をしましたけれども、 県は明確な場所も、地下水とあるけれども、浅 井戸なのか、深井戸なのかも公開しませんでし た。この5.1ナノという値ですけれども、日本 の基準は50ナノなのですけれども、米国EPA の基準は4ナノとなっておりまして、米国では 飲料水基準で基準値以上となります。これ無視 していい値ではないと考えます。半導体工場の 近辺では、このPFASの値が高いことは国内 外の事例で示されておりまして、これは市とし て独自に周辺の浅井戸・深井戸の調査、土壌に ついて追跡調査を行うべきではないかと考えま すが、見解をお伺いします。

○市民部長 伊藤慶也 県の地下水水質測定で検 出されましたPFASに係る追跡調査について お答えいたします。 議員から御紹介いただきました県の調査につ きましては、人の健康の保護に関する要監視項 目というふうになったことから、国が都道府県 等に調査を依頼し、報告を受けるようになって いるものであります。その有機フッ素化合物、 PFASにつきましては、県内の河川及び地下 水における存在状況を調査しているものであり まして、調査期間はこの度の調査は6年から8 年までの3年間、県内の調査地点は河川が31か 所、地下水が25か所であります。 令和6年度、本市管内では宝田地内において 地下水の水質調査が実施され、その結果が公表 されているところでありますけれども、PFA Sの一種であるPFOS及びPFOA、この値 につきましては、議員御紹介のとおり5.1ナノ グラム、1リットル当たりの値ですけれども、 これが公表されております。これの国内におけ る暫定の指針値は50ナノグラムでありまして、 WHOでは100ナノグラム、アメリカでは4ナ ノグラム、ただいま御紹介いただいたわけです けれども、国や機関によって基準は異なってい ると承知しております。 県の調査実施要領におきましては、PFOS ・PFOAの値が国の暫定指針を超過した場合、 これは追加調査を実施するということにしてお りまして、その実施状況につきましてはホーム ページ上で速やかに公表するとしております。 本市としても、宝田地区で検出された値は国内 の暫定指針値を下回ってはおりますけれども、 引き続きそうした県の調査結果等の情報収集に 努めるとともに、国で公表している調査結果等 の動向を注視してまいりたいというふうに存じ ます。

○2番 草島進一議員 これ県の、せっかく調べ たのに、どこだか公開しないというこの県の在 り方自体がおかしいと思うので、これちょっと ちゃんと追跡してください。その上でやらなけ れば、私としては予防原則に基づいて、市でも 調査すべきだと思います。 以上、環境行政についていろいろ述べさせて いただきました。国の基準が曖昧で市民が救え ないとすれば、市で上乗せ条例でこの問題を解 決していく、こういった姿勢をしっかり持って、 私、日本一の自然環境がある鶴岡だと思うので、 この環境を次世代にも守り、伝え、そして私た ちがまさにネイチャーポジティブ、これ自然を 再興していく、こういう姿勢をしっかり持って、 力強く、まだまだ日本の国の環境行政弱いです けれども、市でこれ率先して、私たちのこの市 からモデルをつくって、環境行政をしっかり推 進をしていただきたいと思います。どうぞよろ しくお願い申し上げます。 よろしかったら、市長の見解お伺いできます か。

○市長 皆川 治 国の動向・県の動向をしっか り見ながら、私どもも努力してまいりたいと思います。(持ち時間終了ブザー)

25年3月総括 1)給食 2)農業 3)新図書館 4)地方大学交付金事業

市民の声・鶴岡を代表し、 総括的に質問をいたします。 まず、給食センターについてであります。 今般、新学校給食センターの整備基本計画案 が2月19日に発表になり、DBM方式で建物と 維持管理を民間事業にする、また調理について は民間委託とのことでありましたが、本日市長 から民間委託を決定したものではないと御発言 いただきました。私、大歓迎であります。給食 の発祥地であり、ユネスコ食文化創造都市の給 食として、昨年9月議会にも自校給食などに切 り替えるなどして日本一の給食を目指すべきで はないかとこれまで私は主張してまいりました。 今政府は、給食無償化を打ち出し始めておりま して、今後の自治体政策として、給食はより安 全・安心なオーガニック、無添加食品などに全 国の自治体が向かうことは想定できます。より 機転の利く対応が求められると考えます。私は、 食材選定、調達や調理、そして児童・生徒の口 に運ばれるまでとろとん日本一と言える給食に していただきたいと思うわけですが、例えば自 治体直営の自校給食にも負けない、それを上回 るような日本一の給食をどのように担保できる のか、また実現できるのか。民間委託ではない ということですが、どんな方法を考えていらっ しゃるのか、鮮明にお話ししいただきたいと思 います。

次に、農業についてであります。 この2月11日かいわいでは、「時給10円とい う現実~消えゆく農民~」という45分特集番組 が全国で放映されました。また、この3月30日 には、農民に欧米並みの所得補償を掲げ、令和 の百姓一揆としてトラクターデモが企画されて おります。この代表者の菅野芳秀さんは、県内 長井市の有機農業者で、長井のレインボープラ ンの立て役者であります。鶴岡JAでも先日御 講演された東大の鈴木宣弘先生も、以前は全予 算の12%あったが、今1%になっている現在年 2兆円の農業予算を年5兆円にするなどして直 接補償を行い、小農、家族農業であっても持続 可能な農業経営ができ、食料安全保障が担保で きる農業政策が必要と説いておられます。今の 農政は、抜本的に転換が必要。2月18日の百姓 一揆の院内集会には、舟山康江議員をはじめ、 32名の国会議員が集い、その必要性を説いてお られましたが、私も全く同感であります。我が 市の基幹産業である農業の政策であります、農 業先進国では当たり前の戸別所得補償を国に求 めていくとともに、持続可能な農業のモデルを ぜひこの鶴岡からつくり出していただきたいと 思いますが、いかがでしょうか。お伺いします。 また、新年度の支援政策、また新規就農支援 としてはSEADSが5周年とのことですが、 ここまでの成果をお伺いします。 また、今後の展開方針をお伺いします。

私は、12月議会で脱ネオニコ農薬、有機農業 の提言をさせていただきましたが、この1月に はコウノトリの里、兵庫県豊岡市を視察し、県 と市とJAと三位一体となって、無農薬や75% 減農薬のコウノトリ育む農法に取り組み、無農 薬面積を全米農家面積の7%、減農薬米面積を 14%達成、そしてコウノトリは2005年の放鳥の 後、460羽自然繁殖している、そのことを確認 してまいりました。我が市は、現状0.6%の有 機農業でありますが、来年度の取組はどうかお 伺いをいたします。

次に、農福連携についてであります。 1月31日、市も共催をして、先駆的農福連携 事例に学ぶ研修会が行われました。福祉、農政、 商工の市担当者がまさに縦割りを超えて横断的 に、国際村ほぼ満員に集っておられましたが、 鶴岡市政史上、あれだけ横断的に職員が集まっ て行った研修会は初めてだったのではないかと 思います。自死対策やひきこもり支援対策や障 害者支援、生活困窮者、社会的に支援が必要な方々と農業の現場をつなぎ問題解決に当たる、 大変有意義な農福連携の取組と感じました。高 知県で実際に自死対策と農業の現場等をマッチ ングさせて取り組まれている現場の話を私も感 動しつつ聞き入ったのでありますが、農水省か らいらしてプレゼンをいただいた担当官は、農 水省時代の市長の部下の方でありました。市長 は、この農福連携のシンポジウムについてどの ように評価をし、今後の市政でどのようなビジ ョンを持って取り組もうとしているのかお伺い をしたいと思います。

次に、新図書館構想についてであります。 この構想づくりについては、図書館ミーティ ング、講演動画のユーチューブアーカイブの公 開、また提案をしたデジタルプラットフォーム も活用して市民参加を図っていただいたことを 評価いたします。私もミーティングを通じて多 様な意見が飛び交う現場を体験しましたし、ま た改めて郷土資料館に石原莞爾をはじめ、貴重 な資料が所狭しと保管されていることを改めて 認識をいたしました。この構想を取りまとめる に当たっての成果と住民参加の評価、また今後 の基本構想から基本計画まで、場所の選定や機 能の取りまとめ、建築設計など、ここからが大 変重要と感じますが、今後の取組の方向性、見 通しをお伺いいたします。

最後に、地方大学・地域産業創生交付金事業 ガストロノミックイノベーション事業について であります。 これは、年間4億円、5年間で22億円の事業 と伺っています。山形大学と慶應大学が連携を して産業創出と食文化に取り組むということの ようで、12万規模の自治体で採択されるのはま れとのことであります。この採択まで市長を先 頭に頑張ってきた担当諸氏の尽力を評価いたし ますが、この事業の意義や目標、また市長のこ の事業にかける思いをお伺いいたします。以上 です。

○市長 皆川 治 草島進一議員さんからの総括 質問に対しまして、順次お答えをさせていただ きます。 まず、給食センターに関する御質問にお答え をいたします。 先ほど7番長谷川 剛議員さんへの答弁のと おり、新鶴岡市学校給食センター整備基本計画 につきましては、調理業務を民間委託とすると の記載については見直してまいります。新年度 に新たに運営準備委員会を設置し、調理を担う 主体はもとより、食材の調達を含め運営の具体 的な内容について、学校給食の確実な質の向上 と未来の調理現場をつくる観点から検討し、令 和7年度中に結論を得てまいります。

新たに設 ける運営準備委員会につきましては、先進的な 取組である武蔵野市給食・食育振興財団の運営 などを参考としつつ、調理や栄養分野の識者、 生産者、学校関係者や保護者などで構成し、調 理の内容を精緻に検討するとともに、在来作物 や安全に配慮した食材調達や本市の食文化を取 り入れた献立作成、児童・生徒への食育指導な ど、未来の調理現場をつくり、日本一の学校給 食センターとするよう取り組んでまいります。 日本一の給食は、新鶴岡市学校給食センター整 備基本計画案にも記載しているとおり、学校給 食発祥の地、ユネスコ食文化創造都市にふさわ しい鶴岡らしい特色ある給食を提供することと 考えております。

専門家と市民参画の下で行う 運営準備委員会での議論を踏まえ、栄養、味、 食育等の観点から、確実な質の向上が持続的に 実現できる仕組みを構築し、日本一の給食を実 現すべく取り組んでまいります。

次に、農業政策についてお答えをいたします。 農業は、気象変動のリスクに常にさらされて おり、また農業を通じた活動が国土や地域の文 化を保全するなど、多面的な機能を有するとい う特性があります。農業の振興に当たっては、 単に効率的な生産体制をつくるだけでは不十分であり、セーフティーネットや持続可能な再生産が可能な体制づくりへの政策的配慮がなされ べきだと考えております。EUなど諸外国で は、条件不利地域に対する支援が我が国より充 実しており、国家の食料安全保障に直結することであることから、米国を含め、農家を支える という点では与野党を超えて政策を立案すると いう姿勢が貫かれております。我が国において は、北から南まで、気候や地理的条件が多様で あり、それに応じた農業政策の立案が打ち出さ れることが強く求められております。鶴岡市は、 大規模な経営から在来作物や有機栽培まで多様 な経営体が共存し、地域の農地を守っている持 続可能な農業の先進地と自負しております。今 後ともこの特性が発揮され、誇りを持って農地 が継承される農業政策が企画立案されるよう取 り組んでまいります。

次に、SEADSについて、春に第6期生を 迎えることとなっており、この春就農する第4 期生を含めますと累計27名の新規就農者を育成 しております。その中では、朝日の東岩本地区 で花卉栽培に取り組んでいる方や、栄地区で夫 婦で新規就農された方、西郷地区で特産のメロ ン栽培に取り組んでいる方、藤島の渡前地区で 第三者継承した方などがおり、各地域に根差し て修了生が活躍しております。新規就農者の確 保が大変な中で、国や県の支援策も活用してお りますが、市独自の地域への定着システムが確 立されつつあることは、本市の大きな強みとな っております。今年秋には、SEADS設立5 周年記念事業を開催するとともに、農業委員会 など関係者ともより一層連携し、新規就農者の 育成、確保のシステムを構築してまいります。 最後に、令和7年度の有機農業支援の取組に つきましては、市の独自施策として有機・循環 型農業支援事業補助金を新たに創設することと いたしました。有機農業や堆肥散布等の循環型 農業に取り組む農業者の労力軽減に資する機械 導入を支援するものであり、今月24日には、オ ーガニックビレッジ宣言に基づく有機・循環型 農業促進協議会の総会を開催し、農業者をはじ めとする関係者の声を反映させながら、取組面 積が拡大するよう取り組んでまいります。

次に、農福連携の研修会の評価とビジョン、 今後の展開についてお答えをいたします。 令和7年1月31日に開催された先駆的農福連 携から学ぶ研修会につきましては、本市が共催 者となり、農業従事者をはじめ、社会福祉法人、 JA、ハローワーク、行政機関など120名以上 が参加し、成功裏に終了できましたことに感謝 を申し上げます。この研修会では、農林水産省 の農福連携室長の講話や、高知県のNPO法人 こうち絆ファームの先進事例を学ぶ機会となり ました。農福連携は、農業の担い手不足と支援 が必要な方の就労支援や作業工賃の引上げを解 決するため、農業と福祉の分野が協力し、障害 者等の就労支援を行う取組です。こうち絆ファ ームの事例では、生きづらさを抱えた方々が農 業を通じて活躍できる取組を行っております。 こうち絆ファームの活動は、障害者に限らず、 高齢者やひきこもり、生活困窮者など支援が必 要な全ての人々を対象としており、地域共生社 会の実現を目指しています。また、多機関との ネットワーク構築や顔の見える関係の重要性も 強調されました。地域内の農業や福祉関係者に 農福連携の理解と今後の可能性を掘り起こすきっかけづくりになったものと捉えております。 市内の民間事業者では、国の民間公益活動連携 機構の助成を受け、農福連携による共生社会創 造事業を実施し、農福連携の中核を担う人材育 成や地域関係者との連携ネットワークの構築に 向けた検討を行っています。本市では、農福連 携が個々の取組から地域全体へ広がるよう、現 在取り組まれている事業者と協働するとともに、 農林水産分野や健康福祉分野だけでなく、商工 部門等とも連携し、令和7年度には就労支援サポーターの支援を実施してまいります。農福連携だけではなく、様々な分野の連携を進め、誰 一人取り残さない地域共生社会の実現に向け、 より多くの人々が社会に参画できる環境を実現 することを目指してまいります。

次に、新図書館についてお答えをいたします。 今年度は、新たな図書館の在り方を基本構想 にまとめ、3月12日までパブリックコメントを 実施しております。基本構想の主な内容としま しては、基本理念を学び、出会い、育つ、みん なでつくる鶴岡図書館とし、5つのキーワード、 学び、出会い、居場所、子供及び郷土に基づく 基本方針、必要な機能やサービスを整理し、新 図書館の延べ床面積を約3,500平米から4,500平 米程度としております。

また、5つの分館や移 動図書館、郷土資料館など本市独自の施設や機 能についても、その重要性を確認し、それぞれ の機能を拡充し、利便性を高めていくとしてお ります。 次に、構想策定に向けた住民との対話につい てでありますが、特徴的なものとして、有識者 や関係団体の代表者で組織する懇話会の開催に 加え、自由に参加できるワークショップ形式の 図書館ミーティングや、時間や場所にとらわれ ず参加できるデジタルプラットフォーム、また ウェブでのアンケート、地域対象別のヒアリン グなどを行いました。図書館ミーティングやデ ジタルプラットフォーム、アンケートなどは、 6 月 か ら 1 1 月 ま で 1 7 の 事 業 を 行 い 、 延 べ 4,026人の方に参加をいただき、多くの方の御 意見を構想に反映できたと考えております。来 年度は、引き続き市民の皆様との対話を重ねな がら基本計画を策定してまいります。また、市 民の皆様が抱える課題の解決や求める情報を発 信できる図書館を目指し、一層庁内各課と課題 を共有し、対応してまいります。図書館への関 心を高め、新たな利用者の掘り起こしなどを目 的に図書館リレー企画を開始したところであり、 引き続き市民参加型事業を継続して実施してま いります。

最後に、地方大学・地域産業創生交付金事業 についてのお尋ねについてお答えをいたします。 本事業は、山形大学と慶應義塾大学が連携し、 この春に新たな研究所を立ち上げ、新食材や付 加価値の高い食品、食産業の振興や食文化の保 存、伝承につながる新技術の研究開発を行うこ ととしております。加えて、国立・私立の枠を 超えた連携科目の開設やカリキュラムの改編な どの大学改革を行い、両大学が共同で研究人材 の育成を行ってまいります。本事業の推進に当 たっては、広く地域企業にも参画を呼びかけ、 両大学が持つ農学やバイオ、AIなどの技術を 活用した共同研究の推進によって、地域企業と 大学との連携強化を図ってまいります。また、 研究成果を地域の企業や農家などにも広く普及 させるとともに、観光業など食産業以外への展 開も積極的に検討し、地域全体の活性化を図っ てまいります。本計画は、内閣府の地方大学・ 地域産業創生交付金を活用するものであり、本 交付金事業への採択は中核市未満の自治体とし ては本市が初めてとなっております。今回の採 択は、地方創生の先頭を走る本市への期待でも あり、高等教育機関の集積のほか、農業や食文 化創造都市などの特性を生かした本計画の内容 が高く評価されたものであります。私は、常々 地方創生の本丸は食、農業だと捉えてまいりま した。本事業を推進し、研究成果の活用によっ て新たな産業と雇用の創出を図ることが重要で あります。育成した研究人材のベンチャー企業 や地域の中小企業への定着を推進し、若者に選 ばれる仕事、まちをつくり、地方創生の新たな る展開をリードしてまいります。

○2番 草島進一議員 まず、給食センターのこ とからお伺いしてまいります。 先ほど武蔵野市の方策のことについて出てき て、武蔵野市の給食は、今治市なんかも有名なのですけれども、大変有名で、まさに日本一の 給食と言える、そういう方策を行っているもの の一つだと思います。先ほどありましたが、一 般財団法人武蔵野市給食・食育振興財団という のを設立し、これ市が出資をして設立をし、こ こも民間委託かどうか迷った時期があったけれ ども、民間委託では市の特色ある給食を守れな いとの考えから財団設置を選んだと。設備から 人材育成まで一貫した運営の下において、独自 の安全基準の下、安全・安心、こだわり、手作 りの学校給食を守っているというところでして、 大変食材だとか調理にこだわっているところだ と認識をしております。ちょっと調べただけで も、有機栽培米、無農薬米、国産小麦、有機J ASの野菜、保存料・着色料など無添加、卵は 国産の鳥から採卵、遺伝子組換えは使わないと か、大変優秀な給食をよく捉えて、ある意味で は方針転換なのかもしれませんけれども、そう いう決断をしていただいた。これから検討とい うことでしたけれども、これは本当果たして民 間委託でどうするのかなという私も不安を持っ ていたものを1つ解消していただいて、有意義 な検討をしていただけるとのこと、私はもう最 大限評価をいたします。

1つそこでお伺いをしたいのですが、武蔵野 市の学校給食って、まさに献立の作成とか規格 基準とかきちっと決めてやっているのと同時に、 やはり民間委託ではなくて市が出資する財団法 人、財団によってやると、そういう検討もこれ から行われるということでよろしいでしょうか。 お伺いをしたいと思います。

○市長 皆川 治 学校給食センターにつきまし ては、学校給食の確実な質の向上と未来の理現 場をつくる観点から検討するということを先ほ ど申し上げたところでございます。この武蔵野 市給食・食育振興財団につきましては、当然食材は安全なものでなければいけませんし、また 食材本来の味を引き出すということも重要であ りまして、生産者とのコミュニケーションとい うようなことも十分考えて、調理を含めた学校 給食の運営の核となっている、そのような財団 だというふうに承知をしております。今後につ きましては、まず新年度に新たに運営準備委員 会を設置いたしまして、私どもとしての検討を してまいりますけれども、様々な情報収集をす る中で、今回私どもも参考にもさせていただき ました武蔵野市の財団の取組なども十分研究し てまいりたいというふうに考えております。

○2番 草島進一議員 ありがとうございます。 ぜひ武蔵野方式をまさに研究をしつつ、また鶴 岡モデルをつくっていただきたいと思います。 まさにそれが日本一の給食につながるものだと 思いますので、私は信じておりますので、ぜひ よろしくお願いしたいと思います。 農福連携のこともそうですし、今百姓一揆の お話もさせていただきましたが、農をめぐる食 文化であったり、農をめぐる環境、有機農業に ついても25%に向けてとかという大変に大きな 課題がかけられていると思います。これは、ぜ ひ農水省出身でもある、そして農業をやっぱり 基幹として捉えておられる、給食はまさに農業 のところから全てが始まると思うのですけれど も、ぜひ今後ともリーダーシップを取って、農 業の在り方、また食文化の在り方、給食の在り 方、しっかりと進めていただきたいと思います。 ありがとうございました。

24年12月一般 1)ネオニコチノイド農薬 2)脱ネオニコ農業 3)シェアキッチン

|

|

|

|

◆2番(草島進一議員) 一般質問を行います。 初めに、ネオニコチノイド農薬の害についてお伺いをいたします。 ネオニコチノイド農薬とは、1990年代初め、有機リン系農薬の後に開発された7種類の農薬であります。ネオニコチノイド農薬は、安全神話のように、弱毒性で、虫は殺すが人には安全、環境保全型農薬、散布回数を減らせる、少量で効果が長時間持続、有機リン系より人に悪影響が少ないと農薬メーカーから流布されてきました。 しかし、現実は、残効性が高い浸透性殺虫剤で、根から吸い取られた薬剤が茎や葉、実まで浸透し、洗っても落ちない。また、神経系に作用することが知られ、ミツバチなどの花粉媒介者への影響、水生昆虫への影響、人体への影響についての論文が発表されています。 我が市でも、稲作では、黒斑点防止の夏のカメムシ防除のため、ジノテフランがラジコンヘリやドローンで大量に空中散布され、また育苗箱用の殺虫剤としてイミダクロプリドやフィプロニル、また野菜や花卉やブドウ果樹栽培でも、我が国の基準に基づいてネオニコ農薬が大量に使用されているというのが現状であります。 EU欧州委員会では、我が市でカメムシ防除の空中散布などで大量に使用しているジノテフランはそもそも登録を認めておらず、2018年に3種、クロチアニジン・イミダクロプリド・チアメトキサムの屋外での全面使用禁止を可決。チアクロプリドは承認取下げ、アセタミプリドは規制強化になり、日本で使用されている7種のうち6種は使用不能となっております。 それに対して、日本は7種のネオニコチド農薬を登録・認可のままで、さらに2015年以降、基準を緩和しています。例えばクロチアニジンについては、ホウレンソウで3ppmから40ppmなどに変えています。アセタミプリドについては、イチゴでEU基準0.5ppmに対して日本では3ppm、ブドウでは0.5ppmに対して5ppmとなっております。 負の影響が明らかなものは禁止。予防原則に立ってネオニコ農薬を使用禁止にしている欧州委員会に比べて日本の規制は緩過ぎて、国民に不安が広がっております。このことは国会で何度も指摘されています。 そこで、今何が起きているのか。まず、東大の山室真澄先生が2019年11月に「サイエンス」で発表した論文によれば、島根県宍道湖でネオニコ系農薬を使い始めた1993年を境に、ワカサギやウナギの漁獲が激減してしまった。要は、ネオニコ殺虫剤によって、ユスリカをはじめ、動物性プランクトン・エビなど餌となる節足動物が激減したためにワカサギやウナギが激減したと結論されております。 また、石川県立大学、上田哲行教授の報告によれば、育苗箱のネオニコ系の殺虫剤の影響によって、アキアカネ、これはトンボですけれども、2000年頃から急激に減少が始まり、2009年時点では半数以上の県で、1990年の1,000分の1以下に減少していると報告されています。 ミツバチについては、2013年から国内でも大量失踪の原因として論文が発表され、今も年間50件被害は続いております。 日本中で、虫も魚も鳥もいなくなっている。レイチェル・カーソンの「沈黙の春」の再来との指摘もあります。 まず、こうした昆虫・魚類・鳥など生物への悪影響について、市はどのようにこの問題を把握されているかお伺いします。 次に、人への影響についても、2011年、木村―黒田教授の発表、神経系に作用するネオニコ農薬は哺乳類の脳にも作用する。また、広汎性発達障害、自閉症への影響について、農地単位面積当たりの農薬使用量が突出して多いのが日本と韓国であり、他の国と比較すると広汎性発達障害や自閉症の有病率との相関関係が見られたという論文は、EFSA、欧州食品安全機関に評価され、欧州委員会の規制につながっております。 ドイツの研究では、ネオニコ農薬が明らかに人の神経系に悪影響を及ぼすという論文があります。また、全国のほとんどの乳幼児の尿、また新生児の尿からもネオニコ農薬が検出されているという報告もあります。 こうした発達障害児の増加とネオニコ農薬との影響について、当局の認識をお伺いします。 |

|

|

|

|

|

◎農林水産部長(岡部穣) ネオニコチノイド系農薬の害についてお答え申し上げます。 初めに、昆虫・魚類など生物への悪影響についてでございますが、この農薬につきましては、1990年代に発売が始まり、カメムシやアブラムシ等への効果が高く、広く害虫防除に利用されておりますが、EUにおいて主にミツバチへの影響を危険視して規制が強化されていると承知をしております。 ネオニコチノイド系農薬の農林水産省の見解は、EUとはこの農薬の使用方法が異なることや、使用禁止にするための科学的根拠が必ずしも明確でないこと等から、現状、適正な範囲での使用を認めております。 市といたしましては、除草や病害虫防除は農作業の労力軽減や収量・品質の確保の上で必要なものであり、農薬取締法に基づき登録された農薬については、科学的根拠に基づいて環境や人体への安全性が確認されたもので、希釈倍率や使用する回数を守り、飛散に注意するなど、適正な使用であれば安全性に問題はないと認識をしております。 次に、発達障害児の増加とネオニコチノイド系農薬との影響についてでありますけれども、この農薬の使用による人の健康への影響に対し、議員御紹介のような不安の声があること、また発達障害をはじめ、人体への影響について様々な研究があることについても、留意する必要があるものと考えております。以上でございます。 |

|

|

|

|

|

◆2番(草島進一議員) ありがとうございます。 このネオニコチノイド農薬、今の答弁、しょうがないと思いますけれども、このネオニコチノイド農薬の関係は、ちょうどあした、国際的に活躍されている平 久美子医師の「ネオニコチノイド 静かな化学物質汚染」という岩波ブックレットが明日発刊されます。ぜひ最新情報を踏まえて認識を新たにしていただきたい。これはお願いします。 次に、脱ネオニコ農業とトキと共生の里地づくりについてお伺いします。 私は、トキの繁殖・再生のためにネオニコ農薬を全廃したとTBS「報道特集」で報道されていた新潟県佐渡市をこの11月に訪れ、佐渡市の農政担当者、また佐渡JAの方に取組をお伺いし、また田んぼで餌をついばみ、羽ばたく野生のトキを感動しながら観察をしてまいりました。また、この間、トキと共生する地域づくりに取り組む宮城県登米市、秋田県にかほ市のシンポジウムに参加してまいりました。 現在、佐渡でトキが放鳥されて16年。2003年に絶滅した後、2008年、10羽の放鳥から、2012年、初めて野生下で繁殖し、現在532羽、佐渡で生息しております。今まで佐渡市以外、本土でも34羽確認されていて、実はその中には鶴岡市も入っております。2016年11月に佐渡から飛来したトキが立ち寄ったという記録が報告されておりました。 佐渡市では、トキの餌となるドジョウ・昆虫・ミミズなどの生き物を育む農法を全域で展開、生き物調査を年2回実施、農薬・化学肥料の削減、畦畔に除草剤を散布しない、こうした農法を進めておりました。 稲作の面積は5,300ヘクタール、そのうち慣行栽培が12%、特別栽培87%、特別栽培のうち、畦畔に除草剤を使わない、朱鷺と暮らす郷認証米が20%、そして有機栽培は1%、60ヘクタールとなっておりました。 そして、この農政全体の大きな特徴が、全ての水稲でネオニコチノイド系7種の農薬を不使用、農薬を使っていないということであります。このネオニコ農薬不使用のきっかけは、「環境に優しいとうたわれている佐渡の米が、ネオニコを使っていていいの」という農家の声だったとのこと。3割の取引がある生協でもネオニコの問題に反応していたということから、JAとして踏み切ったということでありました。 佐渡市では、JAとして2011年にネオニコ農薬の除外を決定し、方針策定。2012年にラジコンヘリの広域一斉防除薬剤は、ネオニコ剤から代替農薬へ転換。2014年にJA佐渡としてネオニコ成分の農薬の取扱い中止。2019年にはネオニコ不使用をJA佐渡米の要件としています。そして、2021年にはおけさ柿の防除からもネオニコを外しています。ほかにも、ふゆみずたんぼ、魚道の設置、江の設置、ビオトープの設置、有機栽培という取組が、市・JA一体となって行われておりました。 佐渡市の特徴は、100%の水稲作付のうち農薬を使う99%の稲作で、ネオニコチノイド農薬からキラップ・エクシードの2種に切り替えることで、脱ネオニコを実現していたということです。これを行うことで、佐渡市ではトンボが実感として増え、野性のトキのひなの誕生・繁殖につながったと、実際にJAの方からお伺いしました。 今現在、私たちの社会では1日100種の生物が絶滅していると言われています。それを2030年には回復基調にするネイチャーポジティブが、世界のミッションになっています。佐渡市のように、トキをシンボルとして農地周辺の生き物たちを復活させ、里地・里山の自然全体を再生することは大変有意義なことではないでしょうか。 鶴岡には、トキや市名にもなっている鶴はいたのかということ。御紹介しますが、庄内藩の武士であり、幕末から明治の博物学者である松森胤保博士の「両羽博物図譜」には、トキもタンチョウもマナヅルも登場しますので、江戸から明治に実際にいたということになります。 鶴岡市としては、究極の目標は、鹿児島県出水市、これも最近視察してきましたけれども、出水市のように鶴が飛来する市かもしれませんが、当面はトキかと思います。そのためには、今まで生き物を殺し続けてきた農業の仕組みを転換して、トキの餌となる生き物を増やすことが重要であります。 そこで必要なのが農業の農法の転換だと考えますが、これを無農薬・無化学肥料のオーガニック、有機栽培100%にすることは大目標とまず考えます。しかしながら、現在1万1,400ヘクタールの水稲面積のうち、水稲面積の60%が慣行農業、40%が特別栽培、0.6%が有機という構成の我が市の稲作として、99%の農薬を使う稲作で、ネオニコ以外の農薬使用により脱ネオニコ農薬を果たすことは有効かと考えます。佐渡市のように、ネオニコ農薬からキラップ・エクシードなどの代替農薬に切り替え、脱ネオニコ農薬に転換する、この方策を鶴岡の2つのJAと連携して取り組めないかお伺いをします。 |

|

|

|

|

|

◎農林水産部長(岡部穣) ネオニコチノイド系農薬から他の農薬への転換につきましては、現在、本市をフィールドといたしまして代替農薬の研究が一部行われていると伺っております。 ネオニコチノイド系農薬は、現状の防除体系では通常使用されている薬剤でございまして、本市でも利用されておりますので、代替農薬への転換については、国の動向や紹介のあった自治体の事例をよく研究しながら、地元両JA等との協議を基に、生産者の営農に大きな影響を及ぼすことがないよう慎重に検討していきたいというふうに考えております。 |

|

|

|

|

|

◆2番(草島進一議員) 研究が始まっているということを聞けて大変うれしいです。 実情は、このネオニコ7種だけではない。浸透性殺虫剤も生態系を劣化させ、欧州委員会で禁止になっている農薬もあると研究者の方から御意見をいただいております。99%の稲作に殺虫剤はEUで認可されている農薬で対応すべきということに目標を置き、こうした代替農薬の実際の効果について、県農業試験場などと調査研究をしながら、ぜひJAと共に進めていただきたいと思います。また、佐渡市と同様の脱ネオニコ農業の取組は、コウノトリを育む農法として取り組む、兵庫県豊岡市でも取り組まれておりました。こうした農法をぜひ自治体が連携してJAとも一緒に、これJAの皆さんとも一体でやっていますから、ぜひ一緒になってこの地域のJAの皆さんとも協議をして、早急に取り組んでいただきたい。これを要望いたします。 次に、有機農業について伺います。 鶴岡市の水稲面積全体が1万1,400ヘクタール。有機の水稲面積は67ヘクタールで0.6%。今、オーガニックビレッジ宣言で2027年までに68ヘクタールを目標にしておりますけれども、市は、総合計画では令和10年、2028年目標で100ヘクタールを掲げております。それでも全体の1%以下なんです。せめて総合計画で掲げた令和10年の目標となるように、まず力を入れてほしいと考えるものです。 そのためには、有機農法の技術の確立が必要であります。実際に有機農業に取り組んでいる生産者にヒアリングを重ね、そして県農業試験場、山大との連携で農法の確立をして普及をするなど、行政でやれることを目いっぱいやりつつ、2つのJAと一緒に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 また、佐渡市などでも取り組んでいる除草のための除草機カルチ、アイガモロボットの補助などに力を入れるなども大変有効だと考えますが、いかがでしょうか。質問いたします。 |

|

|

|

|

|

◎農林水産部長(岡部穣) 県や山形大学、JAと共同で有機農法等の研究を行うことにつきましては、有機を含めた農作物の栽培技術等の研究に関して、農研機構などの国や、山形県の農業総合研究センターにおいて、専門的知見により進められているところでございます。 市といたしましては、こうした研究機関の研究成果の普及に取り組むというのが重要でございまして、山形大学やJAと連携を図りながら、様々な機会を捉えて生産者等へ情報提供してまいりたいというふうに思います。 次に、有機農業拡大のための機械導入支援についてでございますけれども、有機農業は除草に係る労力軽減が課題となっておりますので、機械導入の効果が大きく期待されているということは承知をしております。 機械導入につきましては、国・県の支援を活用するということを原則としておりますけれども、有機につきましては、慣行に比べて経営規模の拡大が難しく、目標設定が難しいという面もございますので、生産者の声を把握し、市の支援の在り方についても検討してまいりたいというふうに思います。 |

|

|

|

|

|

◆2番(草島進一議員) また、鶴岡市独自の認証基準として、除草剤を1成分のみ認める鶴岡Ⅰ型、3成分か3回を認めるⅡ型は、現状36ヘクタール、0.3%ですけれども、これは殺虫剤を完全に使わない脱ネオニコの米作りとして、再評価することも重要だと考えます。 この鶴岡Ⅰ型、Ⅱ型も目標を持って力を入れて取り組んではどうか。見解をお伺いします。 |

|

|

|

|

|

◎農林水産部長(岡部穣) 本市の独自認証であります鶴岡Ⅰ型につきましては、ネオニコチノイド系農薬に限らず、農薬・化学肥料を使わない、または大幅に削減しているというのが特徴でございます。 現在、取組者は横ばいで推移しているという状況でございますので、改めて取組面積などの目標設定の在り方、生産者の拡大、消費者への効果的なPRを含め、検討していく必要があるというふうに考えております。 |

|

|

|

|

|

◆2番(草島進一議員) よろしくお願いします。 私は、この11月8日に開催された第2回全国オーガニック給食フォーラムに参加をし、有機農業に取り組む常陸大宮市の市長や常陸大宮JA、茨城JAの皆さんの強い意思表明を受け止めつつ交流をしてまいりました。総括質問で市長は、このオーガニック給食協議会の参加は検討するということでしたが、この大会パンフには主催自治体の鈴木市長の言葉として、こうありました。 近年、発達障害やアレルギー、アトピーを持つ子供の数が増えており、その原因はどこにあるのか、様々な調査研究をしました。その中で、オーガニック給食を取り入れることで病欠の子供が減った、子供の症状が緩和されたという事例を知りました。エビデンスは明らかになってはいないにしても、食を改善することでよくなった事例があるなら、やってみる価値があるだろうとの思いから、オーガニック学校給食実現に向けた活動が始まり、2年。常陸大宮市では、2023年、オーガニックビレッジ宣言を行い、その柱を給食のオーガニック化とし、公共調達である学校給食という形で、JA常陸と生産者と連携して取り組んでおります。現在、市内の小・中学校のお米の約半分が有機米。野菜は、2割有機農産物を使用。お米は、2027年に100%有機を達成できる見込みだ。目指すのは安心・安全な子育て環境の充実と持続可能な社会の実現であり、有機農業が、未来を担う子供たちが安全・安心な食を当たり前に享受できる日本にしたい。鈴木常陸大宮市長は、フォーラムの歓迎の挨拶でも同様の発言をされておりました。 子供たちの給食を安全・安心な有機米や有機農産物にすることから有機農業の普及を図る。こうした給食の在り方について、これはぜひ市長の見解をお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 |

|

|

|

|

|

◎市長(皆川治) 今、草島進一議員さんからお話がありました、まず安全・安心な農産物ということは、これは当然だというふうに思いますし、その手法として有機農産物というようなことも、本市としてもその重要性を認識しまして推進に取り組んでいるところでございます。 また、御紹介がございました常陸大宮市さんの取組ということも学校給食と農業振興という観点から参考になる事例だというふうに考えております。 学校給食において地元の農産物の使用を高めるということと、さらに安全・安心の確保の観点から有機農産物の提供も増やしていきたいということでありますが、品目数ですとか供給量の少なさということがございまして、これについてはやはり生産現場の理解と広がりと、消費者のニーズと、やはり両面での課題の解決が必要だというふうに認識をしております。 農業は、環境に働きかけてその産物を得る、そういう産業でありますので、議員からお話が度々出ております生物多様性を確保しながらということの重要性も認識をしておりますので、ぜひ生産現場の皆様ともさらに話合いをしながら、鶴岡の有機農産物の拡大に努力していきたいというふうに思っております。 |

|

|

|

|

|

◆2番(草島進一議員) この有機農業ですけれども、世界中でもう本当に物すごく普及の拡大が図られております。この日本でも農業革命とも言えるみどりの食料システム戦略が掲げられておりまして、2050年までに25%、今0.3%なんですけれども、これを25%に拡大するという大目標を掲げています。これを市としてどういうふうに把握し、どういうふうに落とし込んでいくのか。これからの大きな課題だと思うんです。2027年でも1%未満です。ここから2050年までで25%にこの市でどうやって拡大していくのか。これを真剣に捉えて考えて、戦略をしてください。なので、給食での公共調達によってその出口を確保して、生産者をどんどんどんどん増やしていく、こういうことをやらない限り25%まで到底いきません。でも、世界中でやっているんです。世界中でやっているんですから、ぜひ可能性から考えて、これをぜひ実現していただきたいと強く要望したいと思います。 トキと共生する里地づくりというのは、これ環境省メニューなんです。環境省メニューで、今応募を何か中断しているらしいんですけれども、まず環境をきちっと整えつつ、この環境省メニューであるトキと共生する里地づくり、こういうメニューがあって、登米市ですとか秋田県のにかほ市が参加して一生懸命やっていますので、ぜひ同じようにこの鶴岡市でもトキをこの地域に取り戻すんだと。佐渡のトキが飛ぶ風景、もう最高です。役所の近くでも飛んでいるんです。田んぼで普通に飛んでいる。500羽超えていますから。飛んでいるんです。ああいう風景を鶴岡でもぜひ取り戻そうではありませんか。みんなで頑張って有機農業に取り組んで、脱ネオニコをやって、ぜひ皆さん、これは農政だけの問題ではない。教育現場でも給食を通じてできることなんです。やれることなので、ぜひ皆さん、よろしくお願い申し上げます。 では、次の質問です。シェアキッチンについてお伺いします。 駅前のFOODEVERでは、ファリナモーレも撤退をし、いよいよ寂しくなってきております。 先日視察で、福岡県古賀市では町なかの古い音楽教室をリノベして食の交流館「るるるる」というのを建てておりまして、これを視察いたしました。これは古賀市長が共創の拠点として位置づけている場ですけれども、その中でも、役所側で保健所の許可を取り、営業許可を持つ料理人が日替わり、週替わりで営むシェアキッチン、これに魅了されました。鶴岡市でも民間事業者が手がけた「仲庭」がありまして、大変可能性を感じております。 そこで、元ファリナモーレのオープンキッチンスペースや厨房施設を生かして、観光客も利用する駅前の利便性も踏まえた新たなシェアキッチンにすることを提案したいと思いますが、いかがでしょうか。お伺いします。 |

|

|

|

|

|

◎建設部長(坂井正則) ただいま議員から御提案ありましたFOODEVER、旧ファリナモーレ区画のシェアキッチンとしての活用についてお答えいたします。 FOODEVERにつきましては、本市の食文化と観光の情報発信拠点として位置づけ、観光案内所を核としたインバウンド観光をはじめとする交流人口の拡大に向け、食文化と観光情報の発信強化を図ることといたしております。 御提案いただいた空き区画となっております旧ファリナモーレ区画につきましては、FOODEVER開設の事業目的として鶴岡の食を発信していくという観点からも、既存の施設を生かし、食を提供する区画として活用することが望ましいと考えております。 しかしながら、区画面積が大きいことから、現状の条件のままで募集を続けても新たな入居希望者が現れるのは厳しい状況にあると認識しております。 そこで、利用を促進していくためには、区画を分割して小さな面積で貸し出すことや、1日単位の貸出しに対応した日額料金の設定など、ハードルを下げて借りやすい条件設定にしていく必要があると考えているところでございます。短期間のお試し出店や土日のみのスポット出店などにも御利用いただけますよう、今年度中には新たな仕組みによる利用者募集の周知を開始できるよう取り組んでまいります。 まずは、このように利用しやすい環境を整えることで議員御提案のシェアキッチンのように活用することも可能となってまいります。食文化と観光の情報発信拠点であるFOODEVERを多くの皆様から御活用いただいてこそ、鶴岡駅前地区のにぎわいの創出につながるものと考えておりますので、市といたしましても引き続き施設の環境整備を図ってまいります。以上でございます。 |

|

|

|

|

|

◆2番(草島進一議員) 確認します。シェアキッチン、取り組むんですか、取り組まないんですか。お伺いします。 |

|

|

|

|

|

◎建設部長(坂井正則) ただいま申しましたように、この区画を今、旧ファリナモーレ区画、大きい区画になっておりますので、それを小さい区画にして、より使いやすい条件として貸出しするシェアキッチンの活用にも使えるという区画として貸出しするということで、今取り組んで環境を整えているところでございます。 |

|

|

|

|

|

◆2番(草島進一議員) シェアキッチン、しっかり実現してください。ありがとうございました。 |

|

24年12月総括 1)ESCO事業 2)食文化創造都市 3)ガストロノミーツーリズム

|

|

|

|

2番(草島進一議員) 市民の声・鶴岡を代表し、総括的に質問します。 まず初めに、ESCO事業についてであります。 このエネルギーサービスカンパニー事業、ESCO事業については、平成30年6月の定例会で、マリカ全体のエネルギー効率を上げること。また、令和4年の12月議会総括質問では、今回の道路照明灯のLED化のESCO事業を、福岡市、静岡市などの事例を挙げて提案をしました。市長は当時、ESCO事業の可能性について調査・研究を行っていくとお答えをいただいておりました。今般それが実現したということですが、ESCO採用に至った経緯をお伝えください。 また、この事業の意義、また先般、役所全体の照明のLED化はリースでしたけれども、今回のESCOとの違いなども含め、お示しいただきたいと思います。 次に、食文化創造都市についてであります。 先日は、視察で遠藤議員と福井県小浜市の食文化館の取組をお伺いしました。21年間、食文化に特化した専門職員が次々と施策を繰り出し、最近の取組としては、義務食育として、特に5歳児がタイを包丁でさばく、この現体験を5歳児全員で行い、それが心の発達指標でもあるEQにもよい影響を与えているというプレゼンをいただきまして、脱帽し、食文化の政策の奥深さと可能性を感じてきた次第であります。この辺り詳しくは遠藤議員が一般質問しますので、それに譲ることにし、私はこの7日、8日に開催される、ふうどフェスタについてお伺いをしたいと思います。 ユネスコ食文化10周年、和食展、学校給食サミットに続く7日、8日のふうどフェスタでありますが、海外のユネスコ食文化創造都市7都市から、料理人や関係者が鶴岡にいらっしゃるとお伺いしております。このふうどフェスタにかける思いと、これからの食文化創造都市の取組の方向性についてお伺いします。 今回のフェスタでありますが、ぜひ海外からいらっしゃる方々とも可能な限りオープンに市民の皆様に関わっていただき、新しい出会いや関係づくり、創造・共創が生まれることを期待しております。また、しっかりアーカイブも取っていただいて、ぜひ次につながるものにしていただきたいと思いますが、お伺いをいたします。 次に、ガストロノミーツーリズムについてであります。 昨年の12月議会では、国際的に活躍する杉浦仁志シェフが言及された「鶴岡はガストロノミーツーリズムの聖地」ということを市長と共に認識を新たにしたところでしたが、今回も市長説明にあるガストロノミーツーリズム、この現在の取組と今後の方向性についてお伺いします。 |

|

|

|

|

|

◎市長(皆川治) 草島進一議員さんからの総括質問に対しましてお答えをさせていただきます。 まず初めに、令和4年のESCO事業提案から採用に至った経緯についてお答えをいたします。 草島議員さんからは、令和4年12月定例会の総括質問におきまして、光熱費高騰対策として、ESCO事業による道路照明灯のLED化を御提案いただいていたところでございます。ESCO事業に取り組んでいる県内外の先行事例や事業費と維持費等の比較、メリットなどを調査しながら検討を重ねた結果、年間の電気使用料金の削減など、今後10年間に係る維持管理費用の削減効果等を踏まえ、道路照明灯LED化改修・保守管理業務にESCO事業を採用することとしたものでございます。 次に、ESCO事業で行う意義についてお答えをいたします。 1つ目として、年間の電気使用料金で約2,970万円の削減効果があります。試算では、現在年間の使用料4,070万円が灯具交換後には年間1,100万円と大幅に減る見込みでございます。 2つ目として、道路照明灯に係る温室効果ガス排出量の削減効果として、年間729トンから175トンへ、マイナス554トンということで、76%のCO2排出量の削減が見込まれます。 このように第2次鶴岡市総合計画、5つの加速化アクションのSDGs未来都市の実現や、鶴岡市ゼロカーボンシティの推進に向けた取組の一つとして、道路照明灯のLED化は大変有効であり、さらに単年度で全ての灯具交換をすることで、速やかに削減効果が発現できることなど、ESCO事業で行うことには大きな意義があると考えております。 次に、リース事業と異なるメリットについてお答えいたします。 ESCO事業は、脱炭素化推進事業債を活用できるメリットがあります。具体的には、設備機器、照明灯具が自己所有となるESCOギャランティード・セービングス方式(自己資金型)を採用することで、この起債が活用できまして、起債借入額の50%分が後年度の普通交付税に算入され、財政負担を軽減できるものであります。 一方、灯具など機器類のリース事業の場合については、ただいま申し上げました起債を活用することができず、財政負担の恩恵が受けられないところが大きな違いとなっております。 続きまして、つるおかふうどフェスタの開催にかける思いと、これからの食文化の取組の方向性、アーカイブ配信についてお答えをいたします。 初めに、つるおかふうどフェスタは、本市のユネスコ認定10周年を記念し、これまでの10年を振り返り、本市の食文化を再認識するとともに、取組をさらに充実させ、本市が誇る食文化を次の世代につないでいくことを目的としております。 12月7日土曜日は、アル・ケッチァーノ、奥田政行オーナーシェフや山形大学農学部、江頭宏昌教授など、これまで鶴岡の食や食文化の推進に貢献されてきた方々によるトークセッションや、スペシャルゲストとして、野菜ソムリエプロの緒方湊氏を招き、講話やみそ汁の作り方の実演等を予定しております。 また、ユネスコ食文化創造都市との交流の促進を図るため、本事業への参加を56ある食文化創造都市全都市に御案内したところ、本市までの移動費については自費でお願いしているところでありますけれども、それにもかかわらず、ノルウェー・ブラジル・ベナン・ポルトガル・中国・メキシコ・フィリピン・日本の臼杵市、さらには姉妹都市であるアメリカのニューブランズウィック市からも御参加いただき、本市を含む10都市、うち海外は8都市、海外の創造都市7都市による料理の実演や提供を行うほか、笹巻などの食文化体験コーナー、販売ブースを設置する予定としております。 当日は多くの市民、また地域外からも来客が見込まれており、この機会を生かし、郷土料理や行事食、在来作物等の食文化の発信を一層推進し、創造都市とのさらなる交流の拡大やネットワークを活用した誘客の促進を図ってまいります。 なお、当日のトークセッション等の様子はアーカイブ配信することとしておりまして、当日来場できなかった方も後日御覧いただけるよう対応してまいります。 続いて、ガストロノミーツーリズムの現在の取組と今後の方向性についてお答えをいたします。 その土地の歴史や気候風土が育んだ食材を楽しみ、食文化に触れる旅であるガストロノミーツーリズムの取組として、昨年度はDEGAM鶴岡において、地域一体型ガストロノミーツーリズムの推進事業の採択を受けまして、鶴岡らしいガストロノミーツーリズムの可能性を探るサミットを開催したところ、議員からも紹介ありました、鶴岡は食の宝庫であり、日本のガストロノミーツーリズムの聖地であるとの評価をいただいたところであります。 また、湯野浜温泉地域における持続可能な食の循環型サイクル構築を目指す研修など、付加価値の向上に向けた取組を進めてまいりました。 今年度は、4つの国民保養温泉地の特徴を生かした誘客促進を図るため、DEGAM鶴岡において各温泉地を特徴づける共通メニューの開発を進めているところです。湯野浜温泉ではカニ、由良温泉ではサザエといった温泉ごとのテーマ食材を設定してメニュー開発に取り組んでおり、12月7日に開催されます、つるおかふうどフェスタにおいて、各温泉の食メニューを発表することとしております。 また、在来作物の畑の見学、収穫体験、生産者や料理人との交流等の食文化の背景を案内する鶴岡ふうどガイドの取組では、令和6年度は実施済みのものを含めて14件のツアーが組まれており、500人以上の参加が見込まれています。鶴岡ふうどガイドによる案内は、他地域との差別化を図ることができる鶴岡市の取組として、旅行関係者からも高い評価を得ているところでございます。 今後の方向性につきましては、先ほど説明いたしました温泉地ごとに開発中の食メニューによる特徴づけなどにより付加価値を高め、新たなツアーの造成を旅行会社に働きかけることや、鶴岡ふうどガイドをはじめとした観光ガイドの育成など、観光客の受入れ態勢の整備を進めてまいります。食に関する体験メニューのさらなる磨き上げを行い、より多くの観光客が鶴岡の食文化を楽しみ、味わってもらう仕組みづくりに取り組んでまいります。 |

|

|

|

|

|

◆2番(草島進一議員) まず、ESCO事業でありますが、御検討いただき、また採用していただいたことを評価いたします。 今、鶴岡の既存の公共建築物では、エアコンをつけて最大限にしてもなかなか冷えないという学校建築とか、なかなか局所的には暖かくなるけれども、全体が暖かくならないという、これは学校建築もそうだし、庁舎もそうではないかというふうに思います。こうしたところの外壁や屋根の断熱改修、また窓を二重、三重にする、こうした改修により躯体性能を上げる省エネ化というのは大きな課題かなというふうに思います。 ESCO事業、大抵はLED化など、設備の効率化というのが結構注目されるんですけれども、幾つか断熱性能など躯体性能をアップした実例もあるようです。例えば、筑波大学では外壁に断熱材を吹きつけたり、屋上緑化を含め、これがESCO事業で日本の代表的な事例になっていたり、また相模原病院、病院施設でもこうした断熱改修とかがESCO事業で進められています。今後、我が鶴岡での建築物の省エネ化というのは非常に大きな課題だと思うんですが、これについてもぜひESCO事業を御検討いただきたいと思いますが、お伺いをいたしたいと思います。 |

|

|

|

|

|

◎市長(皆川治) 今、草島議員さんからお話がございました省エネ対策、またこれは地球温暖化対策ともなるわけでありますけれども、そうしたことと公共施設の長寿命化なども含めて、ESCO事業を活用した建物の断熱改修などの躯体性能のアップということについてお尋ねがございました。建物の躯体改修につきましては、建物の構造ですとか築年数、劣化状況によって大きく工法が異なるということがございまして、改修費用に影響を及ぼすことから様々な観点から検討が必要となってまいります。 建物のESCO事業については、公共の建築物などの維持管理に係る経費の算定、また電気料金等の削減効果の検証、国の補助制度の活用、他事業の展開なども含めまして、御提案のあったESCO事業の活用の可能性については、さらに調査研究を行った上で、今後の取組を検討していきたいというふうに思っております。 |

|

|

|

|

|

◆2番(草島進一議員) ありがとうございます。 ESCO事業の世界の代表例というのは、ニューヨークのエンパイアステートビルです。あの省エネ改修がESCO事業の最たる事例で、あそこの改修に関わったエイモリー・ロビンス博士の研究に基づいて詳細な調査をし、あんな古いビルを最新型の省エネ改修をして、今本当によみがえっているという事例が、まさにESCO事業の本当の代表例というふうに聞いています。ぜひこの鶴岡市内の建物について、省エネ・断熱化というのは非常に大きな課題だと思いますので、ESCO事業の採用なども含め、ぜひまた研究・検討を重ねていただければと思います。 それから、食文化についてですが、ぜひふうどフェスタ、まさに参加者の方々の力によって、役所の予定調和がいい意味で破壊されるような、新しい出会いや新しい創作が生まれることを期待しております。これぜひ頑張っていただきたいと思います。 それと、先日、致道大学もありましたけれども、市長も御参加なさった山根京子先生のワサビの研究、これはゲノム解析から歴史・地理も踏まえて、もう大変な研究成果の発表だったと思うんですけれども、何かお伺いすると、実はああいう研究を発表する学会というのはないそうなんです。やはりこういう学会の場、海外にはあるんですけれども、日本にはないそうなんです。総合的な食文化研究といったら、食文化に伝わる在来作物研究みたいなところ、こういう研究の場というのも、実は食文化創造都市としての使命なんじゃないかというふうにも捉えておりますので、ぜひ今後研究を進めていただきたいというふうに思います。 また、ガストロノミーツーリズムですけれども、まさに観光の可能性だらけの分野だと思います。先日は、杉浦シェフなんかと共に日本サステイナブル・レストラン協会の取組、またこれに斎館、また地元のレストランの皆さんも関わってのコラボ企画は、大変有意義でありました。 今回触れていただいたふうどガイドの取組も非常に頑張っておられると思いますし、サスティナ鶴岡さんをはじめ、非常に頑張っている飲食店さんは、たくさんあると思います。本当は季節ごとの名物料理、またラーメンから料亭・精進料理・郷土料理の幅広い分野で市民の可能性に火をつけるのが、このガストロノミーツーリズムだと思うので、ぜひこれからも力を入れて頑張っていただきたいと要望して終わりたいと思います。ありがとうございました。 |

|

24年9月一般 1)人工芝とマイクロプラ問題 2)給食センター 3)三瀬矢引風車

2番(草島進一議員) それでは、一般質問を行います。若干順番を変えていきます。 まず初めに、人工芝とマイクロプラスチック問題について質問をいたします。 鶴岡病院跡地の人工芝サッカー場については、現在建設計画が進行中だと思いますが、昨今、人工芝について深刻と言える環境問題として、国際的に、また国内で指摘があることを私自身再認識をいたしましたので、市の認識と対策を確認したいと思います。 まず、人工芝は人や環境への影響が懸念されるマイクロプラスチックの発生源であるということであります。世界で年間700トン、日本国内で約22トンのマイクロプラスチックが人工芝から流出している。日本国内では、流出したマイクロプラスチックのうち約20%を人工芝が占めているという試算があります。 人工芝は、芝の緑の葉の部分のパイルと、それを充填するチップから成るのですが、特にチップについて、2023年4月26日、EU加盟国はポリマー製インフィル材の市場投入を8年間の移行期間を設けつつ禁止するという改正REACH制限案を支持いたしました。これは、ポリマー製インフィル材を含む既存の人工芝フィールドが耐用年数に達するまでは維持するけれども、8年の移行期間後は、ポリマー製インフィル材を含む人工芝の販売は禁止されるということであります。 また、人工芝には有害な化学物質が含まれているとの指摘があります。緑の葉っぱの部分には、UV―328、ノニルフェノールなど内分泌攪乱作用物質、また充填材として使われるゴムチップは、毒性の高い鉛や酸化クロムなどの重金属のほか、また発がん性物質を含むPAHsや、内分泌攪乱作用のあるフタル酸エステル類などの有害性が指摘されています。米国では、人工芝から人体への影響が懸念されるPFASが検出され、アメリカのボストン市では公園への人工芝を禁止しているとのことであります。 国内でも、2018年6月改正の海岸漂着物処理推進法においてマイクロプラスチック対策の強化が盛り込まれ、G7広島サミットでは2040年までに追加的なプラスチック汚染をゼロにする、野心をもってプラスチック汚染を終わらせるとの宣言がなされております。今年5月28日には、マイクロプラスチックの流出抑制については、人工芝を使用する施設管理者や利用者に対して周知・協力を求める事務連絡が行われ、その中で環境省は事業者と作成をした対策リーフレットを紹介しているようです。 また、自治体としては、東京都多摩市では「テニスコート砂入り人工芝におけるマイクロプラスチック流出抑制対策ガイドライン」、大阪府では「大阪府内の人工芝施設におけるマイクロプラスチック流出抑制に関するガイドライン」を定め、流出抑制対策が取られているようです。 この8月22日には、WWFジャパンなど減プラスチック社会を実現するNGOネットワーク及び賛同する36団体が、文科大臣にスポーツ振興くじの助成の見直しを求める要望書が提出されたところであります。 質問しますが、市としてこのマイクロプラスチックの問題や、有害物質として指摘されている人工芝の問題の認識と、実際今後のサッカー場への人工芝導入への対策をお伺いしたいと思います。 ◎教育部長(永壽祥司) ただいま、マイクロプラスチック等の問題の認識、そして今後の対策につきまして質問がございましたので、順次お答え申し上げます。 まず、このマイクロプラスチックにつきましては、暮らしの中で排出するプラスチックごみが環境中に出て、紫外線や川・海の流れの中で徐々に砕けて小さくなったもの、こういったものを指しているわけですけれども、昨今、全国各地におきまして、人工芝グラウンドを新たに整備する際に既存の人工芝を張り替える、改修されている、そういった状況もございます。 その人工芝を含むプラスチック製品の一部がマイクロプラスチックとなりまして、河川や海洋に流出し、それを海洋生物が摂取することで生態系への影響が出ているということにつきましては、環境省におかれましても「海洋プラスチックごみに関する既往研究と今後の重点課題」として報告していることにつきまして、教育委員会としても承知しているところでございます。 また、ただいま人工芝の緩衝材となるゴムチップにつきましても、EU加盟国の対応、あるいは化学物質含有等の情報を今議員から情報提供いただきましたので、そのような懸念事項についても共有してまいりたい、そのように考えております。 続きまして、対策についてでございます。 環境省では、人工芝からマイクロプラスチックが流出していると、こういった事態を受けまして、スポーツ施設、グランド等の設備について設計あるいは施工を行う、あるいは管理を行う者に対しまして、適切な使用と適切な管理を行ってマイクロプラスチックの流出防止に向けた協力の依頼、これが発出されているという状況でございます。 また、お話にありましたように、公益財団法人日本スポーツ施設協会においては令和3年、大阪府では令和5年にこの流出抑制に係るガイドラインを策定しまして、海洋中の生態系にこれ以上影響を与えない対策について取組を紹介されております。 今後の具体的な対応としましては、例えばまず抜けにくい耐久性の高い人工芝を採用する。あるいは、抜けた人工芝が外に出ないようグラウンド内で捕捉する、除去する。また、それでも雨などでグラウンドの外に人工芝が出た場合に備えまして、排水路にフィルターを設置するなどの対策によりまして、マイクロプラスチックの流出抑制ができるものと考えております。 本市の人工芝グラウンド整備事業につきましては、令和9年度の供用開始に向けて、来年、令和7年度に実施設計を予定しておりますが、こうしたマイクロプラスチック流出抑制策などについて設計の中に盛り込んでいくことを検討してまいりたいと存じます。 マイクロプラスチックによる海洋生態系への影響につきましては、現在世界中で研究が進められており、今後新たに対応すべき課題が生じる可能性もございますので、こうしたことにも留意しながら施設整備に努めてまいりたいと、このように考えております。以上でございます。 ◆2番(草島進一議員) 御回答ありがとうございました。 今、人工芝のグラウンドを造ろうとしているわけですけれども、今もありましたが、何を採用するのかということをしっかりと吟味していただきたいし、この間技術開発も行われるんだと思います。何を採用するかの段階でしっかりと適切なものを選択するということ、それから流出抑制については、今いろんなことが、実際行われているところがあります。それについては、ガイドラインの策定も含めてしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 今年の末には、国連環境計画の国際プラスチック条約、これが締約予定ということであります。人工芝のことも通じて、海に面する我が市としても、この海洋マイクロプラスチックについて子供たちへの教育、まさにESDとして関心を高めたり、また究極は脱プラスチック社会へのライフスタイルの転換を提示したりしつつ、これは教育行政・環境行政一体となって取組を前に進めていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 次の質問、給食について行います。 先日、総合教育会議の議論を伺って、説明資料も併せて拝見しましたが、何だかPFIの事業が既定路線のような感じに捉えられ、正直違和感を持ちました。 市長もよくお話しになる給食の発祥地であり、ユネスコ食文化創造都市鶴岡の給食として、私としては自治体行政施策として、まさにバックキャスト的に高い理想を掲げた明確な目標と方針があって当然ではないかと考えるものであります。 まず、PFIについてですが、一般論で申し上げます。PFI導入は、コスト削減や効率化を重視され、食育や地産地消など、鶴岡市が長年培ってきた給食の価値観を損なう可能性がある。地元の食材や調理業者との連携が鶴岡市の給食にとって非常に重要でもあるにもかかわらず、PFI導入によって大規模な民間事業者などが参入すると、地元業者が排除され、地域経済に悪影響を及ぼすだけではなく、新鮮な地元食材を使ったおいしい給食を提供することが難しくなる可能性がある。また、PFI導入によって給食の質が低下したり、柔軟な対応が難しくなったりすると、食育の推進にも支障が生じる可能性がある。これは、かなり一般的な見方ですけれども、PFIを導入した場合、こうした懸念、指摘は避けられないものだと感じます。 今、全国の給食の動きとしては、千葉県いすみ市などを筆頭として、安全・安心なオーガニック給食を実現しようという動きがあります。いすみ市は、市内の有機農業者ゼロの状態から、公共調達として給食で有機米を採用し、4年間かけて、2017年には給食の米を有機米100%にして、2018年からは有機野菜の供給も開始し、現在8品目を組み入れた給食にした自治体として知られております。 ほか、地元農協と組んで有機米やオーガニックの野菜を給食に組み入れようとしている茨城県常陸大宮市など、地域の農政のモデルづくりとともに、自治体の政策としての給食が行われています。 昨年訪れたユネスコ食文化創造都市2番手の大分県臼杵市でも、有機農業を促進する堆肥センターに投資するだけではなく、給食の食材として地元の野菜や有機野菜を時には職員が集荷などしつつも、地元の生産者や有機農業者を支援する取組が行われていました。 このようにして、給食を自治体の独自政策として真正面から取り組んで、子供たちに理想の給食や理想の農業の形を実現しようとする自治体は、じわじわと動きを見せております。また、こうした有機や地産地消率を高めるために、以前も紹介した災害時に迅速に温かい食事を提供できるようにと、愛媛県今治市、福岡県宗像市、新潟県五泉市をはじめ、センター方式から自校給食に切り替え、自校給食を実践する自治体もじわじわと増えているようであります。 こうした、本質的によりよい理想の給食を目指して行動している自治体の潮流からすると、鶴岡市の今のPFIの議論は筋が違うようにしか思えません。 これまで給食の発祥地として、またユネスコ食文化創造都市として、食文化については歴史的に違いを作り出し、全国から注目されてきた当市としては、まさに世界一と言える給食を目指して、とことん理想形で突き進むべきではないでしょうか。質的にいえば、おいしい給食というのは言うまでもありませんが、持続可能な給食として地産地消率・有機農業率をどこまでも高めていくということであり、例えば食文化創造都市の重要要素であり、生きた文化財としての60種類の在来作物の生産を給食の公共調達として支え、維持を図るなど、小規模ロットで地域の農生産者や食品加工者と密に結びつき、農業の在り方、食の在り方を学び、支援をし合いつつメニューを展開する。例えば、アリス・ウォータース氏が米国、バークレーで創設した学校でのオーガニック菜園、エディブル・スクールヤードなど、有機的に人と人との関係性を構築していく農業や食の在り方を求めていくことではないでしょうか。 こうした政策というのは、真新しいセンターに小手先の機能を盛り込んでも実現できないことだと考えます。給食の発祥地であり、ユネスコ食文化創造都市としての給食の在り方、世界一の給食とは何か、どんな政策が必要なのか、それを実現するにはどんな仕組みや施設が必要なのか、またその給食での公共調達によって、我が市の農業政策をいかに持続可能なものに転換させていくか、これは総合してしっかりと考え直していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。見解をお伺いします。 ◎教育部長(永壽祥司) ただいま、学校給食につきまして、世界一の給食、よりよい給食を実現するための施策、また公共調達と農業政策も含めた今後の取組、こちらについて御質問がありましたので、順次お答えしたいと思います。 まず、PFI手法で、食育あるいは地産地消などの我が鶴岡市が長年培ってきました給食の価値感が損なわれるのではないかという御懸念がございました。 現在、我々のほうで行っているPFI等の事業手法の検討につきましては、今年3月に策定されました鶴岡市のPPP/PFI手法導入の優先的検討規程に基づきまして、狭い意味、狭義でのPFI手法だけではなくて、包括的民間委託やデザインビルド方式など、多様な方式を検討の対象としております。また、画一的に民間に事業を全て委ねると、そういった観点だけではなくて、官民の役割分担、つまり今後も市が担っていく、行っていく業務、民間に委ねていく、お願いしていくことができる業務について、よりよい給食を効果的・効率的に提供するという観点から、最も有効な手法について、できるだけ細かく整理・検討しようというのが現在の作業となっております。 例えば、献立作成業務、食育指導につきましては、引き続き市が担っていくということで、鶴岡の食文化を生かした給食の提供、あるいは食事そのもの、郷土に対する関心を高めることが可能ではないかと思っております。また、在来作物をはじめ、地元食材の活用の観点からも、その官民の役割分担の整理は重要であると考えております。 給食発祥の地であり、国内初の食文化創造都市であります本市の給食については、おいしく安全・安心で、食文化の継承につながるという基本構想の実現が何より重要でございますので、これを達成させる観点から検討を進めてまいりたいと、そのように考えております。 続きまして、給食での公共調達と農業政策についてお答えいたします。 現在の地産地消の取組といたしましては、野菜では、鶴岡、たがわ、2つのJAと4つの協力農家組織、計6団体と協定書を締結いたしまして、品目や納入量の拡大に努めております。また、魚介類では、県漁協との間で新しいメニュー開発等によりまして、使用率の向上に努めているという状況でございます。 有機給食につきましても、年2回ではございますが、鶴岡産有機つや姫の提供、あるいは有機栽培ベビーリーフを使った献立を提供している、こんな状況でございます。 さきの総合教育会議では、鶴岡らしい特色ある給食を実現するために、その方向性の中で、食材調達方法の拡充といたしまして、例えば市内の生産者との連携体制の構築、あるいは地元産品を活用するための支援策を挙げております。そして、これらを推進していくために、教育委員会だけではなく、農林水産部はじめ関係部局と一緒に、全庁的な体制で専門的な検討を行っていくというふうなことでお示しさせていただいたところでございます。 鶴岡市の新しい学校給食センターは、教育委員会だけが所管して進めるというものではなく、ただいま申し上げたように全庁的な体制で、学校給食発祥の地であり、食文化創造都市鶴岡にふさわしい、鶴岡らしい特色のある給食の実現が求められていると考えております。この中で地元産品の活用など、新センターの整備を待たずとも取り組める事柄につきましては、できるだけ早く検討作業を進め、具体的な取組につなげていきたい、このように考えております。以上でございます。 ◆2番(草島進一議員) 説明ありがとうございました。ちょっと確認したいんですけれども、括弧つきのPFIみたいな形の提示があったと思います。あくまでPFIで進めようという、そういう見解、そういう方向性なんでしょうか。独自の市の施策としてやらずに、民間事業者を含めたPFIとしてやっていこうという方針なんでしょうか。確認します。 ◎教育部長(永壽祥司) 先ほど、狭義のPFIだけでなくというふうに申し上げましたけれども、これからも市が担っていくこと、あるいは民間が担っていくと、ここを丁寧に整理していきたい、そういう考え方でございます。 ◆2番(草島進一議員) 先ほど紹介しました、PFIの一般的な捉え方がある。今私が紹介したのは、基本的には独自の自治体政策として、自治体が主体となって、総合政策として展開する給食の在り方であります。この給食というのは、まさに教育ももちろんなんですが、農政にも、そして環境行政にも自治体として介入できる大きな総合政策だと思うんです。この総合政策としての給食の考え方、ぜひこれ市長の総合政策としての給食の捉え方、改めてちょっと確認をしたい。ぜひ御見解をお伺いしたいと思います。 ◎市長(皆川治) まず、先ほど草島議員さんからPFIのお尋ねがありましたけれども、私は草島議員さんが思っているような狭い意味でのPFIということにはならないというふうに思っております。この鶴岡らしい給食を実現するために、これまで行政が担ってきたこと、また民間にお願いできること、これをしっかり整理していこうというのが基本的な考え方でございます。 また、今センター方式を取っておりまして、この改築ということで進んでいくわけでありますけれども、草島議員さんからは行政としての主体性というお話がありましたが、それも重要だと思いますが、私は地方自治というのは住民の自治、それから学校の自治、こういうことを大事にしていくべきだろうというふうに思っております。 このたびの、例えば五小改築におきましては、自校給食というようなことにはならなかったわけでありますけれども、住民の方々、またその学校の方々が地域づくり、それから学校づくりにおいてそういうことを求めるということであれば、私はそういった議論も排除しているものではございません。センター方式ということもこの改築で取り組んでまいりますけれども、個別の議論にもしっかり応じてまいりたいというふうに考えております。 ◆2番(草島進一議員) ありがとうございました。しっかり検討を重ねていただきたいと思います。 では、次の質問に参ります。三瀬矢引風車の問題について質問いたします。 先日まで縦覧されていた準備書で明らかになったのは、今回、出力が4.2メガワット、高さ172メーターの風車を6基建設するというものであります。また、その計画区域から500メーター以内には6軒、1キロ以内には582軒、1.5キロ以内には1,027軒、2キロまでだと計1,195軒の民家が現存するということも明らかになりました。4.2メガワットという巨大風車は、秋田県内では民家がない港湾の洋上に建設されたり、また周囲にほとんど家屋のない仁賀保高原に現存していますが、この巨大な4.2メガワット風車、1キロ圏内に500軒以上、1.5キロ圏内に1,000軒以上もの民家がある事例というのは極めて希有でありまして、私も確認しましたけれども、国内でも国外にも事例がありません。そのことをまずお伝えしたいと思います。 そして、北海道大学、田鎖助教が開発したシミュレーションソフト、H―RISKにこの風車の規模かつ位置で入力すると、約6,000人が入眠妨害、そして約70名が深刻な睡眠障害による不眠症のリスクというのが試算されます。 8月8日の説明会で、事業者はこの風車騒音と睡眠障害の指摘について、「環境省は風車騒音と睡眠影響について蓋然性がない」などと見解しておりましたが、環境省はそういうことは言っておらず、基本的には騒音による睡眠影響については認めております。なので、事業者の説明は何だったのかなという感じであります。 また、この70名の不眠症リスクについても、このソフトウエアというのは残留騒音や障害物の遮音効果について加味されていないので、過大な評価になるとして、事業者は結果を完全に否定をしました。 これについて田鎖助教は、残留騒音と風車音による健康リスクの関連性を示すという科学的知見というのは存在しないため、この開発ソフトウエアではそもそも残留騒音は考慮していないということ。また、障害物の遮音効果ですけれども、2024年度版のISOでは、建物などの影響は入れないほうが適切であるとされている。何デシベルか安全係数として評価すべきであり、それを踏まえれば、この結果はリスク評価として十分有用であると見解しております。 このシミュレーションソフトは、騒音制御学会で査読論文として発表されたもので、41デシベル以上で不眠症リスクが増大するという根拠についても、夜間で37デシベルの規制値を定めているデンマーク、また夜間で40デシベルのドイツなど、国際的に定められた規制値と同じレベルであります。こうしたシミュレーションの結果に全く科学的な根拠も示さず、完全否定する事業者の姿勢というのは全く論外であって、リスクコミュニケーションや説明責任を行うべきアセスの説明を逸脱したものであったと感じました。 田鎖先生らは、4メガ風車であれば、予防原則の安全率を取れば、最低でも2キロメートル以上離すべきと言及されております。世界各地離隔距離のガイドラインがありますが、例えばドイツ、バイエルン州では、テンハー、10Hルールというガイドラインがあって、風車の高さの10倍の離隔距離を民家から離すというものがあります。この10Hルールからすれば、高さ172メーターの矢引の風車1.72キロ以内に約1,000軒以上もの民家が存在するという今回の事例は、完全にガイドラインに違反するものになります。今回、1キロ以内に582軒もの民家があるということでありますけれども、特にこの風車騒音と健康被害の問題において大変大きな問題があるということだと思います。 今、市のガイドラインでは600メーターという値ですけれども、今般の4メガワットという巨大化した風車には対処できないものと考えます。ぜひ信頼できる有識者の方々にも相談し、民家と風車の離隔距離のガイドラインの見直しを行っていただきたいと考えますが、いかがでしょうか、お伺いします。 ◎市民部長(伊藤慶也) ただいま(仮称)三瀬矢引風力発電事業に係る本市ガイドラインの離隔距離に関する御質問がございましたので、お答えさせていただきます。 まず、事業者による環境影響評価法の手続におきましては、配慮書、方法書、準備書、評価書の4段階がございまして、この事業につきましては、これまで配慮書と方法書の手続が終了しており、国からは騒音の生活環境への影響や風車の影、鳥類・植物及び生態系への影響などについて適切な調査・予測・評価を行い、それら影響を回避または極力低減するよう、意見・勧告が出されているところです。 こうした手続を踏まえ、現在準備書の段階に入っておりますけれども、今後県から本市へ準備書に対する意見照会がございます。最終的な事業の認可・変更命令等の権原については、法令上国にあるものでございます。お尋ねの風車発電施設の騒音につきましては、この準備書を見ますと、国の風力発電施設から発生する騒音に関する指針では、残留騒音に5デシベルを加えた値を風車騒音に関する指針値としております。このたびの事業者が縦覧に供した準備書によりますと、三瀬矢引地区を含めた6地区全ての地域では、指針値を下回っているような状況でございます。 本市ガイドラインに定めております離隔距離に関する見直しにつきましては、年々風力発電施設の大型化や出力が増大しているという状況がございますので、国の動向等を注視しながら、見直しの必要性について検討してまいりたいと存じます。 ◆2番(草島進一議員) この騒音のことでいうと、何度も言うようですが、1キロ以内に582軒もある今回の事例というのは非常に希有、ほかにない。ほかにないんです。これは、重要なこととして市として受け止めて介入していただかないと、健康被害を生じる可能性があります。このことはしっかりと受け止めていただきたい。 それと、鳥類のことについてでありますが、昨年、加茂の風車は、マガン、オオヒシクイ、シジュウカラガンなど月1,000羽以上計画地に飛んでいるということで、撤退に至りました。全くこれと同じ状況なんです、矢引の風車というのは。だから、そういうことも踏まえないといけないということ。 また、シャドーフリッカー、これは12軒が年間8時間を超えるということになっています。これ、ないにこしたことはないし、シャドーフリッカーが12軒も発生するということは、いかにこの風車が民家に近いところにあるかということを示しています。 また、住民からは、今回の開発地域に3,500平米必要だということだったり、この作業道もかなり大きなものになり、この改変によって土砂災害を誘発する増災の可能性の指摘もあります。 以上のことから、私はこの計画というのは市からもしっかりと中止、撤退を求めていただきたいと思いますが、見解をお伺いします。 ◎市民部長(伊藤慶也) ただいまの質問に関しましては、本市の権限は限定的である中、事業者へ中止や撤退を求めることについては、本市にとって生活環境や自然環境等の観点において重大な影響、あるいは手続上の瑕疵など明確な根拠が必要と考えております。 本市といたしましては、今後県からの意見照会に対しまして、市民の声や市環境審議会での委員の声などを踏まえ、国が示す指針等を確認しながら、自然環境、住民生活等の観点から準備書の内容を十分精査し、意見を取りまとめてまいりたいと存じます。

24年6月一般1)公益大に食文化学部を 2)図書館構想にデジタルを3)観光

24年6月総括1)和食展2)観光 3)コンポストとPFAS 4)荘内病院

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||